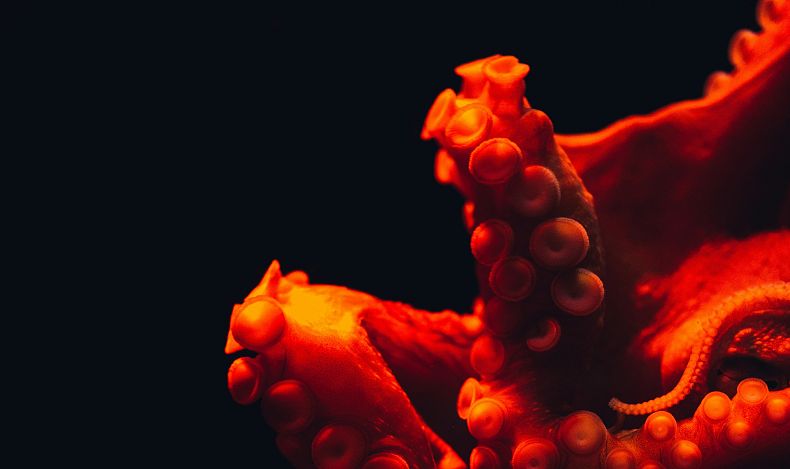

Le premier roman de Melvin Mélissa mobilise l’eau et la métaphore de la pieuvre pour révéler l’autre visage des existences précaires : leur capacité à survivre au chaos des addictions.

Melvin Mélissa réalise un voyage artistique saisissant au cœur d’un malaise de notre modernité : l’addiction. Une foi inébranlable dans le pouvoir émancipateur de l’art parcourt cette fresque queer d’une grande force.

Nonfiction : « Simon et moi sommes des enfants du Nord, c’est un fait, des fils de la Manche. Paris, ça a toujours été le Sud, et la Méditerranée, un cliché de carte postale ». Une pieuvre au plafond est avant tout une géographie. En quoi l’ancrage du récit dans une petite ville des Hauts-de-France est déterminant dans le développement de la narration ?

Melvin Mélissa : L’ancrage dans le Nord-Pas-de-Calais s’est imposé naturellement. Tout d’abord, parce que j’en suis originaire. Comme beaucoup de primo-romanciers, je suis parti·e de quelque chose de très proche de moi. Pas une autobiographie à proprement parler, mais une fiction nourrie de fragments personnels. J’y ai glissé ce que je connais : des lieux, des sensations, une façon de parler aussi. Je suis très attaché·e au Nord-Pas-de-Calais, et forcément, il s’est invité dans ma façon d’écrire.

On m’a souvent reproché de mêler le registre littéraire, la poésie, avec une langue plus familière : de l’argot et du ch’ti. Des profs, des écrivains m’ont répété que c’était incohérent. Il fallait choisir. J’ai beaucoup lutté avec ça, avant de comprendre que je ne voulais pas écrire autrement. Je viens d’une famille d’ouvriers, et à 19 ans, j’ai quitté Berck pour aller en fac de lettres. Je ne savais plus où me mettre. Encore aujourd’hui, j’ai l’impression d’avoir le cul entre deux chaises.

Cette tension traverse aussi le roman. Les personnages sont des artistes, et on associe souvent l’art à une forme de prestige social, que je trouve problématique. Simon et Sibylle vivent dans la précarité, ils galèrent avec la CAF et France Travail, comme beaucoup de mes collègues. Il y avait un décalage à explorer. Le mélange des registres devenait pour moi réaliste et politique.

Au-delà du style, il y a dans le texte tout un jeu de miroirs, entre terre et mer, très inspiré du baroque, avec le motif de l’eau qui revient sans cesse et la métaphore de la pieuvre. Cet aller-retour entre Lille, du côté des Flandres, et le retour à Berck, près de la côte, faisait sens à tous les niveaux : narratif, symbolique et intime.

Sibylle et Simon forment un couple d’artistes précaires, addictes aux drogues. L’existence marginale qu’ils mènent est totalement assumée. Pouvez-vous nous donner un aperçu général de leur vie avant qu’ils ne fassent la rencontre de Haroun ?

La vie de Simon et Sibylle peut, de prime abord, sembler caricaturale ou marginale, mais elle est pour moi totalement authentique. J’ai d’ailleurs un problème avec le terme de « marginalité » : ce qu’ils vivent est la réalité de beaucoup de gens, même si elle reste peu visible. Leur précarité, leurs stratégies de survie, leur rapport au monde ne sont pas des ressorts romanesques, mais une suradaptation à un système qui ne leur laisse que peu de répit.

Simon a 36 ans au début du roman. C’est un photographe au travail très fantomatique, sensuel et brutal, inspiré notamment de Nan Goldin ou d’Antoine d’Agata. Il n’arrive pas à vivre de son art et a recours au faux-monnayage pour survivre et financer sa consommation d’héroïne. Simon est un personnage morcelé : queer, artiste, issu de la « cité », marqué par de lourds traumatismes dont il n’a pas encore pleinement conscience. Il rejette toute forme de conformisme, non par posture, mais parce que les normes telles qu’elles s’imposent l’ont brisé.

Sibylle a 24 ans. C’est une aquarelliste et sculptrice très sensible, extrêmement cultivée, passionnée, qui a abandonné ses études faute de s’y sentir à sa place. Elle porte également un lourd traumatisme, lié à des agressions sexuelles répétées.

Leur couple, malgré la différence d’âge, est profondément bienveillant et tendre. Ensemble, ils mènent une vie bohème, mais très rude, traversée par le manque d’argent et l’impossibilité de se projeter. Ils aspirent à une forme de sérénité, mais leurs fragilités respectives rendent cet équilibre difficile à atteindre, surtout au début du récit.

Sibylle a un capital culturel solide, et les appréciations bienveillantes de ses créations par son entourage (« c’est magnifique ») l’agacent grandement. Mais la fascination et l’intérêt de Haroun pour ses aquarelles ne la gênent pas. Pourquoi ?

Ce qui plaît à Sibylle, dans le passage auquel vous faites référence, tient justement à l’absence de bienveillance condescendante. Lorsqu’on est artiste, l’encouragement peut être agréable, mais il n’est pas toujours utile. Se contenter de dire « c’est beau » ne fait pas avancer une œuvre. Je sais, pour ma part, que je n’aurais sans doute jamais été publié·e si les retours s’étaient limités à ça.

Haroun cherche à s’approprier l’œuvre, à la comprendre, ce qui, à terme, pourrait nourrir le travail de Sibylle. C’est quelque chose que j’ai moi-même expérimenté à la sortie de mon roman : certains retours de lecteurs ou lectrices – avec qui j'étais parfois en désaccord – m’ont ouvert des pistes de réflexion très fécondes. À partir du moment où une œuvre est exposée à un public, elle ne nous appartient plus tout à fait.

Il existe aussi un rapport de séduction entre les personnages. Haroun est placide, réflexif, presque en retrait, là où Simon et Sibylle sont intenses, flamboyants, excessifs. Cette opposition entre la fougue et la distance, entre l’élan et la retenue, est précisément ce qui attire Sibylle.

Le polyamour que vivent Sibylle, Simon et Haroun invite le lecteur à interroger les notions de « jalousie » et de « compersion ». Peut-on dire que les rapports sexuels qu’ils vont avoir à trois proposent une idée de la sexualité et de la sensualité émancipée de toute idée de performance et d’exclusivité unilatérale ?

Le polyamour n’était pas prévu au départ. À l’origine, seul Haroun devait exister. Simon est apparu en cours d’écriture, de manière assez fulgurante : il est arrivé déjà constitué, avec son histoire, sa personnalité, son addiction. Il a bouleversé le récit, et j’ai dû composer avec lui. Haroun fonctionnerait alors comme un contrepoint nécessaire à l’intensité de Simon et de Sibylle.

Je ne voyais pas ces personnages poursuivre leur relation dans un schéma hétéronormé. Le couple que forment Simon et Sibylle est, malgré ses fragilités, une véritable safe place. C’est précisément cette sécurité affective qui rend possible l’ouverture, à condition que le consentement soit clair – ce qui est fondamental dans le polyamour. Il s’agit d’une tentative de réinventer le lien.

Pour Sibylle comme pour Simon, cette configuration permet aussi de réparer des manques anciens. Sibylle a grandi dans un isolement profond. Elle n’a connu que Simon et ne souhaite pas l’abandonner. Simon, de son côté, n’a vécu que des relations peu durables, rarement épanouissantes. Le polyamour devient alors une manière de penser autrement l’attachement, de créer une forme de famille choisie, plus adaptée.

Il y a aussi une dimension politique. Sibylle est un personnage marqué par le regard masculin, par une sexualisation précoce, par des normes patriarcales qui ont pesé sur elle et l’ont traumatisée. Le polyamour lui permet de redécouvrir sa sexualité, mais aussi de s’extraire d’une logique de possession et de performance, à la fois affective et féminine. Il ouvre une brèche : celle de relations qui ne reposent ni sur l’exclusivité contrainte ni sur la domination. Le roman pose ainsi une question centrale pour moi : comment faire famille autrement, comment aimer sans posséder. Le polyamour n’est pas une réponse universelle, mais dans ce récit, il me semblait pertinent.

Vous parlez avec tendresse et lucidité des usagers de drogues, et vous avez réussi à creuser sous la sévérité du regard médical sur les personnes addictes. Voyez-vous dans le traitement sécuritaire des addictions un déni de la question sociale ?

Je suis contre la loi de 1970, qui fait des usagers de drogue à la fois des malades et des délinquants. Les politiques ultra-sécuritaires et autoritaristes ne font que les exclure et les stigmatiser. Comme le souligne la sociologue Anne Coppel, le mythe du « junkie » a longtemps servi à alimenter la légende prohibitionniste : on commence par un joint et, selon ce récit simpliste, on finit forcément par vendre du crack dans la rue. C’est dangereux, et c’était important pour moi d’humaniser les usagers de drogue dans le roman.

L’exemple de Trainspotting illustre parfaitement ce que je veux dire. Le livre se déroule en Écosse, sous Thatcher, avec une population ouvrière complètement délaissée, broyée socialement et économiquement. Les usagers de drogue n’avaient accès à rien. Les seringues étaient rares et coûteuses : on les réutilisait, on partageait parfois celles des voisins par nécessité. Il n’y avait jamais de volonté de s’auto-détruire ou de nuire. La pauvreté et le rejet institutionnel ont créé ces situations.

L’addiction prend souvent racine dans les violences systémiques : racisme, sexisme, violences sexuelles, pauvreté, précarité, LBGTphobies, classisme. Criminaliser les usagers est non seulement injuste, mais contre-productif : on les place dans des situations d’extrême violence et on limite leur accès aux soins.

En 1985, AIDES a mis en place des échanges de seringues et des maraudes pour protéger les usagers et limiter la transmission du VIH ou de l’hépatite, alors que ces pratiques étaient illégales. Les autorités n’ont commencé à les légaliser qu’une fois leur efficacité démontrée.

Aujourd’hui encore, les usagers sont trop souvent considérés comme des citoyens de seconde zone. C’était très important pour moi de dresser un portrait intime et incarné qui puisse résonner avec tout le monde, même pour celles et ceux qui n’ont jamais été confrontés aux drogues. Les témoignages que j’ai recueillis, ainsi que les retours de lecteurs, montrent que l’addiction touche vraiment tout le monde. Et il ne s’agit pas seulement d’héroïne : c’est aussi la prise de Valium le soir pour réussir à dormir, ou la cocaïne que prennent certains saisonniers pour tenir la cadence, par exemple.

Il est donc essentiel de rappeler que la drogue est banale et présente partout. La diaboliser ne sert à rien, mais il ne faut pas non plus lui ôter sa dangerosité. Pour moi, tout passe par le fait de remettre les usagers au centre du débat, de leur redonner la parole. J’espère que mon livre a réussi à le faire avec justesse.

À travers la question de l’addiction, vous vous attaquez à la violence et à la banalisation de ses différentes formes. De quelle manière Sibylle, Simon et Haroun réussissent-ils à demeurer face aux violences qu’ils subissent ?

Je pense que Sibylle, Simon et Haroun réussissent à faire face aux violences systémiques parce qu’ils parviennent à se créer une vie à leur mesure. C’est un roman sur la résilience, mais il est important de préciser que ce n’est pas uniquement leur force individuelle qui les sauve. C’est leur capacité à créer du collectif et à se soutenir mutuellement qui joue un rôle central.

Les personnages dégagent beaucoup de candeur. Ils ne sont ni blasés ni fatalistes. Même si la fin du récit se voulait lumineuse et optimiste, des artistes non salariés avec un bébé dans une histoire polyamoureuse essuieront toujours des difficultés. Leur originalité et leur désir de s’affranchir des normes les placent dans un rapport critique avec elles, et non dans un rapport de supériorité.

Nous vivons dans une époque qui valorise l’hyper-indépendance, la résilience personnelle, dans une logique très individualiste et capitaliste. Mais cette résilience a ses limites et la société elle-même doit changer.

Au final, ce que je voulais montrer, c’est que la résilience n’est pas une vertu individuelle abstraite : elle prend sens dans le collectif, dans la solidarité, dans la capacité à se soutenir et à inventer des formes de vie alternatives. Il est possible de créer des espaces de liberté, d’authenticité et d’entraide sans nier les inégalités structurelles auxquelles nous faisons tous face. Je suis même persuadé·e que c’est une première étape pour les combattre.

La question animale est fortement présente dans votre roman. D’où vient la fascination de Sibylle pour les pieuvres ?

Je suis passionné·e de biologie, notamment d’entomologie et d’océanographie, et j’adore les animaux. C’est ma source d’inspiration première.

La fascination de Sibylle pour les pieuvres vient aussi de la symbolique que je leur ai trouvée. J’ai vécu quelques expériences similaires à celles de mes personnages, et on me disait qu’il fallait que je sois dur·e comme un roc pour avancer. J’ai trouvé cette image monolithique et déshumanisante. À l’époque, j’étais fasciné·e par les pieuvres – je le suis toujours – et j’ai vu en elles un symbole de résilience. Elles changent de couleur, de forme, de texture, et peuvent même s’amputer volontairement d’un tentacule pour fuir un prédateur. Cette faculté, l’autotomie, se retrouve aussi chez les lézards ou les araignées.

J’ai fait le parallèle avec ces animaux et me suis dit : voilà, c’est ça que je veux être. Je ne veux pas être dur·e et froid·e, je veux être un poulpe ou une petite araignée qui se régénère, qui s’adapte, qui reste vivante et flexible. C’est de cette métaphore du poulpe, capable de se régénérer, que tout est parti.

Sibylle tombe enceinte et décide de garder son enfant, en dépit de la précarité sociale. Quel sens va-t-elle donner à la maternité et au « faire famille » dans un couple polyamoureux ?

Je ne savais pas que Sibylle allait tomber enceinte pendant l’écriture, et ça a été très casse-gueule. Si elle avortait, et c’est son droit fondamental, il était très important pour moi de ne pas envoyer le message qu’elle le faisait parce qu’elle mène un mode de vie alternatif. Sa liberté devait rester entière, sans prétexte ni jugement. Si elle gardait l’enfant, j’avais peur qu’on m’accuse de tomber dans la facilité, de faire procréer mon personnage simplement parce que c’est une femme.

Afin de prendre la bonne décision pour mon roman, il fallait que je me sente moi-même libre et détaché·e du regard des lecteurs. Sibylle est entourée et ne fera pas seule l’expérience de la parentalité : Simon et Haroun participent à cette construction.

Pour Sibylle, la maternité n’est pas un accomplissement, mais elle lui offre la possibilité de créer un monde positif et ouvert sur la diversité, et de transmettre à son enfant ce qu’elle n’a pas eu : un espace de liberté et d’épanouissement. Cette dimension, bien qu’évidente, reste imprécise à la fin du livre, pour laisser la place au rêve et à la construction d’un futur ouvert. Je ne voulais pas apporter de réponse toute faite et figée, alors que l’esprit même du livre est celui de la fluidité. C’est quelque chose que je pense laisser à l’imagination et à l’appréciation du lecteur.

Le mot « Survivants » revient souvent dans la bouche de vos personnages. Quelle est votre définition du verbe « survivre » ?

C’est une bonne question. Je n’adhère pas à « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Survivre, c’est aussi rester vulnérable, car c’est cette vulnérabilité qui nous garde éveillés face à la dureté du monde. Se relever après des épreuves terribles ne m’intéresse pas en soi, c’est la manière de le faire qui me fascine.

Pour moi, être un survivant, c’est continuer à faire preuve d’empathie et à lutter, et ne pas se contenter de penser à soi. La survie ne s’arrête pas à notre cas personnel : elle passe par notre capacité à construire quelque chose de juste autour de nous, à rester attentif aux autres, à agir avec intégrité et lucidité.