À travers une trentaine d'articles, Philippe Comar montre comment la modernité se construit sur des gestes de rupture, tout en révélant les fils ténus qui rattachent chaque œuvre à l’histoire.

Plasticien, scénographe et commissaire d’exposition, Philippe Comar a construit une carrière structurée par des collaborations et des soutiens intellectuels importants — Jean Clair, Cécile Debray, Alain Tapié, entre autres. Son ouvrage intitulé Le lien et la grâce rassemble trente-deux articles composant une vaste réflexion thématique sur l’histoire de l’art moderne et contemporain. En fin de volume, une liste détaillée des publications de l’auteur permet de mesurer l’ampleur de son travail.

Les articles sont organisés thématiquement ; ils explorent les commencements, les normes, les modèles et les orientations de l’art moderne et contemporain. Le cas du corps est à cet égard exemplaire, et constitue un fil conducteur de l'ouvrage : les regards décentrés des artistes se déplacent du modèle idéalisé vers des figures meurtries, perturbées, psychiatrisées, cliniques ou marginalisées. L’ensemble est enrichi d’illustrations accompagnées de légendes et de commentaires d’une grande justesse, ainsi que d’un index qui réunit artistes, écrivains, chercheurs et critiques.

Pour situer cet ensemble, Comar adopte une perspective résolument historique. On sait que la modernité ne se laisse pas réduire à un simple « esprit » — l’« esprit de la modernité » —, mais qu’elle relève plutôt d’un imaginaire de la scission, lequel n’a cessé de produire des phénomènes singuliers dans les champs des savoirs et des œuvres. L’auteur mentionne notamment, dès l’introduction puis dans l’épilogue, les bouleversements provoqués par Copernic, Bruno, Galilée, mais aussi dans le domaine des arts. Ainsi, des générations de créateurs, de penseurs et d’artistes « modernes » ont contribué à faire émerger des formes qui se voulaient « nouvelles » par rapport aux mondes anciens.

Des préjugés esthétiques

D’entrée de jeu, Comar propose une remarquable étude sur le « commencement » de l’art — ou plus exactement, sur le mythe du commencement de la peinture. Un problème qui pourrait sembler simple, s’il ne dépendait de conceptions imaginées et désormais périmées de l’anthropologie. Car nous avons longtemps associé ce commencement à l’enfance, dans une perspective évolutioniste aujourd’hui obsolète. L’auteur souligne que, pour autant, nous relevons rarement l’opposition entre, d’un côté, le préjugé selon lequel la supposée naissance de l’art équivaudrait au génie enfantin, et de l’autre, les propos de William Hogarth qui dénient à l’enfant tout sens artistique.

Afin de comprendre d’où viennent ces conceptions, Comar montre comment s’est constitué un triple parallèle : art de l’enfance, art du « sauvage » et art des hommes des cavernes. Cette jonction s’opère en partie autour d’auteurs comme Ebenezer Cooke ou Bernard Perez (L’Art et la poésie chez l’enfant, 1888), à un moment où l’ethnographie commence à voir dans les « peuples primitifs » — dits « enfants » — l’image de nos ancêtres, capables d’un art pariétal. Il rappelle qu’en 1895, le bal des Quat’s’arts se transformait en scènes préhistoriques de peintures pariétales.

Ce premier aperçu illustre la qualité des articles proposés. Vient ensuite une analyse du corps dans les ateliers des Beaux-Arts, et notamment du corps féminin. Comar déconstruit l’idée selon laquelle ce corps constituerait depuis longtemps un modèle canonique : le nu féminin en pied n’est admis qu’à partir du Second Empire, et les femmes modèles sont exclues des concours, sauf pour celui de la Tête d’expression. Réduit aux passions ou à des figures dominatrices, le corps féminin reste marginal face au corps idéal masculin, lequel obéit à des canons précis — eux-mêmes variables selon les données scientifiques (corps mécanique, vivant, en mouvement…). Cela ouvre sur une étude décisive de l’enseignement de Richer aux Beaux-Arts (à partir de 1893), ainsi que sur les manières dont Manet s’empare du problème, inventant ces corps nus féminins s’exhibant en pleine nature.

Le corps dans la modernité

La thématique du corps sert de point de départ à une interrogation : comment la modernité esthétique a-t-elle représenté les corps dans un contexte de boulversements permanents, et en particulier au cours du XXe siècle et des deux guerres mondiales ? Pour Comar, la modernité met en scène les balbutiements de la création, notamment la difficulté de terminer les œuvres. Il suffit, pour s’en convaincre, de relire Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac.

Puis l’auteur relie l’art moderne aux séismes des savoirs — Darwin, en premier lieu. Il en montre l’impact tant sur les œuvres que sur le rapport de l’artiste au corps — au corps représenté comme à son propre corps (Lucian Freud, Egon Schiele…). On chemine alors dans une véritable archéologie de l’art moderne, qui libère le corps des proportions idéales et de la géométrie descriptive.

On voit se dessiner, notamment à travers l’étude consacrée à Richer, « l’invasion de la science dans l’art », mais aussi la manière dont les nouvelles disciplines sportives influencent la représentation des corps. Le corps classique, modelé, viril et fier, se déconstruit en corps d’angoisse et de tristesse, corps de flétrissure ou de culpabilité : une composante morbide, parfois névrotique, entre en scène, récusant les conceptions hédonistes.

Pour autant, la modernité produit aussi ses propres fables, comme Comar l’analyse à propos de Henri Matisse : le peintre se serait « auto-engendré », n’ayant rien reçu et rien à transmettre, selon le récit fictif d’une rupture totale avec la tradition — quoique la formation classique de Matisse contredise largement cette légende.

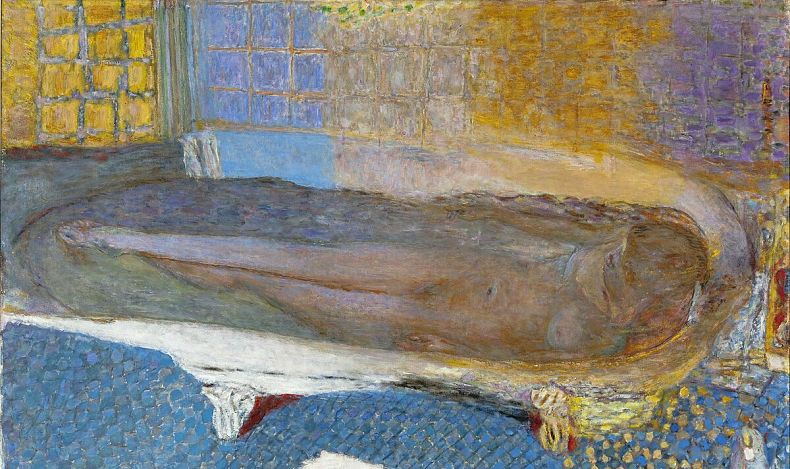

Quant au corps, il reste pris dans ce jeu de ruptures, réelles ou construites. L’art moderne introduit le fondu, le bougé, le tremblé ; et, comme l’indique l’auteur, le flou de la photographie. Les contours du corps s’ouvrent alors à d’autres dimensions, comme celles explorées par Pierre Bonnard, lorsque l’eau de la baignoire devient une matière plastique qui abolit les traits.

Spectateurs et ambiguïtés du regard

L’ensemble des articles conduit à reconsidérer la place du spectateur face aux œuvres et la manière dont il parle du « beau ». Car le terrain de l’art moderne est aussi celui du regard, du jugement, du commentaire.

D'un côté, il existe des spectateurs « outragés » par ce qu’on leur montre, notamment lorsqu’ils sont façonnés par la tradition classique. Les œuvres de Michel-Ange en ont souffert, comme le rappelle Comar. D’autres spectateurs, parfaitement imprégnés de la censure, soumettent spontanément leur regard à ses préceptes.

Mais le rapport œuvre-spectateur ne saurait être mécanique. Si tel était le cas, la représentation d’une sainte en prière devrait frapper les spectateurs de grâce ; une scène d’orgie ou de massacre devrait les pousser à fuir, horrifiés. L’auteur — comme Stendhal, Flaubert et d’autres qu’il commente — rejette évidemment cette idée. Rien n’est moins certain que la réaction du spectateur : Comar le montre en commentant des œuvres de Richer, Schiele, Bonnard… Ainsi, la Thérèse du Bernin, censée exalter la foi, produit souvent un émoi voluptueux. Le fait que de nombreux spectateurs se délectent de scènes de crime, même lorsqu’elles sont moralisantes, illustre combien la fascination pour le morbide a accompagné le développement de la peinture moderne.