Les cartes, loin d’être neutres, donnent à voir des images et des représentations du Monde. Cet ouvrage étudie leur processus de fabrication, et leurs biais éventuels.

Sans ambition universitaire, Cartographia est « avant tout l’expression d’un désir profond de partager ». C’est ainsi que le présentent Françoise Bahoken, chercheuse à l’université Gustave Eiffel, et Nicolas Lambert, ingénieur de recherche au CNRS, tous les deux passionnés par la cartographie. L’intention est d’abord de faire réfléchir les lecteurs à une multitude de questions qu’ils ne se seraient pas forcément posées. En cela, l’ouvrage est réussi. Écrit de façon simple, avec de nombreuses adresses directes aux lecteurs, il révèle les échafaudages de la cartographie, car les cartes n’ont rien de neutre. Ce sont des constructions, et des images. Si les cartes s’avèrent des plus utiles, elles sont d’abord des constructions et des images, avec leurs codes, leurs biais, voire leurs pièges.

Un questionnement percutant

L'ouvrage ne fait pas une présentation chronologique de la cartographie. Il invite au contraire les lecteurs à se promener à travers son histoire. Sept questions structurent l’ensemble et font sens.

Quelle est la forme de la Terre ? Ronde, incontestablement. Cela, on le sait depuis au moins le Ve siècle av. n.è., mais, entre l’intuition et la démonstration, il y a un pas, enfin quelques-uns. Car c’est grâce à la foulée régulière des chameaux et à deux bâtons plantés, l’un à Alexandrie, l’autre à Syène (Assouan) qu’Ératosthène, au IIIe siècle av. n.è., a pu calculer la circonférence de la Terre : 41 000 km – ce qui est à peu de chose près exact. Restait à savoir si la Terre, à cause de la force centrifuge liée à la rotation, était bien aplatie aux pôles, comme l’affirma Isaac Newton. Deux expéditions, l’une en Laponie, l’autre au Pérou, arrivèrent à la même conclusion : la Terre ressemblait bien à une mandarine. Cependant, on sait aujourd’hui que la forme théorique de la Terre, s’il n’y avait que de l’eau à sa surface, est plus complexe que cela, avec des creux et des bosses imperceptibles. C’est ce qu’on appelle le géoïde, et celui-ci est plus proche du patatoïde.

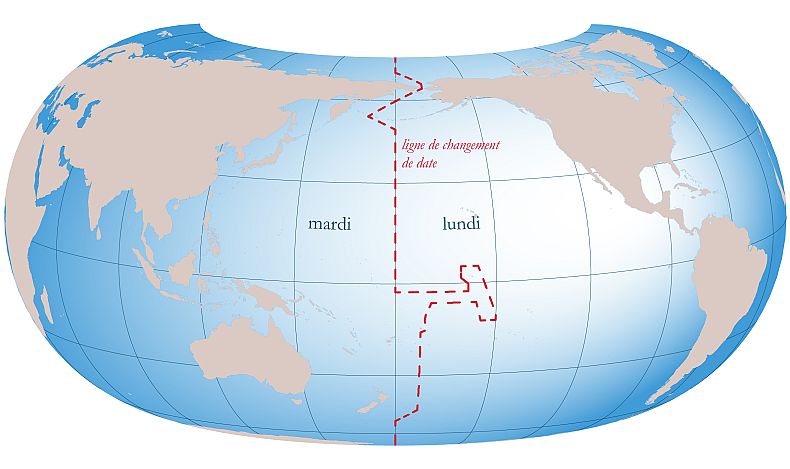

Quelle heure est-il au pôle Nord ? La question est faussement saugrenue et permet aux auteurs de rappeler l’histoire de la mise en place de deux référentiels que nous connaissons bien : d’un côté, le graticule formé des méridiens et des parallèles, de l’autre, les fuseaux horaires. Françoise Bahoken et Nicolas Lambert ne l’écrivent pas ainsi, mais ces deux systèmes complémentaires sont deux vecteurs majeurs de la globalisation, comprise comme la constitution d’un espace-temps global commun, « universel » disait-on à une époque où l’Europe dominait.

Quelle est la plus haute montagne du Monde ? La réponse, a priori, nous la connaissons tous : c’est le mont Everest. Sauf que là encore, les auteurs aiment jouer avec les lecteurs et leurs représentations pour interroger de fausses évidences et rappeler la mise en place d’un autre référentiel majeur : comment mesure-t-on une montagne ? à partir de quel niveau zéro ? Ce qui conduit à plonger au fond des océans, dont la première cartographie à l’échelle de la planète, par Marie Tharp et Heinrich C. Berann en 1977, fut une grande première. On pourra ainsi s’amuser du fait que le Maunea Kea, à Hawaï, mesuré à partir du plancher océanique est bien plus haut que l’Everest : 10 200 m, contre 8 849. Quant au sommet du Chimborazo, au sud de Quito, son sommet se situe à 6 384 km (on fera attention à l’unité de mesure) du centre de la Terre, contre 6 382 km pour l’Everest – car la Terre est une clémentine, ne l’oublions pas.

Comment représenter une sphère sur une feuille de papier ? Quelle soit bleue ou non, la Terre est une orange, et si on veut en aplatir l’écorce, on sait bien que cela craquera. La question des projections cartographiques est ancienne, mais reste toujours d’actualité. La question, dédoublée en deux chapitres, est l’occasion de rappeler les avantages et inconvénients des différents systèmes, dont aucun n’est la solution ultime. La leçon est ici, au contraire, de bien prendre conscience que toute carte, par sa projection, par son orientation, par son cadrage, et donc par le centre choisi, reste un point de vue, une manière de regarder le Monde. Il importe donc de multiplier ces regards. On regrettera d’ailleurs que ne soit pas évoquée la figure majeure de la cartographie du milieu du XXe siècle, Richard E. Harrison, qui avait invité ses concitoyens à regarder le Monde sous différents angles en utilisant notamment la projection orthographique.

Faut-il croire les cartes ? C’est une bonne question. Mais la réponse, en risquant de mettre sur le même plan les erreurs, les mensonges et les subjectivités, n’est peut-être pas complètement convaincante. Mettre en garde les lecteurs face aux cartes, en soulignant que celles-ci ne sont pas paroles d’évangile, est nécessaire. Le titre du chapitre, « La trahison des images », est emprunté au célèbre tableau de René Magritte (Ceci n’est pas une pipe) et résume bien leur propos : la carte ne doit pas être confondue avec l’espace qu’elle représente. Jacques Bertin, grand cartographe français de la deuxième moitié du XXe siècle, a joué un rôle majeur en publiant La sémiologie graphique en 1967, mettant en lumière l’importance de la projection cartographique, du cadrage, comme on l’a déjà dit, mais aussi du titre, des couleurs, de la taille, du choix des données, etc. « Le questionnement à avoir face à une carte ne réside donc pas dans leur (sic) objectivité ou dans leur subjectivité que dans leur intégrité, dans l’honnêteté et dans la rigueur méthodologique avec lesquelles elles sont conçues, pour produire et transmettre une connaissance. »

À quoi servent les cartes ? La réponse est empruntée cette fois-ci au documentaire de Pierre Carles sur Pierre Bourdieu : la cartographie serait elle aussi un sport de combat. En tout cas, la cartographie s’inscrit pleinement dans les rapports sociaux et politiques, elle y contribue, à bons ou mauvais escients. Les auteurs évoquent la cartographie radicale qui se développe depuis le début du XXIe siècle – Philippe Rekacewicz parle de la rencontre « radicale » qui eut lieu à Berlin en 2003 –, on pourrait aussi penser à la carte réalisée en 1855 par John Snow de l’épidémie de choléra dans le quartier de Soho, à Londres, l’année précédente. Elle avait permis de révéler le rôle de l’eau contaminée dans la transmission de la bactérie, et donc d’apporter des changements en termes de santé publique.

Une volonté de vulgariser

Le livre est vif et répond indubitablement à un besoin : le manque de culture cartographique. En ce sens, le pari est plutôt réussi car le fond et la forme sont adaptés à un public élargi. Néanmoins, on pourra regretter l’absence d’appareil critique permettant d’étayer le propos, et plus encore les imprécisions et les erreurs qui éraillent l’ensemble. On n’en évoquera que quelques-unes, notamment la carte à la page 64 présentant la ligne de changement de date, qui est fausse, ce qui est un peu regrettable… Quant à l’idée d’un « hémisphère maritime », c’est-à-dire la moitié de la Terre présentant le moins de terres émergées et donc le plus de mers, elle n’est pas due à Samuel Boggs (dans un article de 1945), mais à Nicolas Antoine Boulanger, dans une double carte hémisphérique réalisée en 1753. On en retrouve d’ailleurs une variante au siècle suivant dans l’ouvrage d’Élisée Reclus, La Terre : descriptions des phénomènes de la vie du globe, paru en 1868.

Malgré cela, l’ouvrage de Françoise Bahoken et de Nicolas Lambert reste d’une grande utilité en venant, avec simplicité et amusement, mais néanmoins une érudition certaine, expliquer les dessous de la cartographie.