Olivier Cena retrace la formation intime du regard et montre comment se construit, à travers la vie et les œuvres, ce qu’il appelle le « sentiment de l’art ».

Dans son ouvrage Le Sentiment de l’art, Olivier Cena pose la question de savoir comment, à partir de quelles expériences et selon quels termes, s’est constituée, au fil des années, la conduite du spectateur – et bientôt celle du critique d’art. Le journaliste, connu en particulier pour ses chroniques dans la section « arts » de Télérama, ne propose pas, cependant, une réflexion sur la rencontre du spectateur avec une œuvre, sur le discours qu’il pourrait tenir sur ses émotions ou son ressenti ; il ne propose pas, non plus, une sociologie du spectateur, qui impliquerait l’étude de ses comportements ou de ses interactions suivant la contemplation de l’œuvre. Ce que montre Cena dans cet ouvrage de non-fiction, à la fois personnel et familial (où apparaissent notamment le père et le grand-père), nourri de multiples rencontres (journalistes, amis, peintres, romanciers…), c’est que le sentiment de l’art ne s’acquiert pas dans une introspection stérile en soi-même.

Le sentiment – en tant que sentiment, et non comme simple frémissement visible – est précisément ce qui refuse de paraître, parce qu’il est la condition même de notre rapport au monde, et ici aux œuvres. Ce sentiment en formation, propre à chacun, se façonne dans le regard porté sur les œuvres, même si ce regard s’exerce d’abord, dans l’enfance, sur des fragments d’images, y compris pornographiques. Ce n’est cependant qu’à l’âge adulte, dirait Freud, dans le moment unheimlich, d’« inquiétante étrangeté » – moment du retour à la maison paternelle, où le père reproche au fils son attrait pour la pornographie – que ce sentiment trouve sa configuration entière. C’est ce parcours que raconte finalement Cena.

L’intérêt de sa démarche ne réside donc pas dans la recherche d’une explication abstraite de la formation de ce sentiment, mais dans l’investissement du récit lui-même comme activité formatrice – familiale, sociale, scolaire, institutionnelle. L’auteur se place à l’intérieur de ce mouvement, s’efforçant d’en retracer le processus de création. C’est une manière d’en comprendre le sens, sans alourdir le propos par des explications trop conceptuelles.

La formation du regard

Dans cette exploration, il n’est jamais question d’étapes de développement, ni de progrès ou de régression. Ce que décrit Cena, c’est un rythme de rencontres et de souvenirs, dont le point focal est toujours une image, ou un télescopage d’images. Si l’on en croit l’auteur, les carnets de notes, remplis au fil des années de réflexions et de citations issues de la critique, de la psychanalyse ou de la philosophie, n’y ont pas servi.

De plus, paradoxalement, l’ouvrage se déroule sans permettre au lecteur de se reporter directement aux œuvres mentionnées. Le récit, souvent abstrait, raconte pourtant une trajectoire très concrète : celle d’une existence déployée à travers l’art, jusqu’au métier d’en parler. Cette vie se tisse entre souvenirs, conversations, dîners avec des artistes, visites d’expositions et de lieux d’art. Certaines villes – Paris, New York, Venise – y jouent un rôle déterminant, chacune forgeant un pan du « sentiment de l’art ».

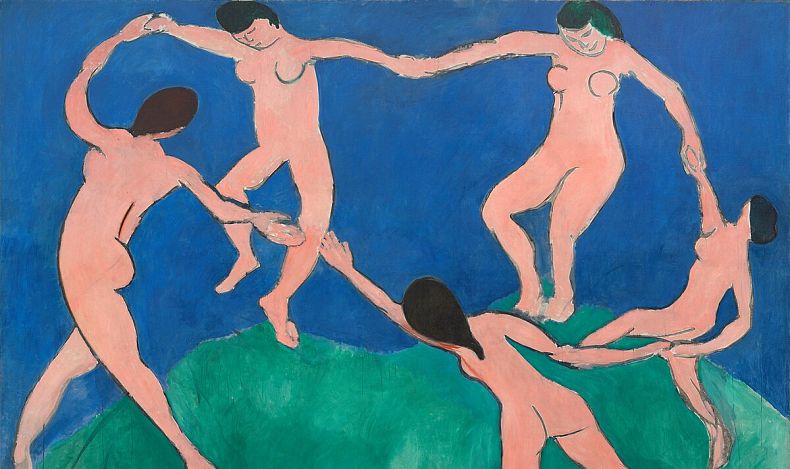

Parmi ces expériences, la rencontre avec G., directeur d’un centre culturel privé soutenu par une municipalité, montre comment s’apprend l’approche des œuvres, mais aussi la conception d’un parcours d’exposition et la formation d’un regard critique sur le milieu artistique, à la fois mondain et institutionnel. C’est là que s’acquièrent, par exemple, la différence entre le trait et la ligne chez Matisse, ou encore la portée des mots de Nietzsche sur la mort de Dieu et la place de l’art.

De là, Cena tire une conception de la modernité qui éclaire l’évolution de la culture dans nos sociétés, avec en arrière-plan la réflexion de Jean-Luc Godard : « La culture, c’est la règle, et l’art, c’est l’exception. » La crise de l’art moderne est celle de ce qui n’est plus « l’art pour Dieu », ni « l’art pour le Prince », ni même « l’art pour l’art ». Désormais, c’est sans doute au critique que l’art s’adresse. Et Cena d’avouer : s’il ne croit plus en Dieu, il croit en l’art et en l’amour – deux mystères qu’il s’efforce encore de percer.

L’épreuve du visible

La question surgit à Venise. Cena s’interroge : combien de tableaux passent inaperçus au cours des visites ? Et pourtant, une rencontre réussie peut bouleverser une existence : on rentre chez soi ou à l’hôtel, comme un somnambule, découvrant soudain – par un effet de rétroaction – d’autres objets ou détails du décor que l’on voit pour la première fois. Dès lors, le regard se reforme.

Pourquoi ne pas tenter de retrouver le point de vue du peintre le long d’une promenade qu’il a gravée ? Pourquoi ne pas rechercher, dans sa propre généalogie, ce qui a éveillé la passion de l’art ? Cena se souvient ainsi d’un portrait de Clouet, découpé dans une revue et punaisé sur le mur de sa chambre, ou encore d’une femme nue d’Utamaro, en deux versions (française et japonaise). Il découvre alors qu’il n’existe aucune raison objective à sa passion pour l’art, si l’on cherche à l’expliquer sociologiquement. Ce sont plutôt des focalisations du regard, des fragments de mémoire visuelle qui ressurgissent : la disposition du mur, la place de chaque reproduction, la tension des images entre elles.

Le spectateur en devenir

Aussi subjectif soit-il, l’ouvrage retrace la constitution d’un regard – celui du spectateur face à la peinture – et interroge ce que l’on réduit trop souvent à du pathos, de la fascination ou de la sensiblerie. Cena en examine la complexité, évoquant notamment ses larmes devant une Vierge à l’Enfant : « émotion inexplicable, sinon par le contraste violent des tons ». Ce n’est pourtant pas la vidéo de Bill Viola, La Rencontre (Marie et Élisabeth), qui déclenche cette émotion, bien qu’elle mette en jeu ce même trouble né de la rencontre avec l’œuvre. Cena revient sans cesse à cette idée : « Je ne peux voir de l’art que ce que je suis capable de voir, que ce que mon regard, ma connaissance, mon amour me permettent de voir ».

L’auteur ne revendique aucune connaissance absolue de l’art, même après une carrière entière à le commenter. Il inverse la perspective : ce n’est pas nous qui savons quelque chose de l’art, mais l’art qui sait ce que nous ignorons – de lui comme de nous-mêmes.

Au fil de ce récit de non-fiction, Cena ne s’en tient pas à l’art classique, bien qu’il ait longtemps commenté l’art contemporain. Sans chercher à retracer une histoire de l’art, il donne une place essentielle à la modernité : de Duchamp à Klee, jusqu’à Joseph Kosuth, Gérard Traquandi, Donald Judd ou Paul Rebeyrolle.

Le sentiment de l’art s’y complexifie : si l’art classique pouvait faire croire à l’invisible, l’art contemporain, lui, travaille l’iconoclastie. Il faut alors affronter les obstacles qui se dressent devant les œuvres – le kitsch, la mode, la télévision – et s’interroger sur la différence de complicité entre l’œil du téléspectateur et celui du critique.