La vie de Georges Marchais résume à elle seule les paradoxes du communisme et les passions françaises des dernières décennies du XXe siècle.

Né en 1920 en Normandie, Georges Marchais a milité au PCF entre 1947 et 1997 et en a présidé les destinées de 1972 et 1994. L’historienne Sophie Cœuré propose une nouvelle mise en perspective de sa vie dans son nouvel ouvrage Georges Marchais, ou la fin des Français rouges. Le sous-titre évoque La fin de l’homme rouge de Svetlana Alexievitch, consacré à la nostalgie et à la tragédie du communisme dans la Russie postsoviétique, et posant par la même la question de la disparition de l’homo communismus, comme un retour sur les derniers soubresauts d’un monde disparu.

Proposer une biographie d’un dirigeant communiste s’avère toujours une tâche particulièrement ardue, puisqu’il reste toujours en suspens la question centrale de l’accès du chercheur à l’intégralité des archives. Ainsi, les archives des services secrets soviétiques sont fermées. On peut se questionner sur les autobiographies des militants, de même que sur les fonds consultés qui auraient pu être expurgés par des cadres du PCF à une période antérieure avant d’être versés. Ces réserves effectuées, il convient de noter que Sophie Cœuré s’attèle avec rigueur à l’analyse de la vie du dirigeant communiste, rappelant qu’il est possible de proposer une biographie renouvelée même s’il reste des zones d’ombre. En outre, l’historienne a eu accès à plusieurs archives nouvelles, qui permettent d’affiner la connaissance du dirigeant (fond personnel de Marchais aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis, fonds du PCF, archives de la Sûreté et de la Préfecture de police, retranscriptions d’entretiens avec l’ambassade d’URSS à Moscou, fonds déclassifiés de Boris Elstine et Archives nationales de Roumanie).

Un cadre thorézien

Il est de coutume de rappeler que le PCF a promu entre les années 1920 et les années 1970 des cadres ouvriers issus pour beaucoup de la métallurgie. Dans la pépinière qu’a représentée cette formation politique, Marchais a été le premier métallo à devenir secrétaire du Parti (pour mémoire, Thorez a été mineur, Waldeck Rochet jardinier, Duclos, l’éternel n°2, était ouvrier pâtissier), alors que plus du quart des responsables venaient de cette industrie.

L’ancrage territorial typique produit par le communisme des années 1930 à 1950 a été combiné par Marchais à son extraction sociale. Il est issu des terres normandes, l’inscrivant par ce biais dans un tissu local. Cette dimension s’articule à une insertion dans une réalité professionnelle, il a été quelques années ajusteur aux usines Voisin d’Issy-les-Moulineaux avant de devenir permanent. L’usine est alors fortement marquée par l’implantation du PCF. En outre, il a vécu dans ces quartiers fortement imprégnés par la vie communiste : d’abord rue Coulmiers dans le 14e arrondissement parisien, qui jouxte le quartier Plaisance, haut lieu du militantisme, ensuite dans les municipalités de la ceinture rouge de Malakoff puis de Champigny-sur-Marne.

Comme beaucoup d’autres cadres communistes, Marchais fait ses premières armes dans le syndicalisme. Parfait cadre issu du moule thorézien, il devient permanent de la CGT en 1951, non sans avoir montré des capacités physiques pour résister à « l’ennemi de classe ». Bagarreur, Marchais l’a été, c’était un des éléments du recrutement – voire de la confiance que pouvait accorder la commission centrale de contrôle politique, appelée également section de la montée des cadres. Dans les années 1950, il glisse de l’appareil syndical à celui du Parti et y gravit les échelons du cursus honorum communiste : responsable local, fédéral, puis national. Cadre thorézien, il fait d’abord ses premières armes dans l’ombre du Secrétaire général, Maurice Thorez, puis à ses côtés. Il accompagne son successeur Waldeck Rochet avant de le remplacer. Gaston Plissonnier, le responsable aux cadres, note à son sujet qu’il fait preuve de « capacités politiques et de dévouement au parti ». Les actions de Marchais dans les années 1950 et 1960 correspondent parfaitement à ce schéma d’encadrement et de soutien idéologique.

Produit de la contre-société communiste, il s’y inscrit parfaitement. Le maillage militant pousse à un entre-soi et les membres du Parti passent leur vie ensemble. Les parrainages favorisent l’ascension dans le Parti, alors que l’entourage, familial ou émanant du terrain, accélère l’intégration dans le cercle thorézien. Ainsi, Marchais a été repéré par les cadres qui l’arriment à l’appareil du Parti, jusqu’au moment où il intègre le premier cercle des dirigeants, jusqu’à partir en vacances en Crimée avec Maurice Thorez.

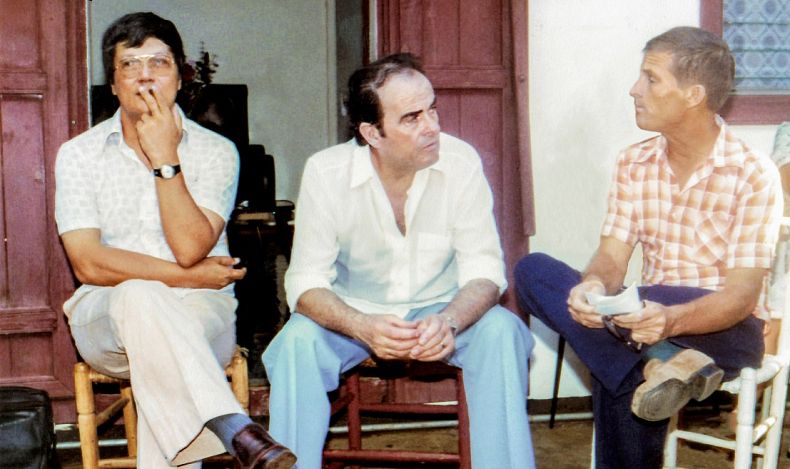

Comme tout militant, Marchais dévoue la quasi-totalité de son temps au Parti. La cause est supérieure à l’individu. D’anciens militants témoignent de cet engagement sacrificiel, comme Jules Fourrier dans Mémoires d’Ex, le film de Mosco, ou Albert Vassart, dans ses mémoires. Le phénomène reste le même au temps de la guerre froide. Le chapitre consacré à quelques journées de la vie de Georges Marchais le montre parfaitement. Outre ses fonctions de secrétaire du Parti, il siège à l’Assemblée nationale, et à partir de 1979 au Parlement européen. Société médiatisée oblige, il participe aussi à de nombreuses émissions de télévision. La biographie souligne que ce militantisme est continu. Sophie Cœuré décrit la tournée des organisations locales dites parfois « des popotes » pour prendre le pouls des militants et légitimer sa popularité. Ainsi, Marchais enchaîne meeting public et réunion interne, alliant des discours-fleuve de plusieurs heures en congrès, au Comité central ou à la fête de l’Humanité aux rencontres amicales sur les marchés et aux visites dans les cellules base. Cette pratique est vue aujourd’hui comme désuète, mais elle a renforcé en interne la popularité du secrétaire, considéré par les militants comme le camarade jovial et affable. En outre, si la dimension interne permet de ressouder le noyau des militants, elle est aussi un moyen de contrôle.

Le communisme comme écosystème

Construit depuis le début des années 1920, le système communiste international s’incarne d’abord et avant tout dans l’URSS. Il repose également sur la bonne mise en œuvre au niveau local du « centralisme démocratique » et de la bonne application des décisions. En effet, depuis sa nomination au secrétariat à l’organisation, Marchais participe aux instances de contrôle du PCF sur les organismes locaux. La dimension est centrale dans l’organisation du parti. Homme à poigne, il n’hésite pas à liquider toute contestation interne.

La relation entre le PCF et le Parti soviétique s’est construite sur une interdépendance, qui constitue le cœur de l’ouvrage. Le premier constitue le relais du second, sans lequel le PCUS ne peut se développer ou tout du moins s’attirer des marques de sympathie. Sophie Cœuré éclaire les relations complexes entre le PCUS et le PCF et décortique les échanges entre Marchais, le Parti, le PCUS et les autres partis communistes. Outre les réunions avec les partis frères, les visites dans les pays socialistes – l’auteure recense les 130 voyages de Georges Marchais entre les années 1960 et 1990 –, les relations passent aussi par des rencontres régulières à l’ambassade d’Union soviétique à Paris et des échanges plus ou moins formels. Le système fonctionne en archipel avec ses pays frères – les pays socialistes – et ses espaces libérés – le parti, le mouvement syndical et les municipalités communistes – qui constituent des îlots relayant les principales évolutions du centre. Sophie Cœuré pointe ainsi les contradictions et les tensions qui émergent lorsque les intérêts diplomatiques soviétiques priment sur les logiques d’intervention du PCF.

Georges Marchais adhère à cette vision globale. Depuis, les années 1950, il participe aux réunions internationales dont peu d’éléments filtrent. Avec la déstalinisation, l’unité du camp socialiste s’est partiellement fissurée, les tentatives de réformes ont fait émerger des tensions après l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, puis à la naissance de l’eurocommunisme. Entre 1974 et 1980, Marchais oscille entre une démarche à l’italienne visant à se distancier définitivement du PCUS et la fidélité au système. Contrairement au PCI, tout en prônant la « voie française au socialisme », il demeure arcbouté à la défense de l’URSS, comme en témoignent les réflexions sur Soljenitsyne. S’il accepte au cas par cas d’intervenir pour des dissidents comme c’est le cas pour le mathématicien Leonid Plioutch, le parti défend le système soviétique. Le soutien à l’intervention soviétique en Afghanistan et à l’état de siège en Pologne scelle définitivement cette relation. Le charme universel d’octobre 1917 et le poids de l’appareil international et le système de fidélité l’expliquent en grande partie. Il reste des halos de mystères comme le montant des financements du Parti français par l’URSS ou l’influence exacte des conseillers du PCUS sur le Parti français, dont seuls quelques éléments affleurent. Marchais en soutenant cette ligne a participé au déclin global du modèle communiste international, le PCF s'amenuisant d’élection en élection, la dimension soviétique du Parti français n’y est pas étrangère.

Le gouailleur national

Les premier et dernier chapitres restituent la carrière de Georges Marchais du point de vue des enjeux politiques nationaux. Parfait cadre communiste, la carrière de Marchais est néanmoins entachée par son séjour en Allemagne. En effet, entre 1942 et 1944, le jeune métallurgiste a été embauché aux usines Messerschmitt dans le cadre du STO. Cette mission constitue une tâche dans son itinéraire. Sophie Cœuré retrace les différentes polémiques sur son passé. Initialement lancées par d’anciens membres du Parti en conflit avec la direction, elles sont reprises par d’autres. Sans pouvoir conclure définitivement sur tous les aspects de cette polémique, l’auteure montre que l’itinéraire du secrétaire national du PCF s’inscrit dans « ce passé qui ne passe pas », davantage incarnation d’une tradition nationale et d’un débat franco-français, le mouvement communiste international préférant y voir un élément de fidélité au dit système.

Par ailleurs, Georges Marchais incarne la fonction tribunitienne du communisme. Définie par le politiste Georges Lavau, le PCF se fait le défenseur des petits contre les gros, soutenant les humbles contre les instruits. Marchais exalte ainsi de la vie des simples contre celle des gros, incarnés par les possédants dont l’archétype aurait été le Président, Valéry Giscard d’Estaing. Cette dimension se retrouve dans les discours et les postures du secrétaire du Parti. Il est possible de le voir prenant l’apéritif autour d’un pastis, faire la plonge à une fête communiste. Il est un adepte de la chasse, considérée comme un acquis de la Révolution française. Marchais écoute Johnny Halliday et parfois Jean Ferrat. Il lit L’Équipe, se passionne pour les épopées sportives de la France populaire, incarnée notamment par les Verts de Saint-Étienne, qui exaltent la figure du mineur. Marchais se présente comme un « homme du peuple » – un peu distinct de son devancier, Thorez qui se définissait comme « fils du peuple ».

L’inscription dans le peuple l’autorise aux débordements verbaux, comme en témoignent ses phrases restées célèbres : « Elkabbach, taisez-vous », « Je ne sors pas de l’ENA », « je suis plein de bon sens », voire « Liliane fait les valises ». Marchais adopte une posture de dur à cuire, souvent très masculine, contrastant avec les évolutions sociologiques et sociétales de l'époque, expression d’un parti fossilisé dans une vision construite dans les années 1930 et qui a peiné à s’adapter aux mutations de la société. Ces éléments d’une impossible évolution du communisme à la française renvoient à l’une des dernières grandes crises du PCF, l’exclusion de la direction de la Fédération de Paris, qui, entre 1977 et 1979, a prôné une ouverture du Parti, à qui la direction nationale a reproché de se couper des masses populaires.

La biographie de Marchais vient utilement restituer à travers la vie d’un homme ordinaire l’histoire d’un parti international, cherchant à s’incruster dans le terrain national, mais dont les destinées sont restées intiment liées au Parti-État qui a favorisé sa naissance. Reste à savoir si les brides de nostalgie, qui pointent chez certains anciens communistes, traduisent un espoir déçu ou le regret pour une société elle aussi disparue.