Nicolas Juncker détourne le processus d’élaboration d’un mémorial célébrant la relation franco-algérienne en une joyeuse satire.

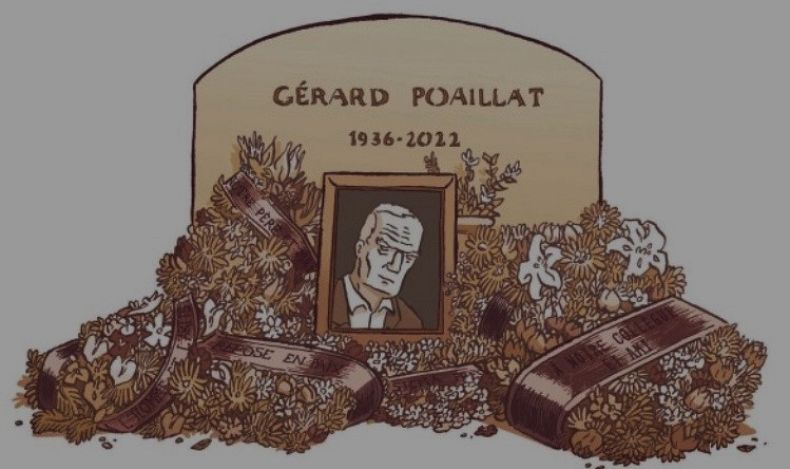

Le « grand photographe » Poaillat est mort. Ayant fait don de ses nombreux clichés à l’État, c’est l’occasion idéale pour Renucci, le maire de Maquerol, d’engager la création du Mémorial de la Réconciliation nationale, sous la férule du ministre de la Culture Pouillaud. L’historienne Delbeille-Violette a été nommée par le conseil scientifique ; la scénographie confiée au fameux Wollaert, l’artiste architecte. Tous se retrouvent au mas Poaillat, à l’invitation de Jacqueline, veuve Poaillat, pour la pose de la première pierre. À partir de là, tout dérape.

Une histoire fictive

Nicolas Juncker poursuit son œuvre d’auteur complet et met à profit sa formation en histoire. Dans Malet (Glénat, 2005), il annonce les bases : un angle original, une documentation conséquente et une mise en image énergique. Après la présentation de ce personnage singulier dans Malet, la maitrise affichée dans le récit croisé à partir de témoignages pour Seules à Berlin (Casterman, 2020, présenté sur Nonfiction) confirmait la montée en gamme. Avec Trous de mémoires, un cap est franchi.

Sur la base d’un legs de clichés photographiques réalisés en Algérie avant 1962, Juncker s’attaque à l’actualité. Le récit est cadencé, les séquences dynamiques sont entrecoupées d’entretiens, sous la forme de cases portraits dans lesquelles chaque personnage renseigne le lecteur. Répartis à différentes étapes du récit, ils ponctuent crescendo cette fiction inspirée du projet de musée de l’Histoire de la France et de l’Algérie à Montpellier, en présentant les points de vue constitutifs de cette mémoire toujours vive.

Une histoire commune

Trous de mémoires s’empare de cette relation unique entre la France et l’Algérie. Juncker propose un subtil catalogue des difficultés envisageables. Sur le fond, quelle mémoire ? Les conflits opposent le maire et l’historienne, l’action politique et la raison scientifique, avec la question de l’engagement et de la neutralité. Sans céder à la mode du « documentaire en bande dessinée » ennuyeux, Juncker soigne la forme. Les relations entre la veuve Poaillat et l’architecte Wollaert – dont la spécialité est le trou – apportent la touche d’absurde, d’humour, que la question scientifique n’autorise pas. Cette réflexion sur la forme trouve un écho dans les échanges entre l’architecte cynique et l’historienne idéaliste, donnant lieu à des répliques cocasses.

Une mémoire commune ?

La création d’un mémorial de la réconciliation nationale pose la question des mémoires, et surtout de leur juxtaposition. De fait, les témoignages présentés, de l’algérianiste au chibani, indiquent toute la gamme des ressentiments, que l’un des personnages résume par une formule simple : « vous n’allez pas exposer côte à côte ». Dans un souci constant de crédibilité, la séquence de clash à l’université Aix-Marseille lors d’un débat entre historiens autour des lois mémorielles de 2005 atteste une réelle connaissance du sujet, et des polémiques endogames.

Le domaine artistique n’échappe pas à cette forme de hiérarchisation. De façon judicieuse, par le biais d’une injonction ministérielle de rapprochement mémoriel, à travers l’exposition commune des clichés de Poaillat et d’anonymes, Juncker pose la sibylline question de la valeur d’une œuvre d’art.

L’ensemble est maitrisé, le récit accompagne la composition graphique dans la présentation du sujet, climax et final garantis. La gamme chromatique délimite les différentes séquences, les tons pastel rappellent le soleil de la côte d’Azur et atténuent les tensions. Le regret habituel avec Juncker, le même depuis Malet : ce trait nippon indissociable du rythme proposé. Trous de mémoires n’en reste pas moins une lecture savoureuse, moderne. Un ouvrage indispensable à poser sur la table lors des futures rencontres entre diplomates.