Dans son journal, Gershom Scholem, grand expert de la mystique juive et de la kabbale auxquelles il consacra toute sa vie, dévoile des pans méconnus de sa jeunesse berlinoise.

En lisant le Journal de Jeunesse de Gershom Scholem (1897-1985), de grandes surprises attendent le lecteur. On découvre qu’on ignorait tout de sa jeunesse, lorsqu’il s’appelait encore Gehard, ces années ardentes durant lesquelles il vécut, pour peu de temps encore, au sein de sa famille très assimilée à la culture allemande, pratiquant un judaïsme bourgeois, héritier de la Wissenschaft des Judentums – la science du judaïsme, le mouvement juif des Lumières (Haskala). L’Émancipation (1871) favorisa, dans le monde juif germanique, la critique radicale des textes saints du judaïsme, dans le but de les extraire de l’exégèse traditionnelle. L’expression « science du judaïsme » était apparue au sein de la deuxième génération des jeunes intellectuels de la Haskala. Leopold Zunz, son éminent fondateur, écrivait dans ses revues Zeitschrift et Monatschrift für die Geschichte und Wissenschaft des Judentums que seule la science du judaïsme avait atteint un niveau reconnu au sein de la culture européenne.

A propos de Sholem et Arendt

On se souvient de sa controverse autour du procès d’Adolf Eichmann entre Scholem et Hannah Arendt et de la lettre acrimonieuse, datée du 20 juillet 1963, que cette dernière lui avait adressée au lendemain du procès du nazi à Jérusalem. Leur querelle avait pour objet le rôle des Judenräte – les « Conseils Juifs » – pendant la Shoah. Scholem, profondément blessé, reprocha à Arendt de les avoir injustement accusés d’une forme de complicité, alors qu’ils avaient été placés par les SS à ces fonctions contre leur volonté, et qu’ils avaient tous été finalement liquidés.

Elle avait reproché à Scholem de la considérer « comme un membre (à savoir le peuple juif), à part entière et rien d’autre ». « Être juive fait partie pour moi des données indubitables de ma vie et je n’ai jamais voulu changer quoi que ce soit à de tels faits. » Elle en vient à ce que Scholem nomme « l’amour du peuple juif », ce dernier l’accusant de ne pas en ressentir pour le peuple juif. Elle lui avait sèchement répondu : « Vous avez tout à fait raison : je n’ai jamais "aimé" de toute ma vie quelque peuple ou quelque collectivité que ce soit – ni le peuple allemand, ni le peuple français, ni le peuple américain, ni la classe ouvrière, ni quoi que ce soit d’autre du même genre. »

Dans Les Origines du totalitarisme, elle écrit : « L’intellectuel juif enthousiaste qui rêvait du paradis sur terre, qui était si sûr d’être affranchi de tous les liens et de tous les préjugés nationaux, était en fait plus éloigné de la réalité politique que ses pères, qui avaient prié pour la venue du Messie et pour le retour du peuple en Palestine . » Arendt s’était liée au mouvement sioniste à cause d’Hitler de 1933 à 1943, puis elle avait rompu définitivement en 1944 dans son texte Réexamen du sionisme.

Scholem avait le caractère aussi trempé que Hannah. Il n’ambitionna nullement de labourer la terre, de faire refleurir le désert, le fusil sur l’épaule. Sa vision du sionisme était, si l’on peut dire, séditieuse. Il espérait tout faire exploser, bien qu’il passât l’essentiel de son temps assis, dans le plus profond silence, à déchiffrer des manuscrits. Ils s’étaient brouillés et battus froid pendant longtemps.

Rappelons cependant que Hannah, si coupante, définitive, pouvait se montrer « sentimentale ». Elle était allée retrouver Heidegger, son renard de la Forêt Noire, le 7 février 1950, puis en 1952, en Allemagne. Lui a-t-elle, en fêtant son anniversaire, rappelé qu’il avait adhéré sans état d’âme au parti nazi en 1934, et avait chassé les Juifs de l’Université de Heidelberg aryanisée ? Ils continuèrent de correspondre. En 1975, la sachant à Marbach, le philosophe lui proposa de « faire un saut » pour lui rendre visite entre le 10 et le 15 juin. Ils se rencontrèrent. Hannah le trouva très changé, très vieux, très sourd.

Un côté Sturm und Drang et d’extase mystique

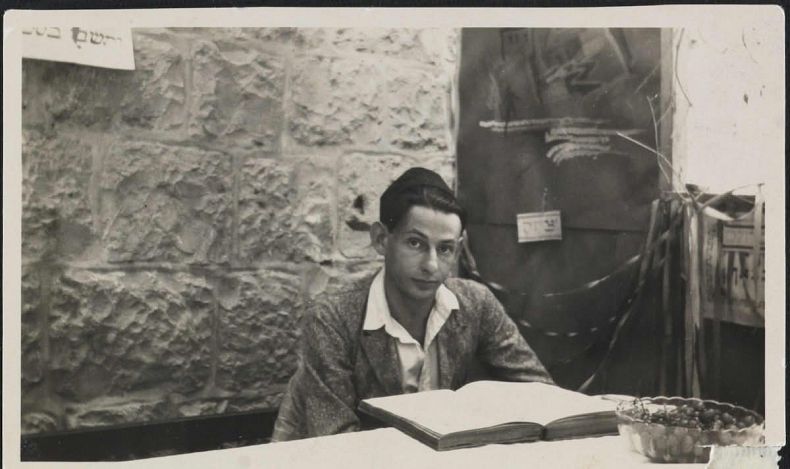

Lorsqu’il commence son journal le 17 février 1913, Scholem vit à Berlin dans sa famille juive très assimilée à la culture allemande. Ils ne vont que rarement à la synagogue, ne prient pas. L’adolescent fréquente une synagogue avec quelques jeunes de son âge. Fiévreux, irascible, prodigieusement vif et cultivé, il hésite entre les mathématiques, la philosophie, l’étude de l’hébreu et du Talmud. Son âme baigne dans un constant Sturm und Drang. Il pense au suicide, au bord des « abîmes et des gouffres ». Puis il vit des moments de pureté extatique.

Il étudie l’hébreu avec une étonnante facilité, bientôt capable de couramment s’exprimer, lire et écrire dans cette langue. Il étudie aussi les mathématiques, la philosophie, les langues anciennes. Il s’insurge violemment contre son père, incarnation de cette Wissenschaft des Judentums, qu’il abhorre. Péremptoire, il stigmatise « la racaille et la maison paternelle ».

Au début de ses travaux, de ses recherches en tous sens, il s’enthousiasme pour Martin Buber, réussit à le rencontrer, rédige un article pour sa revue, puis le rejette en termes abrupts. Le maître est quasiment qualifié de pauvre d’esprit.

Gehard qui décide de se nommer Gershom, rejette avant tout le bourgeois qu’est son père, qu’il affronte jusqu’à ce que ce dernier le mette à la porte. Il s’oppose à la guerre qui commence entre l’Allemagne et la Russie, et bientôt le monde entier. En alléguant de troubles mentaux, il réussit à se faire réformer. Il est vrai qu’il n’est pas un Allemand ordinaire. S’il n’est pas fou, il est certainement dépressif et souvent surexcité. Il s’oppose également à son frère Werner qui professe le socialisme, deviendra député communiste et sera assassiné au camp de Buchenwald en 1940.

Il voyage pour étudier : Munich, Heidelberg, Iéna, Berne. Puis il se lance dans l’étude de la mystique juive, « la part maudite du judaïsme ».

Sioniste anarchiste

Il lit les manifestes de Herzl et de Max Nordau. Il est sioniste, mais ne se considère pas comme un futur laboureur collectiviste. Sa manière ne convient qu’à lui-seul ; il cherche constamment à la définir. Il ne se trouve rien de commun avec ses coreligionnaires, ainsi qu’il l’écrit le 27 janvier 1915 :

« Beaucoup, beaucoup de mes coreligionnaires sionistes sont partis en guerre pour défendre Juda contre l’ours russe et prouver leur valeur. […] Marcher sur les cadavres de nos camarades et frères et d’étrangers contre qui nous n’avons aucun motif de nous battre [...] est-ce là notre voie ? […] Non, ce n'est pas notre voie, car celle-ci passe par les abîmes et les gouffres, par les profondeurs souterraines de notre propre expérience et du destin de notre peuple. Notre voie, c’est celle de la révolution intérieure [...]. »

Scholem, pacifiste, est renvoyé du lycée. Radical, il veut réinventer le judaïsme, vilipende Herzl et son Altneuland, « exécrable idole ». Anarchiste, il attend la révolution, pas la restructuration, il veut détruire les « oripeaux sionistes des boutiquiers rampants » ! « La Révolution ! La Révolution partout ! ». Révolution intérieure et révolution extérieure.

Il tente de maîtriser son chaos intérieur, ses moments de joie et d’extase, de désespoir, de révolte. Il lui arrive par moments de se prendre pour le Messie.

Scholem ne fera pas la révolution. Il quittera l’Allemagne en 1923, s’installera à Jérusalem qu’il ne quittera plus que pour de brefs voyages. Il consacrera sa vie à l’étude, à redécouvrir la mystique juive. En deviendra un maître.

Walter Benjamin, Dora et Scholem : un amour désespéré

La rencontre avec Walter Benjamin est un événement capital de ces années où se mêlent des sentiments complexes dont le jeune homme n’a pas vraiment conscience. Ainsi, il tombe quasiment amoureux, tout à la fois, de Benjamin et de son épouse Dora, « si infiniment belle ! » Mais aussi follement de Dora, seule, à laquelle il finit par avouer ses sentiments et la met en demeure de l’aimer, lui aussi. Elle le remet délicatement mais fermement sur le chemin de la raison. C’est un échec, il n’a pas trouvé « sa place » dans ce qui ne sera pas une triangulation. Alors, il hait soudain Dora de tout son désespoir. Quand son enfant nait, Gehard, jaloux, se sent plus encore rejeté par le couple de Walter et Dora. Il passe par toutes les phases de la passion, du désespoir, voire de la haine. Il jure de ne jamais plus les revoir. Puis il retourne chez eux, leur fait des procès d’intention. Le jeune couple est sensuel, ils s’embrassent se caressent, se disputent, se réconcilient, s’enferment dans leur chambre pour faire l’amour. Scholem, au lieu de partir, reste des heures dans une chambre à écouter leurs ébats, leurs soupirs, pour ensuite les accuser de vulgarité.

Scholem évoquera son amitié avec Benjamin dans sa correspondance. On ne saisit leur tonalité, un peu distante, qu’à la lumière de la passion qui le dévora pour les deux à la fois. Scholem n’évoque pas sa vie sensuelle, ou de manière si allusive, qu’il est probable, qu’au-delà d’amours platoniques et changeantes, il n’a jamais touché le corps d’une femme pendant ses premières années de jeunesse.

Scholem n’encouragea pas Walter à venir s’installer en Palestine. Il lui exposa tous les obstacles qu’il aurait à surmonter dans le Yishouv, avant l’Indépendance. Walter, issu d’une famille fortunée, connaîtrait la précarité, la faim, la gêne. Ces lettres à la fois affectueuses et distantes dissuadèrent-elles Benjamin de quitter l’Europe ? Il n’était de toute façon pas sioniste. Ce qu’il aimait, c’étaient les livres, les jouets, les bibliothèques, les passages parisiens, la Bibliothèque nationale de France où il passait ses après-midis, tandis que le péril montait.

Fin du Journal, départ pour la Palestine et mariage avec Isha

Comme les premiers émigrés juifs allemands, Scholem s’installe dans le quartier chic de Rehavia, à Jérusalem en 1923, avec la jeune Isha qui deviendra sa première épouse. Il interrompt son Journal au moment de quitter l’Europe. Toutes les pages fiévreuses, exaltées, intransigeantes, injustes, passionnées constituent la préparation de sa grande rupture avec l’Allemagne, alors qu’il écrit et pense en allemand. Ayant rompu avec les sionistes allemands et Herzl, il dirige la Bibliothèque universitaire de Jérusalem, qui deviendra la Bibliothèque nationale.

Le 4 février 1915, il avait écrit : « Nous autres juifs ne sommes pas un peuple d’État… Nous ne voulons pas partir en Palestine pour y bâtir un état – ô Philistinisme mesquin ! – et troquer nos anciennes chaînes pour de nouvelles. Nous voulons partir en Palestine par soif de liberté et d’avenir, car l’avenir appartient à l’Orient. »

Sans cesse il s’interrogea. « Qu’est-ce que penser de manière juive ? Comment s’engager sur la bonne voie ? »

En 1925, il est nommé responsable de la section juive et hébraïque de l’Université qui vient d’ouvrir ses portes. Il enseigne la mystique juive et est nommé professeur en 1933. Il dirigera cette chaire jusqu’en 1965. Il devient membre de l’Académie des sciences et des lettres en 1960, en sera élu président en 1968, et le restera jusqu’à sa mort le 21 février 1982 à quatre-vingt-quatre ans.