L’Opéra Bastille accueille du 24 septembre au 4 novembre 2025 une nouvelle production de l’Aida de Giuseppe Verdi, mis en scène par l’artiste iranienne Shirin Neshat.

Si l’on se fiait aux spécialistes, il faudrait presque renoncer à représenter Aida. Depuis quelque temps, une interprétation dominante s’est imposée chez les musicologues connaisseurs de Verdi et, à leur suite, chez les metteurs en scène, les chefs et les chanteurs. L’affaire est entendue : Aida ne serait pas un opéra monumental destiné aux fastes scéniques, aux décors somptueux et aux fanfares éclatantes. Non, ce serait avant tout une œuvre intime.

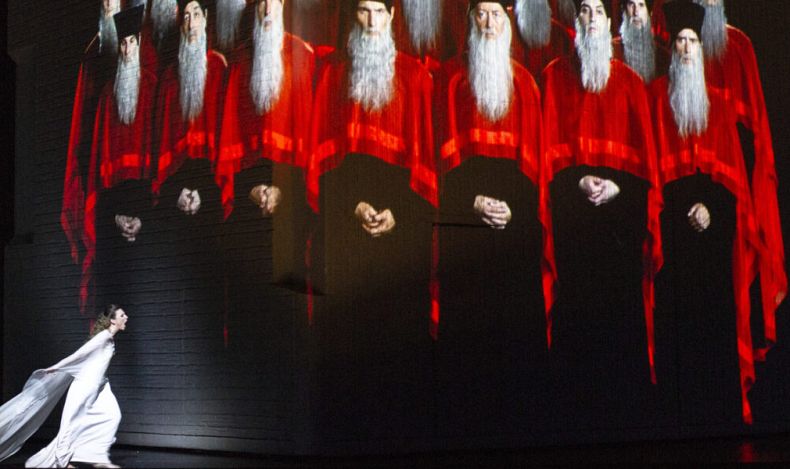

Dans cette nouvelle production à l’Opéra de Paris, Shirin Neshat, plasticienne d’origine iranienne, connue pour ses œuvres mêlant image, mémoire, genre et politique, s’est emparée d’Aida, envisagé non comme une fresque historique poussiéreuse mais comme un miroir du présent. L’artiste est réputée pour ses œuvres visuelles puissantes, engagées, jouant sur les contrastes — entre masculin/féminin, tradition/modernité, pouvoir/insoumission. Dans son Aida, elle revendique une lecture moins tournée vers l’ornement historique ou l’exotisme pharaonique que vers les souffrances silencieuses, les oppressions invisibles, le poids du fanatisme religieux. L’espace scénique — sobre, centré sur un cube blanc monumental — est confronté à une dualité : imposer un cadre quasi abstrait, mais évoquer un univers conflictuel contemporain. Tant les costumes militaires modernes et les prêtres aux turbans noirs qu’une scénographie qui insiste sur l’opposition entre captifs et dominants, entre visible et refoulé, entraînent le spectateur non dans un passé mythique mais dans un présent irréfutable.

Esthétique visuelle et émotionnelle

L’opéra, déjà puissant avec ses dialogues entre amour, loyauté, pouvoir et racisme implicite, se trouve ici en résonance accrue avec les crises contemporaines : Neshat ne masque ni la violence de la guerre, ni la condition des plus faibles, de ceux qui subissent le fanatisme religieux. Clair-obscur et minimalisme du décor (le cube blanc, les surfaces de projection, la lumière précise) invitent le public à focaliser son regard sur les personnages — leurs doutes, leur détresse intérieure — plus que sur un luxe pharaonique trop convenu. Ils introduisent une forme d’intimité dans le monumental. La contribution des vidéos accentue — parfois brutalement — la force de l’interpellation.

Distribution vocale et direction musicale solides

Musicalement, cette Aida tient ses promesses tant dans sa distribution que dans sa direction. La soprano Saioa Hernández incarne Aida avec combativité, sensibilité et puissance. À Radamès, Piotr Beczala apporte la noblesse et la clarté vocale nécessaires, et sa présence aide à équilibrer le grand chœur, les scènes de masse, et les monologues intimes. Amneris, jouée par Ève-Maud Hubeaux, brille dans les graves et sur la scène : sa rivalité, sa jalousie, son ambivalence sont clairement dessinées, ce qui ajoute au drame. Saluons également la direction musicale de Michele Mariotti, pour le soin qu’il apporte aux textures orchestrales et à des épisodes lyriques (trios, duos, grandes scènes chorales) qui ne sont jamais écrasés par le décor ou le visuel.