Clotilde Leguil explore les liens entre amour, désir et pouvoir, et montre comment l’intime éclaire les mécanismes de la domination et les possibilités de désobéissance.

On parle aujourd’hui beaucoup de « déprise » : se déprendre d’une addiction, d’une autorité, d’une violence, retrouver son autonomie, cesser de dépendre d’autrui ou réduire la vulnérabilité que l’on entretient avec telle ou telle attache. Le mot circule dans les discours médicaux, pédagogiques et politiques. Mais que recouvre-t-il exactement ? La déprise, explique Clotilde Leguil, philosophe et membre de l’École de la cause freudienne, est l’expérience par laquelle on diminue en soi l’intensité d’une pression constante. Plus profondément, le terme désigne un processus complexe : il suppose d’abord une prise, donc un geste de capture, souvent violent ; puis une emprise, qui traduit l’impossibilité de désobéir à ce qui survient ; enfin, la conquête d’une déprise, qui ouvre la voie à une désobéissance possible.

L’autrice rappelle que le mot a trouvé, depuis les années 1980, un nouvel écho, notamment pour parler du vieillissement ou de phénomènes psychologiques. Mais c’est dans la sociologie et la philosophie politique qu’il a d’abord été pensé. Les débats sur la puissance des médias et notamment de la télévision en offrent un exemple classique : prise, quand elle capte le regard, transforme ses présentateurs en vedettes et détourne de tout le reste ; déprise, quand psychologues et éducateurs appellent à instaurer des règles d’usage — comme on le fait aujourd’hui encore avec les téléphones portables..

Parler de déprise, c’est donc évoquer un arrachement : sortir d’une fascination, rompre avec un narcissisme collé à des images ou des modèles. Les mouvements comme #MeToo, en dénonçant les violences masculines et la domination des femmes, en donnent une illustration forte : ils nous oblige à repenser ces mécanismes de prises et déprises.

L’amour comme terrain

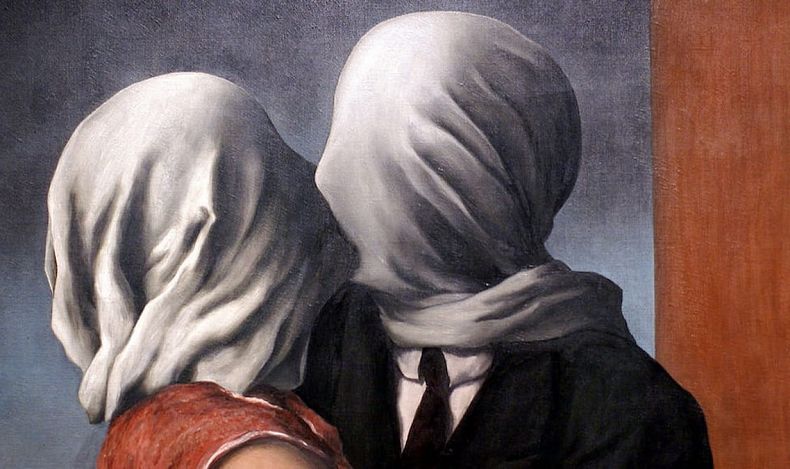

Pour aborder cette notion de déprise, Clotilde Leguil choisit d’interroger les pratiques amoureuses – où la prise se joue aussi bien dans les sentiments suscités par la rencontre que dans la dépendance potentielle à une relation toxique. En ce sens, l’amour est un terrain privilégié pour comprendre comment une prise s’opère et comment une déprise devient nécessaire.

Partir de l’événement amoureux permet d’inscrire la question du consentement dans la temporalité du sujet : la rencontre amoureuse est une prise progressive, tandis que la séparation incarne une déprise qui exige un temps long. Dans les deux cas, les temporalités se télescopent, s’accélèrent ou ralentissent.

La rencontre amoureuse bouleverse en effet le cours d’une existence : elle implique d’accueillir dans sa vie un élément inattendu. Mais la séparation, elle, demande un long travail de désengagement. Dans les deux cas, le temps ne se déroule pas de manière linéaire : il s’accélère, se suspend, ralentit.

Aimer suppose d'accepter une prise, mais aussi de se déprendre d’une organisation antérieure de soi. Et lorsqu’on se libère d’une emprise amoureuse, c’est encore une nouvelle prise qui s’installe, cette fois sur ses propres désirs. Pourquoi se perd-on parfois dans le désir de l’autre ? Pourquoi se noie-t-on aussi dans le sien ? L’illusion d’un consentement toujours libre et éclairé masque souvent une réalité de dépendance ou de soumission.

Violence de l'amour

Les rapports de domination qui marquent encore aujourd’hui les relations amoureuses rappellent que l’histoire de l’amour est loin d’être celle d’une simple passion idéalisée. Derrière la rhétorique des sentiments se dissimule souvent une logique de pouvoir, où le corps des femmes se trouve réduit à un objet d’échange ou de possession, comme si la fiction de l’amour servait à masquer la réalité d’une dépendance.

L’originalité de son livre est d’aller chercher des exemples, pour appuyer son propos, aussi bien dans la littérature (Ernaux, Orwell, Molière, Laclos, Zweig) que dans la philosophie et la psychanalyse (La Boétie, Freud, Lacan). Ces différentes références révèlent que l’amour n’est pas seulement affaire de consentement à l’autre, mais aussi de consentement à soi. Peut-on, en effet, tomber amoureux sans s’interroger sur son propre être ? Aimer, c'est finalement consentir à se reconnaître comme sujet transformé par la relation. Clotilde Leguil s’appuie fréquemment sur Lacan, lequel associait l'amour à la parole. En ce sens, l’événement amoureux est aussi un consentement à un autre usage du langage. Mais que faire lorsque le désir de l’autre écrase le nôtre ?

À travers des analyses nourries, l’ouvrage explore cette tension entre prise et déprise dans les relations intimes. Les ouvrages de Vanessa Springora et de Lola Lafon, centrés sur les liens familiaux, notamment, font l'objet d'un commentaire parfois long mais précis.

Emprise politique

Ces réflexions s’étendent au champ politique. Il s’agit non seulement de penser l’exercice du pouvoir, mais aussi l’efficacité des dispositifs culturels qui façonnent nos existences. Et nul besoin de se tourner vers la Chine ou d’autres régimes lointains : notre monde occidental est lui aussi soumis à « l’emprise glacée des prédateurs » qui déterminent notre quotidien.

Déjà, au XXᵉ siècle, les analyses mêlaient emprise, désir et jouissance, en observant la relation entre médias, foules et pouvoir, dans l’idée qu’une autre politique pouvait aider chacun à se libérer. Aujourd’hui, comme le montre Leguil, ces questions ressurgissent, mais appliquées à l’autorité familiale ou amoureuse, c’est-à-dire une autorité qui ne relève pas de la loi, mais qui s’exerce néanmoins avec force. L’ouvrage présente cette autorité comme une force d’attraction à laquelle on cède et à laquelle il est d’autant plus difficile de désobéir.

Reste une question : si la psychanalyse peut aider un individu à se déprendre d’une emprise, peut-elle aussi agir à l’échelle collective ? C’est la question que soulève en filigrane cet ouvrage.