Le catalogue de l’exposition « Faites vos jeux ! » retrace le rôle central de la musique dans les casinos français depuis le XIXe siècle.

En prélude à l’exposition « Faites vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français du 19e siècle à nos jours » qui se tient au musée de l’Opéra de Vichy jusqu’au 30 novembre 2025, un ouvrage au même titre paru en 2024 aux éditions Actes Sud / Palazzetto Bru Zane avait permis de mettre en valeur l’importance de la musique au sein des établissements de jeux devenus incontournables à partir des années 1820 en France, a fortiori vers la fin du siècle. Le catalogue qui vient d’être édité grâce aux soins de Martin Guerpin (aujourd’hui professeur à Sorbonne Université) et avec l’aide d’une vingtaine de collaborateurs complète l’ouvrage dirigé par ses soins et par Étienne Jardin (directeur de la recherche et des publications du Palazzetto Bru Zane) en offrant un très grand nombre d’illustrations de grande qualité.

L’âge d’or des casinos

L’ouvrage part d’un certain nombre de problématiques autour du rôle de la musique, des espaces qui lui sont dédiés, de ses fonctions, de ses acteurs et des traces qu’elle a laissées au sein des casinos et par-delà dans la mémoire collective. L’ambition est de couvrir l’ensemble des 200 casinos dont l’activité peut s’étendre jusqu’à notre époque dans toutes les régions françaises concernées mais aussi dans l’ancien empire colonial (par la mention d’Alger et de Tunis). La couverture géographique n’exclut pas l’approche chronologique qui, du milieu du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui témoigne des modes musicales qui se succèdent depuis les valses, en passant par le jazz, jusqu’à la musique des DJ.

Localisés sur les littoraux et dans les stations balnéaires mais aussi largement à l’intérieur du territoire national (notamment dans les stations thermales) jusqu’aux frontières du grand Est depuis leur autorisation en 1806, les établissements de jeux offrent simultanément des activités ludiques, une restauration et des spectacles dans cette France du Second Empire puis de la « fin des terroirs » où le train désenclave nombre de régions. L’âge d’or des casinos de 1900 à la fin de l’entre-deux-guerres s’explique en partie par la démocratisation de leur accès. Préalablement réservés aux élites sociales, ils s’ouvrent à une clientèle plus populaire et plus tardivement entrée dans l’ère de la société des loisirs et des vacances. Points d’ancrage du cosmopolitisme d’alors, ces lieux de divertissement finissent par accueillir une clientèle locale.

Dès lors, les casinos occupent une position centrale dans l’urbanisme des villes d’eau. De manière à divertir et à tromper l’ennui, ils présentent des architectures audacieuses, attractives et en lien avec les modes architecturales en vogue. La même diversité prévaut dans les salles d’opéra intégrées aux casinos. Leur taille varie en fonction de l’importance de l’établissement : le Grand Casino de Vichy offre une capacité de 1 000 spectateurs et peut accueillir un orchestre de 80 musiciens tandis que des casinos plus modestes se contentent d’une petite salle des fêtes plus appropriée à la musique de chambre.

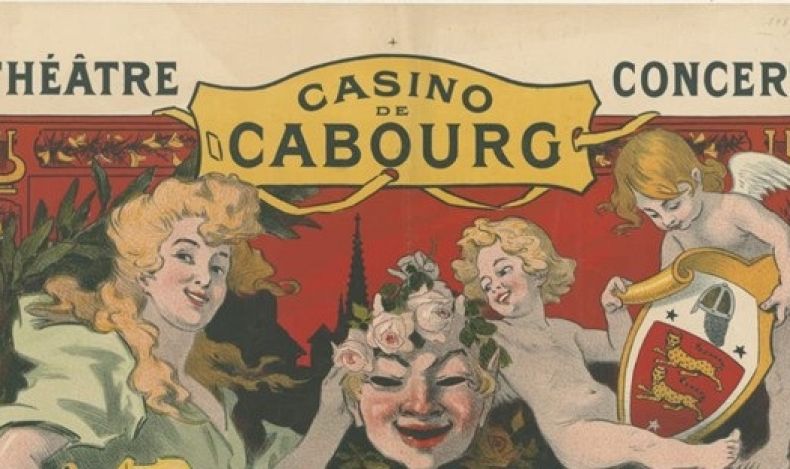

Mais la musique franchit le seuil des salles de concert et se diffuse sur les terrasses, dans les kiosques dont le nombre atteint les 10 000 en 1900. La musique sert à faire danser les clients à l’intérieur comme en extérieur, y compris les enfants ; elle agrémente les promenades et sert la publicité du casino. Les affiches promotionnelles vantent la venue d’une vedette et misent sur la notoriété des musiciens et sur celle des troupes en tournée. Présenter une programmation musicale devient une obligation pour des casinos en forte concurrence. Bien que nécessaire, l’usage de la musique coûte cher et tend à réduire la rentabilité des établissements. Ceux-ci contribuent à partir de 1947 à la décentralisation culturelle et jouent un rôle non négligeable dans la démocratisation de l’accès à la culture d’après-guerre. Les casinos contribuent de ce fait à la multiplication des festivals musicaux à l’exemple du casino d’Aix-en-Provence qui initie le Festival international d’art lyrique à partir de 1948. C’est au sein du casino municipal de Cannes que naît en 1946 le célèbre festival cinématographique.

Les programmations musicales

La musique de cure (Kurmusik selon les Allemands) fait honneur aux ouvertures d’opéras, aux fantaisies sur des airs du même répertoire. Confiée aux directeurs artistiques, la programmation musicale s’avère très conformiste, c’est-à-dire fidèle aux goûts des clients. Ce sont donc des œuvres éprouvées et à succès que l’on peut entendre avec pour défi de les renouveler autant que possible chaque jour afin d’éviter tout sentiment de lassitude parmi les auditeurs-clients. Figurent en bonne place la Cinquième symphonie de Beethoven, les Quatuors de Mozart ou encore la valse de Faust. La scène du casino n’est pas un espace particulièrement ouvert à la création musicale si ce n’est dans le cas du casino de Monte-Carlo qui appartient à la catégorie prestigieuse des grandes scènes internationales. De grands noms peuvent être associés à certaines salles à l’instar d’Isaac Strauss à Vichy sous Napoléon III. Les casinos s’emploient à faire écho aux airs du temps. Cela fait partie de leur stratégie commerciale avide de nouveautés de telle sorte que l’établissement n’apparaisse pas ringard et dépassé par ses concurrents. Les casinos deviennent ainsi les caisses de résonance du jazz dès 1917 mais aussi de la chanson populaire dans les années 1930 (Maurice Chevalier puis Quincy Jones à Vichy). La plupart des casinos de taille moyenne privilégient les opérettes puis des comédies musicales à succès. Ces scènes aident à faire connaître des artistes en herbe tels qu’Eddy Mitchell et Jacques Brel. Cette évolution débouche sur le recours aux disc-jockeys à partir des années 1980.

La tenue des concerts et des spectacles occasionne de lourdes dépenses, ce qui vaut aux intervenants saisonniers et à tous les techniciens d’être très inégalement rémunérés. La venue de célébrités comme Édouard Colonne au Grand Cercle d’Aix-les-Bains réclame un lourd budget sans commune mesure avec les dépenses occasionnées par la faible rémunération des « simples » instrumentistes plus tentés que jamais par un syndicalisme revendicateur.

Le déclin des casinos depuis un demi-siècle les fait davantage entrer dans un passé qui les mythifie et les érige en lieux de mémoire de ce « temps perdu » cher à Marcel Proust. Patrimonialisé, le casino reste associé à la fête et à une sociologie disparue dont le cinéma et la littérature entretiennent la nostalgie. Un puissant imaginaire dresse donc du casino un portrait idéal associé à la villégiature estivale et au cosmopolitisme des classes supérieures insouciantes.

Grâce à cet ouvrage, l’histoire des casinos, du balnéarisme et du thermalisme éclaire l’histoire de la musique, et inversement. C’est toute la réussite de ce catalogue d’exposition que de croiser les champs disciplinaires et d’interroger notre regard et notre oreille.