Revenant sur la production romanesque d’un écrivain populaire mais peu considéré par la critique élitiste, Chloé Thomas interroge et joue malicieusement avec les codes de la littérature de genre.

Menant des recherches sur l’exploration du monde sous-marin (et les projets d’y habiter ), il me semblait intéressant de lire le roman Un animal doué de raison, une histoire de dauphins entre SF et politique-fiction publiée par Robert Merle en 1967. Car même s’il est admis de lire de la littérature facile pendant les grandes vacances, le travail de chercheur conduit aussi à analyser des récits parfois romancés comme ceux des pionniers de la plongée. C’est dans cet état d’esprit, qu’on peut s’arrêter sur le petit livre que Chloé Thomas vient de consacrer à l’auteur du roman précédemment cité. Une lecture à retenir pour mieux connaître le romancier , mais surtout pour alimenter un questionnement sur une démarche littéraire populaire, bien que décalée par rapport aux canons académiques. Le sous-titre de l’essai, « roman », ainsi que sa quatrième de couverture mettant en parallèle deux sujets : « Robert » et « Chloé », ne peuvent qu’intriguer et convaincre que ce livre accompagnera idéalement la lecture du roman de Merle .

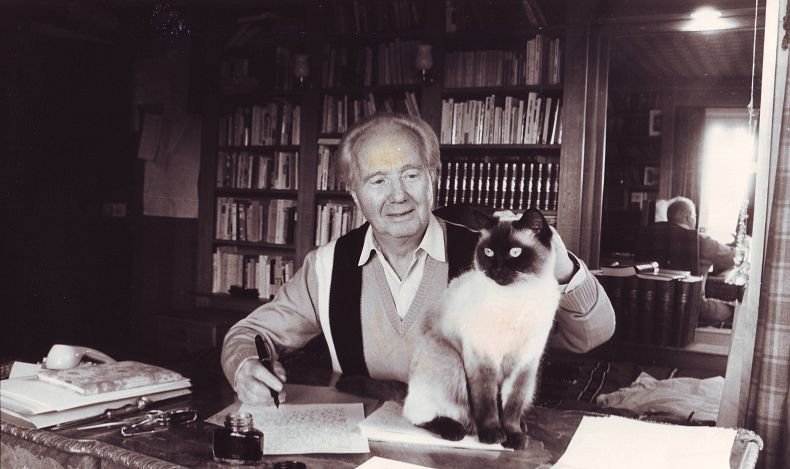

Le livre que Chloé Thomas, américaniste, universitaire, traductrice et romancière, a consacré à Robert Merle (1908-2004), un écrivain à succès et professeur d’anglais ayant achevé sa carrière à l’université de Nanterre, commence par la fin : une notice qui fait le court inventaire de l’œuvre de Merle lors de sa disparition à 95 ans en 2004, tandis que l’autrice-narratrice qui alors n’a que 18 ans, a écrit « un roman gothique-sans-le-savoir » et déclare « j’aime pas lire » ! Le ton est ainsi donné. Néanmoins, la suite se veut plus sérieuse en revenant aux débuts de la carrière de l’auteur, en 1949, avec le roman Week-end à Zuydecoote, favorablement reçu par le critique littéraire du quotidien Le Monde peu avant qu’il ne décroche le prix Goncourt. « Celui-là sait écrire », prédit l’académicien du journal. L’essayiste poursuit en s’intéressant aux différents hommages rendus à Robert Merle lors de sa disparition, notant qu’il a été salué comme « le plus grand romancier de littérature populaire en France » (Le Monde en 2004), autant dire « que ce n’est pas tout à fait un grand écrivain » . Se méfiant dès ses débuts de la (grande) « littérature » et des effets de style , l’écrivain finira donc par être relégué à un genre « mineur », auquel l’universitaire n’aurait sans doute jamais dû s’intéresser, sinon par nostalgie ou en renouant avec ses souvenirs d’enfance.

Une œuvre à prendre au sérieux

Pour aborder sérieusement l’œuvre de Merle, Chloé Thomas se penche sur trois « excuse[s] de minorité ». La première implique le lecteur qui, comme Sartre l’écrit dans Les Mots, peut parfois préférer la lecture d’un bon polar de la Série Noire à la prose du philosophe Wittgenstein :

« C’est l’excuse du plaisir. C’est, si on la tire à l’extrême, l’excuse de la bêtise : ce droit que l’on s’accorde, surtout quand on s’estime intelligent, de s’abstraire pour un temps des choses intelligentes . »

Évidemment, tous les lecteurs de romans mineurs ne sont pas capables de cette fine distinction, explique Chloé Thomas. Cette dernière s’intéresse aussi à deux autres excuses de minorité. Celle qu’exprime volontiers l’auteur lorsqu’il se défend d’écrire surtout pour « les gens, gens majeurs et gens mineurs » en privilégiant, de fait, les « histoires pour la seule joie de les raconter » . Quant à la dernière excuse, elle implique la critique, celle qui prend « le parti d’écrire sur l’auteur marginal ou méconnu », en lui cherchant de « nouvelles qualités » . Selon l’essayiste, « Merle se prête assez bien à [ce type de] critique défensive », moins pour avoir croisé Sartre ou pour s’être construit une belle carrière universitaire que pour avoir analysé « les ressorts du ‘’mal banal’’ » avant Arendt , pour avoir prédit l’élection de Ronald Reagan, et peut-être même pour avoir décrit le « capital culturel » indépendamment des travaux de Bourdieu .

Si l’on abandonne la première excuse aux lecteurs (parfois devenus commentateurs), qu’ils soient passionnés, transclasses ou savants, les deux suivantes permettent de mieux saisir la spécificité de Merle. Visant à raconter une histoire sans fioritures stylistiques, cet auteur détaille dans ses romans des éléments de réalité historique, politique ou scientifique – au point de percevoir ou de prédire des phénomènes sociaux mieux que ne le font les spécialistes reconnus –, qu’il combine habillement à des intrigues purement fictionnelles. Si sa littérature n’invente pas un nouveau langage poétique cher aux théoriciens de la littérarité, elle interroge l’art de « romancer » :

« Et l'on comprend ce que ‘’romancer’’ veut dire : non seulement s'éloigner de la vérité vraie (pour mieux y revenir) et des limites de l'expérience vécue, mais, ce matériau retravaillé, l'organiser, le théâtraliser ; le raconter, en acceptant qu'il y a là une part de technique : un artifice. Ce n'est plus, cette fois, l'artifice du style qu'il fallait élaguer, mais l'art du roman comme système de fiction . »

D’ailleurs, Merle se joue des frontières et parfois des classements de ses projets de publications. Exemplaire à ce titre, « Un animal doué de raison fut d’abord proposé à Gallimard comme un ‘’document’’ plutôt qu’un ‘’roman’’ et fit l’objet d’un contrat à ce titre », rappelle Chloé Thomas . Une définition qui a été au cœur de conflits financiers entre l’auteur et son éditeur. Finalement estampillé comme « roman », le livre ruse néanmoins avec les classifications. Si dans sa préface, Merle admet que son « livre n’est pas une thèse, mais un roman », cela n’empêche pas le romancier d’insister sur l’exactitude quasi scientifique des faits qui y sont rapportés. Il se recommande ainsi de la « sage et amicale direction de deux éminents cétologues français », nommés dans ce texte, pour attester que « les données elles-mêmes sont vraies – jusqu’au seuil qui sépare le documentaire de la fiction ».

Couverture du roman de R. Merle, Un animal doué de raison, 1967.

Dans le même esprit, l’auteur ne rattache pas son récit à la populaire science-fiction, en vogue dans les années 1960, y préférant « la politique-fiction ». On en revient ainsi à la minoration littéraire lorsque le classement des écrits de Merle les range au rayon « roman dit ‘’de genre’’ [dans] les bibliothèques, les bibliographies, les colloques universitaires ». Assignation à laquelle le romancier fait tout pour échapper. S’il n’y parvient pas en trafiquant les codes du genre pour accéder au statut de grand auteur (à l’instar d’un Flaubert), Chloé Thomas montre qu’il innove cependant en précédant ou en inventant de nouveaux genres : « En d’autres termes, se plaçant toujours avant le genre, Merle démontre non sa minorité, mais son inventivité littéraire . »

Des romans moins faciles qu’il n’y paraît

Bien entendu, tout ce jeu et ce déploiement de créativité laissent des traces dans l’écriture des drôles de romans écrits par Merle. Elle-même traductrice et enseignant l’anglais à l’université, Chloé Thomas s’arrête bien évidemment sur les jeux de langages et sur les traductions du professeur Merle. Situant l’action de plusieurs romans aux États-Unis, l’écrivain y parsème des expressions anglo-américaines qu’il n’hésite pas à commenter ou à réfuter, souvent en note de bas de page . Généralement utilisées dans des textes documentaires ou académiques, ou « dans les monographies historiques ou dans les essais littéraires » précise Chloé Thomas , ces notes sont présentes dans Un animal…, où « souvent, elles servent à préciser les données réelles sur lesquelles la spéculation se fonde ». Mais la critique observe qu’il « y a aussi d’autres notes, qui jettent le trouble sur les autres », en étant toujours « au service de la vérité » qu’il faut entendre, plutôt, comme une « protestation de véracité dans un roman ». Afin de brouiller les genres et de troubler les lecteurs, le romancier hybride son récit en y incorporant également des pseudo-documents prenant la forme de compte-rendu d’observations éthologiques ou d’intrigants relevés d’écoutes menées par les énigmatiques services gouvernementaux espionnant les recherches du professeur Sevilla.

Ainsi en va-t-il du brillant essai que Chloé Thomas a consacré à Robert Merle, un romancier dont le succès populaire ne résiste pas à la critique savante. Bien au contraire, l’universitaire démontre qu’il est possible d’analyser les dimensions documentaires et poétiques qui y sont entremêlées dans un jeu sémiotique bien plus complexe qu’il n’y paraît à la première lecture. Mais le plaisir de la lecture de ces analyses littéraires ne se résume pas à cela. Il tient aussi à l’entremêlement des thèses de la chercheuse au récit plus personnel que délivre avec humour et délicatesse Chloé, nommons là ainsi. En effet, la très sérieuse publication des presses universitaires de Nanterre contient de drôles de chapitres et, plus discrètement, d’étranges remarques – insidieusement glissées entre deux parenthèses ou en notes de bas de page – qui s’écartent un peu de Robert pour nous rapprocher de Chloé. Sans détailler toutes ces incises personnelles, rappelons la quatrième de couverture déjà citée, la notice qui ouvre le livre, une « Correspondance imaginaire » avec le romancier , « Un entretien posthume avec M. Robert Merle », ainsi qu’une hilarante « Chronologie (bis) », toute personnelle .

Au fil des pages, le lecteur découvre la romancière, l’auteure de cet essai, se souvenant de l’enfant qui a lu Merle il y a longtemps et qui s’est peut-être identifiée à la simiesque « Chloé » du Propre de l’homme, une autre fiction animalière du héros de ce drôle d’essai-roman. Pour le plus grand plaisir et l’amusement du lecteur, Chloé Thomas joue ainsi avec sa propre biographie qui lui permet de mener ses recherches différemment , mais aussi d’illustrer ou de redoubler les procédés littéraires qu’elle décrypte en suivant patiemment son cher modèle.