Peu connu en France, Vilém Flusser interroge la crise des sciences et la place des arts. Ce recueil met en lumière sa pensée du dialogue et une nouvelle vision de la recherche-création.

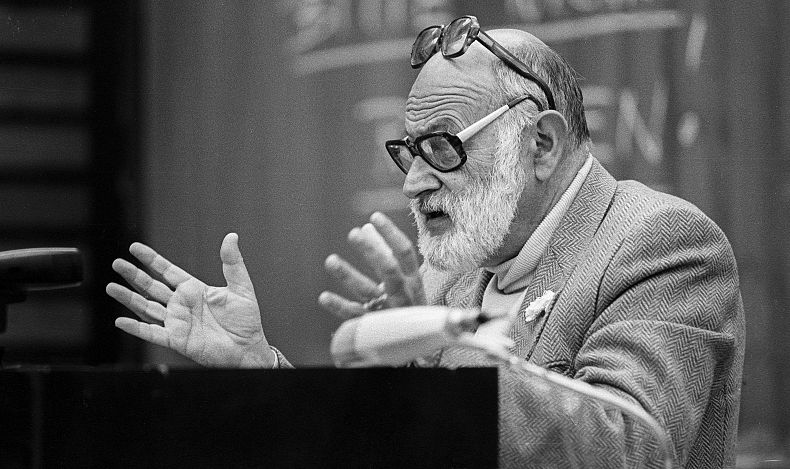

L’ouvrage intitulé Arts, sciences, technologies rassemble pour la première fois en français une série d’articles de Vilém Flusser (1920‑1991), penseur encore trop peu connu en France mais qui mériterait de l’être. Attentif aussi bien aux sciences qu’aux arts et aux technologies, ce philosophe se confronte, dans les dix texte rassemblés ici et écrits entre 1975 et 1984, aux défis de ce qu’on appelle aujourd’hui la « recherche-création » et aux interférences potentielles entre arts et sciences.

Vilém Flusser, pragois de naissance, élevé dans une famille juive germanophone, échappe aux nazis en 1939. Il s’installe au Brésil, enseignant, écrivant et publiant de nombreux articles. Ses travaux portent d’abord sur l’existentialisme, la phénoménologie et la pensée de Martin Heidegger, puis se déplacent vers les questions de communication et aboutissent, par ce biais, aux interactions entre arts et sciences. De retour en Europe en 1972, il vit au nord de l’Italie avant de s’installer en Provence en 1975.

Points de départ philosophiques

L’ensemble des textes réunis dans ce volume prend appui sur un constat radical. Notre existence se déroule, selon Flusser, dans un monde « administré » où l’existence n’a pas de véritable signification. Les disciplines et les activités se tiennent à distance de la vie humaine, prisonnières d’oppositions figées entre vérité et fiction – opposition qui renvoie, en arrière-plan, à la séparation platonicienne entre intelligible et sensible. Ce diagnostic n’épargne aucun domaine : les dialogues familiaux et amicaux ne sont plus que caricatures, jeux irresponsables et stériles ; les dialogues dans les laboratoires ou dans les expositions d’art apparaissent mesquins, soumis à des codes hermétiques ; quant au dialogue politique, il est inexistant, devenu secret, donc antipolitique. Tout cela est, selon lui, « catastrophique ».

Mais c’est précisément dans cette situation que Flusser voit la nécessité et la possibilité d’un renouvellement. Le dialogue artistique et scientifique, loin d’être condamné à la stérilité, pourrait devenir « responsable et créatif ». Sa critique ne vise pas la technique en elle-même, comme le faisaient certains de ses contemporains héritiers de la pensée de Heidegger, mais bien les usages sociaux et institutionnels qui en rigidifient le potentiel. D’ailleurs, « notre volonté de dialoguer est toujours vivante » ; encore faut-il l’amplifier. Car le véritable dialogue a de nombreux mérites : en plus de permettre d’échanger des informations, il suppose leur compréhension et leur partage, et donc une reconnaissance mutuelle. C’est en ce sens qu’il possède une dimension créative : à la fois polémos et éros, il devient « animation ».

La crise des sciences et le rôle des arts

Ce constat ouvre directement sur la critique que Flusser adresse aux sciences contemporaines : du point de vue épistémologique, les sciences de son temps – y compris les sciences « humaines », parmi lesquelles il pointe la sociologie – sont tombées d’après lui dans une « objectivité » qui leur nuit, parce qu’elles deviennent mécaniques. Cette « crise des sciences », telle qu’il l’appelle, requiert l’intervention de l’esprit contestataire des arts, permettant de « désenliser » la mentalité scientifique académique arrogante et dangereuse.

Pour autant, Flusser se méfie à la fois de ceux qui prétendent transformer la science par le seul recours à l’imagination artistique, sans véritable connaissance des sciences elles-mêmes et de ceux qui cherchent à rénover l’art en y greffant des éléments pseudo-scientifiques — tout juste bons à produire des effets « physiques » ludiques destinés au public. Ces deux démarches, également inconsistantes, manquent leur cible. C’est face à ce double danger que l’ouvrage articule sa réflexion : penser de véritables interférences entre arts et sciences, plutôt que des hybridations superficielles.

La question qui s’ensuit est dès lors celle-ci : comment mobiliser les arts, non pas pour eux-mêmes, mais pour la dynamique qu’ils insufflent à nos savoirs et à nos activités ? Flusser propose une nouvelle méthodologie, qu’il tire de son analyse du dialogue : elle consiste à inventer des liens vivants capables de rompre avec les discours clos sur eux-mêmes. Dans cette perspective, les sciences humaines et les arts deviennent deux interlocuteurs complémentaires, susceptibles d’atteindre une connaissance intersubjective. À l’objectivité auto-proclamée et enfermée des sciences, Flusser oppose ainsi un dialogue destiné « à la connaissance de la réalité concrète et (au) changement de cette réalité ».

Les sciences se trouvant désormais engagées dans la réalité et l’intersubjectivité étant entretenue par les arts, de nouveaux processus sociaux verraient le jour, permettant de dénouer les situations figées qui dominent pour l’heure la recherche et la création. Dans ce mouvement, la science devient une forme d’art, et l’art révèle sa capacité de connaissance. Autrement dit, nous serons conduits à abandonner la distinction entre recherche et création, entre découverte et invention, entre « vérité » et « fiction » — dualités que nous employons encore aujourd’hui pour parler distinctement de la science et de l’art. Cette nouvelle épistémologie, telle que la dessine Flusser, est à la recherche d’une « vraie » connaissance, capable d’assumer le « point de vue de l’être-humain-dans-le-monde entier », selon sa formule.

Arts, sciences et participation du public

Le rapport entre arts et sciences devient, chez Flusser, absolument primordial. Le titre même de ce volume d’articles en témoigne : il ne s’agit plus de parler de scientisme à propos des sciences, ni de simple divertissement à propos des arts, mais bien d’apprendre à vivre « avec le trouble » — selon l’expression de Donna Haraway, reprise par Yves Citton et Marc Lenot pour présenter Flusser. Cette transformation de notre conscience du monde passe par une crise inévitable, mais une crise salutaire, au profit d’une humanité délivrée des académismes du côté des sciences et des cercles mondains du côté des arts.

Ce rapport nouveau entre arts et sciences doit d’abord permettre de se débarrasser de deux obstacles majeurs. Le premier est la division moderne entre les sciences dites « dures » et les sciences « humaines » ou « valoratives » : Flusser insiste sur le fait que toutes les sciences, quelles qu’elles soient, engagent des responsabilités éthiques et esthétiques, et ne sauraient se prétendre dénuées de toute valeur. Le second obstacle est la négligence persistante envers les arts, relégués du côté de la simple fiction alors qu’ils sont eux aussi des sources de connaissance. La séparation entre les deux domaines n’est donc plus tenable : les artistes doivent s’initier aux sciences, et les scientifiques s’ouvrir aux arts. Flusser, qui réfléchit à ces questions à une période marquée par l’essor des images synthétisées, perçoit très clairement les mutations qui sont alors en cours.

Enfin, dans ces considérations, la question du « public » occupe une place centrale. Pour Flusser, nous avons tendance à appeler ainsi un ensemble anonyme, réduit au rôle de simple suiveur, jamais inventeur. Or, il est possible et nécessaire d’intervenir sur ce plan. S’inspirant de l’« art sociologique », et notamment des travaux de Fred Forest, Flusser propose de vaincre cet anonymat du public. Les « récepteurs » des productions scientifiques et artistiques doivent apprendre à assumer leur condition d’humains et ne plus se comporter en consommateurs passifs. Ce que nous appellerions aujourd’hui « participation » suppose certes une attitude nouvelle du point de vue du public, mais elle implique surtout que nous ne pouvons plus nous contenter de regarder passivement le monde qui nous entoure.

En ce sens, l’apport de l’art sociologique est décisif : il nous intime de nous « animer », de mettre en question notre propre passivité, tandis que les sciences et les arts, désormais révisés dans leur rapport au savoir et à la création, nous offrent les moyens de nous désaliéner. L’objectif est clair : assumer pleinement notre rôle d’acteurs, et même de contestataires, face à une mentalité périmée, arrogante et dangereuse. Flusser annonce ainsi l’avènement d’une véritable mutation culturelle, dont il se fait ici l’un des interprètes et des héros.