Le catalogue de l’exposition « Musique et République » permet de rendre accessible le renouvellement des recherches sur le sujet.

Publié à l’occasion de l’exposition éponyme aux Archives nationales de Paris (du 26 mars au 14 juillet 2025), le catalogue Musique et République est une œuvre collective plutôt ambitieuse, où se signalent tout particulièrement les contributions de Marie Ranquet (conservatrice aux Archives nationales), de Sophie Lévy (professeure au CNSMDP) et de Christophe Barret (journaliste et historien). Ce volume de 272 pages richement illustré, publié par la maison d’édition belge Snoeck, s'inscrit dans la lignée encore assez peu fournie des grands projets mêlant histoire culturelle, musicologie et mémoire politique. Il répare (sans en être à l’initiative) l’absence d’une place pour la musique dans l’historiographie déjà ancienne de la Révolution et de l’histoire républicaine telle qu’elle fut produite notamment par Mona Ozouf et François Furet (La Fête révolutionnaire 1789-1799, Gallimard, 1976 ; Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, 1992).

Rassemblant une dizaine de contributeurs – parmi lesquels des musicologues et conservateurs tels Myriam Chimènes (CNRS), Rémy Campos (CNSMDP), Mathias Auclair (BnF), ou encore Charles-Éloi Vial (BnF) – l’ouvrage entend explorer la relation entre musique et République en France de 1789 à 1939, c’est-à-dire du commencement de la Révolution jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et cette relation est aussi politique qu’émotive, aussi civique que populaire : la République, pour se construire, a chanté, déclamé, orchestré sa propre légende en vue de sa légitimation, de sa défense et de son enracinement.

Le catalogue s’organise en quatre grands chapitres chronologiques et thématiques. Loin de se contenter d’un commentaire esthétique des objets exposés (un QR code donne accès aux extraits musicaux liés à l’exposition), chaque partie explore les usages sociaux, politiques et idéologiques de la musique, dans une démarche scientifique et documentaire rigoureuse.

1789–1815 : naissance d’une République sonore

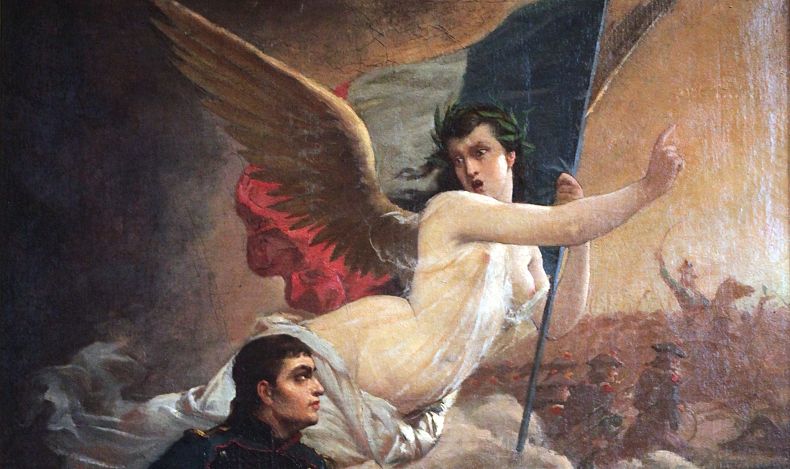

Les auteurs s’attardent sur le rôle fondateur de la musique dans la Révolution française. L’iconographie révolutionnaire est revisitée à travers les prévisibles partitions patriotiques comme La Marseillaise, Le Chant du Départ ou les hymnes civiques moins fameux commandés pour les fêtes de la Fédération. Charles-Éloi Vial, spécialiste de la période impériale, explore le glissement progressif d’un répertoire spontané vers une musique d’État, militarisée, codifiée – au service de l’unité nationale, obsession qui perdure par-delà la période et que l’on retrouve sous la IIIe République.

1830–1871 : musique et engagement citoyen

Le deuxième chapitre explore la floraison de chansons populaires sous la Monarchie de Juillet et la Seconde République. On redécouvre Pierre-Jean de Béranger, « le chansonnier des libertés », mais aussi les répertoires ouvriers, socialistes, parfois clandestins. En spécialiste de l’institution parisienne, Rémy Campos examine le rôle du Conservatoire de Paris comme lieu de tensions entre centralisation républicaine et foisonnement culturel. Ce moment de l’histoire républicaine est donné à voir au travers d’une musique engagée, vibrante, où l’artiste n’est pas seulement créateur, mais citoyen – voire militant.

Troisième République : vers une institutionnalisation musicale

La Troisième République, on s’en doute, occupe une place centrale dans l’ouvrage compte tenu du fait qu’elle reste le terrain qui offre le plus de prises historiographiques à cette interaction musique-histoire. Myriam Chimènes et Sophie Lévy y analysent la construction d’une politique musicale républicaine : subvention des conservatoires municipaux, diffusion du répertoire classique dans les villes de province, création de fanfares scolaires, etc. La musique devient un outil de laïcisation, d’acculturation et de moralisation au service d’un régime qui tente et réussit son enracinement culturel et socio-politique.

1936–1939 : le Front populaire ou la fête pour tous

Le dernier chapitre se penche sur la période du Front populaire où bals, chorales ouvrières, radios publiques composent une véritable « récréation républicaine ». Adrián Almoguera y explore comment la musique devient un bien commun, avec une politique de démocratisation culturelle portée par le sous-secrétaire d’État Léo Lagrange en charge des sports et des loisirs au temps de cette éphémère coalition politique de gauche.

La réussite de cet ouvrage provient sans doute de l’excellente connaissance des sources archivistiques attendue des conservateurs et des historiens-musicologues auxquels ils permettent l’accès au quotidien. Cela conduit l’équipe à ne pas renoncer à l’érudition, à proposer un corpus documentaire partiellement renouvelé. Une très grande part du récit analytique se fonde sur les ouvrages les plus remarquables de la recherche française et étrangère, comme la somme de Pascal Ory, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire (Plon, 1994), sa thèse d’Etat. La qualité des reproductions (sur des formats suffisamment grands), la diversité des objets reproduits mais aussi leur originalité, voire leur caractère inédit, apportent une valeur supplémentaire à l’ouvrage dont la lecture est rendue facile et très agréable.

Ce catalogue confirme le renouvellement historiographique notamment souligné en 2015 lors du colloque Musiques en démocratie tenu à la Philharmonie de Paris. En croisant archives institutionnelles, récits biographiques, correspondances et mémoire populaire, il montre que la République n’a pas seulement parlé ou voté – elle a chanté. Musique et République réussit magnifiquement à conjuguer l’histoire politique avec celle de la musique pour ne former qu’un seul récit où les champs disciplinaires s’effacent en se conjuguant. De la fin de l’Ancien Régime aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, l’ouvrage montre que la musique n’est pas seulement un art d’agrément : elle est une langue civique, un outil de mobilisation, un espace de débat — voire un champ de bataille idéologique, comme le prétend si bien la musicologue américaine Jann Pasler .

L’un des grands mérites de Musique et République est de proposer, au fond, une synthèse des monographies de musicologues et d’historiens spécialistes d’une époque, dont le rassemblement des signatures contribue brillamment et avec sens à rendre accessibles les progrès d’une recherche soucieuse de s’adresser enfin au grand public. Que ce soit à l’hôtel de Soubise ou dans le livre, le pari est incontestablement réussi.