S'appuyant sur la pensée du philosophe Jacques Rancière, Anders Fjeld explore les pratiques d'expérimentation politique qui surgissent dans les brèches de l'ordre social établi.

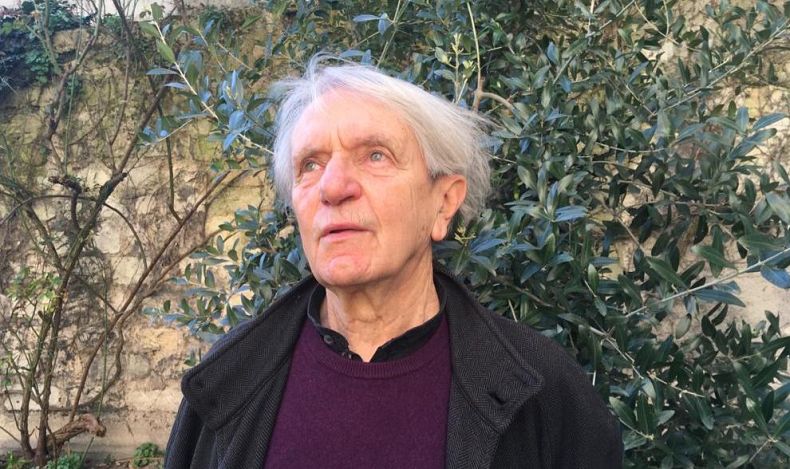

Anders Fjeld, docteur en philosophie et enseignant à la Kulturakademiet d’Oslo, n’en est pas à sa première exploration de la pensée de Jacques Rancière. Ayant consacré au philosophe un premier ouvrage, intitulé Jacques Rancière. Pratiquer l’égalité (Michalon, 2018), il poursuit ses réflexions dans un second, paru aux Presses du réel et intitulé Pratiques d’expérimentation. Cartographier les possibles avec Jacques Rancière. Au-delà du commentaire et du travail d’interprétation des textes de Rancière, l’auteur se saisit de cette œuvre comme d’un levier pour ouvrir de nouvelles perspectives sur nos espaces sociaux et nos conditions de vie.

Son projet est clair : analyser l’œuvre de Rancière, encore inachevée, comme une matrice d’agencement du commun. Ce commun n’est pas envisagé uniquement à partir de ses formes institutionnelles (État, nation, partis politiques...), mais comme une ouverture toujours potentielle, surgissant de besoins confus et d’explorations capables d’interrompre l’ordre établi des affaires publiques.

Le livre s'organise autour de deux axes majeurs. D’une part, il met en lumière la puissance critique de Rancière en confrontation avec deux philosophes contemporains, à savoir Jean-François Lyotard et François Jullien. D’autre part, il introduit la notion clé d’« impuissance constitutive », pour penser les expérimentations politiques possibles.

Expérimentation

La notion centrale mobilisée par Fjeld est celle d’expérimentation. Cette dernière traverse, selon lui, l’ensemble des aspirations politiques, théoriques, sociales ou esthétiques auxquelles Rancière fait allusion dans son œuvre. L’expérimentation désigne en effet toutes les situations dans lesquelles un individu ouvre une faille dans l’ordre social en mettant en œuvre des pratiques contestataires inventives et tâtonnantes.

L’analyse de cette notion implique de se défaire de certaines lectures réductrices de l’œuvre de Rancière qui l’enferment dans des oppositions binaires schématiques — égalité/inégalité, police/politique, maître ignorant/maître savant, domination/émancipation, etc. Dans ces dualismes, les nœuds conflictuels disparaissent finalement au profit de grands blocs unifiés et rigides, placés en opposition frontale. Ainsi, ces lectures erronées réduisent le jeu conceptuel de Rancière à une simple contradiction. Et cela est notamment problématique du point de vue des conséquences pratiques et des formes de la contestation : il s’agirait ou bien de s’opposer indéfiniment à l’autre, ou bien d’en faire abstraction pour survivre au quotidien.

La piste de l’expérimentation explorée par Fjeld permet de surmonter ces dualismes. Selon lui, nul ne se heurte jamais à ce jeu binaire dans son existence sociale et politique. En revanche, chacun rencontre des moments « d’impuissance constitutive », c’est-à-dire des moments où l’évidence quotidienne de l’ordre social disparaît et où il devient nécessaire d’inventer et de reconstruire autre chose — en un mot, d’expérimenter.

Les exemples de Claudette Colvin et de Rosa Parks, refusant de céder leur place à une personne blanche dans le bus et accélérant ce faisant la lutte pour les droits civiques aux État-Unis, illustrent cette idée : leur geste marque une rupture, reconfigure l’ordre et les places (tant sociales que physiques).

Égalité

Poursuivant sa discussion contre les lectures réductrices de la pensée de Rancière, Fjeld s’empare de la notion d’égalité, si centrale chez le philosophe et déjà au cœur du premier ouvrage qu’il lui a consacré, pour l’extraire de son opposition binaire à celle d’inégalité. Il serait en effet trop schématique de présenter l’égalité comme un but à atteindre au terme du chemin tout tracé de l’émancipation, par opposition stricte à l’inégalité qui serait purement aliénante.

Fjeld rappelle que, chez Rancière, l’égalité doit être conçue comme une présupposition radicale, à mettre en œuvre ici et maintenant, et non une fin lointaine. C’est l’exemple du « maître ignorant » Joseph Jacotot, exilé de France à Louvain, ayant faire lire à ses étudiants le Télémaque de Fénelon alors qu’il ne connaissait pas leur langue. Il s’agit ainsi de parier sur la capacité de n’importe qui à penser, agir, créer, sans avoir à attendre une transformation progressive des institutions. Ce pari dégage un horizon du possible et fonde les pratiques d’expérimentation.

L’auteur montre que, dans cette perspective, toute pratique sociale, même policière ou administrative, est en réalité une expérimentation du monde, dans la mesure où elle redistribue les coordonnées du possible et de l’impossible. L’expérimentation correspond donc à un enchevêtrement de pratiques qui constituent (parfois de manière concurrentes) le champ social, ou ce que Rancière appelle « la topographie d’un théâtre d’opérations ».

Interruption

L’auteur montre enfin que l’expérimentation est indissociable d’autres notions telles que l’interruption, la subjectivation, mais aussi le couple identité-désidentification. L’interruption, notamment, permet de comprendre qu’une pratique d’expérimentation ne revient pas seulement à se positionner, à occuper une place dans le champ social, mais consiste à faire émerger de nouvelles lignes de conflit suscitées par les « impuissances constitutives ». Elle met en lumière un aspect de la réalité sociale, qui contrairement à la perception hégémonique qui tend à la présenter comme une surface lisse et sans aspérité, se révèle traversée par des lignes d’inachèvement, striée et fragmentée.

Ce sont ces fractures à première vue invisibles qui ouvrent la voie à une interruption, à une contestation et donc — dans le vocabulaire de Rancière — à une pratique véritablement politique, qui invente des agencements inédits et de nouvelles coordonnées. Et l’auteur montre bien en quoi cela implique un processus de désidentification de soi et de projection vers de nouveaux horizons d’attente.

En somme, l'ouvrage d'Anders Fjeld propose une lecture audacieuse, exigeante et vivifiante de la pensée politique de Rancière, au-delà des lectures trop réductrices de son œuvre.