Comment représenter l’humain après Auschwitz ? Paul Bernard-Nouraud explore les formes bouleversées de l’art contemporain face à la mémoire, à la trace et à la ruine.

Avec Configurations, troisième et dernier tome d’Une histoire de l’art d’après Auschwitz, Paul Bernard-Nouraud conclut une entreprise d’une ampleur et d’une ambition remarquables. Après Figures disparates et Figures disparues, ce volume vient clore une réflexion engagée sur les devenirs de la figuration dans l’art contemporain à la lumière du traumatisme historique d’Auschwitz.

Ce dernier volume s’attache avec beaucoup de tact à penser la manière dont les artistes, avec leur conscience de l’après-guerre, ont représenté (ou non) la figure humaine, c’est-à-dire le corps humain mais aussi et surtout son visage. Cette interrogation, déjà soulevée par Francis Ponge (« comment se fait-il qu’on devienne encore peintre (ou poète) ? ») et par Gilles Deleuze (qui interrogeait la possibilité de faire œuvre, c’est-à-dire de produire un geste d’instauration, après la rupture de la modernité qui nous a fait perdre notre confiance dans le monde), est ici redoublée à partir du nom d’Auschwitz.

Paul Bernard-Nouraud, historien et théoricien de l’art (EHESS), considère qu’il est nécessaire pour l’art de redonner confiance dans le monde, afin de pouvoir continuer à l’habiter et de ne pas être réduit à errer dans ses décombres, parmi les cadavres. Pour autant, le peintre ne peut plus se penser comme un démiurge déployant librement sa capacité à représenter des corps. La figure humaine, en crise depuis longtemps, a été disloquée par les œuvres de mort du XXe siècle. Dans ce contexte, aucun artiste ne peut ignorer l’extermination. Même ceux qui souhaiteraient poursuivre la tradition figurative s’en trouvent moralement empêchés, hantés par le surgissement d’autres figures, d’autres corps.

L’ombre portée d’Auschwitz

La réflexion fondamentale du livre pourrait se résumer ainsi : à quel désastre conduit la perte de la figure humaine après Auschwitz ? Dans le terme « désastre », il faut moins entendre une catastrophe qu’un déplacement : le « dés-astre » se donne comme la perte de l’astre, c’est-à-dire la perte des repères artistiques. Le centre de gravité de l’art se déplace : la figure humaine ne s’impose plus comme une évidence depuis qu’Auschwitz l’a rendue informe. De son côté, le divin a depuis longtemps perdu la place qu’il a longtemps occupé au centre des représentations picturales. Face à cela, que reste-t-il à représenter ? L’art contemporain est-il condamné à exprimer ces figures qui se défont dans ce qu’on appelle l’abstraction ?

Ces questionnements sur les nouvelles directions prises par l’art après Auschwitz sont l’occasion pour l’auteur de retracer d’une main de maître l’histoire de l’art et des figures (humaines) qui la meublent (ou non). Il revient sur la définition de l’art abstrait et interroge l’idée selon laquelle ce type d’art reposerait essentiellement sur une forme d’hostilité envers la figure. Il examine également la question de savoir si les nouvelles pratiques contemporaines cultivent vraiment un rapport à l’inhumain, au sens de l’absence radicale de la figuration humaine et de toute préoccupation de ce type.

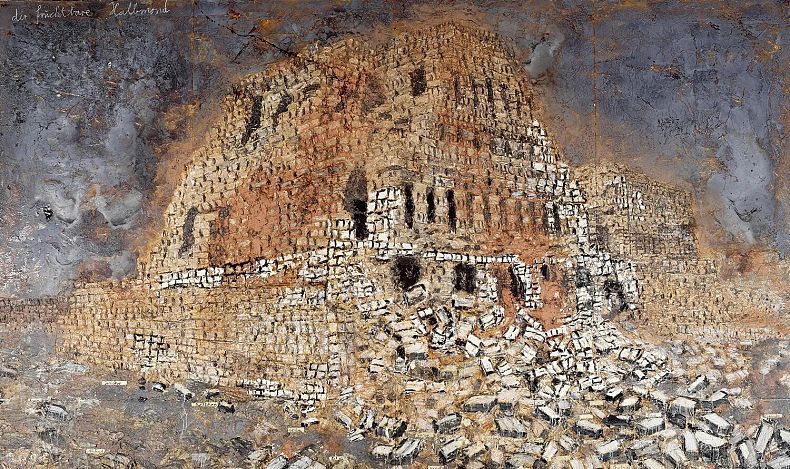

Le chapitre consacré à l’artiste allemand Anselm Kiefer est à cet égard exemplaire. Il montre que ce dernier a placé la ruine au commencement de son œuvre, mais qu’il ne se contente pas de peindre la ruine, mais ruine sa peinture elle-même. Pour autant, parle-t-il d’Auschwitz ? Ou de l’Allemagne déchue ? Ou bien s’approprie-t-il les ruines d’Auschwitz pour mieux représenter une Allemagne défigurée ? La ruine devient ici le mobile d’un recommencement, non pas simple vestige d’une catastrophe.

Plus généralement, l’ouvrage ne s’en tient pas à la figuration humaine : il aborde également la question du paysage dans la peinture et la photographie, cette autre tradition héritée de l’art classique. Après Auschwitz, on peut légitimement se demander si les arbres du paysage ne couvrent pas les traces laissées par la violence historique ? Qui compose encore des paysages à l’ère de leur dislocation ?

Une iconographie incontournable

Le livre est également remarquable du point de vue de sa forme. Outre l’appareil de notes et la bibliographie qui explicitent les propos, ajoutant des commentaires bienvenus ou signalant les lectures faites par des commentateurs des œuvres présentées, il convient de souligner la qualité de l’iconographie. Aussi exigeante que belle, elle permet d’accompagner finement le propos par des reproductions d’œuvres signifiantes.

Ces images ne se contentent pas d’illustrer la souffrance au XXe siècle, redoublant en quelque sorte le texte d’une expression picturale, mais déploient un discours parallèle, complétant pleinement la réflexion textuelle. Cette question du statut des images est précisément celle qui traverse l’ouvrage : comment et pourquoi produire encore des images après Auschwitz, et même parfois de « jolies » images, de corps presque « sublimes » face à la désolation ?

Un tel questionnement, s’il prend tout son sens après Auschwitz, peut s’étendre à d’autres événement historiques traumatiques, qui ont conduit à une recomposition des structures de l’imaginaire collectif et donc de la production artistique. Ainsi, les œuvres d’Anselm Kiefer (Auschwitz et l’Allemagne) côtoient dans le livre celles de William Kentridge et Marlène Dumas (l’Apartheid en Afrique du Sud), de Francis Bacon (la violence), de Zoran Mušič (les visages absents), de Christian Boltanski (l’absence), de Georg Baselitz (la ruine), de Frank Auerbach (le visage) ou encore de Michael Rovner (la frontière). Ces artistes mobilisent une mémoire visuelle qui ne doit plus tout à Michel-Ange, mais surtout à Goya, voire à Dante : ils constituent des indices infinis des blessures de l’humanité.

Une histoire de l’art et de la civilisation ?

Paul Bernard-Nouraud inscrit cette entreprise dans une histoire générale de l’art, croisant littérature, philosophie, musique. Bien plus, il interroge la possibilité de penser l’ensemble d’une civilisation à travers ses formes de représentation. Sa réflexion sur l’art après Auschwitz en dépend : dans quelle mesure peut-on tenir l’œuvre d’un artiste comme révélatrice de l’état d’une civilisation ou d’une culture ? Inversement, peut-on mesurer l’« impact des modes de représentation » sur le regard ? En l’occurrence, les formes de représentation qui se sont développées après Auschwitz nous ont-elles habitués à ne plus voir les corps sur les toiles, et ce faisant à oublier les raisons premières de leur disparition ?

En interrogeant plus généralement le rôle de l’art dans la société, Paul Bernard-Nouraud s’inquiète du retour à la normale (la normalité de l’art classique) une fois la guerre passée, alors que cette normalité n’a pas empêché Auschwitz. Reprenant les réflexions du philosophe Theodor W. Adorno, l’auteur s’interroge : que signifie la reprise des formes classiques après un tel événement ? Peut-on encore faire de l’art comme avant sans trahir ce qu’il s’est passé ? En s’efforçant de faire « comme avant », l’art d’après Auschwitz ne parviendrait pas, en ce sens, à penser véritablement « l’après », et ce serait là la principale menace à sa liberté.

L’auteur conclut ce volume (et par là même cette œuvre monumentale), par une théorie de l’image revisitée à partir des catégories classiques : allégorie, mimèsis, allusion, illusion, détournement… autant de manières d’interroger le sens des images qui constituent l’univers symbolique de notre histoire depuis le milieu du XXe siècle.