Vincent Genin explore l'histoire de la notion de laïcité ainsi que ses usages contemporains, et interroge sa transformation en mythe républicain.

La collection « Qu’est-ce que ça change ? » (Labor et Fides), dirigée par Carole Widmaier et Marion Muller-Collard, a pour principe de demander à des spécialistes d’une question de dire, à la première personne et dans un format très court, ce qu’elle change (ou a changé) dans leur vie ou dans leur cheminement intellectuel. Vincent Genin, auteur d’une Histoire intellectuelle de la laïcité (PUF, 2024), entre autres travaux remarqués, s’est livré avec bonheur à cet exercice. Exercice engagé, dont la tonalité est donnée dès la première ligne : « La laïcité n’est pas une valeur, mais un principe ».

Jean-Fabien Spitz a insisté sur l’importance de cette différence dans un livre récent intitulé La République, quelles valeurs ? Essai sur un nouvel intégrisme politique (Gallimard, 2022). Les principes, ce sont des règles auxquelles les citoyens sont appelés à conformer leurs conduites extérieures, alors que les valeurs, ce sont des propositions morales auxquelles on peut ou non adhérer. Cette substitution montre le plus adéquatement ce qui spécifie l’« intégrisme » républicain : la focalisation du débat public sur les questions d’identité plutôt que sur les rapports de domination.

L’invention d’un récit commun

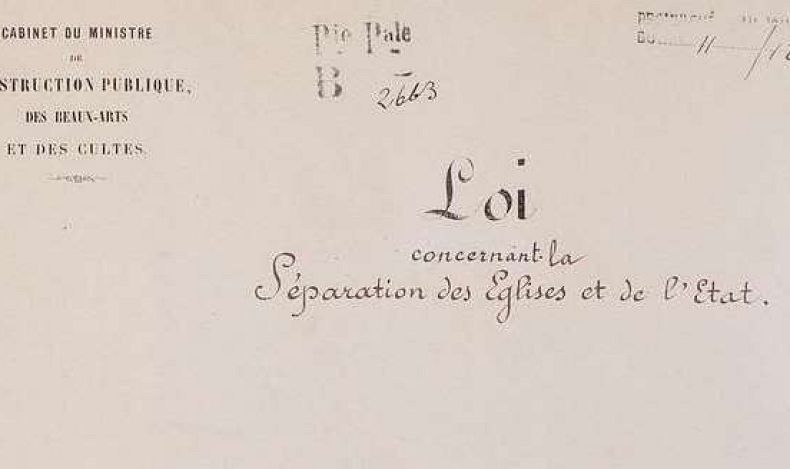

Vincent Genin aurait pu consentir à cette substitution, lui qui, « venu d’un terreau social sans capital culturel », était, comme il l’écrit, « l’oiseau parfait pour la laïcité républicaine » . Mais il a su résister, en partie parce que Belge, à la transformation d’une loi de séparation des Églises et de l’État en mythologie « républicaine », qui fait de la laïcité une valeur patrimoniale profondément liée à l’histoire de la France. À cette histoire, l’islam est jugé étranger et, de surcroît, soupçonné de séparatisme. C’est ainsi qu’il convient d’interpréter la loi du 24 août 2021, bien mal nommée loi « confortant les principes de la République », laquelle en réalité fabrique « celui qui fait faux bond à la norme » , l’ennemi de l’intérieur.

Désormais objet de séduction, la laïcité a fait l'objet d'une altération — c'est-à-dire non plus d'un changement mais, au sens moderne, d'une dégradation : Vincent Genin, en élève de Marcel Detienne, convoque la méthode comparatiste comme « antidote contre toute paresse intellectuelle » . Elle lui permet de mettre au jour le glissement, constitutif de la mythologie, c’est-à-dire de l’invention d’un grand récit commun, qui, écrit l’auteur en lecteur attentif de Barthes, « devient comme un mot de passe, un mot de secours en cas de nécessité, de prise de parole politique après un attentat, un meurtre, une cantine où il y aurait trop de hallal ou une mairie en manque de crèche de Noël » .

Tout peut être mythe, et la laïcité l’est devenue. Ceux qui l’ont sacralisée et qui la décrivent comme immuable auraient grandement intérêt à lire Bergson (La Pensée et le Mouvant) : « devant le spectacle de cette mobilité universelle, quelques-uns d’entre nous sont pris de vertige. Ils sont habitués à la terre ferme ; ils ne peuvent se faire au roulis et au tangage. Il leur faut des points “fixes” auxquels attacher la pensée et l’existence » .

Le « scolaro-centrisme »

C’est donc à une mystification que se livrent les nationaux-républicains : la réduction de la laïcité à la question de l’école. Ce « scolaro-centrisme » est, selon l’auteur, un grand volet du récit national, au moins depuis 1989 et la trop fameuse affaire des foulards de Creil. Faire de l’école un sanctuaire, comme le souhaitent les autrices et auteurs qui dénoncent alors un « Munich de l’école républicaine » (dans une tribune publiée par Le Nouvel Observateur en octobre 1989), implique de ne pas tolérer la moindre expression publique de différences ethniques, religieuses ou sexuelles. Cette tribune, signée de Catherine Kintzler, Élisabeth de Fontenay, Alain Finkielkraut, Régis Debray et Élisabeth Badinter, marque « un retournement des intellectuels » . Retournement durable puisque la position alors défendue incarne désormais la laïcité officielle, celle qui, depuis 2018 et la création du Conseil des sages, produit des textes et des avis à destination des praticiens de l’institution scolaire. Une « laïcité de cohésion » se met en place en quête d’un « Nous », c’est-à-dire d’une unité contre ce qui menacerait « notre » identité.

Comment pourtant imaginer que l’école puisse constituer « l’asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas » , une sorte de microcosme à l’abri des réalités sociales, tout particulièrement des inégalités de la société civile ? S’il est « légitime que les futurs citoyens apprennent à raisonner abstraction faite de, ou en dépit de, leurs différences idéologiques, culturelles, sociales ou sexuelles, il est illégitime de leur imposer la renonciation à ces différences en les masquant. C’est illégitime et c’est dérisoire » . Dérisoire, en effet, parce que bannir de l’école les signes ostentatoires d’appartenance religieuse, c’est s’attaquer à la partie émergée des particularités identitaires. Illégitime, parce que les individus sous le voile d’ignorance rawlsien ne sont pas identiques aux individus réels. La « société » scolaire abstraite n’est pas la société politique réelle.

Avec l’affaire de Creil, la société est donc entrée à l’école et a contrarié la volonté de séparer strictement l’une de l’autre — séparation qui demeure, à travers l’idée de sacralité de l’école, l’objectif d’une bonne part du camp « républicain » (l’auteur évoque suggestivement la « laïcité-république » pour dire que la première s’est faite métonymie de la seconde). Or, « réduire la laïcité à sa seule possible inscription en cadre républicain, et à plus forte raison français, relève de la pure mythologie, sinon de l’œillère nationaliste » .

Réintégrer la laïcité dans l’histoire

Aujourd’hui, le paradoxe est patent : en combattant des signes d’appartenance religieuse au nom de la lutte contre les passions identitaires, on essentialise une différence entre ceux qui comprennent les exigences de la laïcité et ceux dont la culture rendrait cette compréhension difficile, voire impossible. Ce point de vue est renforcé par un douloureux constat : la laïcité semble ne s’imposer que pour les établissements accueillant des publics en difficulté, et non, comme l'écrivait François Dubet en 1997, « dans les établissements publics d’élite qui adaptent les règlements et les horaires, qui ouvrent et ferment les filières pour maîtriser leur recrutement ne semblent pas menacer l’unité de l’école laïque […] Ce sont les différences des dominés, pas celles des dominants, qui sont perçues comme une menace pour la laïcité » . Rien, près de trente ans plus tard, ne vient infirmer cette observation.

Vincent Genin procède à une réfutation vigoureuse des approximations et des erreurs factuelles d’autrices et d’auteurs tels que Henri Peña-Ruiz, à propos de son interprétation du Concordat, ou Abnousse Shalmani, laquelle n’assigne d’autre destin à l’étranger que l’assimilation et semble, entre autres travestissements, ignorer l’accueil que la France fit à Picasso — exemples, s’il en fallait, de la « reconstitution factice et idéalisée du passé » , caractéristique de la nostalgie dont on connaît les redoutables effets.

Sans doute le regard éloigné, même si la Belgique est proche, donne-t-il à Vincent Genin le recul qui convient : la laïcité, sous sa plume, réintègre l’histoire, alors, note-il, que la loi de 1905 est absente aussi bien des Lieux de mémoire (sous la direction de Pierre Nora) que de l’Histoire mondiale de la France (sous celle de Patrick Boucheron). Est-ce parce que « l’événement est trop totémique pour être historicisé, décidément trop mémoriel pour être historique, décidément trop sacré pour être, paradoxalement, laïque » ? L’objet alors n’est plus histoire mais nature : « La laïcité est là, et ce là, immuable, universel, inscrit dans une hiérarchie inaltérable, se suffisant à lui-même, n’appelant que des vestales, génère la profonde irresponsabilité des femmes et des hommes qui la défendent » . La leçon de Vincent Genin, servie par la clarté et l’élégance de la langue, est extrêmement précieuse.