Comprendre l'histoire des États-Unis, depuis la « destinée manifeste » à l'élection de Donald Trump, au prisme des femmes, est un pari audacieux dans lequel s'est lancé Virginie Adane.

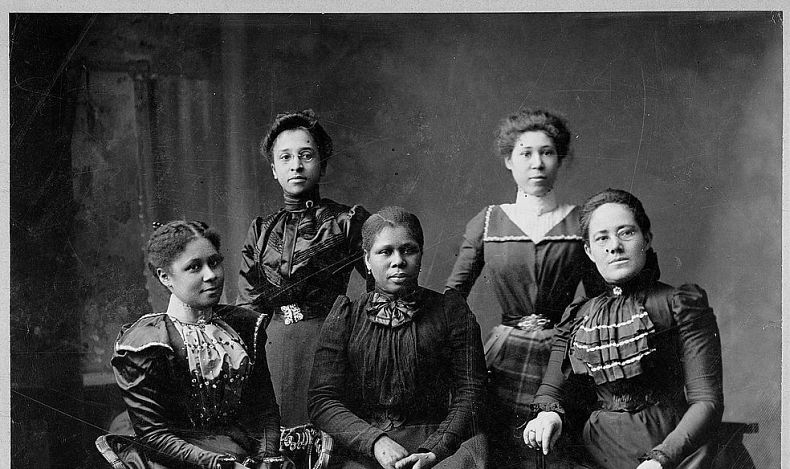

Dans un livre particulièrement réussi et stimulant, l’historienne Virginie Adane traverse l’histoire des États-Unis en proposant vingt biographies, telles Abigail Adams, Calamity Jane, Rosa Parks ou encore Beyoncé. Pour autant, il s’agit moins de dresser 20 portraits déconnectés que de relire l’histoire du pays en réalisant un pas de côté. Ainsi, l’histoire de Calamity Jane est l’occasion d’étudier le rôle des femmes dans la « destinée manifeste » tandis que la biographie d’Hariett Tubman permet de saisir la lutte contre l’esclavage du côté des femmes.

Dans le cadre du programme d’HGGSP, ces portraits fournissent la matière nécessaire pour un Grand Oral sur certaines personnalités marquantes ou des questions transversales permettant de mieux comprendre les États-Unis.

Nonfiction.fr : De Pocahontas à Kamala Harris, vous dressez le portrait de vingt femmes pour retracer le parcours de chacune, certes, mais aussi pour en faire « une histoire des États-Unis ». Comment est né ce projet ?

Virginie Adane : Au départ, cet ouvrage se veut être une synthèse historiographique. Depuis Les Américaines, l’excellent ouvrage de Sara Evans traduit en 1991 chez Belin, il m’a semblé que la réflexion sur la place des femmes dans l’histoire des États-Unis avait été largement renouvelée et méritait d’être revisitée. Il s’agit également, en quelque sorte, d’une réponse par l’exemple à une idée reçue tenace selon laquelle il n’y a « pas de travaux » sur les femmes. Des travaux, il y en a depuis les années 1970 ! Il est vrai que, pour les États-Unis, ils existent majoritairement en langue anglaise, et leur accessibilité peut poser problème à ce titre ; l’objectif de cet ouvrage était aussi d’ouvrir sur une réflexion collective et sur la construction et les questions posées par un champ de la recherche en histoire, ses évolutions, ses redéfinitions et renouvellements et, in fine, sa richesse. Ce sont donc des questionnements historiens et leur évolution que j’ai voulu aborder, les dialogues disciplinaires, des outils méthodologiques et leurs mutations que j’ai voulu citer et discuter.

Si les sources, notamment pour les XVIIe et XVIIIe siècles, sont moins nombreuses, elles n’en demeurent pas moins présentes. Sur quel corpus vous êtes-vous appuyée et avez-vous trouvé des lignes de force communes entre les archives du XVIe siècle et celles du XXIe ?

Comme je le disais, cet ouvrage s’appuie sur les travaux d’historiennes et d’historiens. Il n’empêche que, en tant que chercheuse, j’ai évidemment bâti ma réflexion sur des archives primaires, en suivant une double logique. D’abord, redonner la parole aux femmes, en consultant, autant que faire se peut, les écrits produits par elles – écrits littéraires, pamphlets, écriture de soi, sources orales et multimédias (pour l’époque contemporaine), qui permettent de restituer et d’analyser une prise de parole, mais aussi une présence publique, dont l’invisibilisation a longtemps servi d’argument pour discréditer des aspirations politiques, économiques et sociales. Dans ce même esprit, j’ai aussi prêté attention aux archives qui parlent des femmes, ou qui contribuent à construire, à situer ou à commenter un ordre social et politique, par des discours et par la structuration de normes genrées.

Pocahontas et l’esclave Angela incarnent les rapports et les relations sexuelles avec les hommes européens. Ces dernières s’inscrivent dans une domination coloniale. Comment les sources présentent-elles ces liaisons ?

Dans le cas de Pocahontas comme dans celui d’Angela, l’historien/l’historienne est confronté d’emblée à leur silence. Nous devons donc nous en remettre aux sources qui parlent d’elles.

Pour ce qui est de Pocahontas, jeune fille powhatan au cœur des premiers contacts avec les Anglais de Jamestown entre 1607 et 1617, les premiers récits qui en font mention parlent d’une fillette, fille du chef, qui accompagne les Powhatan dans le fort de Jamestown, à l’époque où vivait un aventurier anglais, John Smith ; par la suite, elle est capturée et devient otage des Anglais dans le cadre des guerres qui les opposent aux autochtones. On sait qu’elle s’est alors convertie au christianisme et qu’elle a épousé John Rolfe. C’est donc avec ce dernier qu’elle a une « liaison » documentée, et même un mariage dont nait un fils, Thomas Rolfe – sans que l’on sache si cette union était consentie ou forcée pour elle, puisque les sources ne permettent pas d’accéder à son point de vue. La culture populaire propose un récit très différent, mais il s’agit d’une reconstruction romancée au XIXe siècle, visant à créer un mythe fondateur des États-Unis, incarné par l’amour fictionnel entre un Anglais et une « Indienne ». John Smith, quant à lui, ne parle jamais d’une liaison avec elle ; il évoque, au fil de ses récits, soit une enfant, soit une incarnation de la possible conversion des autochtones au christianisme, une des justifications de la domination coloniale.

Dans le cas d’Angela, une autre femme ayant vécu à Jamestown, on sait qu’elle est arrivée en 1619 à bord d’un navire corsaire, le Treasurer, après avoir été capturée dans l’actuel Angola et transportée de force par un navire négrier portugais. C’est ce navire qui a été attaqué par des corsaires qui ont ensuite fait voile vers la Virginie – avec Angela à leur bord. Les recensements de la Virginie mentionnent sa présence parmi les captives du Treasurer, mais à part cela, on n’en sait pas plus. Face à cette absence de sources, l’historien et l’historienne sont face à un véritable défi. Comment peut-on reconstituer son expérience de la traversée, puis de l’asservissement ? Si l’on ne sait rien de sa vie concrète, on sait que d’autres femmes, comme elle, asservies, ont été confrontées à des formes variées de prédation sexuelle – pour l’appréhender, il faut passer par des sources plus indirectes (registres de navire, correspondances, sources législatives…) et développer des outils critiques des formes de domination que ces sources mettent en évidence.

Certaines femmes ont des carrières particulièrement brillantes, comme Beyoncé et Kamala Harris. Mais bien avant elles, Margaret Hardenbroeck construit la réputation d’une femme puissante grâce aux liaisons qu’elle établit entre New York et l’Europe. Quel était son degré d’autonomie ?

Margaret Hardenbroeck est, en son temps, l’un des individus les plus puissants de New York. En effet, elle est issue d’une famille qui a prospéré dans le négoce transatlantique dès le début du XVIIe siècle et construit elle-même son propre empire marchand entre l’Amérique, l’Afrique et les Provinces-Unies. Elle arme plusieurs navires de traite – y compris de traite des esclaves, elle est aussi documentée comme subrécargue des navires qu’elle ou son mari arment. La construction de cette carrière est évidemment remarquable, mais aussi explicable : déjà, elle a bénéficié d’un droit favorable au développement des affaires marchandes, y compris pour les femmes, une des caractéristiques du droit hollandais, qui prévalait aux débuts de la colonisation de New York ; mais elle a surtout bénéficié d’une éducation marchande et du fait que, dans le monde atlantique de l’époque moderne, la tenue efficace d’un commerce reposait sur des réseaux de confiance et d’interconnaissance. Dans cette configuration, les femmes étaient loin d’être exclues du monde des affaires : les sociétés portuaires européennes et américaines reposaient sur des aménagements qui permettaient aux femmes, mariées ou non, de mener des affaires, que ce soit les leurs en propres, ou que ce soit celles d’un époux absent pour plusieurs mois. Cela va à l’encontre d’une idée reçue qui voudrait que les femmes n’aient été qu’anecdotiques dans le succès économique des colonies d’Amérique du Nord – notamment dans le négoce transatlantique.

Plusieurs portraits sont l’occasion de réfléchir à l’esclavage et à la place des dominées, à l’instar de Phillis Wheatley à la fin du XVIIIe siècle et Harriet Tubman au milieu du XIXe siècle. Que nous apprennent ces deux parcours sur la situation des femmes esclavisées ?

Les parcours de Phillis Wheatley et d’Harriet Tubman recouvrent chacun une part d’exceptionnalité et de tragique ordinaire (pour l’époque). Phillis Wheatley a été capturée à 7 ans en Sénégambie, et a été esclavisée dans la maison d’un tailleur de Boston ; mais les circonstances de son asservissement sont celles d’une fillette qui a reçu une éducation ; dès l’adolescence, elle compose des poèmes et elle gagne une renommée transatlantique lorsque son recueil de poèmes est publié en 1773. Elle est affranchie l’année suivante. Son parcours peut nous inviter à penser la violence de la capture et de la traversée de l’Atlantique pour celle qui n’était qu’une fillette. On serait tenté de trouver son expérience de la servitude comme relativement protégée, ce que l’on peut attribuer à la conscience religieuse de ses maîtres, en plein réveil religieux à la fin du XVIIIe siècle ; cela n’a pas empêché la privation de liberté et, une fois affranchie, un dénuement certain. Elle meurt vers l’âge de 30 ans dans la pauvreté.

Harriet Tubman, quant à elle, est née en servitude dans le Maryland, dans les années 1820, où elle connaît une première existence faite de châtiments brutaux (dont un l’a laissée handicapée). En 1849, elle s’enfuit vers le nord grâce au « chemin de fer clandestin » et s’auto-émancipe. Par la suite, elle devient elle-même une des conductrices emblématiques de ce même chemin de fer clandestin et contribue à la libération de centaines de personnes avant et pendant la guerre de Sécession.

Toutes deux sont devenues, à leur manière, des visages et des symboles de la servitude et l’émancipation. Leur expérience de l’esclavage est très différente. Mais elle a cela de commun qu’elle permet d’incarner une réalité de cette institution, de l’aliénation qu’elle construit, et d’interroger la capacité d’action de celles qui la vivaient.

Avec la biographie de Beyoncé, vous analysez la place des femmes dans la culture populaire et de masse, puis l’affirmation d’une conscience politique et féministe. L’engagement politique et l’influence de Beyoncé ou encore de Taylor Swift n’ont-ils pas été surévalués lors de la dernière élection présidentielle ?

Beyoncé et Taylor Swift ont toutes deux des carrières longues, elles ont en partie grandi sous nos yeux ; depuis quelques années, elles sont devenues des porte-étendards d’un féminisme « pop » assumé et mis en scène. Elles ont utilisé leur popularité pour faire passer un engagement de plus en plus revendiqué – Beyoncé a chanté lors de l’investiture de Barack Obama en 2012, Taylor Swift a affiché son soutien à Kamala Harris en 2024. La sincérité de leur engagement a été questionnée – et continuera probablement de l’être – mais de fait, à une époque pas si lointaine, ce type d’engagement de la part d’une popstar était vu comme risquant de lui aliéner une partie de son audience – ce fut le cas lors que les Chicks (anciennement « Dixie Chicks »), un groupe féminin de country music, avaient affiché leur opposition à la politique de George W. Bush en Irak. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, le féminisme peut être vu, tout cynisme mis à part, comme vendeur, en quelque sorte. Quant à son influence réelle sur les élections, elle a en effet beaucoup fait couler d’encre dans la presse, il y a même un article Wikipedia spécialement dédié à l’influence politique de Taylor Swift, d’autant plus que sa fanbase est notoirement bipartisane, ce qui a interrogé sur les effets de ce soutien à Harris. La réalité est que Donald Trump a été élu, et que Taylor Swift a continué de remplir des salles de concert pour la dernière partie de son Eras Tour, conclu en décembre 2024. On peut en déduire que l’électorat ne vote pas en fonction de ses stars favorites, mais que lesdites stars ont de moins en moins de mal à afficher leurs convictions.

Vous refermez votre ouvrage avec Kamala Harris et expliquez que la campagne présidentielle a été marquée par une « misogynie décomplexée ». Kamala Harris a toutefois davantage axé sa campagne sur la stabilité en opposition aux excès de Donald Trump, et non sur la question féministe. Dans quelle mesure, sa défaite et la victoire de Trump révèlent-elles un plafond de verre encore bien présent pour les femmes aux États-Unis ?

Kamala Harris a en effet cherché à faire une campagne rassurante, dans le sillage du retrait de Joe Biden, en juillet 2024. En 2016, Hilary Clinton avait bâti une partie de son discours de campagne sur le fait d’être femme, jouant de certains codes hérités du suffragisme, et l’idée que cette identité féministe ait joué dans sa défaite a conduit Harris à s’en détacher – même si une partie de son discours restait ancré dans des thèmes comme la question de l’IVG après la révocation de Roe v. Wade. On pourrait voir dans son choix la conscience de ce que la mise en scène de sa féminité ou de son féminisme peut nourrir des attaques contre elle (ce qui a d’ailleurs été le cas).

De plus, il est difficile d’ignorer certains thèmes portés par le camp Trump dans le cadre de cette campagne, l’idée d’un homme fort face à des « femmes idiotes » (sic.) ; le jour de l’élection, Elon Musk a joué d’une rhétorique masculiniste, parlant du vote masculin comme d’une « cavalerie » en route pour faire barrage à Harris. La défaite de Harris est évidemment attribuable à la conjonction de divers facteurs – une campagne tardive, contrainte plutôt que choisie lors d’une primaire, certains sujets de politique intérieure et étrangère (comme le conflit israélo-palestinien). Il serait simpliste d’y voir le seul effet d’un plafond de verre symptomatique d’une misogynie (voire « misogynoir », dans le cas de K. Harris) encore présente dans les institutions du pays ; un sondage récent a même montré que le genre de la personne élue à la présidence importe peu pour une majorité d’électeurs et électrices. Pourtant, il serait également illusoire d’évacuer totalement ce sujet, quand il a fait partie de la campagne, côté Harris autant que côté Trump, et que le gender gap continue de faire partie des questions centrales lors des sondages de sorties des urnes. S’il n'est pas toujours central au moment du passage de chaque électeur ou électrice au bureau de vote, il reste un paramètre dans la construction de l’image publique d’une candidature féminine.