Déborah V. Brosteaux explore l’ambivalence de nos émotions face à la guerre, entre fascination et déni, dans une enquête philosophique sur les affects de la modernité.

Issu d’une thèse remaniée, Les Désirs guerriers de la modernité n’est pas un livre sur la guerre en tant que phénomène historique ou stratégique, mais sur les affects qu’elle suscite : sidération, angoisse, nostalgie… En philosophe, Déborah V. Brosteaux s’attache à décrire notre rapport affectif à la guerre dans la modernité, en prenant pour horizon notre présent troublé et marqué par des conflits mondiaux, des débâcles géopolitiques, des menaces nucléaires et des états d’urgence répétés.

L’ouvrage propose une analyse philosophique des affects que nous éprouvons relativement à la guerre. Ces derniers sont multiples mais surtout ambivalent : ils oscillent le plus souvent entre anesthésie et frénésie, entre indifférence et emballement émotionnel. Brosteaux note que lorsque les conflits se déroulent à distance — et même si nos États y contribuent financièrement ou y participent matériellement par des livraisons d’armes —, ils ne nous affectent que peu. Mais qu’une attaque survienne en Europe – un attentat à la bombe dans une station de métro, par exemple – et c’est tout un régime d’affects collectifs en surchauffe qui s’active.

C’est cette ambivalence que l’autrice explore, en tissant les fils contradictoires mais entrecroisés de notre relation affective à la guerre, entre attraction et rejet, effacement et exaltation. Son analyse met en lumière une multitude d’affects guerriers : peurs, haines, tristesses, deuils, mais aussi solidarités, espoirs, résistances, ou encore refus de la guerre elle-même.

L’Europe et l’illusion de la paix

Selon l’autrice, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation ambiguë : nous ne vivons certes pas la guerre, mais nous ne sommes pas en paix pour autant. C’est que nous sommes les dépositaires d’un double héritage légué par le XXe siècle : d’un côté, la Première Guerre mondiale a fait se cristalliser un étrange fascination pour l’expérience guerrière, perçue comme une quête d’intensité vitale et de régénération ; d’un autre côté, la période de reconstruction européenne qui s’est ouverte après 1945 nous a conduit à tourner rapidement le dos aux ruines pour entrer dans l’ère du progrès. Héritiers de ces deux tendances, il s’agit alors d’interroger notre étrange manière d’habiter un monde hanté par la guerre sans l’assumer comme telle.

L’autrice montre que le rêve de paix porté par l’Union européenne repose en réalité sur une promesse douteuse : après les dévastations inouïes, les souffrances profondes et les morts par dizaines de millions, l’Europe ne pouvait se reconstruire qu’en visant un idéal de paix ; mais à y regarder de plus près, cette Europe n’a jamais cessé d’être impliquée dans des conflits (guerres de décolonisation en Indochine, en Algérie ou au Rwanda, interventions militaires dans des zones étrangères en Irak, en Afghanistan ou au Sahel). De fait, ces guerres, bien que menées ailleurs, sont aussi les nôtres.

Et pourtant, elles s’effacent de notre conscience sous l’effet d’une strate affective précise : le sentiment qu’une distance en droit infranchissable nous sépare des mondes en guerre. Inspirée notamment de Susan Sontag (Devant la douleur des autres, 2003), Brosteaux interroge notre capacité à détourner le regard, à désactiver notre perception des souffrances provoquées ailleurs. Ce faisant, nous oublions que nos territoires sont eux aussi hantés par les morts – même si nous ne les sentons plus.

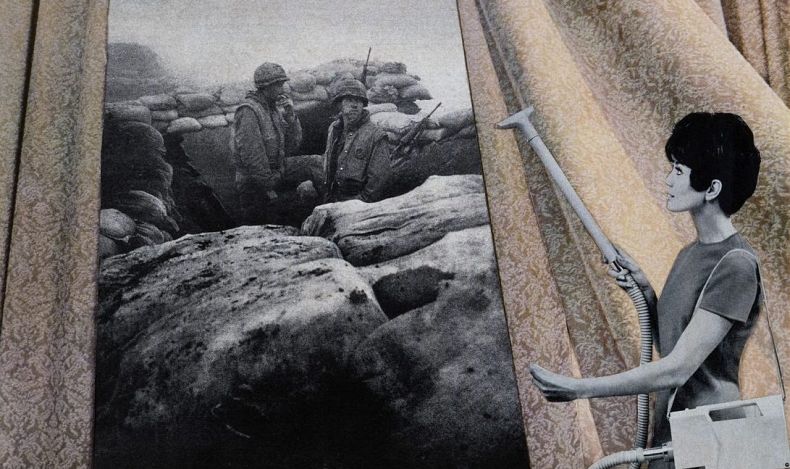

L’ouvrage convoque de nombreux artistes pour ancrer sa réflexion. Martha Rosler, notamment, avec sa série d’images mêlant intérieurs américains paisibles et scènes de guerre du Vietnam, illustre la distance qui peut se creuser entre un monde distrait et replié sur lui-même et une réalité de guerre niée.

Cartographie des affects guerriers

Construit davantage comme un essai que comme un traité de philosophie, l’ouvrage ne cherche pas tant à appliquer des catégories abstraites à l’expérience vécue mais à forger une réflexion originale sur la base de cette expérience, en l’occurrence celle des affects. Chaque chapitre est organisé autour d’un affect guerrier. L’autrice amplifie, à chaque fois, tel ou tel trait, de manière à explorer chaque strate de nos vies affectives, brosser son tableau, en déployer les différentes couches, lui donner de l’épaisseur et de la densité.

Cette méthode permet de dégager les tensions affectives qui traversent nos vies : par exemple, le désir de se concevoir comme nation pacifiée tout en menant des guerres extérieures. Ou encore, la croyance selon laquelle on n’aurait jamais vécu aussi intensément que durant la guerre, qui fait paradoxalement coïncider la guerre avec un désir d’intensification de la vie.

Avec l’écrivain W. G. Sebald, Brosteaux s’attarde sur l’affect de la « table rase », propre à l’après-guerre : il consiste à se détourner d’un passé douloureux et en ruine pour permettre de créer de nouveau et aller de l’avant. Dans cette sorte d’histoire psychique de l’après-guerre, elle relève un paradoxe : cet effort pour reconstruire implique souvent une amnésie et un refoulement du passé.

Une histoire de fantômes

D’un point de vue philosophique, Brosteaux s’inscrit dans une tradition mêlant psychanalyse, École de Francfort, et pensée critique allemande et autrichienne (Reich, Marcuse, Fromm, Canetti, Beradt). Elle aboutit à une théorie politique du désir qui complète en un certain sens les théories déjà anciennes qui ont fructifié dans les années 1930 à propos du fascisme.

Mais son intérêt pour ces théories ne porte pas sur les modalités par lesquelles les récits rendent la guerre fascinante : elle cherche à comprendre dans quelle histoire affective cette fascination s’inscrit, et comment elle perdure après les conflits. Car les désirs guerriers ne disparaissent pas : ils habitent encore nos corps, même dans les démocraties en paix.

Ce qui se joue ici, c’est la manière dont nos sociétés fictionnent leur propre espace comme protégé, pacifié, pendant qu’elles définissent les autres territoires comme zones de guerre. Ce découpage géopolitique et affectif nous conduit à effacer la guerre de notre présent, tout en en subissant inconsciemment les affects.

En somme, Déborah V. Brosteaux révèle à quel point notre monde contemporain est traversé par les fantômes des ruines, ceux que le temps et le progrès n’ont cessé de vouloir faire disparaître sans y parvenir. Tout se passe comme si nous avions troqué « le progrès en échange des cendres ».