La traduction d’un témoignage exceptionnel sur l’histoire de la Shoah.

Le 27 mars 1942, le premier convoi de 1100 Juifs quitta le camp de concentration français de Compiègne à destination du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Parmi les déportés entassés dans le wagon à bestiaux, Szmul Alter Fajnzylberg, né le 10 octobre 1911 à Stoczek, un shtetl de Pologne (alors intégrée à l’Empire tsariste). Son acte de naissance, rédigé en russe, a été retrouvé.

L’acte de naissance des Juifs de l’Empire tsariste était simultanément rédigé en hébreu et dans sa traduction en russe. La copie de l’état civil était remise aux autorités. Dans l’Empire, on naissait et on se mariait selon sa religion. L’immense majorité des 5 400 000 Juifs était confinée dans la Zone de résidence, qui s’étendait sur un million de kilomètres carrés, en Ukraine, Biélorussie, Lituanie et une partie de la Pologne, jusqu’à la mer Baltique.

À Auschwitz, Alter Fajnzylberg ne fut pas enregistré sous son véritable patronyme, mais sous celui de membre du Parti communiste polonais, Samuel Jankowski. Dans sa jeunesse, il avait été arrêté à plusieurs reprises, jugé et incarcéré à la célèbre prison Pawiak, à Varsovie.

Combattant lors de la Guerre civile espagnole

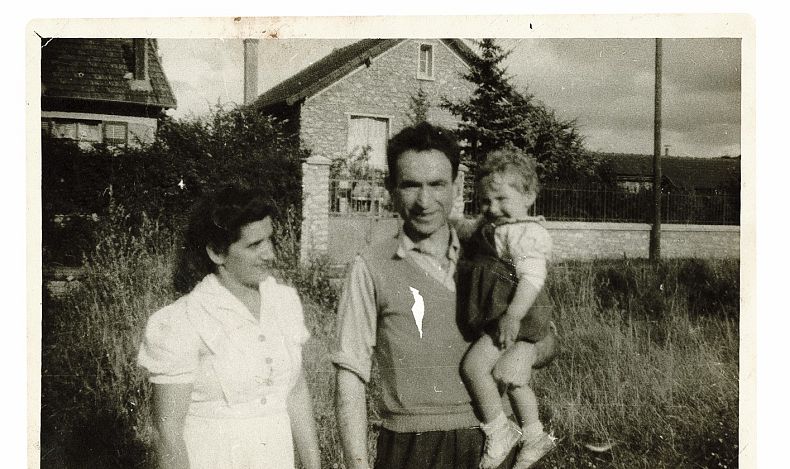

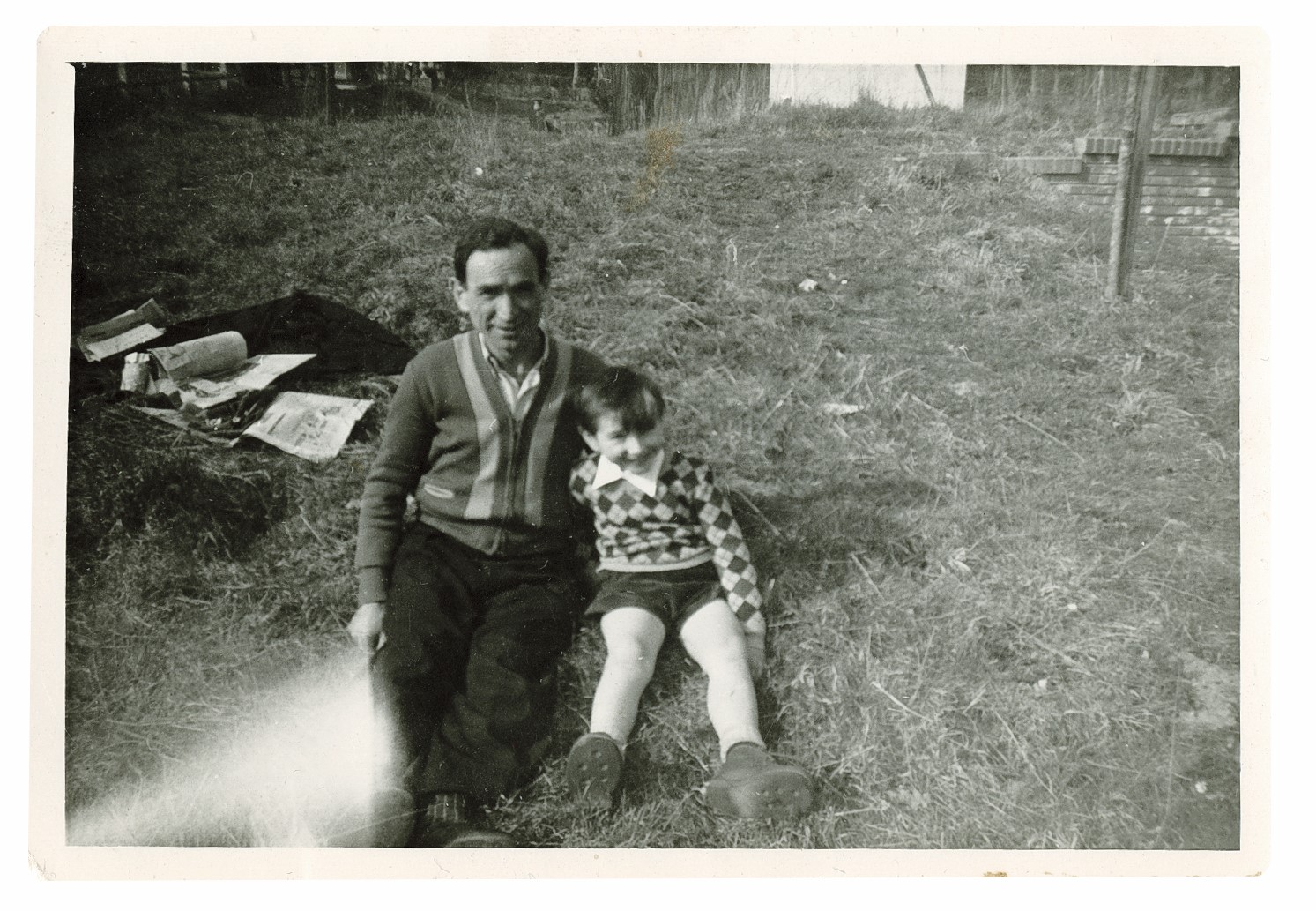

Quand la Guerre civile espagnole éclata le 17 juillet 1936, Jankowski/Fajnzylberg partit rejoindre les Brigades internationales et adhéra au Parti communiste espagnol en 1937. C’est sur trois photographies du formulaire d’adhésion au Parti communiste espagnol que son fils Roger, né en 1947 à Paris, a découvert le visage qu’avait son père avant la Seconde Guerre mondiale.

Fajnzylberg fit partie de la Compagnie Naftali Botwin. Militant communiste, il est fusillé en 1925, ainsi qu’en témoignent les documents du Centre russe pour la conservation des archives en histoire politique et sociale. Dans la compagnie Botwin, la plupart des combattants parlaient yiddish.

Après la défaite de la République espagnole, Fajnzylberg se réfugia en France, comme des milliers de combattants. Ils connurent les camps d’internement de Gurs, Argelès, Le Vernet. Les Juifs détenus dans ces camps furent livrés par le gouvernement de Vichy aux Allemands, puis déportés vers les camps d’extermination en Pologne. On peut rapprocher son cas de celui de Sacha Shapiro, le père du mathématicien Alexandre Grothendieck, qui avait lui aussi combattu dans les Brigades internationales et fut déporté du camp du Vernet, puis de Drancy à Auschwitz le 14 août 1942.

Du camp de Compiègne à Auschwitz-Birkenau

De novembre 1942 à juillet 1943, Alter Fajnzylberg a fait partie du Kommando du Krematorium d’Auschwitz I, où fonctionnèrent une chambre à gaz et un four crématoire.

Puis il a été affecté au Sonderkommando, au sein de la structure d’extermination de Birkenau dont les membres étaient isolés du reste du camp. Quatre vastes et puissants Krematorium avaient été construits par la firme Topf und Söhne, avec des chambres à gaz. S’y ajoutèrent des fosses géantes d’incinération lors de l’assassinat des 400 000 Juifs hongrois, pendant le printemps et l’été 1944.

Les membres du Sonderkommando, presque tous Juifs, étaient périodiquement liquidés, afin d’éliminer progressivement tous les témoins et toute tentative de résistance. Alter Fajnzylberg a miraculeusement survécu aux liquidations successives.

Ignorant tout jusqu’au moment où les SS les précipitaient au sein du Krematorium, les nouveaux membres du Sonderkommando découvraient, extraits des chambres à gaz, des centaines de cadavres sanglants, souillés, entremêlés et disloqués. Les « spécialistes » du Kommando dépouillaient les corps de tout ce que l’Allemagne considérait précieux : or dentaire, cheveux (vendus au poids pour l’industrie textile), bijoux dissimulés dans les parties intimes. Les cadavres étaient ensuite traînés à l’aide de courroies jusqu’aux fours dans lesquels ils étaient introduits, tête-bêche, sur un charriot, par trois. Les hommes qui avaient fait partie d’un convoi, arrivé le jour-même, y reconnaissaient parfois les visages défigurés de leurs proches. Ceux-là mêmes qu’ils avaient quittés quelques heures plus tôt sur la Judenrampe : leurs parents, leurs frères et sœurs, leur femme, leurs enfants, que les SS avaient fait monter dans des camions, dont la benne basculante les avait projetés en vrac, dans la cour du crématoire, comme un tas de charbon. Les os qui avaient résisté à la combustion étaient pilonnés. Les membres du Sonderkommando chargeaient ensuite les cendres dans des camions et allaient les déverser dans des étangs et dans la Sola.

La révolte du Sonderkommando

Alter Fajnzylberg participa à la révolte avortée des Krematorium III et IV, le 7 octobre 1944. Un des artisans de la révolte, le kapo Kaminski avait été fusillé dans la cour du crématoire, selon le témoignage de Filip Müller, auteur de Trois ans dans une chambre à gaz à Auschwitz, (Pygmalion, 1980).

Dans ses notes, Alter Fajnzylberg évoque également Kaminiski : « Il était originaire de la ville de Luna. Il était de petite taille. C’était un homme très dur. Il ne permettait pas qu’on lui adresse la parole, mais au bout d’un certain temps nous avons réussi à le convaincre que nous n’arriverions pas à survivre à Auschwitz avec de telles méthodes et qu’il fallait s’organiser pour préparer un soulèvement dans le camp. Ainsi, nous avons réussi à faire en sorte qu’il arrête de nous frapper. Il nous a expliqué qu’il battait les détenus de son Kommando parce qu’il ne voulait pas que les Allemands les gazent après avoir trouvé de l’or sur eux pendant la fouille : “S’ils veulent liquider ce Kommando, qu’ils le liquident comme ils liquident toute notre nation, parce qu’ils sont juifs et non parce qu’ils volent l’or des victimes”. Kaminski était l’un de ceux qui nous ont immédiatement rejoints. »

Les quelques dizaines de Juifs qui réussirent à mettre le feu au crématoire, à cisailler les barbelés et à fuir, furent repris et fusillés à un kilomètre et demi du camp. Le kapo allemand avait été jeté vivant dans les flammes par les Juifs. Les jeunes femmes employées à l’Usine Union, qui chaque jour avaient apporté dans leurs poches un peu de poudre explosive en vue de la révolte, furent identifiées, torturées et pendues.

Après avoir tué 451 membres du Sonderkommando, les SS en constituèrent un nouveau. Le premier travail de tout nouveau membre du Kommando était le déshabillage, l’incinération du son prédécesseur. Il y eut quelques milliers de membres du Sonderkommando à Auschwitz. Seuls 98 ont survécu, dont Szlama Dragon, Shlomo Venezia, Filip Müller et Alter Fajnzylberg.

Alter était à côté de son camarade Aleko Errara quand ce dernier, à l’aide d’un appareil de photo introduit clandestinement dans le Krematorium par David Szmulevsky, réalisa depuis une porte extérieure de la chambre à gaz, trois clichés sur lesquels on voit d’une part, des membres du Sonderkommando en train de brûler des cadavres au bord d’une fosse d’incinération et, d’autre part, un groupe de femmes nues en train de courir dans un bois en direction des chambres à gaz.

Dans ses cahiers, Alter écrit : « Aleko Errera, un partisan d’Athènes (Larissa), est arrivé à Birkenau en 1944. Il avait 31 ans. Il était de taille moyenne et avait une carrure d’athlète. Il m’a beaucoup parlé de ce qu’il avait fait en Grèce. En juillet 1944, il a été désigné avec cinq autres camarades pour aller déverser des os humains dans la Vistule. Juste avant que le camion ne démarre, il a sauté vers moi et m’a demandé où en était l’action. Après avoir écouté ma réponse, il m’a tendu la main pour me dire adieu. Près de la Vistule, au lieu de déverser la cendre, il a pris une pelle, a frappé un SS à la tête, en a agrippé un deuxième, s’est jeté à l’eau et a traversé la rivière. Les Allemands se sont immédiatement lancés à sa poursuite ; Il ne connaissait ni le polonais ni l’allemand. Ils l’ont retrouvé trois jours plus tard et l’ont ramené mort au Krematorium. »

Alter Fajnzylberg ajoute qu’« En octobre 1944, le Sonderkommando a été liquidé. Il n’est resté que 30 hommes dans ce Kommando. 70 autres ont été intégrés dans ce qui était appelé l’Abruchkkommando. Tous les autres ont été emmenés et certainement liquidés. L’Abruchkommando était chargé de détruire les Krematorien, avec un Kommando de femmes et les Schprengkommando [les dynamiteurs] d’Auschwitz. Les Allemands se dépêchaient, mais nous voulions faire durer ce travail le plus longtemps possible car nous savions que les force soviéto-polonaises se rapprochaient. Voyant que le front était proche, les Allemands les ont fait sauter à la dynamite en janvier 1945. »

Évacuation et évasion

Le camp d’Auschwitz fut évacué pendant la nuit du 18 janvier 1945. Les SS jetèrent sur les routes, par vingt degrés au-dessous de zéro, 20 000 Juifs sans nourriture et à peine vêtus. Tous ceux qui ne marchaient pas assez vite, ou chancelaient, étaient immédiatement abattus. Les SS les acheminèrent principalement à la gare de Gleiwitz, où ils les firent monter sur des plateformes de marchandises sans toit, ne recevant ni eau ni nourriture pour un voyage qui, pour certains, dura deux semaines. Moins de 10 % étaient encore en vie quand les convois arrivèrent dans les camps de concentration en Allemagne.

En pleine nuit, Fajnzylberg s’éloigna subitement de la colonne avec un camarade. Comme il parlait parfaitement le polonais, sans accent yiddish, il ne fut pas identifié comme Juif, et fut bien accueilli par une fermière polonaise qui lui donna du pain et du lait. Les deux fugitifs passèrent plusieurs semaines, dévorés par la vermine, glacés et trempés, dans une meule de paille, avant d’être libérés par l’Armée rouge.

Témoigner et transmettre

Alter Fajnzylberg n’a pas rédigé son témoignage à Birkenau, comme le firent Zalmen Gradowski et Zalmen Lewenthal les deux chroniqueurs assassinés du Sonderkommando dont les manuscrits ont été déterrés, l’un en 1945 et l’autre en 1962, à proximité des chambres à gaz. Il rédigea son témoignage en polonais entre l’automne 1945 et le printemps 1946 dans quatre cahiers d’écolier, qu’il remisa dans une boîte à chaussures, fermée à l’aide d’une cordelette. Alter Fajnzylberg ne resta pas non plus silencieux. Il fut le premier à témoigner en Pologne au mois d’avril 1945, avant le procès de Rudolf Höss, commandant d’Auschwitz.

À Paris, Alter Fajnzylberg épousa Régine, qui avait elle aussi survécu à Auschwitz. Ils vivaient très pauvrement dans le bas Montmartre dans un minuscule appartement sans aucun confort ni sanitaires, dans lesquels ils assemblaient des pantalons.

Alter conserva ses quatre cahiers jusqu’à sa mort. Dans sa présentation, il écrit : « Pendant des années personne n’a touché à cette boîte. Je n’ai pas osé l’ouvrir de peur d’y découvrir un récit de souffrance encore plus grand, de tortures encore plus monstrueuses, d’expériences pratiquées sur les détenus par les nazis, que sais-je encore ? »

L’édition des cahiers

En 2005, Roger accompagnait une délégation en tant que directeur de l’Œuvre de Secours aux enfants, pour une cérémonie de commémoration à Buchenwald. Jorge Semprun, qui participait à cet événement, déclara : bientôt « il n’y aura plus de souvenir direct, plus de témoin direct, plus de mémoire vivante : l’expérience de cette mort va s’éteindre à jamais ».

À son retour en France, Roger Fajnzylberg ouvrit la boîte où il découvrit les quatre cahiers d’écolier rédigés par son père. Georges Bensoussan qui dirigeait alors La Revue d’Histoire de la Shoah, avait souhaité en publier des extraits. Roger rencontra également Alban Perrin, qui comprenait et lisait le polonais. Avec son épouse, il traduisit l’intégralité des notes d’Alter. C’est ainsi que se concrétisa l’idée de publier intégralement les manuscrits.

Alban Perrin et Roger Fajnzylberg ont, en outre, entrepris des recherches dans différents fonds d’archives : ceux des camps de concentration en France, auprès des associations de républicains espagnols, des Brigades internationales en France, des archives du Komintern à Moscou. Alban Perrin retrouva même la trace d’Alter Fajnzylberg au musée d’Auschwitz.

Le présent volume est un très beau travail d’édition. Les manuscrits sont présentés en facsimile avec leur transcription polonaise et leur traduction en français, complétés par des notes, et un récit de Roger Fajnzylberg. D’autres documents d’archives et photos ferment cette contribution exceptionnelle à l’histoire de la Shoah.