Estelle Ferrarese montre que l'expérience des sanglots, loin de se réduire à un phénomène physiologique, constitue un mode d’être au monde marqué par l'impuissance.

Beaucoup considèrent les sanglots comme un simple réflexe, qu’on peut expliquer par des mécanismes physiologiques. Mais et si les sanglots renvoyaient plutôt à une relation complexe entre soi et le monde ? Dans Une philosophie des sanglots, Estelle Ferrarese, professeure de philosophie à l’Université de Picardie et membre de l’Institut universitaire de France, propose une réflexion originale sur cet objet : pour elle, les sanglots sont certes l’expression d’une expérience intime de l’impuissance, mais ils traduisent un « je ne peux pas » positif, qui ouvre le sujet qui l’éprouve à une autre compréhension de l’existence.

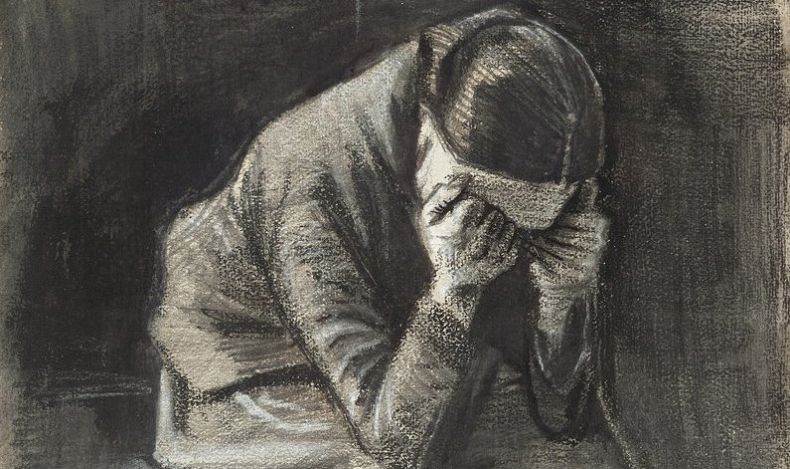

Au fil du livre, Ferrarese explore divers exemples de sanglots, comme ceux de Scarlett O’Hara dans le film Autant en emporte le vent de Victor Fleming (1939), ou encore les plus subtils et complexes sanglots représentés par Pina Bausch dans son ballet Café Müller (1978), qui figure en couverture de l’ouvrage.

Une approche phénoménologique

L’ouvrage propose une approche phénoménologique des sanglots, inspirée de Maurice Merleau-Ponty : l’objectif est de cerner précisément ce phénomène dans sa dimension vécue et de le distinguer d’autres phénomènes physiologiques proches tels que les larmes ou les gémissements. D’un point de vue phénoménologique, un corps qui sanglote n’est pas simplement soumis à des convulsions corporelles : il se heurte au monde plutôt que d’avoir prise sur lui. C’est donc l’être-au-monde tout entier qui se trouve mis à l’épreuve et redéfini dans cette confrontation.

Le corps, soumis à des saccades incontrôlables, perd sa stabilité et ses capacités d’action. Comme l’écrit Ferrarese, « les sanglots entraînent parfois dans leurs spasmes jusqu’aux viscères, eux aussi happés par la protestation, et se déversent alors dans un vomissement ». Ce n’est donc pas un simple mécanisme d’adaptation du corps à une situation insupportable ; c’est bien un corps vécu, un corps ressaisi par la signification que « je » lui donne, qui se trouve déstabilisé, rendu incapable d’agir ou de continuer une tâche.

C’est en ce sens que l’expérience du sanglot est rapportée à une forme d’impuissance, qui n’est pas elle-même une résignation volontaire : « mon » corps m’oblige à « me » confronter intimement à cette impuissance, sur un mode qui n’est pas celui de la pensée rationnelle. Ainsi, lorsque cessent les sanglots, il n’y a pas nécessairement de dépassement de soi, de méditation, ou de projet : les sanglots « meurent », tout simplement. Et l’autrice d’illustrer cette idée par l’exemple d’une prestation théâtrale réalisée sur la base d’un texte de Sarah Kane (4.48 Psychose). Après des sanglots, « j’en sais autrement l’existence. Ce savoir revêt une autre force que le savoir purement rationnel de cette impuissance ».

Le sujet et son impuissance

L’autrice élargit sa réflexion à la question du sujet, en particulier à travers une lecture critique de Proust. Selon Ferrarese, Proust ne traite pas les sanglots comme une expérience propre au sujet, mais comme une réaction à un objet extérieur (la mort de la grand-mère). Après l’approche physiologique, ce détour littéraire permet à l’autrice de refuser l’interprétation sensualiste des sanglots.

Elle insiste sur le fait que les sanglots supposent une conception normative (mais aussi moderne et européenne) de la notion de « sujet », comme capable de se poser comme une entité autonome et de se constituer par et pour lui-même. Or, les sanglots exposent celui qui y est confronté à la vanité de sa prétention à être un « sujet » pleinement constitué.

Ferrarese se réfère également à la théorie des émotions de Jean-Paul Sartre, pour qui les sanglots sont une manière d’échapper à la responsabilité, une suspension de l’engagement du sujet dans le monde, qui aboutit progressivement à la mauvaise foi. Mais l’autrice objecte que cette analyse reste liée à une conception classique du sujet, qui considère l’individu comme toujours maître de ses actions et représentations. À l’inverse, elle montre que la logique convulsive du sanglot défait la structure même du sujet.

Cela ouvre la voie à une approche plus nuancée du rapport entre le corps et l’esprit, que des penseurs comme Plessner et De Martino ont explorée, loin du dualisme traditionnel entre l’âme et le corps.

Les sanglots et la question du genre

Enfin, Ferrarese s’interroge sur le rapport des sanglots avec autrui, en particulier à travers une lecture féministe. Les sanglots, quoique manifestes, n’offrent pas de signification claire sur leur cause et sur leur lien avec le monde. Bien plus, ils semblent suspendre l’intention même de s’adresser à l’autre. Pourtant, ils établissent un rapport profond à autrui, étant souvent perçus comme un moment de vulnérabilité.

L’autrice intègre alors à sa réflexion le prisme du genre. Car les sanglots sont le plus souvent interprétés dans un contexte genré et associés aux femmes — les hommes étant, pour leur part, plutôt mélancoliques. Ferrarese s’appuie sur Simone de Beauvoir pour rappeler que l’expérience du corps féminin dans notre société est souvent vécue comme celle d’une « chose » et non d’un « objet » soumis à une conscience. Ainsi, le sanglot devient une expérience profondément marquée par le genre, où les corps féminins, notamment dans les représentations artistiques, sont souvent présentés comme « offerts » à la préhension de l’autre.

Cela conduit l’autrice à aborder la peur que suscitent les sanglots chez ceux qui en sont témoins. Les sanglots sont-ils perçus comme une menace ? Et si tel est le cas, de quelle menace s’agit-il ? Ces questions ouvrent la réflexion sur les implications sociales et culturelles des sanglots, et sur leur capacité à remettre en question les rôles traditionnels, notamment féminins et masculins.