Olivier Mahéo analyse l’histoire des luttes noires américaines au XXe siècle en révélant tensions internes, figures oubliées, rôle des femmes et conflits idéologiques effacés des récits dominants.

Les États-Unis semblent plus divisés que jamais, notamment autour des questions de racisme et de sexisme, comme le montre la virulence croissante des attaques conservatrices sur les programmes scolaires mentionnant l’esclavage et les combats LGBTQ. Dans ce contexte, il semble primordial de revisiter l’histoire des luttes pour la justice sociale dans ce pays. Le mouvement pour les droits civiques des années 1950 et 1960, souvent illustré par des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr. ou Malcolm X, cache une multitude d’acteurs et d’actrices moins connus mais tout aussi déterminants. Dans son livre De Rosa Parks au Black Power : Une histoire populaire des mouvements noirs, 1945-1970 (Presses Universitaires de Rennes, 2024), l’historien Olivier Mahéo, spécialiste des mouvements sociaux étatsuniens, met en lumière des militants et militantes de l’ombre, notamment les femmes et les activistes de gauche, qui ont façonné la lutte pour l’égalité raciale.

Mahéo propose une approche « par en bas » de cette période, privilégiant les témoignages des acteurs et actrices de terrain pour révéler les tensions internes aux mouvements pour les droits civiques. Les luttes politiques sont donc incarnées, vivantes, ce qui souligne l’urgence de leurs enjeux. Cependant, le récit dominant sur ces mouvements a souvent occulté les divisions de classe, de genre et les conflits générationnels. Le maccarthysme, en particulier, a marginalisé la gauche noire et relégué les femmes à l’arrière-plan, effaçant leur contribution du récit historique dominant.

L’auteur replace les luttes des années 1950-1960 dans une perspective historique plus large, s’étendant des années 1930 à la période du Black Power des années 1970. Cette contextualisation permet de comprendre les continuités et les ruptures au sein des mouvements de libération noire.

Division et diversité

La lutte des personnes noires américaines est trop souvent abordée comme un combat unique et homogène dans les médias, les discours politiques et les récits historiques dominants. Le livre d’Olivier Mahéo va directement à l’encontre de telles simplifications et met en lumière les divisions qui ont agité les différentes causes du mouvement : les luttes contre la pauvreté, contre la ségrégation, ou encore pour plus de représentation politique.

Des divisions de classe, de genre et d’idéologie ont toujours caractérisé les luttes pour l’égalité et la justice. Le livre ne les décrit pas uniquement comme sources de conflit, mais apporte, grâce à son panorama de plusieurs organisations, de différents événements et figures de ces combats, que ces différences étaient bien à l’image de toute la diversité des communautés noires étatsuniennes — rurales, urbaines, au Sud, au Nord, ouvrières, artistiques, religieuses…

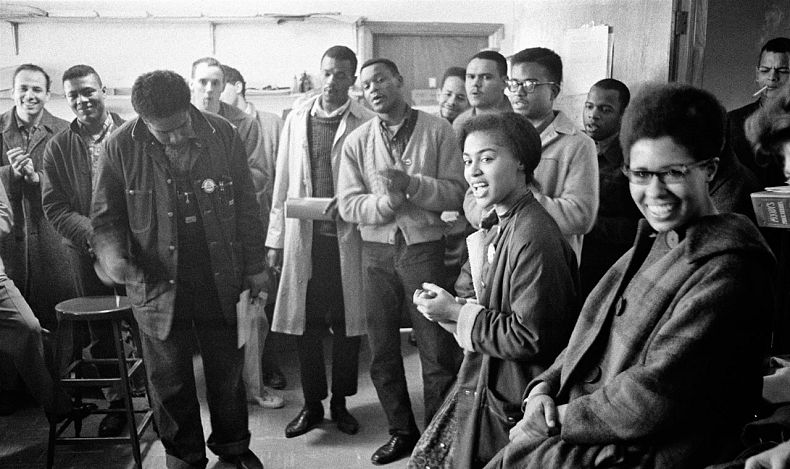

Une partie importante du livre détaille les conflits internes à une organisation phare, le Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC, soit le Comité de coordination non-violent des étudiants). Fondé en 1960, SNCC était plus jeune et plus radical dans ses prises de position que les groupes menés par des membres du clergé de générations précédentes. On apprend qu’il y avait de réelles tensions entre différentes organisations, puisqu’elles étaient parfois en compétition et souvent en désaccord idéologique. Au fil des années, SNCC évolue pour se rapprocher du Black Power, qui critiquait par exemple certains compromis législatifs. Selon Mahéo, « cette évolution vers les positions du Black Power compte sans doute pour beaucoup dans l’oubli relatif dont le SNCC a été victime, au profit des figures de King ou Rosa Parks, des symboles plus à même de s’intégrer au grand récit démocratique » . La fabrique de certaines icônes remplit donc une fonction politique.

Découvrir des figures non-canoniques des mouvements de luttes noires

Les autobiographies de militants et militantes constituent la base de cette étude, ce qui permet aux lecteurs et lectrices d’entendre les voix de figures historiques plus ou moins connues. On y retrouve Rosa Parks, célèbre figure du mouvement pour les droits civiques souvent mal représentée et fréquemment réduite à son refus de céder sa place dans un bus ségrégué en 1955 à Montgomery dans l’Alabama. Si les livres d’histoire présentent souvent Rosa Parks comme « inoffensive et figée […] dans un instant, celui d’un geste qui relève plus de la dignité personnelle, que d’une lutte collective » , c’était en fait une activiste radicale engagée dans un combat commun et organisé tout au long de sa vie.

La richesse de ce livre repose surtout dans sa mise en lumière de figures moins célèbres, comme Esther Cooper Jackson, militante féministe décédée en 2022 à l’âge de 105 ans. Elle avait fondé Freedomways, la revue théorique centrale du mouvement intellectuel et des arts noirs du XXe siècle aux États-Unis.

La gauche américaine

Les lecteurs et lectrices découvriront tout un pan de l’histoire des États-Unis moins célèbre que les luttes des personnes noires : celles des syndicats. Pourtant, les deux histoires sont intimement liées. On découvre ainsi que les questions économiques ont toujours été centrales dans les luttes pour l’égalité raciale et que durant la première moitié du XXe siècle et jusqu’aux années 1950, une partie de la gauche américaine aborde la lutte des classes et le combat contre le racisme de façon conjointe, tissant des liens entre travailleurs et travailleuses d’appartenance ethno-raciales différentes.

L’anticommunisme des années 1950 a détruit cette coalition, ce qui a marqué un tournant autant dans l’histoire de la gauche aux États-Unis que dans celle des mouvements noirs : « Le maccarthysme a contraint les organisations de gauche à la quasi-clandestinité, et laissé la place libre à une élite noire de pasteurs et de notables qui prend la tête des mobilisations. Il devient impossible de défendre une politique au nom de l’unité de classe » . On comprend mieux pourquoi des figures respectables, issues du clergé, comme Martin Luther King Jr., ont pris les devants de la scène. Olivier Mahéo explique aussi que la suprématie blanche avait un réel pouvoir attractif et unificateur : les personnes blanches issues de classes sociales différentes se ralliaient à un même combat, avec un ennemi commun décrit comme les personnes noires et les hommes et femmes immigrés profitant des aides sociales. C’est le récit dont la droite américaine s’est saisie dans la seconde moitié du XXe siècle et qui perdure jusqu’aujourd’hui, affaiblissant avec lui les solidarités de classe.

La mécanique de l’oubli

Le livre porte presque autant sur l’histoire des luttes noires, puisqu’on y retrouve des événements clés comme la marche de Selma à Montgomery en 1965 pour protéger le droit de vote des citoyens et citoyennes noires, que sur la construction des récits dominants au sujet de ces luttes. Comment l’histoire est-elle écrite, façonnée, transmise ? Qui mérite d’y figurer, qui dérange et pourquoi ?

Il est clair, à la lecture du livre, que la construction de la mémoire nationale est toujours politique. La mémoire du mouvement pour les droits civiques, telle qu’elle est présentée dans les manuels d’histoire, privilégie un récit unifié et linéaire. Or, Olivier Mahéo montre que « ce récit met de côté les femmes, et les divisions de classe, tout en "canonisant" quelques leaders mythiques élevés au rang de héros nationaux, qui dissimulent les dissensions et les tensions » .

Olivier Mahéo explique que l’invisibilisation des femmes se joue déjà dans la conservation et la mise en valeur inégales des documents issus des périodes en question, des années 1940 aux années 1970. Les archives des femmes activistes sont plus rares, plus parsemées et plus confidentielles, en partie car beaucoup étaient réticentes à l’idée de livrer leurs documents. Elles sont nombreuses à avoir aussi choisi de transmettre leur histoire oralement et les entretiens d’histoire orale sont dévalorisées par rapport aux autobiographies et aux essais politiques.

L’histoire tend également parfois à faire oublier la violence des oppositions. En présentant le mouvement pour les droits civiques comme une marche linéaire vers le progrès, aussi juste qu’inéluctable, il est facile d’oublier combien ces combats ont été difficiles, douloureux, violents et mortels. Le livre aborde des épisodes sanglants de cette histoire : le lynchage d’Emmett Till en 1954 , les attaques contre les cars des Freedom Rides, ces « voyages de la liberté » qui contestaient la ségrégation dans les transports en 1961 .

Olivier Mahéo revisite ainsi l’histoire des mouvements noirs américains en mettant en lumière des figures peu connues et en expliquant les tensions internes au mouvement, la concurrence entre organisations et personnalités politiques ainsi que l’évolution idéologiques de plusieurs groupes. Le livre nous invite à repenser les récits traditionnels qui ont eu tendance à gommer les dissensions, ce qui a parfois donné l’impression d’un mouvement fédérateur et consensuel. En miroir, les lecteurs et lectrices seront amené·e·s à faire de nombreux parallèles avec des groupes contemporains qui se battent pour la justice, comme Black Lives Matter et le combat contre les violences policières, ou les différent·e·s acteurs et actrices demandant des compensations de l’État fédéral pour l’esclavage, la ségrégation, l’histoire de la discrimination raciale et sa persistence jusqu’au XXIe siècle.

* Illustration : 21 avril 1960, Student Nonviolent Coordinating Committee