Un authentique livre d’art pour redécouvrir Michel Butor mélomane, musicographe, musicien même.

Michel Butor en musique, sous la direction de Mireille Calle-Gruber et Marion Coste… On s’attend, à lire la promesse de la couverture, à un collectif universitaire. À des articles qui analyseraient comment, dans le Dialogue avec 33 variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli (1971), dans Votre Faust (1973), dans Concert (1994), la musique est venue informer la poétique, l’esthétique et les pratiques médiales mêmes de Butor.

Mais c’est beaucoup mieux encore : ce que nous offrent ici les éditions HDiffusion, c’est un véritable livre d’art mêlant textes de Butor lui-même, témoignages de ceux qui l’ont connu, images des objets qui ont jalonné son aventure d’artiste et libres méditations de ses commentateurs.

Un véritable livre aux trésors

Faisons les choses dans l’ordre et ouvrons le livre aux premières pages d’abord. Tout commence par une photographie du violon de Michel Butor accompagnée de l’histoire de l’instrument racontée, en novembre 1954, par sa grand-mère maternelle Marie Brajeux ; un petit texte d’autant plus touchant que le manuscrit en est reproduit en fac-similé. Suivent, toujours au sujet de cet objet hissé au rang de fétiche, quatre paragraphes saisissants de simplicité signés Mathilde Butor Oskeritzian : « Enfant », rappelle la fille de Butor, « Michel a travaillé le violon. Je me souviens de lui racontant avoir cessé de jouer quand sa mère, devenue sourde, n’a plus pu l’entendre. »

Mais faut-il égrener les pages d’un tel livre une par une, et l’une après l’autre surtout ? Gageons que non, et feuilletons le volume au hasard. On découvre ainsi de superbes photographies de la « jupe [de satin] de Marie-Jo », que l’écrivain rehaussa d’un poème pour l’offrir à sa femme, à l’occasion de son anniversaire, le 28 mai 1982 : « […] Tendre ondine sensuelle / je t’offre ces résonances de valses / vertiges de gongs parfums de jouets / velours de flaques anciennes / écoute Marie-Jo rêveuse / les ondulations des nouveaux arbres […] ». Moins intime, mais non moins splendidement ornée, est cette « étole manuscrite » (« écriture sur soie », est-il précisé, comme on dirait « huile sur toile ») que Butor conçut en 2013 pour La Boutique Extraordinaire d’Agnès Butor : « Mais les doigts reprennent l’envers / serpent de murmures et lueurs / me froissant comme des pétales / pour en extraire le parfum / une chanson qui se poursuive / où l’on invente de nouveaux / couplets s’envolant au silence / dans la démarche et le regard ».

On s’émerveille, aussi, devant les reproductions des livres d’artiste réalisés par Bertrand Dorny à partir de textes de Butor : Fantaisie pour Clementi, par exemple, avec la partition de Jean-Yves Bosseur (2005) ; ou Arioso, avec la partition d’Henri Pousseur (2012). Il y a mille autres belles choses encore, mais ce trésor ruisselant de textes, d’images et de sons à réveiller est trop abondant pour qu’on songe à en dire toute la richesse.

Butor hors des sentiers battus

De Butor, que lit-on quand on n’est pas un butorien patenté ? Passage de Milan, L’Emploi du temps, La Modification, Mobile, les volumes du Répertoire, et en général c’est tout. Or, à côté de ces portes massives ouvrant sur les grands chemins de l’œuvre, il est une infinité de petites poternes, titres ou thèmes, qui invitent à se perdre autrement dans le labyrinthe de quelque 1400 textes que Butor a patiemment construit pendant sept décennies.

Poussons donc la porte « Musique ». On n’entre pas de la sorte dans les quartiers les plus obscurs de la cité butorienne, tant s’en faut : « Musicien par l’éducation reçue et ayant appris le violon, Michel Butor fut toute sa vie un musicologue autodidacte, excellant dans l’analyse des compositions et des harmonies, l’écrivain prenant à la musique des leçons d’audace : libre dans les mots d’opérer des transpositions, des variations, des fugues, séries et mouvements, des polyphonies, agile à effecteur la réduction d’un récit en poème, à tympaniser un motif dans l’ampleur chorale, à le faire rayonner en symphonie, à le métisser et à l’orchestrer par d’insolites croisées », rappellent les deux éditrices de l’ouvrage dans leur « Liminaire ».

On n’en redécouvre pas moins dans ce recueil des morceaux rares – rares car peu lus, rares aussi car d’un style de très haut parage. Prenons ce texte de 1995, intitulé Stravinsky au piano et offert aux pianistes Jean-François Heisser et Geroges Pludermacher, où Butor évoque, avec la justesse mêlée de fantaisie qu’on lui connaît, la « vertu d’insinuante douceur lointaine, de voyageuse héroïque élégie » qu’il « cherche et retrouve dans tant [des] œuvres » du compositeur.

Magnifiques également sont les Goyescas. Los ajos enamorados (les jeunes amoureux) caprices pour figures avec clavier, que Butor écrivit pour le même Jean-François Heisser, avec qui il donna « un concert le 9 juillet 2016 à Honfleur lors des Promenades musicales en Pays d’Auge ». Sa prose est là plus somptueuse que jamais : « Les peintres aiment beaucoup la musique. Elle était le paysage même du paradis. Ainsi dans le retable de l’agneau mystique, d’un côté le chœur des anges chanteurs, de l’autre celui des musiciens avec orgue, viole et harpe. Les instruments de musique jouent un rôle essentiel dans les “vanités”, ces natures mortes morales, où ils évoquent les plaisirs de l’ouïe auxquels doit renoncer le mourant, pour en retrouver de sublimés de l’autre côté de l’agonie ». C’est alors un Butor maître du macabre au même titre que Goya qui déploie la pompe ricanante de ses phrases :

« Le carnaval devient sabbat, mais la nuit sur le monte [sic] chauve aboutit à un arc-un-ciel angélique. […] Le “dies irae” transpire dans la sérénade du spectre. Rempli de son, le pantin est vidé de tout squelette ; ce qui lui permet de se contorsionner de mille façons comiques ou horribles. Ces ossements reposent-ils dans une tombe ou dans une fosse commune ? Ils sont, en tous les cas, ce qui demeure, les baguettes qui s’entrechoquent dans la danse, et qui déguisent sous leur rire les menaces de nos fins dernières comme dans les crânes de sucre dont se régalent les enfants mexicains. »

Où l’on se rappelle quel magicien des mots fut (est encore, d’outre-tombe) Butor, et combien il sut, au-delà de sa virtuosité de technicien de la littérature, approfondir, par l’éclat d’un style pourtant sans emphase, l’expérience que l’homme fait de ce qui le déborde.

Bref, pour le dire avec les mots de la quatrième de couverture : « La musique à l’atelier Butor, c’est une façon d’être au monde : de refuser de fermer les frontières entre les époques, les pays, les cultures ; de travailler à ouvrir des trous dans les remparts ; de se sentir vibrer avec les flux et les énergies planétaires. »

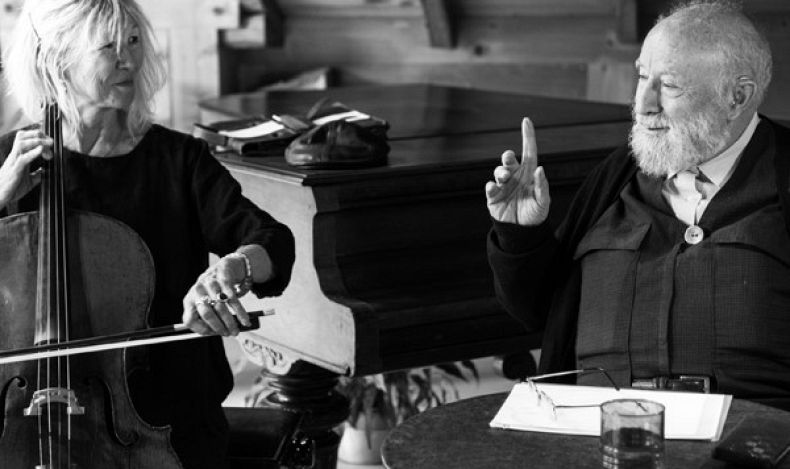

* Illustration : Michel Butor accompagné par Catherine Warnier (violoncelle) - Maison de la poésie.