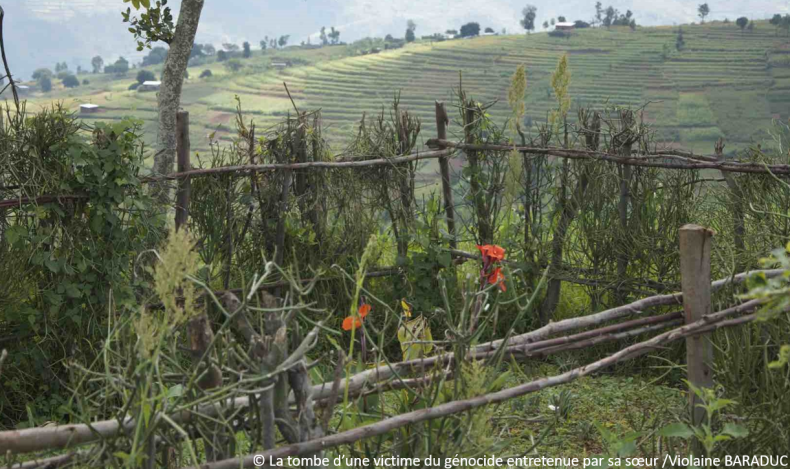

30 ans après le génocide des Tutsi au Rwanda, son étude foisonne d'axes qui nous amènent au plus près des victimes et de leurs bourreaux. Violaine Baraduc le fait au cœur de la famille.

Le génocide des Tutsi frappe par la proximité entre les bourreaux et les victimes avant et après le génocide. C’est ainsi que l’historienne Hélène Dumas parle de « génocide au village » pour montrer l’horreur qui se commet entre voisins. L’anthropologue Violaine Baraduc plonge encore plus loin dans l’intimité par le biais du concept d’infanticide génocidaire. Des mères hutu ont en effet tué leurs enfants nés d’une union avec un mari tutsi mais ces décisions suivent un chemin complexe que retrace, avec une grande finesse, la chercheuse à travers l’exemple de deux femmes.

Le génocide des Tutsi est abordé en Terminale dans le programme d’HGGSP mais aussi en Histoire. Les meurtres au sein de la famille sont aussi un moyen de comprendre les procédures judiciaires et la complexité des enjeux mémoriels.

Nonfiction.fr : Votre livre, issu de votre thèse, repose sur l’« infanticide génocidaire » que vous définissez comme l’assassinat par un parent hutu de son ou ses enfants tutsi. Comment avez-vous forgé cette expression alors que les identités hutu et tutsi ne correspondent pas à des « ethnies » et ont longtemps été assez poreuses ?

Violaine Baraduc : J’emploie effectivement l’expression d’« infanticide génocidaire » pour désigner l’assassinat en 1994 par un parent hutu de ses enfants tutsi – ou perçus comme tels. Comme pour l’ensemble du projet génocidaire, le processus d’identification des victimes a reposé dans les familles sur des critères pouvant être qualifiés d’« objectifs », c’est-à-dire administratifs (l’« ethnie » mentionnée sur la carte d’identité) ou pratiques (l’« ethnie » reconnue par la communauté, notamment par la voie d’une culture généalogique). Mais cette authentification a également pris appui sur des critères subjectifs, d’attachement, comme l’illustre l’histoire de Béata Nyirankoko, dont la fille n’a jamais été menacée par le projet criminel de sa mère, alors qu’elle est issue du même lit que ses deux frères et qu’elle est née tutsi elle aussi.

Une autre forme d’authentification témoigne bien de la labilité des identités au Rwanda. C’est celle qui s’est fondée sur des critères physiques, s’attachant à des phénotypes. Durant le génocide, de nombreuses personnes ont été exécutées aux barrières parce qu’elles répondaient à des phénotypes dits tutsi, où les tueurs pouvaient contrôler la forme et la taille du nez, la couleur et l’élasticité ou la douceur de la peau, mais aussi les mollets, les chevilles, les mains ou la silhouette. Si cette question du physique et des stéréotypes n’a pas pesé dans les deux cas étudiés ici, il semblerait qu’elle ait certaines fois compté, y compris lorsque les meurtres ont été intrafamiliaux. On m’a rapporté l’affaire d’un homme hutu qui a tué sa femme tutsi et qui a ensuite sélectionné parmi ses enfants celle qui lui ressemblait, avant d’assassiner les autres. Ce crime raconte le soupçon qui a pu peser sur certaines femmes tutsi dont le mari avait adhéré à l’idéologie du génocide. La propagande, qui s’est en partie appuyée sur la stigmatisation et l’hypersexualisation des femmes tutsi, présentait ces dernières comme l’une des deux armes employées par les Tutsi contre les Hutu, avec l’argent. Dans L’appel à la conscience des Bahutu publié par le journal extrémiste Kangura en décembre 1990, il est ainsi suggéré que les femmes tutsi pratiquent une forme de sexualité politique (espionnage) pouvant passer par le mariage. Au cœur de ce massacre familial cité en exemple, le soupçon du mari offre une version plus absurde encore de l’exploitation des femmes par l’ennemi tutsi. Accusant son épouse d’avoir eu leurs autres enfants avec des hommes Tutsi, il se serait figuré le travail reproductif des femmes tutsi comme une arme de reconquête du pays.

Malgré ce dernier exemple, l’infanticide génocidaire est d’abord un crime féminin, commis par des femmes hutu mariées à des Tutsi, souvent sous la pression de leur famille de naissance. Car, dans la société patriarcale et patrilinéaire rwandaise, l’enfant héritait de « l’ethnie » de son père – une catégorie qui, bien qu’elle résulte sous cette forme d’une construction coloniale, avait malgré tout conduit à des pratiques administratives et politiques (comme celle des quotas), et à une inévitable intériorisation, en dépit du fait que ce marqueur identitaire n’était pas le seul, ne serait-ce que parce qu’il existait aussi les clans au Rwanda.

Sur le plan judiciaire, dans le cadre des gacaca ou du tribunal international pour le Rwanda, ce type de crime est-il pris en compte et a-t-il été jugé différemment des autres meurtres génocidaires ?

Le Tribunal international pour le Rwanda a concentré ses activités sur des personnalités politiques ou comptant parmi les planificateurs, les organisateurs ou les incitateurs du génocide. À ma connaissance, il ne s’est pas préoccupé des crimes commis dans la famille. Pour ce qui concerne les procès Gacaca dans leur forme embryonnaire, des débats ont eu lieu lors de la conférence internationale qui, en 1995, se sont intéressés à « la trahison de position de confiance » (une information relevée par mon collègue Rémi Korman). Celle-ci comprenait entre autres, le clergé, les époux et les parents. Pour autant, ces discussions n’ont pas été suivies d’effets et la catégorisation des crimes n’a pas accordé de place aux violences commises dans la famille. Il est donc revenu aux juges bénévoles des tribunaux Gacaca la lourde tâche de fixer la peine des suspect·es, à partir d’un outillage juridique ne tenant pas compte des spécificités de ces affaires.

Les peines attribuées à Patricie Mukamana et Béata Nyirankoko témoignent de la difficulté de la tâche accomplie par les juges – autant du fait de leur lourdeur que de leur écart. La première a été condamnée à 15 ans d’incarcération, avec sa sœur et les deux grands fils de celle-ci. La deuxième purge quant à elle une peine de 30 ans, en théorie réservée aux accusé·es de la première catégorie, c’est-à-dire celle qui réunit les personnes inculpées pour les crimes les plus graves, détentrices en 1994 d’une autorité importante, organisatrices des massacres ou autrices de viols. Cette peine semble d’autant plus sévère que les fils de Béata ont survécu et qu’elle a avoué son crime pendant le procès, ce qui aurait dû contribuer à la faire diminuer.

Selon la loi, les meurtres intrafamiliaux n’auraient théoriquement pas dû être jugés différemment des autres crimes. Néanmoins, il semblerait que l’infanticide génocidaire, s’il est entendu comme crime féminin, a donné lieu à une forme de moralisation particulière. C’est du moins ce dont témoigne le cas de Bosco Rugumire, un grand-père qui a tué ses petits-enfants en profitant de l’absence de sa fille, qu’il a ensuite laissée se faire accuser. Finalement reconnu coupable, l’homme a été condamné à quatre ans de prison, une peine donc bien inférieure à celles de Patricie et Béata. Il n’a pourtant pas davantage coopéré avec le tribunal. Ce qui conduit à cette question : Bosco Rugumire a-t-il été moins sévèrement condamné parce qu’il a tué ses petits-enfants et non ses enfants, ou bien parce qu’il était un homme et non une femme ?

Vous rappelez que la place des femmes dans le processus génocidaire est longtemps restée en marge des recherches ou a été étudiée par des femmes, puis dans le cadre de travaux à majorité anglophones. Quelles places occupent les femmes dans le génocide ? Elles semblent peu nombreuses parmi les décideurs à l’exception de la ministre de la Famille Pauline Nyiramasuhuko qui avait déclaré : « avant de les tuer, vous devez les violer ! ».

Durant la décennie qui a suivi le génocide, en dépit des divers travaux engagés pour réfléchir à la réponse judiciaire à lui apporter, deux problèmes se sont posés. D’abord, celui de la conceptualisation de la criminalité génocidaire et de la définition d’un périmètre permettant de dire où et quand elle commence et où et quand elle s’arrête. Ensuite, celui de la conceptualisation de la criminalité génocidaire féminine.

Concernant le premier problème, je dirais qu’il a été compensé par le travail effectué pour la collecte d’informations, la collecte ayant été la première étape des procès conduits par les juridictions Gacaca. À ce moment-là, ce que j’appelle le « périmètre du génocide » a dû être affiné, permettant d’englober des crimes qui jusqu’alors n’avaient pas retenu l’attention des autorités – en particulier pour tout ce qui relevait de la complicité. C’est le moment où il n’a plus seulement été question de juger les crimes de sang, et où le crime de génocide a été étendu dans le temps et dans l’espace, de manière à faire apparaître l’ensemble des événements ayant conduit à la mort d’un individu et la somme de responsabilités qu’elle a engagée.

Concernant le second problème, dans le précieux mémoire qu’elle a consacré en 2001 à cette question (« I never poured blood » : Women accused of genocide in Rwanda), la juriste canadienne Nicole Hogg a montré que lors des procès des génocidaires organisés par les tribunaux ordinaires entre 1996 et 2001, les femmes non seulement n’étaient pas jugées prioritairement, car leur participation était souvent estimée moins grave, mais en plus elles ont fait l’objet de décisions plus clémentes. Selon ses calculs, le taux d’acquittement des femmes était alors deux fois et demie plus importante que celui des hommes.

Il est nécessaire de comprendre les difficultés rencontrées par les autorités politiques et judiciaires rwandaises pour répondre à la criminalité génocidaire féminine, car celle-ci a quelque part impliqué de réfléchir à toutes les formes prises par le projet génocidaire. Cette participation, très majoritairement, a été celle de femmes qui ont joué un rôle de « relais ». Ce sont des paysannes, qui ont secondé les hommes se chargeant des exécutions. Elles ont appelé les tueurs, leur ont livré des gens, ont délivré des informations sur l’identité d’une personne ou sur l’endroit où elle se cachait. Je dis que ces femmes ont commis le génocide « par la bouche ».

La plupart des femmes ont participé aux massacres sans transgresser les assignations de genre. Elles ont donc apporté un soutien aux tueurs en rameutant, en dénonçant, en encourageant les assaillants, en pillant les biens et les récoltes des victimes. Bien des fois, elles ont fait corps avec les groupes d’assaillants, raillant les personnes conduites à la mort, dépouillant les cadavres. Sur certains grands sites de massacres, elles ont pu être recrutées pour ramasser et rassembler des pierres ensuite utilisées par les hommes pour attaquer les Tutsi. Lorsqu’elles ont tué, elles se sont souvent choisi des victimes à leur portée : des femmes et des enfants. Certaines femmes se sont tout de même fait remarquer en endossant un rôle plus important que celui attendu d’elles. Et d’autres femmes aussi, plus rares encore, ont rejoint une milice formelle ou informelle, ou, parce qu’elles avaient une position sociale avantageuse, ont eu un rôle d’organisatrice, de planificatrice ou d’incitatrice. Mais ces femmes, dont l’ancienne ministre de la Famille et de la Promotion féminine Pauline Nyiramasuhuko est devenue le symbole, ont des trajectoires exceptionnelles, qui ne sont pas représentatives pour moi de ce qu’est la criminalité génocidaire féminine.

Selon vous, que peut apporter une étude du phénomène génocidaire réalisée à l’échelle de la famille ?

L’une des spécificités du crime génocidaire étant l’attaque des liens de filiation, la famille est avant tout une échelle à partir de laquelle on peut réfléchir à la nature de la violence en jeu dans ce que j’ai choisi de qualifier d’« ordre génocidaire » – soit l’ensemble des facteurs, à différents niveaux, de l’État jusqu’aux plus bas échelons de la vie politique et sociale, qui rendent possible et même obligatoire l’extermination d’un groupe donné.

La famille est un espace particulièrement intéressant pour observer le retournement des liens sociaux au moment du génocide, pour autant je ne dirais pas qu’il l’est à l’exclusion de tous les autres. Il présente deux avantages indéniables : être circonscrit et regrouper, compte tenu de l’organisation sociale rwandaise, des gens unis par les liens les plus forts. En un sens, la famille peut être vue comme le plus petit rouage d’un mécanisme plus grand, grâce auquel il devient plus facile d’isoler les facteurs du passage à l’acte – en dehors de ceux ayant déjà été clairement identifiés par les travaux des décennies passées s’étant plutôt concentrés sur le rôle de l’État (au premier rang desquels la propagande, l’organisation administrative ou la milicianisation de la population). Et en même temps, si la famille est le plus petit rouage, elle est aussi l’endroit où s’observe la forme de déliaison la plus « radicale », celle entre des époux, et celle entre parent et enfant.

Travailler à l’échelle de la famille permet de poser de façon sensible et directe la question du choix dans le contexte génocidaire, comme celle des procédures d’identification et de reconnaissance déployées pour faire communauté autour de nouvelles valeurs. D’un point de vue méthodologique, travailler à cette échelle favorise une approche et des outils qualitatifs, qui exigent autant de rigueur que d’inventivité. C’est donc instructif à l’égard du matériau collecté ; cela l’est aussi à l’égard de l’expérience disciplinaire. Il faut dire que je n’aurais pas pu écrire cette étude comme je l’ai fait si j’avais dû me contenter des archives judiciaires. D’abord parce que compte tenu des faibles moyens dont disposaient les tribunaux et du déroulement des procès, les transcriptions des séances rapportent une très mince partie des échanges – ce dont j’ai pu me rendre compte en comparant la vidéo d’un des procès de Béata aux notes prises le même jour. Ensuite, parce que le procès de Béata a introduit un biais très important, en se focalisant sur la disparition de son mari plutôt que sur le crime pour lequel elle a finalement été condamnée, à savoir son projet d’infanticide.

Votre travail est certes une vaste enquête mais vous accordez une place particulière à deux femmes, Patricie Mukamana et Béata Nyirankoko, au cœur de l’infanticide génocidaire. Comment ont été permises ces rencontres et se sont-elles facilement dévoilées ?

J’ai pris connaissance des histoires de Patricie et Béata grâce à une enquête par questionnaire que j’ai réalisée en 2015. Ma toute première enquête a été conduite à la prison centrale de Kigali. Elle a reposé sur une ethnographie filmée, qui a donné lieu à la réalisation avec Alexandre Westphal d’un film documentaire intitulé À mots couverts (2014, 1h28). Durant trois ans, je me suis attachée à retracer les parcours criminels et judiciaires de huit femmes, dont les profils se distinguent assez nettement de la majorité des autres détenues condamnées pour génocide. Ces femmes, originaires de la capitale Kigali ou de la campagne environnante, étaient en moyenne plus éduquées, autrices de crimes plus graves et condamnées à de plus lourdes peines. Voulant me figurer les parcours de cette majorité invisible, j’ai réalisé le recensement de la population carcérale génocidaire féminine, avant de mettre sur pied deux enquêtes quantitatives. La première a reposé sur la passation d’entretiens de femmes tirées au sort. La seconde, elle, a été adressée aux détenues se présentant comme « avouantes », qui ont rempli ou le plus souvent fait remplir un questionnaire en kinyarwanda à l’intérieur du bloc (l’espace de vie des détenu·es). Environ un tiers des quelque 2200 femmes incarcérées à cette période ont répondu, et tandis que j’étais déjà sensibilisée à la question des violences intrafamiliales – et en particulier de l’infanticide génocidaire –, j’ai voulu rencontrer Béata et Patricie et démarrer une nouvelle enquête.

J’ai fait la connaissance de Patricie le jour où, avec l’administration pénitentiaire, nous avons projeté À mots couverts aux membres du club d’incitation à l’aveu auquel elle appartenait. Pour la première fois, quelques mois plus tôt, elle avait admis être à l’origine de la mort de ses enfants, dont elle avait dit pendant vingt ans qu’elles étaient mortes du choléra. Le jour de la projection, Patricie s’était identifiée au principal personnage du film, une mère qui elle aussi a eu le projet de tuer son fils tutsi. Elle était bouleversée et a fait un aveu aussi saisissant qu’inattendu durant vingt minutes. Nous avons fait notre premier entretien dans les jours suivants. Patricie est une femme anéantie par ce qu’elle a fait et vécu. La limite de son témoignage est, je dirais, la limite de son souvenir. L’autre difficulté qui s’est posée dans nos échanges, en plus de ce qui avec le recul m’est apparu comme un manque d’empathie de ma part, c’est la relation qu’elle a entretenue avec sa sœur pendant et surtout après le génocide.

Béata est tout à fait différente. Elle est souriante, vive, affable. Parmi tout ce qui la sépare de Patricie, il y a le fait que les deux fils qu’elle a essayé de tuer ont survécu, puis le fait qu’elle n’a jamais repris sa maternité après les avoir retrouvés. C’est grâce à son fils aîné, que j’ai rencontré et interrogé avec son accord, qu’il est devenu possible d’écrire cette histoire. Par la suite, l’examen des archives de son procès, qu’elle m’a également autorisée à consulter, nous a permis de reprendre ensemble son récit là où il butait – à cause de l’impossibilité pour elle au départ de dévoiler certaines choses. Il convient tout de même de noter que dans son cas, comme dans celui de Patricie, la recherche a pris appui sur le travail conduit par ailleurs en prison en faveur de l’aveu – par l’administration et/ou par des organisations religieuses.

Le chapitre 4 « Trier ses enfants : enfants "tuables" et enfant "sauvable" » s’avère terrible car Béata Nyirankoko n’a pas envisagé immédiatement de tuer ses fils, elle a même tenté de les sauver. Vous décrivez un véritable processus à l’issue duquel elle assume de tuer ses fils. Pourquoi et comment en arrive-t-elle à cette décision ultime ?

Tout comme Patricie, lorsque le génocide a commencé, Béata n’avait aucune intention de tuer ses enfants. L’étude de leur parcours à chacune permet d’éclairer les mécanismes de la déliaison, tels qu’ils ont plus largement existé pendant le génocide.

Les causes de la progressive désolidarisation de Béata sont nombreuses, et elles agissent dans un temps plus long que pour Patricie, qui tue deux de ses quatre filles une dizaine de jours environ après que le génocide a démarré dans sa région. Pour Béata, il faudra deux mois pour qu’elle passe à l’acte. Elle se résout à commettre ce crime parce que, pour sa famille de naissance, le sacrifice de ses deux fils est la condition impérative à sa réaffiliation. Béata, qui avait en quelque sorte raté son mariage, devait mériter son retour dans la famille. Ses parents, soutenants au départ, s’étaient progressivement rangés à l’avis de leurs trois fils génocidaires, après avoir été rançonnés au moins à deux reprises pour racheter la vie des garçons. Au moment de son passage à l’acte, Béata et les siens fuyaient l’avancée du Front patriotique rwandais pour rejoindre le Zaïre (actuelle RDC), une guerre se déroulant concomitamment au génocide. Ce départ a renforcé l’animosité de ses frères à l’égard de ses fils, qui d’après elle au cours d’un récent entretien, se manifestait par de nombreuses brimades. Il convient tout de même de noter un « détail », qui a en fait toute son importance. Le jour où Béata entreprend de noyer ses fils de 5 et 12 ans, et avant de finalement les abandonner sur la route, elle est repérée par un groupe de miliciens qui lui demande pourquoi elle veut tuer ses enfants. Pensant qu’ils sont Hutu comme elle, ils la croient folle et la battent. À ce moment-là, il n’aurait fallu qu’un seul mot à Béata pour que ses fils soient exécutés. Mais elle a gardé le silence. Il me semble que ce geste dit son attachement à eux, et sa volonté qu’ils ne soient pas tués à tout prix.

Revenons sur la forme de ces entretiens conduits en kinyarwanda, par le biais d’interprètes. Combien de temps avez-vous passé avec elles ? Comment, si c’est possible, vous êtes-vous préservée de tels récits ?

J’ai rédigé les monographies à partir d’entretiens réalisés avec Patricie et Béata en prison, entre avril 2015 et janvier 2017. Les ayant revues à plusieurs reprises l’une et l’autre au moment de la finalisation du livre lors de mon dernier terrain d’enquête démarré fin 2023, j’ai corrigé certaines petites choses. Pour Patricie, l’essentiel du matériau sonore a été enregistré au cours de quatre entretiens, durant douze heures. L’aveu qu’elle a réalisé pendant une vingtaine de minutes à l’issue de la projection du film a aussi été un moment et un matériau essentiels pour comprendre son expérience. Ces rencontres ont été complétées par des entretiens avec sa sœur, ses deux neveux et sa fille aînée, qui au total représentent aussi douze heures d’enregistrement. Pour Béata, il y a eu deux entrevues, qui au total ont duré huit heures. Je me suis également entretenue avec des membres de sa famille durant vingt-sept heures environ : ses trois enfants, et ses deux beaux-frères, accompagnés de leurs femmes. Dans le cas de Béata, il a été très utile de discuter avec ses proches, parce qu’elle avait dans un premier temps adopté la même position que lors de son procès, soit une collaboration apparente, mais soumise à de nombreuses logiques et stratégies de résistance. En outre, la recherche des enfants de Béata m’a conduite à me rendre dans les différents espaces auxquels la famille est liée, dans trois régions distinctes, ce qui s’est avéré aussi très utile pour saisir les expériences de chacun.

Malgré des compétences en kinyarwanda, mon niveau m’impose de travailler avec un interprète – du reste comme tous mes collègues. La présence de l’interprète constitue par ailleurs à mes yeux un moyen particulièrement précieux de faire se « rejouer du social », dans une société encore fortement imprégnée par l’histoire du génocide, malgré tous les efforts entrepris par l’État en faveur de la réconciliation. Je tire de précieuses connaissances et informations de la relation que je tisse avec lui ou avec elle, ainsi que des ressources ou stratégies qu’il ou elle mobilise pour interagir avec les sujets de la recherche. L’interprète, souvent, agit comme un révélateur, au sens photographique du terme. Et presque à chaque fois, je tire de cette relation autant d’idées que de force. C’est donc d’abord à cet endroit, et grâce à la relation qu’avec mon ou ma partenaire nous construisons, que j’essaie de trouver la bonne distance. À mon sens, et même s’il m’a fallu du temps pour le comprendre, la violence est d’abord celle de l’enquête, et elle affecte en premier lieu la personne dont les choix et les secrets sont disséqués, puis l’interprète, qui doit accueillir, transcrire et incarner les mots du récit en plus de mes questions.

Vous avez des pages saisissantes sur la recomposition de la filiation et la désaffiliation au cœur du génocide, puis citez un proverbe en kinyarwanda : « Si pour le foyer l’homme constitue les piliers de la porte d’entrée, la femme, elle, en est le cœur ». Ces femmes ont choisi de détruire, dans un cadre certes où tout les enjoignait à commettre le pire, ce qu’elles avaient mis des années à construire. Ce sont bien deux femmes vulnérables que vous décrivez ici. Comment en êtes-vous arrivée à ce constat et vous ont-elles semblé avoir des regrets ?

Tout le livre écrit l’histoire de ces choix, dont je dirais qu’ils sont contraints. La recherche montre comment ceux-ci ont résulté d’une série d’épreuves, qui ont agi comme autant d’étapes dans la commission du crime : celle de Patricie ayant été comme l’expression d’une « peur panique », alors que celle de Béata a été le fruit d’une préparation plus longue de la part de ses frères et ses parents. La première écriture des monographies m’a permis de retracer leurs parcours et de lister ces épreuves, mais pour autant, je n’avais pas réussi à thématiser les causes de leurs passages à l’acte. Ce sont des enquêtes qui ont été difficiles, en partie parce que je crois les avoir réalisées du point de vue des enfants, qui appartiennent à la même génération que moi. Une réécriture, guidée principalement par l’anthropologue Michel Naepels et le sociologue Wilfried Lignier, a été nécessaire pour que je parvienne à faire apparaître clairement la somme des contraintes auxquelles elles ont été soumises. À partir de là, il est devenu plus facile d’isoler les causes structurelles et conjoncturelles de ces infanticides, et de faire ressortir les logiques de désaffiliation et de réaffiliation au cœur de l’analyse.

Certes déstabilisée par leurs manières d’être, je crois ne jamais avoir cherché à savoir si ces femmes avaient des regrets. À la fois parce que même si leurs crimes suscitaient chez moi une forme de colère et peut-être même de répugnance, j’ai tâché, sans toujours y parvenir, de ne pas faire peser de jugement moral sur elles et sur la recherche. Aussi, parce que compte tenu de leur existence, il est difficile de ne pas imaginer qu’elles sont pétries de regrets. Et je ne pense pas qu’à l’incarcération, dont Béata m’a dit récemment qu’elle lui avait finalement offert du repos. Patricie et Béata, avec leurs vies différentes, s’étaient construit quelque chose qui, en 1994, a totalement volé en éclat. Au moment où leur mari et leur belle-famille ont été exterminés, leur existence sociale n’a plus eu aucune valeur. C’est une idée que Patricie exprime très bien lorsqu’elle dit que, quand le génocide a commencé, elle avait « perdu son marché ». Après le génocide, en dépit d’une vie redémarrée, elles ont l’une comme l’autre dû surmonter des situations difficiles – certes, pas simplement du fait de leur geste, mais comment le considérer isolément du reste ? Béata a vu la presque totalité de sa famille mourir du choléra au Zaïre, elle est venue remplacer sa sœur dans son mariage, héritant de la responsabilité de ses neuf enfants, dont cinq sont morts dans le camp. Elle s’est retrouvée entièrement dépendante de son seul frère rentré vivant de l’exil, un génocidaire notable, rapidement incarcéré, ainsi que son nouveau concubin – le mari de sa sœur, dont elle venait d’avoir un enfant. Patricie, elle, a dû élever seule ses trois filles rescapées au milieu des voisins génocidaires et de leur famille, et retrouver une forme ordinaire de fonctionnement avec sa sœur, qui pendant le génocide l’a poussée à tuer ses enfants. L’une comme l’autre n’étaient plus les femmes de personne, elles n’avaient plus de famille sur lesquelles s’appuyer.