Le moteur animal a largement disparu des paysages et des mémoires. Pourtant, il a longtemps joué un rôle essentiel dans l’économie et il a contribué à « fabriquer la modernité ».

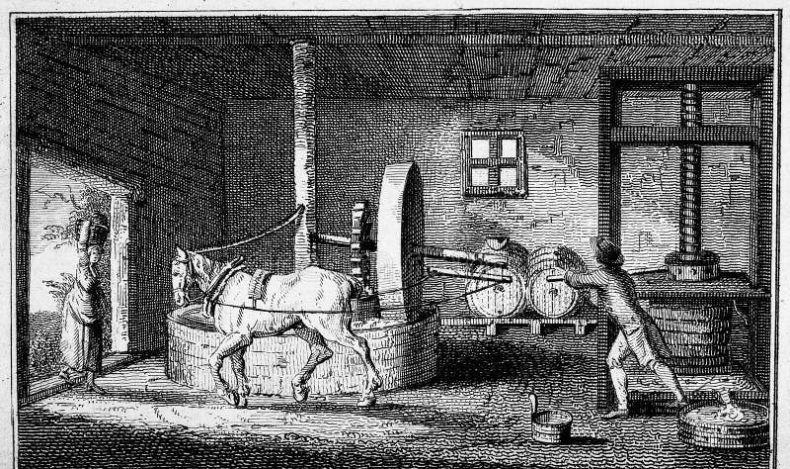

François Jarrige, spécialiste du monde du travail, des techniques et de l’environnement, a consacré son mémoire d’habilitation à la « ronde des bêtes ». Cette expression renvoie aux « manèges », ou « moulins à sang », fondés sur l’emploi d’animaux tournant en rond et attestés depuis l’Antiquité, à côté des usages du bât, de la selle et du trait. C’est au XIXe siècle que leur utilisation s’est intensifiée, en jouant un rôle important dans l’industrialisation, avant de se replier dans les petites industries rurales et l’équipement agricole.

À l’époque contemporaine, ce type d’équipement a souvent été jugé par les économistes, les ingénieurs et les moralistes comme dépassé, voire répréhensible, au point de renvoyer à une image retardataire de l’économie. Ainsi, ces manèges ont parfois été oubliés par les statisticiens, de même qu’ils étaient peu évoqués par les observateurs. Mais n’était-ce pas précisément parce que leur existence paraissait aller de soi ? De fait, ils ont longtemps fonctionné « à bas bruit », défendus par des vétérinaires et des agronomes qui les jugeaient utiles et perfectibles.

Familiers aux milieux populaires d’antan, ils témoignent d’une histoire des usages ordinaires et désormais largement abandonnés. Ils relèvent d’une ligne technique pratiquée par des artisans ruraux et fondée sur la lenteur, le bricolage et la prudence. S’ils font désormais partie du patrimoine, ils posent aussi le problème, toujours actuel, de la notion d’efficacité et invitent à prendre en compte le point de vue animal.

Omniprésence des manèges

Longtemps, les manèges ont été partout : dans la meunerie et les boulangeries, comme instruments de levage dans la construction ou dans les mines, de broyage des grains comme des minerais, actionnant les roues élévatoires d’eau et les pompes aspirantes, dans les huileries, brasseries et autres tanneries, dans l’industrie textile, les carrières, le forage des puits, dans l’imprimerie, les scieries, la métallurgie, les industries d’armement mais aussi dans le broyage des argiles, dans l’industrie rurale des tuileries et briqueteries, dans les petits ateliers de poterie, de porcelaine et de faïence. L’énumération qu'on peut en faire à partir de l'impressionnant dépouillement de François Jarrige ne saurait être exhaustive.

Souvent, il s’agit d’équipements fixes, mais parfois, ils sont constitués d’appareils portatifs. Ils ont coexisté avec l’hydraulique puis avec les machines à vapeur, coûteuses, délicates d’emploi et parfois dangereuses. Au contraire, le manège, facile à construire et à réparer, apportait une énergie sûre et rassurante, parfois complémentaire ou transitoire. Il était mis en œuvre par des compétences locales, souvent issues du monde paysan, dont le savoir reposait sur l’observation et l’empirisme.

Le machinisme agricole est l’un de ses domaines de prédilection, qu’il s’agisse de l’irrigation, de l’asséchement ou du battage des céréales. Existaient aussi des « équipements cousins » du « moulin à sang », qui font sans doute encore davantage violence aux bêtes : la trépigneuse ou tapis roulant, l’animal avançant sur un tablier qui ne cesse de se dérober et fournissant ainsi un travail plus harassant que celui de la ronde ; ou encore, l’épuisante roue à chiens.

Dans quelle mesure l’animal est-il une machine ?

Un détour philosophique est nécessaire. François Jarrige écrit, après bien d’autres, que c’est à Descartes qu’on doit la formule de l’animal machine. L’animal ne serait qu’un simple assemblage de pièces et de rouages, dénué de conscience et de pensée. François Jarrige situe l’essor de cette représentation mécaniste des animaux dans le contexte d’une utilisation accrue du moteur animal à l’époque moderne. Mais la question est plus complexe, comme l’ont observé maints philosophes. Descartes ne faisait pas porter sa réflexion sur le travail de l’animal mais établissait une analogie (et non une pleine similitude) entre l’automate, alors en vogue, et l’animal. Quant au corps de l’homme, il était défini par le philosophe comme une machine distincte de son âme, une âme dont l’animal était selon lui dépourvu. Surtout, Descartes écrit que les animaux pouvaient éprouver des passions et des affections.

L’idée que les animaux en seraient incapables vient plutôt d’épigones, ainsi Malebranche, qui ont simplifié sa pensée au risque du contre-sens. C'est donc plutôt par leurs commentaires qu’un certain « cartésianisme » a diffusé de telles conceptions, propres à justifier les traitements infligés aux animaux travailleurs. En ce sens, on rejoindra François Jarrige : la bête qui tourne indéfiniment en rond a pu n’être perçue que comme un élément d’un équipement dont il faudrait seulement mesurer et optimiser la force. L’animal, jadis intermédiaire entre les humains et le monde divin, a vu son image se dégrader et la frontière avec l’humanité est devenue un fossé. Au demeurant, la question de la sensibilité de l’animal – donc de sa souffrance – et celle de son intelligence – donc de son autonomie – sont à la fois distinctes et fondamentales. Aussi emploiera-t-on ici la notion d’animal machine dans la mesure où celui-ci est un élément – à la fois pièces et « carburant » – d’un outil mécanique, mais sans que cela doive le réduire pour autant à cette seule dimension.

Mesurer le travail de l’animal machine

À partir du XVIIIe siècle, les élites savantes n’ont cessé de mesurer les rendements des animaux. Le travail tend à devenir une catégorie abstraite, où « l’ouvrier, les bêtes et les machines sont interchangeables ». C’est alors l’ensemble des êtres vivants qui est représenté en automates. Le cheval, plus rapide que le bœuf, permet d’accroître le rythme de travail. Les chevaux aveugles ou borgnes, moins chers, sont vus comme particulièrement appropriés pour le travail du manège ; pour ceux qui voient, on utilise des œillères, instrument coercitif par excellence qui limite le champ de vision et accroît la productivité. Mais le bœuf n'est pas sans avantage : il est plus facile à dresser, moins coûteux à entretenir, et une fois devenu inutile, il est revendu à la boucherie. Quant aux chiens, on dit volontiers d’eux qu’« ils aiment travailler », ce qui justifie tout.

Si l’entreprise en vient à prendre soin des animaux, c’est afin de préserver son capital productif, quitte à sanctionner les ouvriers qui les maltraitent. Les ingénieurs calculent la durée optimale du travail animal en tenant compte de la préservation de la santé d’une telle « machine », qu’il aura fallu acheter et entretenir. L’animal n’est dès lors objet de soin qu’en tant que « précieux capital productif », éventuellement mieux traité que le prolétaire humain, plus facilement remplaçable.

De l’animal machine à l’animal prolétaire

Parler d’« animal prolétaire » pourrait paraître abusif, et l’on peut regretter que François Jarrige n’ait pas davantage développé cette question. À la différence du prolétaire, l’animal ne vend pas sa force de travail contre un salaire, il la donne gratuitement, en échange de l’entretien qui lui permet de la reproduire. On pourrait aussi définir cet entretien comme une rétribution minimale et concrète de son travail, comme pour les esclaves (mais sans la perspective de l’affranchissement). Dans ce sens, l'animal de travail est à l’image de valets de ferme sommairement nourris et logés mais non payés. Une telle « rétribution » est analogue à un salaire qui permettrait au travailleur de seulement reproduire sa force de travail. Selon cette perspective, dans un monde où commande la recherche du profit, l’animal serait plutôt un « sous-prolétaire », d’autant plus que les animaux ne sont pas en mesure de s’organiser collectivement contre l’exploitation qu’ils subissent.

En revanche, le travail animal a des exigences qui lui sont propres. Comme l’observe François Jarrige, « la mise au travail des animaux façonne l’expérience et l’espace du travail, leur présence détermine la taille et la forme des bâtiments ». Pour nombre d’ouvriers, souvent d’origine paysanne, l’animal des manèges est un compagnon de labeur, très proche notamment des serruriers et des divers spécialistes du soin des bêtes, de leur équipement et de leur approvisionnement. Par le partage de la peine, qui pour l’animal devient sans doute davantage encore souffrance, l’animal s’intègre dans la classe des travailleurs. C’est ce que théorise le réformateur Charles Gide en 1861, en proposant de considérer les animaux comme des travailleurs (presque) comme les autres, pour lesquels « les travailleurs-hommes devraient avoir certains sentiments de confraternité ».

Le travail animal en question : morale et efficacité

Au XIXe siècle, la dénonciation de la souffrance animale ne cesse de s’amplifier, de la même manière qu’est dénoncée l’exploitation des êtres vivants. Le manège, identifié à l’esclavage, est de plus en plus perçu comme un instrument d’oppression et de punition, alors que les machines à vapeur apparaissent comme des instruments de libération. François Jarrige note avec raison que c’est dans ce contexte que, sous l’impulsion de médecins, naît en France (après l’Angleterre) la Société Protectrice des Animaux en 1845. Mais il faudrait ajouter que l’action de celle-ci a d’abord été tournée vers la protection des chevaux de trait, maltraités en pleine rue par des charretiers brutaux : s’il faut bien traiter le cheval, c’est aussi pour préserver son rendement et pour épargner aux humains le spectacle moralement pernicieux de la violence publique. La ronde invisible des bêtes n’est pas ici dans la ligne de mire.

Dans la littérature, la métaphore du manège en vient à désigner l’exploitation de la nature et des non-humains, voire l’ennui ou le désespoir des activités répétitives. Après 1860, le manège se mue en « marqueur passéiste », notamment dans la peinture, en évoquant les mondes éloignés dans le temps et dans l’espace, associé ainsi à un « Orient barbare » jugé retardataire. En Europe, il évoque de plus en plus des pratiques moyenâgeuses. Concrètement, les villes rejettent les animaux encombrants et puants.

On tente pourtant d’adapter le manège au transport, en installant des « machines embarqués » dans les transports terrestres, mais la lenteur le condamne, à un moment où s’impose la quête de la vitesse : la locomotive l’emporte. Il rencontre un temps davantage de succès dans la navigation fluviale, alors que les chaudières ont une fâcheuse tendance à exploser ; mais, là aussi, sa lenteur finit par le condamner. L’efficacité de la « machine » animale finit par être mise en question.

Alors que le travail industriel est fondé sur la notion de régularité, que sont censées garantir les machines et la discipline imposée aux ouvriers, l’énergie animale apparaît de plus en plus comme indocile et irrégulière. On constate même qu’il arrive que les animaux imposent leurs contraintes, modifient les cadences, voire travaillent (ainsi les chevaux des mines) de manière presque autonome : l’animal travailleur ne serait pas la machine décrite par un certain « cartésianisme » ; il devient un prolétaire difficilement gérable, tel un animal humain. Marx, en bon produit de son époque, ne jure que par la machine à vapeur et repousse l’emploi des « énergies aléatoires » : les bêtes, le vent et l’eau.

Disparition et survivance des manèges

Dans ce nouveau contexte productiviste, l’emploi de l’animal impose donc de recourir à la coercition. En premier lieu, la réponse a résidé dans le perfectionnement des manèges, afin d’assujettir davantage les bêtes. Mais ce constat de l’existence d’une autonomie dérangeante voire intelligente va mener les manufacturiers et les ingénieurs à une conclusion plus radicale encore, alors même qu’ils disposent désormais d’autres solutions techniques : l’autonomie étant vue comme un frein à l’expansion industrielle, les manèges vont entrer dans la voie de l’obsolescence grâce à la motorisation thermique puis électrique. Aux manèges de travail vont succéder les manèges de divertissement : les premiers « manèges de chevaux de bois » apparaissent vers 1860, actionnés d’ailleurs par des animaux vivants. À la même époque, le manège qualifie l’absurdité d’un monde qui tourne en rond.

Ce destin inexorable n’est pourtant pas linéaire. Au XXe siècle, dans les campagnes françaises, nombre de manèges survivent, qu’il s’agisse du marché du neuf ou de celui de l’occasion, en coexistence désormais avec l’électrification. Mais les manèges, s’ils persistent dans les marges des sociétés industrielles ou dans les pays du Sud, sont de moins en moins visibles. En France, toutefois, pendant l’Occupation, on ressort de vieux équipements afin d’économiser le combustible. À l’inverse, les « technocrates » de Vichy, aux prises avec la pénurie de main d’œuvre et les impératifs du ravitaillement, ne voient de solution que dans une politique de modernisation devant mettre fin au « retard français » : le salut est pour eux dans l’électrification. À la Libération, et comme dans d’autres domaines, la continuité avec Vichy est manifeste : c’est EDF qui prend le relais.

Les manèges ont plus longtemps persisté dans les « sociétés coloniales », mais aussi dans les pays socialistes d’Europe de l’Est et dans le bassin méditerranéen. En Afrique, ils ont suscité un renouveau d’intérêt dans les années 1960, surtout pour le pompage de l’eau et l’irrigation. Depuis la fin du XXe siècle, la question des technologies douces a fait redécouvrir le potentiel de l’énergie animale. Mais c’est moins vers le manège, oublié, que l’on s’est tourné, que vers la traction animale.

Dans sa conclusion, François Jarrige livre une remarque personnelle : « au fil de cette longue enquête, j’ai perçu bien des doutes sur l’intérêt de consacrer tant d’énergie à suivre cette lignée technique oubliée, anachronique et pour tout dire morte ». Il faut le rassurer et renvoyer à la réponse qu’il a lui-même donnée, en laissant le lecteur libre de faire des choix éminemment politiques : « les manèges ne sont en effet inefficaces que si l’on considère les équipements techniques arrimés aux ressources fossiles comme les plus naturels ou rationnels. Ils peuvent incarner à l’inverse une trajectoire alternative reposant sur d’autres cycles de matière, sur l’absence de séparation étanche entre l’industrie, l’artisanat et l’agriculture, sur des ontologies non binaires marquées par une série de contraintes fortes ».

D’un intérêt qui va bien au-delà des questions techniques, rarement un livre d’histoire aura été autant ancré dans la très longue durée, depuis les tâtonnements ingénieux des Anciens jusqu’aux interrogations infiniment complexes du présent et du futur. Le salut serait-il dans une alliance entre le bricolage et la science, impliquant une redéfinition radicale des rapports sociaux dont les animaux non humains ne seraient pas exclus ? Une révolution, pour tout dire.

* Crédit photo : Cheval tournant la roue pour écraser les pommes (© Awcnz62| Dreamstime.com).