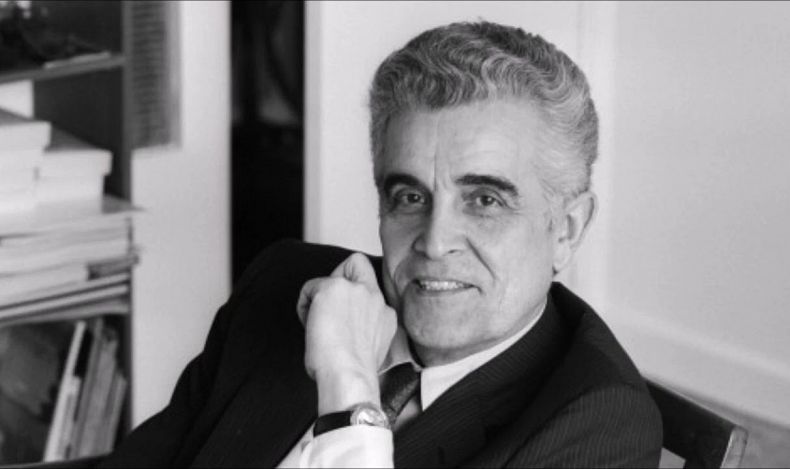

Bernard Perret propose une synthèse de l’œuvre de l'anthropologue René Girard, qui explicite ses concepts centraux en les confrontant aux critiques de l’époque et aux débats contemporains.

Comment penser la violence inhérente à toutes les sociétés humaines ? Telle est la question centrale que n’a cessé de poser René Girard (1923-2015) tout au long de son œuvre. Si cette question se situe à l’intersection de plusieurs domaines des sciences sociales, c’est essentiellement en anthropologue et sociologue des religions que l’a traitée Girard, car la question de la violence est selon lui indissociable de celle du sacré.

L’ouvrage de Bernard Perret, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, propose une synthèse critique de cette œuvre. Son objectif est à la fois de mieux faire connaître les thèses de cet auteur au grand public et de les replacer dans des débats plus larges qui en font ressortir les points saillants comme les limites.

Cette visée pédagogique est d’autant plus appréciable que la pensée de Girard repose, pour sa part, sur un mode d’argumentation qui procède par accumulation d’indices hétérogènes, laquelle peut dérouter les lecteurs. Girard est par ailleurs un penseur dont les thèses, aux yeux de beaucoup, indisposent parce qu’il accorde une place centrale au christianisme. Mais ces méfiances ne sauraient empêcher la lecture d’une œuvre qui, par bien des aspects, donne encore à penser, y compris par la critique, comme le démontre l’ouvrage de Perret.

Le désir mimétique

L’anthropologie de Girard repose tout d’abord sur l’idée de désir mimétique, qui constitue à ses yeux un mécanisme fondamental des comportements humains.

Son premier livre, publié en 1961 et intitulé Mensonge romantique et Vérité romanesque, expose cette idée à partir d’une étude sur le roman européen. L’auteur y découvre, chez Cervantès, Stendhal, Flaubert, Proust et Dostoïevski, une description de la nature imitative du désir. Les personnages principaux de ces romans ont en effet en commun d’être mus par l’imitation de ce qu’ils croient être les désirs de leurs modèles. Ainsi, Don Quichotte cherche à imiter les héros des romans de chevalerie et les personnages de Proust imitent les goûts et les opinions de ceux à qui ils veulent ressembler.

C’est donc d’abord en critique littéraire et à travers le roman que Girard étudie de manière systématique ce phénomène humain décisif. De là procède sa thèse centrale selon laquelle ce qu’il y a de plus ardemment humain dans le désir provient de son caractère mimétique.

La violence et le bouc émissaire

Ce n'est que dans un second temps que Girard s'oriente vers l'anthropologie et applique ses réflexions à la société elle-même. Son idée est que le mimétisme est capable de rendre compte de l’émergence de la culture et donc de l'ordre social, mais aussi de la violence qui lui est inhérente.

Contrairement aux penseurs du contrat social tels que Hobbes, qui expliquent la violence sociale par l'existence d'un objet vers lequel convergeraient naturellement tous les désirs et que tous les individus chercheraient à s'approprier (menant à la « guerre de tous contre tous »), Girard considère que l'ordre social s'érige sur la base d'une cristallisation mimétique de la violence à l'endroit d'un bouc émissaire (menant à une situation de « tous contre un »).

Le sacré et le sacrifice

C'est alors qu'intervient la notion de sacré, et avec elle la dimension religieuse. Selon Girard, le sacré renvoie à un ensemble de pratiques (rites sacrificiels, tabous, interdits), dont la visée première est de protéger les communautés humaines contre le péril mortel de la violence interne, c’est-à-dire de la dissension et de la fragmentation. En ce sens, la notion de sacré appelle, comme son double négatif, celle de sacrifice, dont la fonction consiste au contraire à transférer la violence sur une victime qui ne pourra pas être vengée.

En se consolidant autour des pratiques sacrées, la société institutionnalise en même temps le sacrifice, c’est-à-dire l’imitation ritualisée des processus de stigmatisation et de victimisation qui conduisent à la désignation d’un bouc émissaire — ce terme étant emprunté à un ancien rite judaïque de Yom Kippour, dans lequel un bouc était envoyé dans le désert après avoir été chargé des péchés d’Israël.

L’articulation du sacré et du sacrifice permet d’une certaine manière que la violence ne reste pas nue, qu’elle soit intégrée dans des récits justifiant la mort des victimes ou dans des rituels permettant au collectif de se transcender. De manière plus générale, la religion tout entière peut être définie selon Girard comme un commerce institué avec les dieux permettant de rationaliser et donc de rendre compte de manière intelligible des effets socialement bénéfiques du sacrifice.

C’est sur ce point que certains commentateurs refusent de suivre l’analyse de Girard, qui ménage dans ce système une place tout à fait singulière au christianisme. Pour l’anthropologue, ce dernier a opéré, par la figure du Christ, une rupture majeure avec les religions antérieures : la Passion peut en effet être interprétée comme une manière pour le Christ de prendre la place de la victime dans le sacrifice et ainsi de dévoiler l’iniquité du mécanisme victimaire. Plutôt que de la masquer et de la perpétuer, le christianisme se proposerait de dénoncer, dans sa chair, la violence qui est au fondement de l’ordre social.

En somme, ce que l’œuvre de Girard a de fécond pour la réflexion contemporaine, c’est sa description de l’instabilité fondamentale des relations humaines, qui à la fois engendrent des conflits violents et nécessitent des résolutions cathartiques de nature rituelles et sacrées. Mais ce constat appelle une interrogation, sur laquelle insiste Perret en conclusion : les violences destructrices auxquelles nous assistons ne découlent-elles pas directement de la disparition progressive du sacrifice et du sacré — remplacés par les mécanismes du droit, les exigences de la solidarité, les impératifs de la conscience éthique et la civilité des modernes ?