La biographie d’un Père dominicain proche d'Etienne Gilson ou Jacques Maritain, plusieurs fois condamné par l’Église, dont les préoccupations se firent l’écho des problèmes de son temps.

Etienne Fouilloux est un spécialiste reconnu de l’histoire contemporaine du catholicisme français, qui a déjà consacré deux biographies à des théologiens français importants du XXème siècle, François Varillon et Yves Congar. Il signe une nouvelle biographie, celle du théologien dominicain Marie-Dominique Chenu, dont l’importance et l’influence furent grandes à différents moments de sa vie. Une des réussites remarquables de ce livre est de montrer à la fois comment le Père Chenu en arrive à prendre et à défendre certaines positions et ce qui explique pourquoi la hiérarchie catholique a réagi comme elle l’a fait.

Marie-Dominique Chenu et le Saulchoir

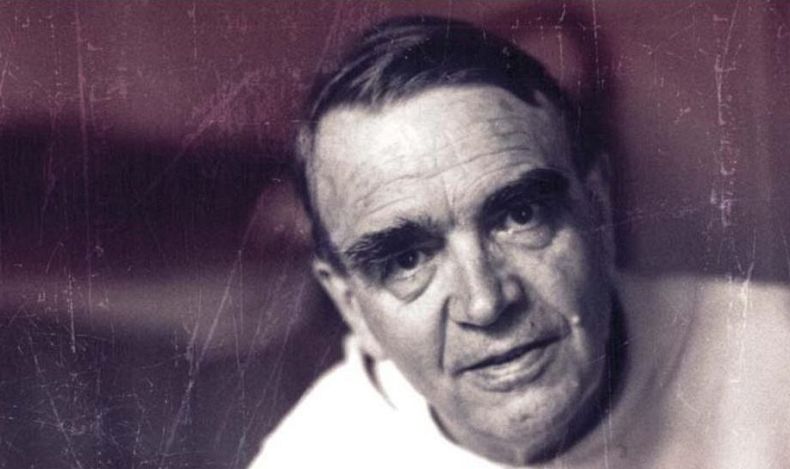

Etienne Fouilloux, qui a connu personnellement le théologien né en 1895, rapporte que ce dernier était discret sur sa famille. Pendant la première guerre mondiale, il est réformé, sans qu’on sache précisément pourquoi. Il ne part donc pas au front, mais entre dans l’ordre dominicain au Saulchoir, qui est alors occupé par les Allemands. Marie-Dominique Chenu va donc étudier à Rome, où ses supérieurs décident de l’envoyer pour faire ses études de philosophie et de théologie.

A Rome, le 3 septembre 1914, Benoît XV succède à Pie X, mort le 20 août. Benoît XV met un terme à la lutte antimoderniste du pontificat précédent. Mais c’est le décret de la Congrégation des études du 27 juillet 1914 qui détermine surtout la formation thomiste de Marie-Dominique Chenu : comme le dit Etienne Fouilloux, ce décret « fait des vingt-quatre thèses dégagées dans les écrits de saint Thomas d’Aquin par le jésuite Guido Mattiussi (…) la règle pour l’enseignement de la philosophie et de la théologie », sans qu’on sache avec certitude si cette « règle » est imposée ou proposée. Or cette réduction de l’œuvre de Thomas à quelques propositions suscitera souvent l’indignation du Père Chenu. Mais les professeurs qu’il aura à Rome sont « quelques-unes des têtes pensantes de l’Ordre ».

Marie-Dominique Chenu suivra notamment l’enseignement du père Garrigou-Lagrange, dont il apprécia particulièrement le cours d’ascétique et mystique. Ce cours est une première dans une université catholique, et il a pour cadre le retour de la réflexion sur la mystique autour de laquelle on s’interroge. Pour certains, la mystique est réservée à des âmes d’exception dans des circonstances exceptionnelles, l’ascèse demeurant alors « le lot commun des fidèles », tandis que pour d’autres, dont le Père Garrigou-Lagrange qui s’appuie sur saint Thomas, il n’y a pas de différence de nature entre ascétique et mystique, mais seulement une différence de degré, aussi « tous les fidèles peuvent y avoir accès en cultivant leur vie spirituelle ». Il sort de ses études romaines avec de nombreuses connaissances, et un intérêt marqué et tout particulier pour la contemplation (à laquelle il a consacré sa dernière année d’étude). Mais Chenu s’intéresse aussi à la méthode exégétique historico-critique du père Lagrange, alors mal vue (et qui sera condamnée par l'encyclique Spiritus Paraclitus en 1920). Il retourne ensuite au Saulchoir, même si le Père Garrigou-Lagrange aurait aimé qu’il reste auprès de lui.

Son retour au Saulchoir coïncide avec la réforme qui vise à transformer le grand séminaire pour religieux qu’il était à un établissement de statut universitaire, plus particulièrement destiné à étudier « l’histoire de la doctrine philosophique et théologique de saint Thomas » (selon le Document approuvé en janvier 1921), dans le cadre de l’histoire du Moyen Âge, en analysant historiquement les origines philosophiques et théologiques de la doctrine de saint Thomas. Si la place la doctrine de saint Thomas ne surprend guère dans un établissement dominicain, l’insistance sur l’histoire est, en revanche, remarquable. Comme le note l’auteur : « le thomisme historicisé du Saulchoir est né. En émulation avec le thomisme spéculatif qui s’intéresse prioritairement à l’articulation conceptuelle de la pensée du docteur angélique, il entend restituer celle-ci à son temps qui fut aussi celui de la naissance des communes et des universités dans les villes médiévales ».

Au Saulchoir alors en pleine expansion, Chenu occupe une place de plus en plus importante, d’abord comme professeur, puis aussi comme régent des études et recteur des facultés canoniques. Il enseigne l’histoire des doctrines chrétiennes, qu’il conçoit non pas seulement comme l’étude des formules consacrées, abandonnées ou condamnées, au gré de l’histoire de l’Église, mais bien plutôt l’histoire contextualisée de la pensée chrétienne et principalement médiévale. Il entame une collaboration fructueuse avec Etienne Gilson, professeur à la Sorbonne, qui convainc Vrin de prendre en charge la « bibliothèque thomiste » et La revue des sciences philosophiques et théologiques, publiées par le Saulchoir. Chenu publie en 1927 « la théologie comme science au XIIIème siècle », article dans lequel il défend la thèse que, comme le dit l’auteur :

« seul saint Thomas d’Aquin, dans la Somme théologique, a rendu justice aux préceptes aristotéliciens pour faire de la théologie une science, au sens du Stagirite. Aucun de ses prédécesseurs et de ses contemporains (…) n’en avait été capable. Dans cette optique, la théologie est une discipline à prétention rationnelle, organiquement liée à la foi au donné révélé certes, mais autonome par rapport à eux et chargé de les expliciter. »

Cela implique d’accorder une importance capitale de l’histoire. Mais l’histoire qu’il pratique est telle qu’il ne revendique pas la qualité d’historien : c'est « une histoire des idées qui s’intéresse certes à leur enracinement dans un temps et dans un milieu, mais sans s’y arrêter outre mesure. C’est une histoire par les textes qui n’emploie guère d’autres sources que des écrits publiés ou des manuscrits accessibles. C’est surtout une histoire qui n’a pas sa fin en elle-même, mais qui est au service d’un objet qui la dépasse. Il s’agit d’une théologie à fondement historique autant que d’une « histoire doctrinale », certes originale dans un univers théologique dominé par la logique et la spéculation, mais qui reste une théologie », comme le formule encore l’auteur.

Après avoir défendu dans quelques articles certaines positions qui ont pu éveiller l’inquiétude de son ordre, Chenu défend plusieurs thèses dans son ouvrage Une école de théologie : Le Saulchoir, en 1937. Il cherche, en particulier, à trouver un juste milieu entre le modernisme et l’antimodernisme, alors en tension. Le modernisme semble en effet vouloir soumettre la foi aux variations de l’histoire, l’Église accusant alors l’exégèse de mener à une forme de relativisme, puisque la Bible était considérée comme devant être expliquée comme une parole humaine et non strictement divine. L'antimodernisme, de son côté, dénierait toute valeur à l’histoire, comme si les dogmes et la foi étaient absolument intangibles. Entre modernisme et antimodernisme, le juste milieu que poursuit Chenu consisterait en une transposition de la méthode historique au texte biblique, d’autant que l’histoire épouse mieux que les constructions logiques la nature même de la foi chrétienne, essentiellement historique dans la mesure où elle est la révélation de Dieu à travers l’histoire. Aussi le théologien doit-il analyser cette histoire.

Comme le dit Chenu, le « donné [du théologien], ce ne sont pas les natures des choses ni leurs formes intemporelles ; ce sont des événements, répondant à une économie, dont la réalisation est liée au temps, comme l’étendue est liée au corps, par-dessus l’ordre des essences ». De là émerge l’idée que dans l’histoire se trouvent pour ceux qui savent les interpréter comme tels des « « lieux » théologiques en acte », formule qui deviendra plus tard les « signes des temps ». Chenu défend donc l’idée que les événements historiques, parce qu’ils se trouvent dans le même milieu que l’action divine, l’histoire, doivent amener le théologien à prendre en considération la nouveauté qu’ils apportent et à interroger la place qu’ils occupent ce qu’ils annoncent dans le cadre de l’économie du salut. Or, il remarque que, pour réfléchir à la portée théologique des événements historiques, on peut utiliser la pensée de saint Thomas. Et il soutient même que faire le meilleur usage de cette pensée qu’il est possible de faire, à la différence de ceux qui se contentent de répéter indéfiniment en boucle, tout en la reformulant, la lettre de saint Thomas.

Critiques et condamnations

Mais ces idées de Chenu (et celles de Congar dont il est proche) suscitent des oppositions venues du reste de l’ordre. On critique en particulier son prétendu « subjectivisme », son jugement sur le modernisme (il défend l’utilisation de la critique exégétique de la Bible) et le reproche qu’il adresse aux manuels d’enseignement dominicain du thomisme : la faiblesse de leur prise en compte de l’histoire. Ces oppositions aboutissent, pendant la deuxième guerre mondiale, au projet de visite apostolique par le père Garrigou-Lagrange décidée par le Saint-office ; mais comme ce dernier n’arrive pas à obtenir de visa, il charge le père Thomas Philippe de cette visite, pour évaluer sur un certain nombre de points doctrinaux l’enseignement au Saulchoir. À l’issue de la visite, Chenu est assigné au couvent parisien Saint-Jacques en août 1942, et le père Thomas Philippe remplace Chenu, ce qui n’est pas sans impact : par exemple, Vrin renonce à la publication de La revue des sciences philosophiques et théologiques.

A la suite de ce changement de statut et de lieu, le professeur réputé qu’était Chenu s’engage sur un autre terrain religieux. Il s’investit dans la JOC, association catholique de jeunes du milieu ouvrier fondée dans l’Entre-deux-Guerres, qu’il avait connue au Saulchoir. Les jocistes ont modifié sa perception de la théologie en lui présentant le mode d’apostolat de la chrétienté de son époque, celle de la société de masse, qui empêche l’inertie qui menace sinon l’élan des dominicains. Il décèle alors dans la JOC un « "lieu" théologique en acte », c’est-à-dire un événement qui a une portée théologique importante, et que les Dominicains et les chrétiens en général doivent prendre en compte lorsqu’ils réfléchissent à l’engagement qui doit être celui du chrétien dans le monde dans lequel il vit.

Chenu découvre alors, comme le dit l’auteur, une nouvelle forme de chrétienté : « chrétienté profane et pluraliste, et non plus chrétienté sacrale, dans la lignée du Maritain d’Humanisme intégral ». De là date le rapprochement important avec le philosophe thomiste Jacques Maritain. Cette rencontre avec le mouvement ouvrier est à l’origine de l’élaboration de sa théologie du travail, une théologie du travail qui souligne l’importance du travail, mais refuse de réduire l’homme à sa fonction de travailleur et de producteur. Autrement dit, pour Chenu, le travail n’est pas l’essence de l’homme contre l’affirmation marxiste qui définit l’essence de l’homme par le travail. Aussi pour lui, l’« humanisme intégral » de Maritain est la seule réponse au défi marxiste.

Cet intérêt pour la JOC est à mettre en relation avec le soutien de Chenu aux prêtres-ouvriers, surtout quand Rome veut les supprimer. Dans « Notes sur la théologie du sacerdoce », le théologien écrit que le sacerdoce des prêtres qui travaillent avec les ouvriers n’est pas diminué, mais qu’il faut associer au seul sacerdoce « une variante missionnaire de simple présence, voire d’engagement dans la condition ouvrière ». Or, ces mots sont perçus à Rome comme un plaidoyer en faveur de ce qu’elle s’apprête à interdire. Le pape Pie XII, désapprouvant la proximité croissante des prêtres-ouvriers avec les communistes, enjoint aux prêtres de choisir entre leur état de prêtre et leur emploi. Mais le soutien de Chenu ne va pas jusqu’à la désobéissance.

L’auteur met en lumière la pensée de Chenu au moyen d’une comparaison entre le début du XIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, quand « la chrétienté était engluée dans le régime féodal : les évêques et les abbés étaient des seigneurs qui vivaient des revenus de leurs domaines et de la dîme prélevée sur leurs assujettis. Dans les villes en pleine expansion surgissent alors des laïcs et des clercs qui proposent, sur le modèle des communautés chrétiennes primitives, un retour à la pauvreté, au partage et à la conversion. Les ordres mendiants, franciscain et dominicain surtout, sont les fleurons de ce réveil évangélique ».

Une situation similaire se produit au XXe siècle, lorsque la chrétienté occidentale se trouve liée au régime capitaliste et qu’elle a besoin du réveil évangélique porté par les mouvements d’action catholique, comme la JOC notamment, et par les clercs ou laïcs missionnaires engagés dans le monde et le mouvement ouvriers. Le parallèle entre les deux réveils est constant : il s’agit d’un même retour à la pauvreté, des équipes et des moyens et d’un même appel à la conversion des masses éloignées de la vraie foi. Chenu se sent d’ailleurs proche du mouvement ouvrier, il dit : « Sans confondre le messianisme évangélique et le messianisme ouvrier, le mouvement ouvrier est la meilleure chance du christianisme au XXe siècle » et déplore l’ignorance des prêtres à propos du marxisme. Il refuse l’anticommunisme de principe et discute volontiers avec des communistes, et s’oppose, avec eux, à l’arme atomique. C’est à cause de cette proximité avec les communistes qu’il est sanctionné une nouvelle fois en 1954.

Chenu et le Concile Vatican II

Chenu voit dans l’annonce du Concile par le pape Jean XXIII en 1959 « la fin de l’ère constantinienne », c’est-à-dire « la dissociation presque achevée entre le pouvoir spirituel de l’Église et les pouvoirs temporels dont la conjonction caractérisait la chrétienté occidentale depuis le IVème siècle ». En libérant l’Église de pesantes tutelles politiques, le concile devrait permettre son renouveau, avec un retour à la primauté de la parole de Dieu. A l’occasion, donc, du concile, Chenu est conseiller de Mgr Rolland, premier évêque d’Antsirabé, à Madagascar, qui est un de ses anciens élèves. Ainsi Chenu ne participe pas officiellement au Concile, mais « en coulisses » selon l’expression d’E. Fouilloux. Chenu pense qu’il est essentiel que l’Église adresse, avant même l’ouverture du Concile, un message au monde. Il en fait un projet qui sera repris et réaménagé par d’autres. Mais c’est à lui qu’on en attribuera la paternité dans les médias. Divers textes du Concile attesteront que ce dernier est bien l’événement important qui annonce le changement d’époque qu’il espérait.

À partir de 1964, Chenu est appelé à la sous-commission De signis temporum, les « signes des temps », qui correspondent à ce que, dans ses analyses théologiques, il avait nommé les « lieux théologiques ». Les signes des temps sont pour lui « une des catégories fondamentales de la théologie en travail, pour définir en particulier les rapports de l’Église et du monde », autrement dit la prise en compte des nouveautés du monde contemporain. C’est face à eux que l’Église aura à se situer (plutôt que de prétendre défendre un dogme et une pratique intemporels, comme il en avait accusé l’antimodernisme de l’Entre-deux-Guerres). Aussi faut-il d’abord en dresser une liste avant d’engager la réflexion proprement théologique à peur sujet. Par exemple, la promotion ouvrière, le rôle croissant des femmes ou la libération des colonisés sont des questions importantes sur lesquelles l’Église doit s’interroger à la lumière de la Bible et prendre position. Si ces états de fait, en eux-mêmes, ne font pas advenir le Royaume de Dieu, ils sont, pour Chenu, l’équivalent, dans une autre réalité, de l’attente de la grâce.

Après le Concile qui a permis de nombreuses ouvertures, on a observé une crise de l’Église. Mais Chenu défendra toujours l’œuvre conciliaire. Il ne voit pas dans la contestation qui le suit (et qui se traduit, par exemple par une baisse très nette des vocations) quelque chose qui annonce la mort du christianisme, mais un signe de vie. Certes, il reconnaît l’existence d’une crise, mais la considère davantage comme « une crise de croissance » et non une crise mortifère. Cette crise n’est d’après lui que « l’écume d’un mouvement positif autrement profond qui justifie sa sérénité dans l’épreuve ».

Plus tard, Chenu met au centre de ses réflexions théologiques la Doctrine sociale de l’Église et les impasses auxquelles elle mène. Il publie en 1979 La « doctrine sociale » de l’Église comme idéologie. Chenu y passe en revue les différents textes qui l’ont envisagée, « moins pour les contester sur le fond que pour en montrer les limites, occidentales et latines notamment, ou pour saluer leur récente universalisation. » Ce qu’il veut, surtout, montrer que penser une « doctrine sociale de l’Église », présuppose que l’Église se situe dans un rapport d’extériorité au monde, selon un dualisme qu’il récuse au nom de l’incarnation :

« L’Église est dans le monde, pour le meilleur et pour le pire, et c’est au nom de l’Évangile, non de la loi naturelle ou d’autres outils conceptuels, qu’elle doit y repérer les « signes des temps » et les honorer comme ils le méritent, sans se doter d’un corps de doctrine qui, faisant nombre avec d’autres, libéralisme ou socialisme, deviendrait comme eux une idéologie. »

Ce qui le conduit à soutenir la théologie de la libération, car, avec elle, il rejette tout dualisme qui sépare la libération sociale de la conversion individuelle.

En restituant sa cohérence au parcours d’une vie et d’une pensée, enracinée dans une époque dont elle tire ses interrogations et ses engagements, Etienne Fouilloux réussit une double entreprise : rappeler la probité et la pertinence des analyses de Chenu et montrer leur genèse dans un cadre historique complexe.