Le nouveau roman de Laurent Quintreau est une ambitieuse fresque romanesque qui suit huit générations d'une même lignée, où la génétique croise la socio-histoire.

Le nouveau roman de Laurent Quintreau, Eve et Adam (Rivages, 2023), s’attache à l’histoire d’une lignée à travers huit générations, saisies au moment où chacune conçoit sa descendance. Il procède à chaque fois à une restitution du contexte historique et social et à un aperçu de la condition féminine, qui courent ainsi sur deux cents ans, ce qui marque l’ambition du projet.

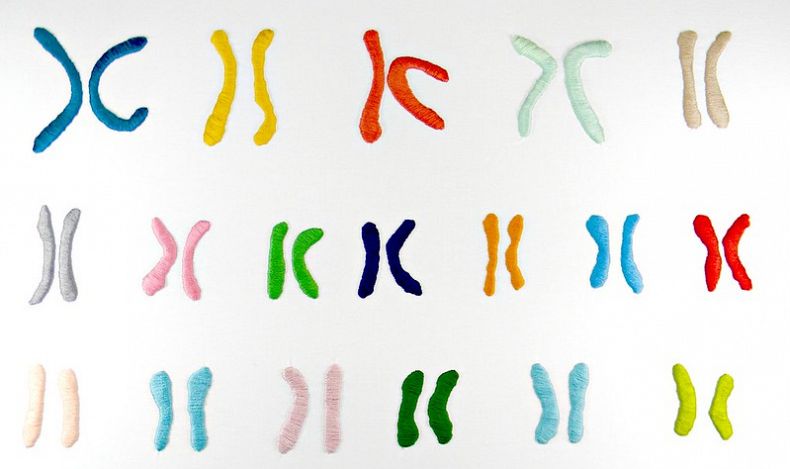

Le huitième et dernier livre se situe, quant à lui, dans le futur et décrit une idylle empêchée, cette fois, pour cause d’incompatibilité génétique. Il présente parallèlement le projet d’une dernière descendante de rendre hommage à chacun de ses ancêtres, rebouclant ainsi avec les chapitres précédents et refermant le cycle puisqu’on sait qu’au-delà de la huitième génération la probabilité d’hériter des segments de chromosomes de nos ancêtres est presque nulle.

Laurent Quintreau a aimablement accepté de répondre à nos questions.

Nonfiction : D’où vous est venue cette idée de suivre ainsi une lignée sur une aussi longue période ? Le sentiment d’appartenir à une lignée, et donc l’idée que l’on hérite de ses ancêtres de traits physiques et moraux, semble réservé à un petit nombre d’individus, qu’il trouve son origine dans le transfert d’un patrimoine important et/ou dans un goût particulier pour la généalogie…

Laurent Quintreau : L’idée de suivre une lignée sur huit générations m’a été dictée par la configuration du génome humain. En effet, l’ADN conserve des segments de chromosomes des huit générations précédentes, au-delà de quoi on se heurte au mur de l’inconnaissable. D’un point de vue narratif, deux cents ans correspondent pour moi à une échelle de temps encore soutenable, surtout si certains personnages avaient la bonne idée de vivre longtemps (c’est le cas d’Augustin Août, enfant de l’assistance publique, au départ blanquiste-guesdiste, devenu réformiste et à la tête de l’une des sections parisiennes de la SFIO, dont il question dans les livres I, II, III et IV), ce qui permet de construire des ponts dramaturgiques, voire de véritables murs porteurs pour l’ensemble du livre.

Deux cents ans me permettent en outre de mettre en exergue quelques grands moments de la condition féminine, du patriarcat à l’après me too en passant par la libération sexuelle, tout en livrant une histoire accélérée du capitalisme, de son apogée à sa décomposition progressive, dont le dernier livre laisse clairement apparaître les linéaments avec la périlleuse raréfaction des Communs.

Le sentiment d’appartenir à une lignée, qui semble aller de pair avec un goût particulier pour la généalogie, n’est ni le moteur ni le propos du livre. Le génome est ici convoqué pour sa capacité à produire de l’aléa dans le continuum de la vie terrestre. De générer des existences toutes différentes qui se déploient dans un espace-temps à répétitions que l’on appelle le quotidien, où sont campés tous les personnages du roman : comment leurs caractères physiques et psychiques, leurs aptitudes et leurs déficiences, s’insèrent-ils dans ce cadre ? Plus concrètement, quelle tournure pourrait prendre, au XIXe siècle, la trajectoire amoureuse d’une jeune femme que l’on qualifierait aujourd’hui de Haut Potentiel Intellectuel (Mathilde Goldberg du livre II) élevée dans un milieu de libres penseurs ? Quelles pourraient être les pensées d’une jeune schizophrène (Sophie de Marcheville, dans le livre I) à l’annonce de son futur mariage ? Quid de la vie intérieure d’un jeune homme né avec un pied bot varus équin venant d’apprendre la bonne nouvelle d’une promotion professionnelle, au début du XXe siècle (Jules Froissard, au livre IV) ? Plus qu’un précis de généalogie vu d’en haut, ou plutôt d’en aval, cette écriture calquée sur le mouvement des gamètes s’avère une formidable machine à créer de la fiction, dans tous les sens.

Comment faut-il comprendre dans ce cadre, le projet de cette ultime descendante d’honorer ses ancêtres, avec la réalisation d’un biopic cellulaire et historique et d’un village virtuel peuplé de leurs avatars ?

L’accélération des données et l’emballement des réseaux, très prégnants dans le dernier livre, créent une implosion à la faveur de laquelle l’héroïne opère un retour sur cette lignée, et se décide à limiter son existence aux formes connues et recréées de cette ancestralité. Ce n’est pas un hasard si la théorie de l’Eternel retour est évoquée à ce moment-là, il y a va de notre limite ontologique à accepter le toujours nouveau.

On sait que Claude Levi-Strauss distinguait les sociétés froides – traditionnelles, à histoire stationnaire – et sociétés chaudes – modernes, à histoire cumulative. Le propre des sociétés chaudes, à l’instar de notre civilisation capitaliste hig-tech en réseaux, productrice de divertissements haut débit, est de faire constamment voler le temps en éclats évènementiels, jusqu’à réduire ses unités de mesure – minutes, heures, années – à du néant, de la même manière qu’au regard des flux de giga-octets captant les boucles entrantes de milliards de cerveaux disponibles, les grandes idées, les grandes découvertes, ou tout ce qui est susceptible de modifier un tant soit peu la tessiture du collectif sur de grandes échelles de temps se retrouve dans une situation de concurrence déloyale face à l’hypervisibilité de l’anecdotique, du sordide, de l’anathème, du bavardage et de l’outrance.

Au-delà d’un certain degré d’ébullition phénoménale, nulle sédimentation ne peut se former, et grand est le risque d’abolition de l’histoire.

C’est le sens de cette progression involutive, en spirale, du roman : le retour au même auquel se livre Diane Doucet n’est-il pas une tentative de conjurer l’imminence de cette fin programmée ?

Quant à la vie cellulaire, elle est à la fois un générateur et un couperet narratif : si l’avancée dans l’histoire – la grande histoire, mais aussi l’histoire de chacun des personnages – est liée à la rencontre des gamètes, l’impossibilité de cette occurrence biologique emporte la fin de l’ensemble (comme dans La chimie des trajectoires, mon troisième roman, la mort de la mouche-narrateur, capturée par une araignée, entraînait la fin du livre).

Le projet du livre nécessitait de rendre compte pour chaque génération du contexte historique et social. Pourriez-vous expliquer comment vous avez procédé, s’agissant d’un passé ancien, d’une part, où les références qui s’offrent à nous sont surtout littéraires – sauf à être historien et spécialiste de la période, et de périodes que vous avez pu connaître ou pour lesquelles la documentation est plus accessible, mais pléthorique, ce qui oblige à faire des choix ?

Faire vivre les personnages du passé dans leur environnement a nécessité un double travail, de recherches et de relectures : ouvrages d’historiens consacrés au Second Empire, à la Commune, à la IIIe et IVe république, documents d’archives, thèses sur la condition ouvrière ou sur les premières lois sur le travail des enfants… Mais le roman reste encore ce qu’il y a de mieux pour savoir, de l’intérieur, ce que ça fait d’appartenir à telle ou telle époque, à tel ou tel milieu, avec telles caractéristiques physiques et mentales. J’ai donc revisité, avec un plaisir toujours renouvelé, l’œuvre d’Émile Zola, de Guy de Maupassant, de Colette, de Simone de Beauvoir, de Raymond Queneau, de Roger Nimier, de Françoise Sagan... Pour les périodes que j’ai connues, il m’a suffi d’exhumer un large échantillon de souvenirs personnels collectifs, opérer en quelque sorte un « je me souviens » à la Perec et me focaliser sur les évènements les plus signifiants au regard du déroulé narratif d’Eve et Adam – ancrage des revendications féministes dans le tissu social et associatif, démocratisation du cannabis et coolitude pour la fin des années 70, généralisation des réseaux, accélération du tempo économique et social, manifestations autour du mariage pour tous, mouvement woke et affirmation du pouvoir des femmes pour le début des années 2010.

Les chapitres que vous consacrez aux générations 1954, 1978 et 2013, qui sont à mon avis particulièrement réussis, sont l’occasion de quelques descriptions déjantées à travers lesquelles on a toutefois le sentiment de bien percevoir l’époque. L’excès le permet-il ici mieux qu’autre chose ?

Chaque période du livre a sa petite musique, sa partition que les personnages exécutent, par leur simple présence au monde. Ils le font certes avec leur ADN, leurs origines sociales et génétiques, mais surtout avec leur environnement immédiat, fait de stimuli sensoriels, de modalités relationnelles, de chocs géopolitiques, de progrès scientifiques et techniques… Le livre V (1954) met en scène des personnages enracinés, sûrs de leur identité, avides de plaisirs terrestres auxquels l’horreur vécue quelques années auparavant donne plus de sens et d’intensité…. Dans le livre VI (1978), on suit le processus d’émancipation à l’égard des formes de vie « traditionnelles » – ruralité, patriarcat, religion – héritées des générations précédentes (mais aussi à l’égard des formes les plus élémentaires de la perception avec l’usage des drogues, dont on voit les effets cocasses à la façon dont les deux amis Daniel et Bruno sont pris d’un inextinguible fou rire lorsque le président de la république Valéry Giscard d’Estaing leur apparaît à la télé). Quant au livre VI (2013), on y rencontre des individus en prise avec une identité personnelle, sexuelle et professionnelle vacillante au moment où se prépare une réinitialisation législative du noyau dur de la famille.

Mais la misère ouvrière exposée dans le livre I (1852), avec une question sociale que l’on ne pouvait plus ignorer, les balbutiements d’une IIIe République encore nostalgique de restauration monarchique du livre II (1874), font partie de notre patrimoine existentiel et cellulaire – jusqu’au matching génétique du livre VIII (2046), si l’on postule que toutes les dimensions du temps sont susceptibles de laisser des traces dans la fiction. Tous ces arrières plans, ces bruits de fonds au déploiement des individus dans le monde peuvent également être considérées comme des extrapolations, ou des exagérations. En un sens, toute narration est excessive et nous renvoie au statut du Logos, qui préempte une infime portion du réel pour la transformer en réalité absolue. Sur un plan ontologique, ne pas en dire trop par le simple fait d’écrire représente une vraie gageure. À ce propos, Clément Rosset opposait le mutisme du minéral – qui en dit vraiment très peu – au bavardage incessant de l’être humain – qui en dit toujours trop… pour en arriver à la conclusion que l’animal est peut-être l’incarnation d’un juste milieu. Le seul en tous cas qui dit juste ce qu’il faut pour assouvir ses besoins vitaux, et persévérer dans son être.

Le fait d’inscrire la dernière partie du livre dans le futur transforme cette relation au contexte, qui ne peut plus être partagé de la même manière avec le lecteur sur le mode de l’évidence et doit se restreindre à un plus petit nombre d’items… Vous choisissez de le décrire principalement à travers le développement de la génétique informatique et de ses possibilités : recherche de comptabilités, prévention des maladies, tentations eugénistes et/ou transformistes, etc. Et ce développement participe encore des choix que peuvent faire les humains. Mais pour combien de temps ? Jusqu’à ce que le calcul ou la simulation quantique ne privent ceux-ci de toute prise ?

La science, notamment la science génétique, couplée à l’informatique et aux nanotechnologies, s’est faite porteuse des croyances eschatologiques de l’humanité, du moins en Occident. En cela, elle ne fait que remplacer le christianisme, dont on voit l’importance décroître chapitre après chapitre, même si le fait religieux – on le constate avec l’Islam, ou avec l’église évangélique aux Brésil comme aux États-Unis – se redéploie sous des formes diverses, sans même parler de la grande recrudescence des sectes sur tous les continents. Pour revenir à notre sujet, il n’est guère étonnant qu’à plusieurs reprises dans l’histoire, la volonté politique comme les intérêts privés s’immiscent dans l’autoreproduction de l’humanité pour tenter d’en influer le cours : le malthusianisme du XIXe – dont il est question à plusieurs reprises dans le livre, notamment au moment de l’adoption de la loi sur le travail des enfants – prône la limitation des naissances dans les classes ouvrières, supposées pauvres en capital génétique, tandis qu’avec l’eugénisme se dessinera la possibilité, de plus en plus réelle à mesure que s’affinera la connaissance des mécanismes de reproduction, de sélectionner les cellules sexuelles afin de créer une « amélioration » globale de l’espèce humaine, et d’en faire un marché des plus prospères, répondant à une volonté eugénique et à l’idée, toujours agissante dans la sphère privée, de trouver le meilleur/la meilleure reproducteur/reproductrice.

Mais avec la généralisation du matching génétique (Diane Doucet, l’héroïne du dernier livre, travaille dans un bureau d’études génétiques appelé HumanMatchingProject64), il sera de plus en plus difficile de distinguer le bon grain de la médecine prédictive, destinée à éviter les maladies graves consécutives à de mauvais appariements, de l’ivraie de la médecine améliorative, affectée à la fabrication de petits génies aux performances physiques et mentales optimisées.

Quant à la maîtrise de ces procédés, il est fort à parier que l’accélération technologique – que confirme en partie la loi de Moore – s’allie aux propriétés émergentes des systèmes complexes pour donner du fil à retordre aux individus comme aux États. L’humiliation croissante de l’espèce humaine face au monde des machines calculatoires n’en est qu’un postulat de base. Je ne parle pas tant de la défaite du champion d’échecs Kasparov contre l’ordinateur Deep Blue – lui-même dépassé par le programme Stockfish 8 (capable de calculer 70 millions de positions par seconde), à son tour vaincu par le programme AlphaZero de Google – que des innombrables tracasseries absurdes que vivent nos contemporains en butte à des centaures, collaborations humano-algorithmiques calamiteuses, qui rendent l’accès à des prestations aussi élémentaires que le remboursement d’une carte de transport ou la réservation d’un billet de train parfois impossibles, compte tenu de la variabilité extrême de ces environnements virtuels, de leur obstination à avoir raison, y compris quand on a la chance de pouvoir parler à un employé, souvent perplexe face à des applications et des process numériques sur lesquels il n’a aucune prise. Ce kafkaïsme high-tech dans lequel nous baignons tous pourrait être une source inépuisable de comique s’il n’était le vecteur d’une exaspération perpétuelle – quoi de plus rageant que de se voir refusé par une IA le service auquel on était censé avoir droit ? –, et ne plongeait les populations dans un burn out généralisé. Au-delà d’un certain quantum de panique numérique, la vie devient invivable, tout simplement.

Je ne vois pas par quel miracle le domaine du génie génétique aurait la possibilité de se développer dans un cadre radicalement autre.

L’autre motif de doute sur le libre choix des individus est inscrit dans le manque de clairvoyance du désir lui-même, qui peut désirer ce qui est contraire à l’intérêt la société comme à l’individu lui-même, et ce pour des raisons différentes : ignorance, incompréhension, cynisme, narcissisme infantile et exacerbé de profils de type pervers et dictatoriaux, corruption ou inféodation au service de lobbies… Le sujet n’est pas nouveau, c’est l’un des grands classiques de la philosophie platonicienne (« À celui-là en effet, cher Alcibiade, qui possède, alors que la raison lui fait défaut, un droit absolu de faire tout ce qui lui plaît, quelles conséquences en sont vraisemblablement réservées, qu'il s'agisse d'un particulier ou bien d'un État ? »). C’est aussi le cadre de pas mal de grands romans d’anticipation. Qui oserait construire un Meilleur des mondes, un monde parfait, sans l’ignorance ou le mépris de ce qu’implique cette perfection ?

Perspectives relationnelles et projets de vies passées au crible du principe de précaution, le réel dans ce VIIIe livre nous révèle un aspect sombre et clinique à la fois.

Quant à la postface (« avant le début, après la fin »), elle se situe sur des échelles de temps plus longues, préhumaines et post-humaines, à côté desquelles ces deux cents ans passés n’ont guère plus de consistance et de durée qu’une nanoseconde.