La captation liberticide de nos données personnelles n'a jamais été aussi forte malgré les tentatives de régulation européenne, qui doivent être renforcées et faire l'objet d'une vigilance citoyenne.

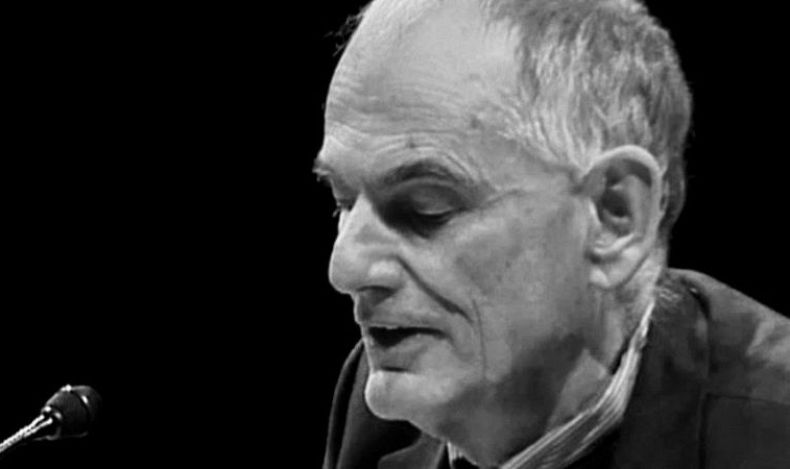

Le sociologue Patrick Pharo publie ces jours-ci Les data contre la liberté (PUF, 2022), ouvrage dans lequel il mène une réflexion exigeante et tout à fait indispensable sur ce qui constitue cette nouvelle forme de vie, rendue possible par la généralisation des outils numériques, dans laquelle nous sommes (irrésistiblement ?) aspirés, et qui met en jeu notre liberté.

Nonfiction : Même si cela ne nous plait pas vraiment, nous acceptons le plus souvent que nos données soient collectées par les géants du numérique dont nous utilisons les services, faute de réussir à nous représenter ce que nous risquons en procédant ainsi. Nous assumons de courir le risque de possibles utilisations malveillantes – malgré tout assez rares –, de sur-sollicitations commerciales, dont nous pensons pouvoir faire notre affaire, voire d’une possible surveillance de nos faits et gestes par l'État… Passons-nous à côté d’autre chose ?

Patrick Pharo : Pour éviter toute ambiguïté sur mes intentions, je voudrais d’abord dire que ce livre est celui d'un sociologue, décrivant une nouvelle forme de vie qui est devenue prédominante dans la plupart des sociétés en un temps record (deux décennies à peine), et qui s’efforce d’en tirer quelques enseignements pour penser la liberté. Mon travail est donc du même ordre que celui d'un historien qui décrirait le servage dans les sociétés féodales ou l’emprise industrielle dans le capitalisme en développement. Il n’est donc critique que dans la mesure où la matière se prête à cette critique, dès lors qu’on ne ferme pas les yeux sur la dimension normative de la vie sociale – ce qui est le moins qu’on puisse attendre d’un sociologue.

Pour répondre maintenant à votre question, on peut dire que les utilisations malveillantes de données intimes, les sur-sollicitations commerciales et la surveillance policière potentielle ne sont que quelques-unes des manifestations d’un encadrement de plus en plus serré des désirs et des croyances par des moyens numériques, qui permettent d’épier les options personnelles et de les réorienter suivant des intérêts commerciaux ou autres. Vous auriez pu en citer d’autres, pointées encore plus souvent par les critiques, comme les bulles de filtres qui favorisent l’extrémisation des opinions politiques, les chambres d’échos propices aux émotions négatives et à la désinformation, ou encore les manipulations de l’opinion par des officines spécialisées. Et je ne parle même pas du problème plus général de l’empreinte carbone du numérique, en constante augmentation sous l’effet des data centers et des politiques de streaming.

Mais le fait est que nous nous sommes très vite habitués à ces nuisances et que les utilisateurs semblent les supporter d’autant plus facilement qu’elles ne sont pas très visibles : on ne voit pas les procédés de captation de l’attention et d’incitation dont on est l’objet, ni ceux de tri et de stockage des données, ni les bulles de filtres dont on est soi-même partie prenante. Quant aux piratages informatiques vraiment douloureux, qui prennent par exemple la forme de débits sur les cartes de crédit ou de blocages de sites d’intérêt public, ils sont rares, en effet. Et la surveillance policière n’est pas un problème lorsqu’on pense ne rien avoir à se reprocher et que le régime politique de son pays n’étend pas exagérément ses griefs possibles contre les citoyens. Enfin, les risques pour la démocratie, révélés par le fameux scandale de Cambridge Analytica dont le siphonnage de données privées avait permis, entre autres, à Donald Trump d’adresser des messages ciblés à des millions d’électeurs, on peut considérer qu’ils ne font que s’ajouter à d’autres déjà bien connus et moqués par le film Don’t look up : politique spectacle, déni de réalité, empire des sondages, puissance de l’argent, électoralisme, démagogie, neutralisation des nouvelles par le formatage télévisuel, simulacres de débats, bonne humeur obligée, manipulation des sentiments, culture du buzz...

« Unfree and happy », écrivait récemment Sabrina Tavernise, journaliste au New York Times, à propos de l’état d’esprit d’une bonne partie des citoyens russes soumis au strict bouclage de leurs libertés au cours de la dernière décennie. Je ne sais pas si cette description est exacte s’agissant de la Russie, mais le fait est que les nuisances inhérentes à l’utilisation des données privées par les BigTechs sont largement couvertes (et compensées ?) par les conforts et récompenses multiples que nous apporte la société numérique telle que nous la connaissons aujourd’hui, et que je décris dans mon livre – sachant malgré tout que celle-ci pourrait être assez différente, beaucoup moins addictive et envahissante, et beaucoup plus respectueuse des options et ressources d’autonomie personnelle.

Toutefois, ce à côté de quoi il ne faudrait pas passer, qu’on soit ou non sociologue, c’est la transformation en profondeur des normes de conduite diffusées et en partie imposées par ces nouveaux moyens de régulation de la vie sociale. Comme j’essaie de l’expliquer, la généralisation des outils numériques a accompagné et en fait favorisé une transformation assez radicale du gouvernement des corps dans les sociétés libérales, passant du modèle classique de discipline autoritaire et punitive critiqué par Michel Foucault, à un nouveau modèle qu’on peut qualifier de « maternaliste ». Il s’agit d’un autoritarisme doux qui entend exprimer si bien l’intérêt de la partie dirigée par ses offres bien calibrées et ses dispositifs de cadrage, qu’il peut se permettre de ne recourir qu’en dernière instance à la coercition pour obtenir l’effet désiré. On peut estimer que c’est là un progrès, au même titre que les nudges disposés un peut partout dans l’espace public pour nous inciter à avoir les bons comportements, ou les start-up, voire les « licornes », qui se lancent sur de nouveaux filons numériques comme les paiements en ligne ou la visualisation immersive. Pourquoi pas. Mais le gouvernement des corps, fût-il pour la bonne cause, gagnerait sûrement à être exercé par les intéressés eux-mêmes, s’ils sont adultes, tandis que les instances externes devraient surtout se préoccuper d’étendre et de respecter les droits individuels.

Une première manière d’appréhender la question pourrait consister, montrez-vous, à chercher à évaluer les contraintes qui sont associées à ces situations, pour examiner la manière dont elles se présentent… Que faudrait-il en retenir selon vous ? La réglementation, tout particulièrement en Europe, a cherché à limiter les possibilités de collecte de ces données, quelle appréciation peut-on alors porter sur celle-ci ?

Le parcours du combattant pour (espérer) échapper aux cookies et autres moyens d’observation des conduites personnelles n’est pas vraiment une contrainte si, comme une grande partie des utilisateurs, on consent à y renoncer en acceptant sans tergiverser les offres des sites visités et les enregistrements d’images et de données symboliques et corporelles sur la plupart de nos parcours de vie. Après tout, on doit bien payer des impôts pour vivre en société, pourquoi ne devrait-on pas consentir aussi à payer de sa personne, puisque cet usage du numérique façonne aujourd’hui les façons de vivre et de se déplacer ? Quant à l’obligation de devoir s’inscrire un peu partout pour pouvoir bénéficier des services numériques, elle pourrait devenir bientôt nettement moins contraignante si l’une des nombreuses propositions pour se passer des cookies tiers, comme par exemple l’Id unique sur tous les sites grâce aux bons soins de Google, finit par aboutir. C’est d’ailleurs justement l’absence de contrainte trop pressante qui a fait le succès d’Internet, et désigné ses outils comme moyen privilégié pour obtenir les fins que l’on souhaite.

La réglementation européenne que j’analyse dans le livre accorde, quant à elle, une place centrale au principe du consentement éclairé comme alternative à la soumission à une menace – ce principe s’ajoutant à quelques autres tels que la transparence, les finalités spécifiques, l’intérêt légitime, la minimisation du traitement, la pseudonymisation et le respect du droit des personnes. Le Règlement Général des Données Personnelles (RGPD), en vigueur dans l’UE, nous est d’ailleurs envié par les utilisateurs d’autres pays, comme les États-Unis, dont l’Internet est beaucoup moins régulé. Et il doit encore être complété par les futures Directives européennes contre les abus de position dominante (DMA) et les obligations des fournisseurs d’accès (DSA) pour encadrer les contenus diffusés. Il suffit cependant de consulter les fiches techniques que la CNIL destine aux entreprises souhaitant se mettre en conformité pour se rendre compte des multiples trous de souris qui font parfois de la réglementation une véritable passoire : collectes illégales de données, ventes sauvages sur Internet, transit par des serveurs hors UE, etc. Ces jours-ci encore, une étude de l’Inria Côte d’Azur est venue lever le voile sur la facilité avec laquelle de très nombreux sites déjouent les tentatives d’échapper à l’identification et aux cookies, notamment dans le domaine médical, avec l’utilisation de « pixels invisibles » (points d’images électroniques) qui génèrent un dépôt de cookies, ou de techniques telles que « l’empreinte de navigation » tirée des données de connexion pour recréer un cookie effacé.

Ceci étant, le consentement, si important pour la réglementation actuelle (mais qui ne tient qu'à l'action de cocher une case), est-il un aussi bon critère qu’on le suppose du choix éclairé ? Devenu une sorte de mantra des sociétés libérales, il trouve sa limite dans le fait que les interférences d’autrui sur la liberté individuelle n’ont pas forcément besoin de la contrainte ni de la menace pour atteindre les fins qui les motivent, en particulier lorsqu’on vit sous un gouvernement maternaliste des corps et des désirs qui compte sur des moyens plus attractifs pour s’imposer à la partie faible. Contrairement à une analyse libertarienne classique, une offre sans menace peut très bien porter atteinte à la liberté si elle agit si fortement sur le désir que l’acceptation en devient une issue quasi obligée. Ce qui fait la différence entre une offre respectueuse de la liberté laissant toute sa place à l’initiative d’autrui, et une offre qu’on peut dire invasive car elle oblige de fait à son acceptation, tient en effet principalement aux moyens abusifs d’influence sur le désir du destinataire.

Dans un tout autre autre domaine que le numérique, les récentes affaires d’abus sexuel sur mineur(e)s ont mis en lumière l’importance de cette façon de restreindre la liberté d’autrui par la subjugation ou la sidération exercée par la partie dominante. Les cas de « faiblesse de la volonté », typiques des conduites addictives ou sous emprise, montrent à quel point il est facile de choisir en parfaite connaissance de cause la solution la moins raisonnable lorsque ses propres arrangements neurocognitifs tendent à l’imposer. On sait bien, par exemple, qu’il ne faudrait manger qu’un carré ou une seule barre de chocolat, mais il arrive qu’une fois commencée on mange la tablette tout entière. De même, on sait bien qu’en acceptant sans les examiner ni les « paramétrer » les cookies ou les conditions d’utilisation d’un site Internet auquel on souhaite accéder immédiatement, on permet à des tiers de prélever ses données personnelles alors qu’on n’a pas la moindre confiance sur l’usage qui en sera fait.

Mais si on veut saisir ce que est véritablement lésé ici, il faut montrer quelles sont la ou les libertés qui sont alors mises à mal. Avec l’idée, si on vous comprend bien, que leur préservation ou leur rétablissement trace une orientation claire pour définir des mesures à prendre. Peut-être pourriez-vous expliciter ce point, et préciser ce qui relèverait de la liberté politique, d’une part, et de la liberté individuelle, d’autre part, puisque vous faites cette distinction.

Comme je l’ai dit tout à l’heure, mon livre est aussi une réflexion sur les libertés personnelles remises en cause, que les nouveaux dispositifs numériques nous somment de repenser. Si le consentement ne peut être un critère décisif du choix individuel, c’est en raison d’un aspect de la liberté individuelle qui n’a peut-être pas été suffisamment pris en compte par les approches philosophiques classiques, et qui est celui des possibilités d’initiative laissées aux autres parties dans les rapports sociaux. Les deux grandes conceptions contemporaines de la liberté (la liberté négative, au sens de non-soumission à une contrainte, ou la liberté positive, au sens de latitude à choisir par soi-même) ont en effet leurs limites dans les cas où l’initiative individuelle est écrasée par les sollicitations externes et les phénomènes d’emprise sur le désir, alors même que le sujet n’est l’objet d’aucune contrainte visible.

C’est pour tenir compte de ces situations que j’ai avancé la notion de liberté appréciative comprise comme conjonction de la liberté négative et de la liberté positive, et comme chance laissée à autrui d’être à l’initiative de sa propre pensée et de sa propre action. Je me suis permis ici de reprendre une idée lumineuse de Simone Weil qui voit la liberté comme une obligation des autres à l’égard d’un sujet, avant d’être un droit intrinsèque de celui-ci. En ce sens, la liberté individuelle n’est sans doute pas une aptitude innée, comme l’a cru une longue tradition de philosophie jusnaturaliste, mais elle relèverait plutôt d’une conquête de l’individu pour échapper aux emprises et développer sa propre capacité d’initiative, cette lutte étant fondamentalement favorisée par le travail d’éducation et d’instruction (et non pas de dressage ou de harcèlement addictif) venant d’autrui.

Quant aux libertés politiques, une façon plus large de répondre à votre question serait de rappeler l’évolution du Net depuis l’âge d’or de son invention par des hackers, surnommés alors les « vrais programmeurs », qui y voyaient une chance nouvelle et inouïe pour la démocratie, l’égalité et la liberté, grâce à son ouverture universelle et à ses infinies possibilités de partage et de mise en commun. L’annexion de l’outil depuis le début de ce siècle par la publicité ciblée de Google et la captation du désir de partage et de reconnaissance par les « likes » de Facebook, ont mis cependant un sérieux coup d’arrêt à ces espérances. Internet s’est alors transformé en un outil d'intermédiation entre un sujet et les objets de sa connaissance ou de ses désirs, dont le contrôle par des tiers intéressés devenait un enjeu stratégique majeur. Le vecteur d’émancipation et de démocratie rêvé par les fondateurs d'Internet a alors été couramment utilisé comme instrument d’influence à des fins d’abord commerciales, puis politiques lorsque les partis politiques se sont avisés de son extraordinaire puissance de façonnement des croyances et des idéologies. Les États avaient pour leur part très vite aperçu les perspectives de surveillance morale et policière ouvertes par l’instrument. Plus récemment, un coup potentiellement fatal, s’il se généralisait, a été porté au projet initial d’ouverture universelle d’Internet par la mise en place de réseaux nationaux strictement limités par des frontières physiques et idéologiques. En témoignent le Great Firewall de Chine continentale qui a établi sur ses réseaux un strict cordon sanitaire pour bloquer les contenus démocratiques, et l’extension continue de ce modèle de territorialisation et de domestication des opinions publiques à de nouveaux pays comme la Russie ou l’Iran.

Le miracle d’Internet, qui est en fait surtout celui de la puissance des liens humains qu’il permet d’exprimer, c’est que malgré tout ce que je viens de dire, qui peut en effet paraître assez sombre, les promesses de l’instrument continuent d’inspirer et de mobiliser des milliards d’utilisateurs partout dans le monde, comme on l’a vu au moment des printemps arabes et de mouvements comme les Indignés espagnols ou Occupy Wall Street. Cette inspiration se traduit aujourd’hui par de multiples propositions issues d’une critique et d’une réflexion diffuse dans toutes sortes de lieux : ONG, commissions officielles, procédures juridiques, enquêtes de journalistes… J’en fais un recensement partiel dans le livre : conception d’algorithmes sur des bases ouvertes et non-intrusives qui favoriseraient la délibération et les possibilités d’action démocratique (sur le modèle de #Metoo ou Black Lives Matter), contrôle des algorithmes et de leurs effets par des comités d’experts et d’usagers indépendants, démantèlement des monopoles économiques du secteur, renforcement des garde-fous juridiques contre les programmes de surveillance des autorités, obstacles institutionnels contre la monopolisation de l’attention et la diffusion virale des contenus, proscription du microciblage publicitaire (envisagé récemment par le Parlement européen mais qui devrait finalement être limité aux mineurs), re-mondialisation d’Internet par l’institution d’une obligation internationale de transparence…

Certaines de ces propositions, notamment la dernière, peuvent paraître utopiques, mais c’est aussi le cas de très nombreuses propositions pour lutter contre le réchauffement climatique, qui viennent buter contre le principe de réalité des gouvernants. Sans parler de celles qui concernent les mouvements financiers internationaux ou l’inversion du mauvais vent néolibéral qui a soufflé sur la planète depuis un demi-siècle, au détriment des intérêts des pays et catégories les plus pauvres. Mais la liberté politique et l’émancipation collective, puisque c’est d’elles qu’il est question, ont toujours relevé d’une lutte à long terme qui n’est jamais certes définitivement gagnée, mais que l’optimisme moral, à propos d’Internet comme du reste, recommande de continuer à mener de façon obstinée.