Face aux fac-similés commentés d’extraits de journaux intimes, d’écrivains et autres, le lecteur est ému du début à la fin par la trame de la vie.

Sophie Pujas est journaliste et romancière ; Nicolas Malais est libraire de livres rares à Paris, spécialisé dans les manuscrits anciens. Ils ont joint leurs talents et leurs compétences, leurs passions aussi, à n’en pas douter, pour composer ce très beau livre, autour de trois thématiques (intimités, regards, voyages) qui permettent de proposer un très large choix d’extraits de journaux intimes, de Benjamin Constant inventant un système de chiffres pour résumer sa tumultueuse vie amoureuse et son incapacité à rompre à Édouard Glissant voyageant sur le Nil en janvier 1988, et rendant compte de l’aventure dans un cahier noir relié de rouge où il dessine à l’occasion, à la suite notamment de Gustave Flaubert et des peintres Eugène Delacroix et Émile Bernard, qui l’ont précédé en Égypte et que l’on retrouve dans ce livre.

Cet ensemble est précédé par un entretien passionnant avec Annie Ernaux, qui a commencé elle-même à tenir son journal le samedi 26 janvier 1957, à Yvetot, le soir d’un bal où elle ne put aller « par une conjugaison de la loi maternelle, et de la loi sociale (pas de robe à danser comme cela se faisait alors) ». Trois ans plus tard, ce journal est devenu « le dépositaire de [s]on désir et de [s]es tentatives d’écrire », sans être pour autant un « laboratoire », comme celui de Virginia Woolf, dont un extrait figure évidemment dans ce recueil : « La voilà déjà qui se lève ma brume argentée, et je ne me reconnais pas dans ce que j’étais hier » (dimanche 3 août 1924).

« Non scrivero piu »

Ce sont les derniers mots du journal de Cesare Pavese, qui se trouvait dans les papiers laissés par l’écrivain au moment de son suicide, dans un hôtel de Turin, le 18 août 1950 : « Tout cela me dégoûte. Pas de paroles. Un geste. Je n’écrirai plus. » Le lecteur est bouleversé par le fac-similé de ce manuscrit, mais aussi par le commentaire qui rapporte ce rêve déchirant car jamais accompli de Pavese : « Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l’autre s’en serve pour affirmer sa force. » Mais les extraits choisis ne sont pas tous aussi tragiques. On trouve ainsi des pages de Rose de Freycinet (1794-1832), qui se déguise en homme avant d’embarquer pour un tour du monde, le 16 décembre 1817, à bord de L’Uranie, dont son mari est le capitaine. À cette époque, les femmes n’étaient pas autorisées à monter sur les vaisseaux du roi. Ailleurs, le lecteur savoure avec Benoîte Groult les émois d’un triangle amoureux à l’aube de la vieillesse : « Situation ahurissante : être plus aimée à cinquante-neuf ans qu’à quarante ! Il y a de quoi embellir ! » (1er septembre 1979).

« Une immense nappe d’écriture souterraine méconnue »

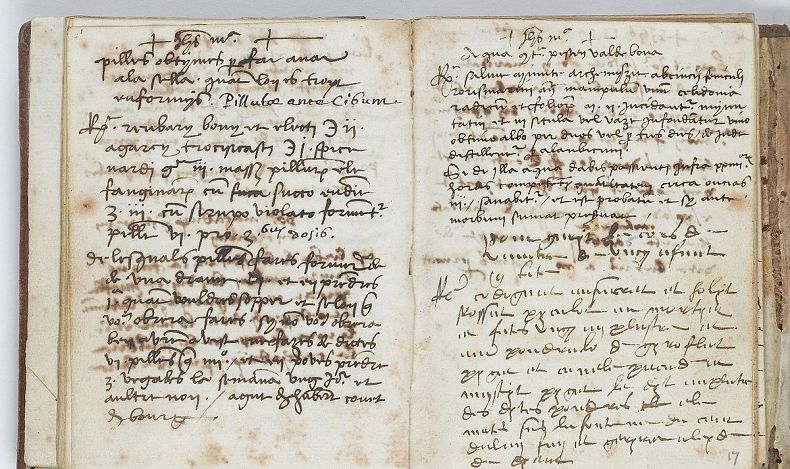

C’est cette « nappe » qui est à l’origine des recherches de Philippe Lejeune sur le journal personnel et de l’Association pour l’autobiographie (APA). Dans la postface un peu plus théorique de ce recueil, il s’interroge : « Qui sait les merveilles d’écriture et d’humanité qui échappent aux filets de la notoriété ? Peut-être n’est-il rien de moins ordinaire que les écritures dites “ordinaires” ? » Il suffit pour s’en convaincre de regarder l’extrait du journal de Samuel Pepys (1633-1703) où il décrit le grand incendie qui ravagea Londres en 1666 : « De pauvres pigeons tombaient, les ailes roussies. » Le manuscrit est proprement illisible, car il est écrit dans un langage crypté, inspiré de la tychographie, une sorte de sténographie inventée une vingtaine d’année avant qu’il ne commence à l’utiliser en 1660, et qu’il complexifie en y introduisant des langues étrangères et des mots inventés. Quel roman, en elle-même, que l’existence d’un livre tel que le Journal de Samuel Pepys, auquel Robert Louis Stevenson, fasciné, consacra un essai !

On n’en finirait pas s’il fallait décrire toutes les émotions qu’on éprouve devant ces différents manuscrits, et devant l’écriture des auteurs, parfois illisible, comme celle de Katherine Mansfield ou, dans une moindre mesure, de Kafka, qui dessine également sur la page. Sylvia Plath, pour sa part, dactylographie son journal, où on assiste à un coup de foudre destiné à devenir mythique. Le dimanche 26 février 1956, elle rencontre Ted Hughes à une fête organisée pour le lancement d’une revue de poésie de Cambridge : « Le pire est arrivé, ce grand type sombre avec un air d’Europe centrale, le seul assez immense pour moi » (elle mesure 1,75 m, lui 1,85 m…). Ils vivront un amour tumultueux. C’est après leur rupture qu’elle se suicidera, à trente ans, au gaz.

À parcourir ce livre magnifique, on comprend que la vie est parfois bien plus romanesque que bien des romans, mais surtout on a envie de lire ou de relire des journaux personnels dans leur intégralité. C’est un recueil à offrir et à faire connaître à ceux qui trouvent les livres sans rapport avec la vie, mais aussi à tous les passionnés de littérature, qui y trouveront une source vive, infiniment.