La correspondance de l'auteur de « Suite française » et la biographie du fondateur de la Pléiade nous plongent dans le monde des lettres de cette période obscure et tragique.

* Myriam Anissimov, romancière et biographe, est à l'origine de la découverte et de la publication de Suite française (prix Renaudot) d'Irène Némirovsky, qu'elle a préfacé et fait paraître chez Denoël.

La romancière Irène Némirovsky et l’éditeur Jacques Schiffrin ne se sont ni connus ni rencontrés. Tous deux étaient juifs. Tous deux étaient issus de l’univers culturel russe. Jusqu’à la prise du pouvoir par le maréchal Pétain et l’invasion de la France par l’Allemagne nazie, le fait d’être juif n’avait eu que peu d’importance dans leur vie sociale et personnelle. L’Histoire allait en décider autrement.

« Le Royaume de Pétainie »

Le 16 juin 1940, la France vaincue devient « le Royaume de Pétainie », ainsi que l’écrit le célèbre avocat Maurice Garçon dans son Journal . Quatre mois plus tard, la France, divisée en deux zones, entrera avec zèle dans la collaboration avec l’Allemagne nazie.

Le 27 juillet, Maurice Garçon écrit : « La clause de l’armistice qui précise que les Allemands jouissent des droits de l’armée occupante est le prétexte qui permet ce qu’ils font en ce moment, c’est-à-dire d’abord la persécution des juifs.

Les banques juives n’ont plus le droit de fonctionner. Les Allemands ont déménagé Seligmann, l’antiquaire, et l’hôtel particulier de Louis Louis-Dreyfus. Les appartements des juifs sont mis en coupe réglée. Chez Bernstein, l’auteur dramatique, on a installé le lieutenant Redelmaker (en vérité Bernhard Rademaker), chargé de la direction du service des théâtres à Paris.

En dépit de ce qu’on dit, ils pillent, et volent. Mais la grande majorité des Français passe son temps à répéter à satiété qu’on ne saurait trop rendre hommage à leur correction et à leur courtoisie. »

Dans la France occupée l’antisémitisme sévit. « Les commerçants informent leur clientèle qu’ils ne sont pas juifs ». Dans les pages de son Journal, Maurice Garçon a inséré une annonce des Frères Lissac, opticiens, parue dans la presse : « LISSAC n’est pas ISAAC ».

Les banques juives n’ont plus le droit de fonctionner, les collections de l’antiquaire Germain Seligmann sont saisies et vendues aux enchères, l’hôtel particulier Kinsky, propriété du banquier Louis Louis-Dreyfus, est réquisitionné pas les Allemands. Tous les magistrats juifs sont remerciés.

Le 23 août, l’avocat écrit encore : « Le désarroi des Juifs est effrayant. » Au moment de l’avance allemande, Jacques Hadamard, professeur de mathématiques à la Sorbonne, au Collège de France et à l’École centrale, arrive à Toulouse où, dans le plus grand dénuement, il ne trouve aucun secours.

A Marseille, le journaliste américain Varian Fry qui, avec son Emergency Rescue Committee, a sauvé plusieurs milliers de Juifs et de militants antinazis, lui procurera finalement les visas nécessaires pour gagner l’Amérique avec sa famille.

Le 5 octobre, Jean Zay est condamné à la dégradation et à la déportation parce qu’il est juif. Incarcéré au fort Saint-Nicolas de Marseille puis, au mois de janvier 1941 à la maison d’arrêt de Riom, il y sera enlevé et assassiné par la Milice le 20 juin 1944.

Les Allemands promulguent une ordonnance : les commerçants juifs doivent placer sur leur devanture une affiche portant l’inscription : « Maison juive ». Ils doivent en outre s’enregistrer au commissariat de police et porter l’étoile jaune. Le plus grand café de l’Avenue des Champs Élysées a posé une pancarte : « Réservé à la clientèle aryenne ».

Abel Bonnard, ministre secrétaire d’État à l’Éducation nationale et à la Jeunesse du gouvernement de Vichy, publie un article qui tient toute la page dans l’hebdomadaire collaborationniste La Gerbe. Maurice Garçon le décrit ainsi : « C’est un mouton frisotté tirant sur le gris qui, lorsqu’on le voit, paraît un écervelé pas ordinaire. Il parle avec une petite voix précieuse, a des gestes pleins d’afféterie, semble dépourvu de tout sérieux. » Lors de l’effondrement du Reich, Abel Bonnard suivra Laval, Pétain, Doriot et Beugras à Sigmaringen, puis s’enfuira en Espagne.

Le monde des lettres pendant l'Occupation

Presque tous les éditeurs français ne se comportent pas mieux que les opticiens et Abel Bonnard, le « mouton frisotté ». Très vite, les écrivains se rallient à La Gerbe.

En octobre, Bernard Grasset fait paraître des articles pour annoncer son retour à Paris. Il déclare ne se sentir libre que depuis qu’il vit en France occupée parce que les Allemands l’ont bien reçu.

Otto Abetz, l’ambassadeur du Reich à Paris, met au pas le Syndicat des Éditeurs, s’ils veulent conserver leur maison d’édition. C’est ce qu’on a appelé « la liste Otto ».

Dans Paris-Soir, le Cercle de la Librairie publie un document ignoble :

« Désireux de contribuer à la création d’une atmosphère plus saine et dans le souci d’établir les conditions nécessaires à une appréciation plus juste et objective des problèmes européens, les éditeurs français ont décidé de retirer des librairies et de la vente, les œuvres qui figurent sur la liste suivante et sur des listes analogues qui pourraient être publiées plus tard. Il s’agit de livres qui, par leur esprit mensonger et tendancieux ont systématiquement empoisonné l’opinion publique française : sont visés en particulier les publications des réfugiés politiques ou d’écrivains juifs, qui, trahissent l’hospitalité que la France leur avait accordée, ont sans scrupule poussé à une guerre, dont ils espéraient tirer profit pour leurs buts égoïstes.

Les autorités allemandes ont enregistré avec satisfaction l’initiative des éditeurs français et ont de leur côté pris les mesures nécessaires. »

Commentaire de Maurice Garçon : « Ah ! les sales gens. »

On publie également au mois d’octobre, des listes de dénationalisés. Ce ne sont que des Juifs : Bloch, Bollak, Epstein, Levy, Meyer, Mossé, Rosenthal, Henry Torrès, René Clair, dont l’épouse était juive, et qui avait fui aux États-Unis, au mois d’août. Sacha Guitry trouve que « la collaboration se fait dans des conditions d’honnêteté et de correction parfaites ».

A l’exception de Robert Esménard, patron des éditions Albin Michel, les éditeurs vont tous se plier aux exigences allemandes. Au mois d’août 1940, une première « liste Bernhard » avait désigné les 143 ouvrages qualifiés de « politiques », retirés de la vente ou interdits par les autorités allemandes ». Le 28 septembre, Otto Abbetz signe une « Convention » de censure » entre les autorités allemandes et le Syndicat. 713 382 livres sont saisis et pilonnés dans un entrepôt, avenue de la Grande Armée.

La liste Otto, de 12 pages, correspond à ce que les éditeurs ont appelé « l’essorage des catalogues ». Autrement dit, sont retirés de la vente les livres écrits par des écrivains juifs ou antinazis. Parmi eux, Heinrich Heine, Thomas Mann, Stefan Zweig, Max Jacob, Joseph Kessel, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Julien Benda, Léon Blum, Karl Marx, Léon Trotski, Louis Aragon, André Malraux, Max Pol Fouchet, Pierre Seghers, René Tavernier, Jean Blanzat et Georges Duhamel.

De fait, trois listes Otto seront publiées en septembre 1940 (1 060 titres), juillet de la même année (1 170 titres), et le 10 mai 1943, où figurent 739 « écrivains juifs de langue française », sous la rubrique « littérature française non désirable ».

Au début de la guerre, Gaston Gallimard a quitté Paris pour s’établir, avec Jean Paulhan, directeur de la NRF, dans une maison appartenant au poète Joë Bousquet, à Villardier, dans le département de l’Aude. Il a installé les services administratifs de sa société dans la maison familiale à Mirande, dans le Gers.

Il revient à Paris en octobre, après la signature de l’armistice, et se plie aux exigences allemandes, afin de bénéficier des attributions de papier. Il déclare que sa maison d’édition est « une maison aryenne, à capitaux aryens ».

Bernard Grasset, antisémite et anticommuniste, qui édite Doriot, Brasillach et Déat, écrit à Goebbels au mois de février 1941 : « Il est de votre intérêt comme du nôtre que nous assurions à l’œuvre magnifique du Dr Goebbels tout le rayonnement qu’elle mérite. »

Hachette, Le Mercure de France, Flammarion, Tallandier, Fayard, Gallimard, réunis dans le Cercle de la Librairie, ont donc accepté donc de collaborer avec le censeur allemand.

Cependant, Vercors et Pierre Lescure créent les Éditions de Minuit. Jacques Salomon, Georges Politzer fondent la revue L’Université libre, puis, La Pensée libre et, en zone libre, avec Jacques Decour, le Comité National des Écrivains. Ils lancent un appel à « toutes les tendances et toutes les confessions : gaullistes, communistes, démocrates, catholiques, protestants ».

Jean Paulhan publie Les Lettres françaises, dont le premier numéro sortira après l’exécution de Jacques Decour, fusillé au Mont Valérien, le 30 mai 1942, une semaine après Salomon et Politzer, arrêtés par les brigades spéciales qui les ont livrés aux Allemands.

Chez Gallimard, Pierre Drieu la Rochelle est nommé à la tête de la NRF. La maison d’édition reprend ses activités. Gaston Gallimard dîne en compagnie d’Ernst Jünger et du lieutenant Heller. Abbetz aime dîner chez Lapérouse et Prunier. Il côtoie le tout-Paris des Arts et des Lettres.

Jean Paulhan qui dirigeait la NRF a été remercié et remplacé par Drieu la Rochelle. Paulhan raconta à Maurice Garçon, qu’au retour de Gaston Gallimard, le chef de la propagande littéraire Friedhelm Kaiser, lui a demandé s’il serait prêt à collaborer de compte à demi avec un éditeur allemand. Il s’agit en fait d’une association, qu’il a refusée. Finalement, la maison Gallimard, fermée le 9 novembre, est autorisée à rouvrir ses portes le 2 décembre 1940.

Les éditeurs sont satisfaits, tandis que Maurice Garçon écrit le 21 septembre : « Au fond, la fameuse collaboration qu’on nous propose, c’est celle des charcutiers et du cochon. Étant entendu que nous sommes le cochon. »

Au mois de janvier 1941, Sacha Guitry se proclame indigné qu’on l’ait traité de juif dans La France au travail. Il s’estime profondément diffamé et le fera savoir.

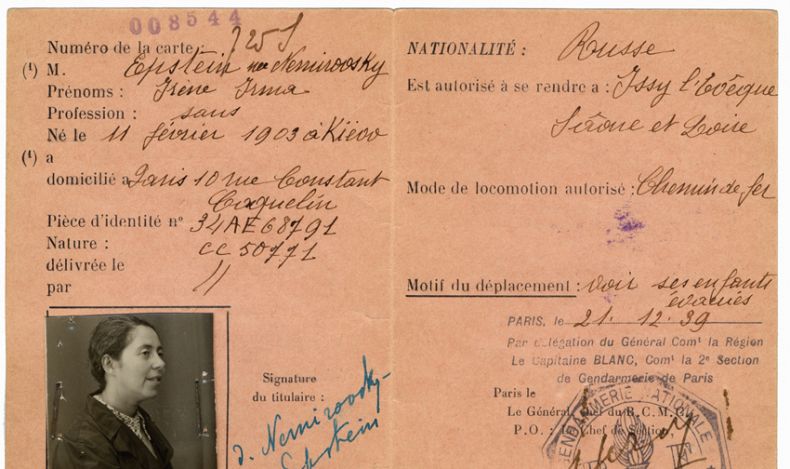

L'occupation à travers la correspondance d'Irène Némirovsky

Robert Esménard qui rouvre sa maison au mois de juin 1940, publie des nouvelles d’Irène Némirovsky, réfugiée à Issy-L’Évêque avec son mari et ses deux filles, dont l’aînée Denise, porte l’étoile jaune pour aller à l’école. Pendant les deux années qu’Irène Némirvosky passera à Issy-l’Evêque, le contact ne sera jamais rompu avec, d’abord Albin Michel, puis avec son gendre Robert Esménard et Roger Sabatier. L’éditeur de la romancière ne suspendra jamais ses versements mensuels, indispensables à la survie de la famille, même quand les lois de Vichy et celles édictées par les nazis, rendront officiellement la chose impossible. Julie Dumot, une amie du couple, sera intronisée « écrivain », proposera des nouvelles et des romans, signera des contrats avec les éditions Albin Michel pour le compte d’Irène Némirovsky, et remettra l’argent aux Epstein, qui n’ont plus d’autres ressources pour survivre. Michel Epstein a été licencié de son poste important à la Banque des Pays du Nord. Dans un premier temps, les romans d’Irène n’ont pas été inclus dans La Liste Otto. Ils continuent de ce fait à être commercialisés. Le temps passe, la situation devient de plus en plus périlleuse pour les Juifs en France.

Ce qui ne laisse pas d’étonner en lisant la correspondance de l’écrivain, c’est qu’elle se montrera incapable de se détacher du monde auquel elle a appartenu pendant les années trente, riches en succès pour ses œuvres. Elle a fréquenté le tout Paris, Paul Morand et son épouse. Elle n’a pas compris qu’ils n’aimaient pas les Juifs. Il suffit de lire le Journal de Morand et sa correspondance avec Jouhandeau pour s’en rendre compte.

Alors que Jacques Schiffrin, froidement remercié par Gaston Gallimard, comprend qu’il faut fuir et surmonter tous les obstacles pour survivre, jamais Irène et Michel n’y penseront. A Issy-l’Evêque, ils ne sont pourtant pas si loin de la Suisse. Ils se conforment au Statut des Juifs, en zone occupée. Ils ne tentent pas de franchir la ligne de démarcation, comme l’ont fait Hannah Arendt, Joseph Roth, Soma Morgenstern, Marc Chagall et bien d’autres, qui seront tous sauvés par l’héroïque Varian Fry.

Irène, avec ses deux fillettes, aurait eu une chance de passer en Suisse, en arrivant de France. Elle ne l’a pas envisagé, et passait son temps à écrire des lettres, aussi inutiles que pathétiques aux personnes influentes qu’elle avait connues avant le désastre, dans l’espoir d’obtenir, par exemple, le droit de venir passer quelques semaines à Paris pour régler différentes et urgentes affaires.

Les Epstein commandent des graines chez Villmorin pour planter un potager. Ils espèrent que leur conversion au catholicisme, la communion de Denise, les mettront à l’abri de l’arrestation et de la déportation. Ils précisent dans leurs démarches que leurs filles sont françaises, même si eux sont apatrides.

Les lettres d’Irène sont poignantes. Cependant, on a envie de lui dire : « Prends tes petites filles, paie un passeur, et fuyez tous les quatre vers la frontière suisse, en abandonnant tout ce qui fut ton passé. »

Paradoxalement, Irène, au fond de son cœur, ne doutait pas que la mort l’attendait. Le 11 juillet 1942, deux jours avant son arrestation par la police française, elle écrivit à André Sabatier « Pensez à moi si vous publiez quelques livres intéressants ; la lecture reste la seule distraction possible. J’ai beaucoup écrit, ces derniers temps. Je suppose que ce seront des œuvres posthumes mais cela fait toujours passer le temps. »

Même lorsque Elisabeth et Denise furent mises provisoirement en sécurité, même quand Michel eut la certitude qu’il ne pourrait rien obtenir en écrivant de lamentables lettres à Pétain, à Morand, à la Kommandantur, dans l’espoir insensé de faire libérer son épouse, il ne prit pas le chemin de la clandestinité. Il n’imagina pas entrer dans la Résistance, chercher refuge dans une famille française qui l’accueillerait. Il attendit. Il fut arrêté trois mois après Irène, transféré à Drancy, déporté le 6 novembre 1942, et gazé à son arrivée à Birkenau, avec tout le convoi n°42.

Depuis Drancy, Michel Epstein avait écrit une dernière lettre à son ami Norbert Brustis.

« Mes chers amis, je pars aujourd’hui pour une destination inconnue. Donc n’envoyez pas de colis et ne soyez pas ni surpris ni inquiets de ne plus recevoir de mes nouvelles pendant un temps indéterminé. Je suis en parfaite santé, le moral est excellent. Peut-être verrai-je bientôt Irène. Quoi qu’il en soit, je suis persuadé que notre séparation ne sera pas longue. »

Primo Levi n’écrit-il pas dans Si c’est un homme, à propos d’un Juif sélectionné pour la chambre à gaz, qui recoud un bouton sur sa veste rayée : « er vil nicht farstein ». En yiddish : « il ne veut pas comprendre. » Pourquoi Michel et Irène qui avaient vécu une vie idyllique en France, auraient-ils été plus lucides ? Les Juifs polonais, roumains, ukrainiens qui avaient connu les pogroms étaient beaucoup plus conscients de ce qui était en train d’advenir.

Fin mars 1940, Irène Némirovsky avait rédigé la présentation de son roman Les Chiens et les loups à son éditeur :

« Ce roman est une histoire de Juifs. Je précise : non pas de Juifs français, mais de Juifs venus de l’Est, d’Ukraine ou de Pologne.

Naturellement, tous les Juifs ne sont pas semblables à mes héros : la variété d’une race humaine est infinie. »

Dans ces quelques lignes, tout est clair. Les Juifs appartiennent à une race, selon les lois de Nuremberg et les lois Vichy. On ne saurait confondre les Juifs français avec ceux venus d’Europe orientale. Pourtant, au fond, à la fin de cette présentation, l’écrivain semble se contredire : « Si, du moins, on parle de nous, que ce soit uniquement pour glorifier nos vertus et pleurer sur nos malheurs ! »

C’est cette ambiguïté, cette impossibilité de penser la situation dans des termes politiques, historiques, en abandonnant toutes les illusions apportées par la célébrité, la fortune, le confort, qui aura perdu Irène Némirovsky et Michel Epstein.

Cependant, nombre de ceux qui ont miraculeusement sauvé leur vie après des épreuves atroces, n’ont pas, après la Shoah, retrouvé le bonheur, mais seulement une forme de sécurité. Les survivants, comme l’écrivain Edith Bruck, rescapée de plusieurs camps et des « marches de la mort », se retrouvaient seuls. Ils n’étaient pas, loin de là, accueillis les bras ouverts dans leur nouveau pays de résidence. En Pologne, on massacra plus de 1 000 survivants au cours de pogromes : « A mort, les Juifs, ils reviennent comme des rats ! » criaient les Polonais, en les jetant hors des tramways et des trains.

Ceux qui avaient, par chance, survécu, ne retrouvaient pas la situation sociale qui était la leur avant la Catastrophe. Ils ne possédaient plus rien. Ils avaient eu un mari, une femme, des enfants. Attendant un visa pour n’importe quel pays, ils se remariaient dans « les camps de personnes déplacées » en Allemagne, mettaient au monde des enfants, et leur cacheraient plus tard, qu’avant eux, leurs enfants avaient été massacrés.

L'exil américain de Jacques Schiffrin

Le choix de la fuite, avec les immenses difficultés qui l’attendraient, Jacques Schiffrin l’a fait. Il a survécu. Le rencontrant le 18 mars à Marseille, Maurice Garçon écrit dans son Journal :

« Rien de changé. Beaucoup de monde dans les rues et du soleil. Sur le vieux port, je rencontre Jacques Schiffrin qui a fondé la magnifique collection de la Pléiade qu’on publie à la NRF. Comme il est juif, les Allemands ont exigé qu’on le chasse. Comme il est d’origine russe, le voilà qui commence sa seconde émigration. Il est ici désœuvré avec sa femme et ses enfants. Il a tout abandonné à Paris, meubles, livres, argent. Il n’a emmené que peu de chose. C’est un désastre.

- Si je n’avais pas mes gosses, la solution serait vite trouvée...

C’est la troisième fois que j’entends cette formule depuis ce matin. Affreuse époque.

Il voudrait gagner l’Amérique où il a de la famille et se heurte à des difficultés insurmontables. Il faut passer par Lisbonne et les places sont dès à présent retenues sur les bateaux pour jusqu’en juillet. Quant à l’avion, il ne faut pas y songer, seuls les Américains parviennent à s’y caser. »

Gaston Gallimard, par une lettre glaciale, datée du 5 novembre 1940, lui avait signifié qu’il ne faisait plus partie de la maison. Il n’était plus le directeur de la collection de la Pléiade qu’il avait fondée :

« Monsieur,

Réorganisant sur des bases nouvelles notre maison d’éditions, je dois renoncer à votre collaboration à la fabrication de la collection « Bibliothèque de la Pléiade ». Il est entendu que votre compte sera réglé selon les termes de notre contrat. Veuillez croire, Monsieur à mes sentiments distingués. »

Jusqu’à ce jour, Schiffrin, qui avait vendu la collection aux Éditions Gallimard en 1933, en restait néanmoins le directeur.

Grâce aux démarches d’André Gide et à l’aide de Varian Fry, Schiffrin, au terme d’un voyage catastrophique, était arrivé aux États-Unis avec sa femme Simone, et son petit garçon, André.

Lorsqu’il s’apprêtait à monter à bord du cargo qui appareillait pour le Maroc, les dockers du port de Marseille l’avaient traité de « sale Juif ! »

Gide avait recommandé Schiffrin à Varian Fry en ces termes :

« Cher Monsieur Fry,

Un de mes meilleurs amis, Jacques Schiffrin, a des projets que je l’engage à vous soumettre, et je suis heureux de vous les présenter.

Jacques Schiffrin est le créateur et le directeur de cette belle collection de la Pléiade, que vous connaissez certainement, considérée comme la meilleure édition de nos classiques français, collection dans laquelle a paru récemment mon Journal : c’est avec lui que j’ai traduit les short stories de Pouchkine ; c’est avec lui, compagnon, secrétaire particulier et interprète que j’ai font mon voyage en URSS... C’est vous dire la confiance, l’estime et l’affection que je lui porte. Les événements récents l’ont rudement éprouvé et, dans l’état où il se trouve, je crois que vous pourrez lui être de bon conseil.

Je vous demande de lui réserver le même accueil qu’à moi-même qui reste, avec une vive sympathie, votre dévoué André Gide. »

Cela dit, on pourrait penser que Jacques Schiffrin était « le bon Juif » d’André Gide, qui partageait nombre de stéréotypes sur ses « coreligionnaires ».

A New York, Schiffrin a refondé avec succès une nouvelle maison d’édition, sœur de la Pléiade, puis s’est associé avec Kurt Wolff, fondateur de Pantheon Books, mais, en son âme, il était déjà mort. Cependant, Gaston Gallimard lui refusa d’utiliser le nom « Pléiade » et même de reprendre quelques auteurs qu’il avait publiés avant la guerre. Gallimard proposa d’indemniser Schiffrin et même de revenir. Trop malade pour pouvoir voyager ou refaire sa vie, ce dernier envoya André, alors âgé de quatorze ans, revoir la France, le pays qu’il avait tant aimé.

En 1950, âgé de 58 ans, il avait dit : « Je suis mort il y a dix ans. » Il savait qu’il vivait ses derniers jours. Jamais il n’avait pu retrouver la joie. Malade jusqu’à sa mort, il continua à travailler, à publier jusqu'à sa dernière heure.

A propos de la mort de Schiffrin, Kurt Wolff cite Charles Péguy : « On ne meurt pas de sa maladie, on meurt de toute sa vie. »