Sous couvert d’une histoire prétendument naturelle de l’architecture, cette entreprise utile et légitime consiste principalement à opérer un nettoyage culturel de l’histoire de l’architecture.

Une fois n’est pas coutume, commençons par examiner l’objet-livre : un pavé de 798 grammes (pour à peine 300 pages illustrées), soigneusement relié, présenté sous une couverture en relief comprenant un long titre et illustré d’un dessin représentant la mythique cabane de l’architecte Marc-Antoine Laugier. Faisant suite à une thèse soutenue le 19 décembre 2019, en grande pompe au Pavillon de l’Arsenal, haut lieu d’exposition de l’architecture parisienne, comme le rappelle son directeur général, éditeur et préfacier du bel ouvrage. Pour ne rien oublier, notons que le jury de thèse était présidé par le philosophe Bruno Latour, tandis que le livre a bénéficié du partenariat « exceptionnel » de AXA Investment Managers . Tout un programme en soi.

Naturaliser l’histoire de l’architecture

Venons-en au propos de l’ouvrage qu’il faut prendre au sérieux, parce qu’il a toutes les chances de répondre aux attentes des générations futures de l’architecture. Il s’agit d’une remise en question de « l’histoire de l’architecture telle qu’elle a été enseignée jusqu’à aujourd’hui », sous l’influence de « la pensée postmoderne de la seconde moitié du XXᵉ siècle » (p. 7, premières lignes de l’avant-propos). Selon Philippe Rahm, cette histoire serait influencée par le « structuralisme des sciences sociales des années 1960, [raison pour laquelle] elle explique l’architecture essentiellement d’un point de vue culturel, linguistique, humain [sic], excluant les phénomènes naturels ». Autant de facteurs explicatifs que l’auteur refuse en y voyant une « absence de prise en compte de la nature » par les… « postmodernes ». Contrairement à Latour dont il prétend s’inspirer , Rahm n’attaque pas les modernes ou le Mouvement moderne que fustigent aujourd’hui nombre de jeunes architectes épris de vernaculaire, mais un mouvement postmoderne aux limites mal définies .

Plus ou moins conscient que le postmodernisme ne peut pas tout expliquer, l’auteur fait également appel au modernisme scientifique, technique, industriel et urbanistique des « Trente Glorieuses » qui aurait conduit à oublier le « monde physique, géographique et climatique » et, surtout, à considérer les bâtiments ou les villes uniquement comme « œuvre d’art » ou « construction sociale » (ibid.). Rejetant cette déréalisation, l’auteur défend une « histoire naturelle de l’architecture [qu’il qualifie] d’objective ou de réelle » (p. 8). Contrairement à Latour qui nous a appris à tenir compte des non-humains dans les pratiques humaines, à remettre en question la séparation radicale opérée par les modernes, à privilégier l’hybridation à toute essentialisation de la Nature, l’histoire de Rahm vise uniquement à éliminer le culturel et l’humain au profit du non-humain. L’auteur prend l’exemple des arbres qui déterminent la taille des pièces d’habitation ou du « chaume de blé » qui donne aux toits leur « forme triangulaire ». Il n’oublie pas que ces matériaux naturels sont mis en œuvre par des humains, mais il refuse d’en conclure que « les valeurs politiques, symboliques et culturelles primeraient sur les valeurs physiques, biologiques et chimiques ». Comme disait ma grand-mère qui le tenait de son herboriste préféré, c’est la nature qui a raison , ou en dernier lieu, un ensemble de causes naturelles qui expliqueraient, selon Rahm, qu’il n’existe pas de maisons de « 40 centimètres de haut », mais qu’il en existe « sans symbolisme, ni ornementation » (ibid.).

À l’issue de cette implacable démonstration théorique très générale, l’auteur propose sa définition de l’art de bâtir :

« L’architecture existe pour que l’on ait moins froid en hiver (ou dans les latitudes arctiques), pour se mettre à l’ombre et à l’abri des vents. L’architecture n’est donc fondamentalement pas une ‘’construction sociale’’, faite de signes ou de symboles culturels, mais bien une construction physiologique qui protège l’homme des excès climatiques. » (p. 9)

Fonctionnalisme contre culturalisme, technique de construction contre art de bâti, vernaculaire contre starchitecture : tout n’est qu’oppositions simplificatrices, auxquelles le sociologue de l’architecture pourrait préférer une prise en compte de l’imbrication de valeurs ou de niveaux d’organisation constitutifs d’une réalité bien plus complexe. Mais l’ambition du propos n’est pas de décrire le monde tel qu’il est, mais de réécrire une histoire naturelle pour l’architecture en temps de crise climatique. Se réclamant de Jared Diamond, l’architecte propose de réviser l’histoire de l’architecture pour en finir avec une époque où « les antibiotiques et le pétrole [permettaient] d’envisager la ville et l’architecture sous l’angle esthétique », contrairement au réchauffement climatique et au Covid-19 qui « réintroduisent le climat et la santé au cœur […] de l’architecture et des villes » (p. 13).

Résumée et peu référencée dans une introduction étonnante dans son énonciation de trop rapides oppositions, la démonstration se décline au fil de chapitres expliquant l’architecture (l’art de bâtir) par « notre nature homéotherme », l’invention de la ville par la bière ou celle de l’architecture gothique par les petits pois (chap. 1, 2, et 3). Autant de titres qui se prolongent par des démonstrations qu’on pourrait trouver au mieux provocantes ou didactiques sinon naïves. « Si l’architecture existe, il faut en rendre responsables les enzymes nécessaires aux réactions biochimiques du métabolisme humain » (p. 15), explique l’historien qui ne part pas de la nécessité physiologique pour expliquer le développement de multiples solutions imaginées par les humains, mais se contente d’en évacuer toute trace créative ou culturelle. Ainsi purifiées, ses explications sont infiniment plus simples à comprendre que toutes les trop savantes analyses des mythes, rites ou récits de fondation, comme les études sur la naissance de l’architecture au Quattrocento ou les enquêtes sur l’appropriation de leur logement par les pavillonnaires. Toutes ces petites vérités qualifiées de postmodernes ne doivent pas encombrer les esprits et empêcher de s’occuper de choses aussi sérieuses que « la maîtrise de la température de l’air » (p. 25).

Aucun historien, sociologue, anthropologue, sémiologue, philosophe (même postmoderne) ne songerait à remettre en question les fonctions thermiques ou protectrices des murs, sols, toits, rideaux, fenêtres vitrées ou portes épaisses ; autant d’éléments qu’il a probablement rencontrés, utilisés ou éprouvés, tout marxiste, structuraliste, déconstructiviste ou même écologiste qu’il soit, dans sa vie quotidienne d’humain. La prise en compte de l’humain n’a d’ailleurs pas empêché Siegfried Giedion ou Reyner Banham de nous convaincre qu’une forme architecturale pouvait recouvrir une réalité technique et climatique . Sans se priver des ressources de l’imagination, pratique et symbolique, des historiens et des d’architectes ont déjà pu montrer qu’une bonne connaissance des cultures constructives pouvait contribuer à la mise en œuvre d’une architecture plus respectueuse de notre environnement naturel.

Comment se débarrasser de la culture

Pour autant, est-il nécessaire de jeter l’humain ou les cultures avec l’eau du radiateur ? Pire encore, au-delà de la formule parfois utile à la prise de conscience, est-il indispensable d’opérer autant de raccourcis anti-intellectuels, en temps de crise… dans la culture ? Suivons les exemples et les raisonnements de l’auteur pour essayer de comprendre à quoi correspond sa re-naturalisation de l’architecture et pour envisager ses éventuelles limites.

À la manière du best-seller mondial Sapiens de Yuval Noah Harari, l’ambition semble viser une histoire globale de l’architecture et de l’urbanisme. Si l’historien israélien considère que « la Révolution agricole ouvrit la possibilité de créer des villes très peuplées et de puissants empires, [où] les gens inventèrent des histoires de grands dieux, des mères patries et des sociétés par actions pour assurer les liens sociaux nécessaires », l’architecte-naturaliste renverse et simplifie le processus. Plus besoin de « Révolution agricole », d’« empires » ou même de « sociétés », comme le préconise parfois Latour , lorsqu’il s’agit de montrer « Comment la bière invente la ville », afin de « constituer un cellier fortifié où garder sa bière au frais, à l’abri des voleurs » (p. 55).

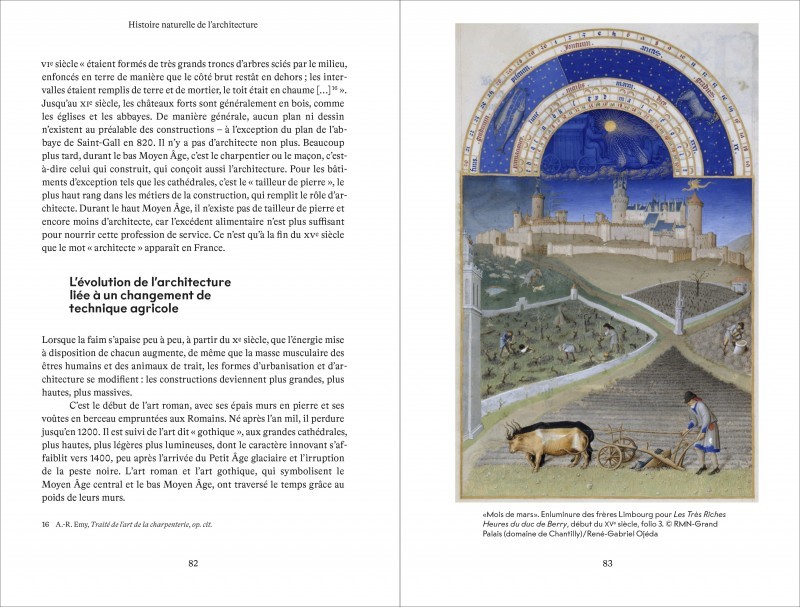

S’il n’explique pas la religion, l’historien-naturaliste s’intéresse à une architecture gothique, qui ne doit plus rien à la pensée scolastique, mais dont « la grandeur des nefs doit autant à l’imagination des maçons qu’aux protéines des petits pois » (p. 96), n’en déplaise à Panofsky. Même logique pour expliquer la figure professionnelle de l’architecte qui ne trouve pas sa place durant « le haut Moyen Âge […], car l’excédent alimentaire n’est plus suffisant pour nourrir cette profession bourgeoise » (p. 82).

Bière, petits pois et autres climatiseurs sont les actants de cette nouvelle histoire. Selon Rahm, le désenchantement du monde peut s’y expliquer par une possible « corrélation entre la baisse de fréquentation des églises à partir de la seconde moitié du XXᵉ siècle et la généralisation de l’air conditionné dans les espaces privés des appartements, bureaux et commerces, en Italie notamment » (p. 69). Des climatiseurs qui vident les lieux de culte au profit du domicile qui s’affranchit de sa raison d’être climatique originelle. L’historien-architecte décrit ainsi un processus de déconnexion qui commence au XVIIIᵉ siècle, même s’il « faut attendre le XIXᵉ siècle pour que, dans la majorité des habitations, les pièces soient distinguées selon leur valeur d’usage et non plus de chaleur ou d’orientation solaire : le salon, la cuisine, la salle à manger » (p. 105).

L’explication est simple, unique et naturelle. Mais elle doit également se débarrasser d’idées ou de modèles produits par quelques penseurs modernes et postmodernes. L’auteur dénonce les effets négatifs de la pensée de « l’activiste Jane Jacobs, [qui] remet en cause, pour la première fois, les parcs du XIXᵉ siècle et les espaces verts », substituant aux « raisons médicales et physiologiques d’autrefois [encore une fois,] des raisons culturelles et sociales » (p. 154-155). Rappelons que la théoricienne influente de l’urbanisme rapporte surtout une multitude d’exemples de dysfonctionnement sociaux de ces espaces verts. Bien évidemment, l’historien du naturel dénonce l’influence néfaste d’architectes trop intellectuels comme Rem Koolhaas et, surtout, Bernard Tschumi, concepteur d’un parc de la Villette « envisagé comme une construction sociale ou culturelle, et non plus comme un fragment de nature en ville » (p. 156).

Mais surtout, l’auteur s’en prend à ce qu’il nomme « l’argumentaire policier » de certains critiques de la ville moderne. Un discours politique rendu possible grâce au développement… des antibiotiques. Au-delà « de la naissance de ce qu’on nomme ‘’la pensée critique’’, la découverte de la pénicilline en 1928 et sa commercialisation généralisée à partir des années 1950 vident soudainement le projet sanitaire d’Haussmann de sa raison d’être » (p. 178). Tandis que l’hygiénisme n’a plus besoin des larges avenues (déjà) percées par Haussmann, la critique de la Raison peut s’exprimer par les voix philosophiques d’Adorno et Horkheimer, d’Aldo Rossi (architecte) ou de Leonardo Benevolo (historien de l’architecture), sans oublier Henri Lefebvre (philosophe et sociologue marxiste) qui les réunit tous dans sa critique de la production technocratique de l’espace moderne. Et, bien évidemment, c’est à Michel Foucault que reviennent les derniers reproches adressés à un philosophe qui dénonce « une architecture de la surveillance » produite avec « l’omniprésence des médecins dans la définition de l’espace » (p. 180). L’historien-naturaliste considère que ces différents auteurs n’ont pas vu (ou voulu reconnaître) tout l’intérêt hygiénique qu’il reconnaît aux transformations spatiales opérées par Haussmann. Pour mieux conforter cette thèse, il cite les Mémoires du célèbre baron qui admet son « éventrement du Vieux Paris, du quartier des émeutes, des barricades » (Haussmann cité p. 181), mais qui doit être innocenté, car « ni Napoléon III, ni lui n’ont suivi un objectif stratégique policier [et leurs] raisons énoncées sont sanitaires » (p. 181). Nous devons être rassurés par les bonnes intentions des pouvoirs de cette époque, qui d’ailleurs, laisseront le champ libre aux communards en « favorisant l’expression libertaire de la population et les insurrections » (p. 182), nous affirme l’architecte en citant les propos du révolutionnaire Auguste Blanqui qui théorisera la lutte urbaine au sein de ces nouveaux espaces (p. 182-183). Pas de lutte des classes, pas d’inconscient du politique, rien de tout cela ne semble avoir sa place dans cette belle histoire naturelle qui se veut rassurante, mais qui peut nous sembler inquiétante ou naïve.

Un postmodernisme surnaturel

Pour purifier l’histoire de l’architecture de toutes ses interprétations trop humaines , l’historien doit donc déconstruire cette illusion. Encore une fois, il faut revenir au naturel où tout s’explique. Antibiotiques, vaccins et pétrole ont permis à l’humanité de triompher « de son sort animal », de s’extraire « de sa fragile condition naturelle », mais cela l’a malheureusement conduit à s’adonner à une nouvelle condition postmoderne, qui consacre la victoire des « interprétations sociales sur les faits naturels » (p. 186).

Plus forts que la Charte d’Athènes de Le Corbusier, les « antibiotiques et la vaccination obligatoire […] rendent caducs les fondements hygiénistes de l’urbanisme moderne » (p. 246). Ces traitements permettent également d’en finir, au début des années 1970, avec les objectifs « obsolètes dès le lancement » des grands ensembles, et même « signer la mort de l’architecture moderne, comme le souligne l’architecte postmoderne américain Charles Jencks » (p. 246). Ainsi débute la postmodernité définie comme « une époque débarrassée des problèmes de santé qui entravaient l’architecture et la ville depuis son origine » (p. 247).

La biochimie moderne et la pensée postmoderne permettent alors de réinvestir les centres historiques des villes européennes et, surtout, de les restaurer en préservant « une sorte d’esprit du lieu », plutôt que de « se soucier de l’orientation au soleil ni du passage du vent » (p. 249). Ainsi, Rossi, de Portzamparc et beaucoup d’autres remettent en question les « raisons sanitaires qui gouvernaient la forme architecturale des Modernes [pour y opposer] des raisons culturelles et formelles » (p. 251). Cette tendance venue d’Italie, suscite une « synthèse française […], un postmodernisme masqué qui donne l’apparence du contemporain, car le corpus d’images et de signes se renouvelle à chaque projet, alors que la structure méthodologique reste inchangée » (p. 258). Ailleurs, la starchitecture internationale semble opérer un « retour du progressisme, de la technologie et des utopies, avec des architectes comme Rem Koolhaas, Zaha Hadid ou Daniel Libeskind » (p. 259), tandis que la déréalisation se poursuit à travers toute une imagerie architecturale numérique qui ne se préoccupe pas des canicules, des épidémies, des pollutions ou du réchauffement climatique.

Contre ces postmodernes déclarés ou masqués, Rahm souhaite « réinventer » l’urbanisme et l’architecture en retrouvant « ses fondamentaux climatiques, énergétiques, sanitaires » (p. 279). Prenant grand soin d’oublier Richard Buckminster Fuller ou de banaliser Reyner Banham, précurseurs d’une écologie tiraillée entre modernisme et contreculture annonciatrice d’un certain postmodernisme, l’architecte fait mine de réinventer l’art de bâtir en affirmant que « L’architecture a pour finalité de rendre artificiellement habitable un environnement hostile » (ibid.). Il peut ainsi exposer sa propre approche expérimentale et « météorologique », développée depuis des années, et que sa thèse et son livre visent à légitimer comme solution unique aux maux de l’époque, à l’instar de ces nombreux prédécesseurs.

Que faire de cette histoire naturelle de l’architecture, qui répond indéniablement à une attente des architectes et de leurs commanditaires concernés par la question écologique ? Son principal intérêt est de remettre l’accent sur les logiques constructives, hygiénistes et climatiques, qui sous-tendent une bonne part des pratiques architecturales et urbanistiques. Pour autant, nous ne pouvons qu’être profondément consternés par une argumentation univoque qui invente une conspiration postmoderne contre la nature, en faisant feu de tout bois d’une façon surnaturelle. Tout cela donne envie de relire Fuller, Banham et beaucoup d’autres. Plus que jamais, il faut sérieusement interroger les théories et histoires de l’architecture pour en mesurer l’intérêt écologique. Selon Philippe Rahm, la modernité a fait « de nous des êtres essentiellement culturels, [nous privant ainsi de] nos moyens d’agir dans un monde qui restera toujours non humain » (p. 289). Contrairement à ce que prétend cette drôle d’histoire sans culture, nous pensons qu’il est encore temps de se cultiver pour se donner les moyens d’agir dans un monde qui restera toujours humain.