Bible de la contre-culture, le Whole Earth Catalog, créé par l’entrepreneur culturel global Stewart Brand, contient beaucoup d’informations utiles aux architectes d'hier comme à ceux d'aujourd'hui.

Bible de la contre-culture, le Whole Earth Catalog, créé par l’entrepreneur culturel global Stewart Brand, contient beaucoup d’informations utiles aux architectes des années 1960-1970 comme à ceux d’aujourd’hui. Pourtant, il nous manquait encore une clé pour le lire en pensant à tout ce qu’il peut faire à l’architecture. C’est désormais chose faite avec le livre que l’historienne de l’architecture, Caroline Maniaque, vient de lui consacrer.

Dans l’attente de l’an 2000, j’ai sans doute dû croiser le nom ou la signature de Stewart Brand dans Wired que je lisais sur l’écran de mon Palm IIIx à cette époque. Comme beaucoup, je n’ai pas fait le rapprochement entre le penseur branché de la cyberculture et le Whole Earth Catalog, bible de la contre-culture feuilletée dans le secret des bibliothèques de mon adolescence. Il existait pourtant quelques indices perceptibles dans les forums online, qui montraient que les valeurs des premiers acteurs d’internet avaient des points communs avec la culture baba cool : ceux-ci vénéraient la musique psychédélique du Grateful Dead, les spiritualités, le bien-être autant que la SF. Cet univers laissait deviner les liens entre la contre-culture des années 1960-1970 et la cyberculture qui s’engageait alors sur les « autoroutes de l’information » promues par Al Gore.

En dépit de ces indices concordants, il manquait encore des clés pour comprendre le phénomène. La première clé est venue de la formidable biographie extensive que le journaliste et universitaire Fred Turner a consacrée à Stewart Brand . En suivant son parcours dans une société américaine en pleine mutation durant la seconde moitié du XXe siècle, le spécialiste des médias a mis au jour les liens forts existants entre des mondes intellectuels qu’on aurait pu croire séparés. Brand circule ainsi des communautés hippies à la cybernétique de Norbert Wiener et à la théorie des médias de Marshall McLuhan, des Trips Festivals à la systémique postculturaliste de Gregory Bateson, et surtout, de Drop City à la pensée architecturale globale de Richard Buckminster Fuller, et inversement – des liens qui s’avèrent inextricablement entrecroisés, comme le réseau internet et le cyberspace qu’ils annoncent.

Ainsi, le livre de Fred Turner nous oblige à décloisonner la culture (populaire) et les sciences américaines. Il montre aussi qu’un architecte aussi atypique que Fuller a pu devenir un des grands maîtres à penser d’une génération contre-culturelle. Il nous parle des communautés sans oublier leurs architectes, mais l’architecture n’est pas au centre de son livre. Pour la trouver, et surtout, en comprendre le rôle, il nous faut une seconde clé. C’est l’enquête de Caroline Maniaque sur la conception et le contenu architectural du Whole Earth Catalog qui nous l’offre.

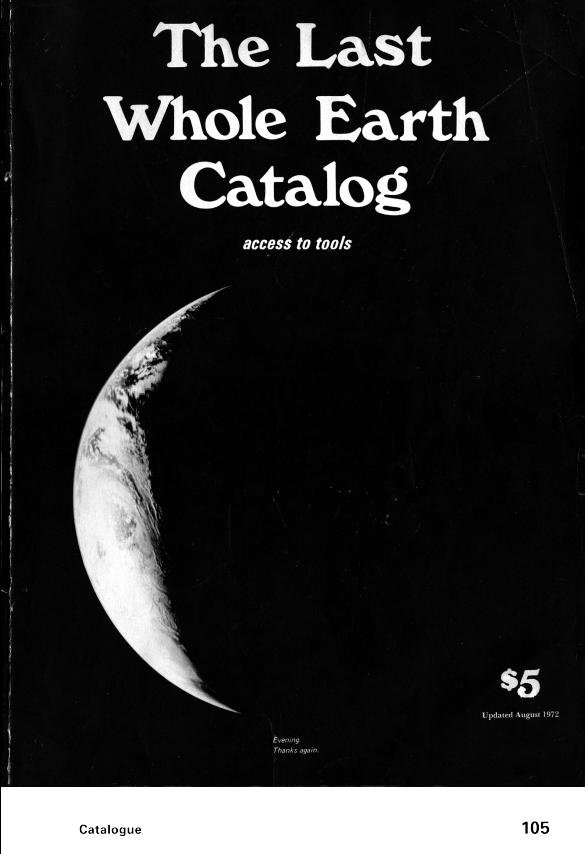

Après avoir suivi quelques architectes français « au pays de la contre-culture » , l’historienne de l’architecture s’intéresse à leur guide, le célèbre catalogue affichant la Terre sur sa couverture avec l’ambition de contenir les outils nécessaires à une vie meilleure pour ses habitants.

Conception et architecture du catalogue

Avant de s’intéresser à l’architecture contenue dans le Whole Earth Catalog, il faut revenir à cet étrange objet éditorial comportant « à la fois des articles et un répertoire commenté d’ouvrages imprimés dont les thématiques allaient de l’astronomie aux économies d’énergie en passant par l’architecture solaire » . Au départ, il s’agit d’un maigre bulletin de « six pages présentant environ 120 articles à vendre au printemps 1968 », suivi d’une première édition plus complète parue en novembre 1968. Et « deux autres suivirent en 1969, quatre autres en 1970 et enfin deux en 1971 », contenant 448 pages serrées et illustrées. Il en ira ainsi jusqu’en 1974, lorsque paraît le Whole Earth Epilog, censé clore un cycle qui verra divers prolongements, dont la revue CoEvolution Quaterly . L’édition 1971 sera même couronnée du prestigieux National Book Award en 1972. Une belle reconnaissance pour ce qui pourrait ressembler à un simple catalogue de vente par correspondance, mais dont l’ambition culturelle et communicationnelle atypique annonce ce que permettra un peu plus tard la mise en réseau des outils informatiques personnels.

Pour comprendre cette aventure, il faut la replacer dans le contexte de l’époque :

« En 1968, au moment de la production du catalogue, toute une génération s’opposait en effet au complexe militaro-industriel dans le contexte de la guerre du Vietnam. Ainsi, nombre des outils et des savoir-faire présentés dans le Whole Earth Catalog pouvaient être perçus comme des moyens permettant aux individus de trouver des solutions individuelles pour résister à un système ressenti comme coercitif. »

Mais quels sont ces outils ? Pour mieux comprendre les enjeux de la démarche, l’historienne s’arrête sur les rubriques de la publication qui en révèle toute l’architecture : « divisée en sept rubriques : “Understanding Whole System” [Comprendre les systèmes globaux], “Shelter and Land use” [Abris et utilisation des sols], “Industry and Craft” [Industrie et artisanat], “Community” [Communautés], “Communications”, “Nomadics” [Nomadisme], et “Learning” [Apprentissage] » . Toutes ces thématiques ne parlent pas forcément d’architecture, mais peuvent encore parler aux architectes d’aujourd’hui.

Mais d’où vient l’idée de ce catalogue ? Stewart Brand a donné plusieurs versions de sa prise de conscience d’une nécessité de rassembler de l’information pour relier les communautés hippies qu’il fréquentait alors. La version rapportée par Fred Turner se situe au sommet d’un immeuble de San Francisco en 1966, où Brand sous LSD contemple la ville, son horizon courbé, en pensant à Fuller . De son côté, Caroline Maniaque fait référence à un article de 1971, où Brand lit « Spaceship Earth [Le vaisseau Terre] de Barbara Ward […] en regardant le paysage grandiose à travers le hublot de l’avion qui le ramenait en Californie » . Indéniablement, les deux versions convergent, vers la Californie bien sûr, mobilisant deux pensées globales aux concepts proches (Fuller et Ward) en contemplant la beauté et les limites de Terre vue du ciel . Brand est très tôt exposé à cette vision fondamentale à travers sa pratique militaire du saut en parachute, qui semble constituer une première « expérience psychédélique », nous explique l’historienne . Dès lors, on comprend mieux l’insistance de Brand à réclamer à la Nasa que les premières photos de la Terre entière soient rendues accessibles à tous, afin que le plus grand nombre puisse en faire l’expérience – et c’est cette vue de la Terre qui illustrera la couverture du catalogue .

Les deux versions des origines permettent de mieux comprendre les valeurs qui sont au cœur de son entreprise : une problématique écologique très affirmée, étant assortie d’un fort intérêt pour la science et les technologies considérées comme capables de répondre aux défis environnementaux. Son catalogue invite ainsi à une réappropriation, à la fois individuelle et communautaire – plutôt que collective –, d’outils permettant de changer de vie et de rapport au monde.

Attentive à la mise en forme du catalogue, Caroline Maniaque s’intéresse tout particulièrement à Brand photographe qui écrit dans ses carnets vouloir « révéler, utiliser la photographie pour son pouvoir de révélation » . L’historienne analyse également son souci de la mise en page et du graphisme. Rien ne semble laissé au hasard ou à l’improvisation ; l’influenceur hippie sait s’inspirer des grands professionnels des médias installés, tout en se dotant des meilleures technologies accessibles, comme le « dernier modèle de la machine à écrire IBM Golfball Selectric » qui rend accessibles les variations typographiques recherchées.

Loin des clichés babas cool, le contenu était traité tout aussi sérieusement, presque scientifiquement : « Brand puisait ses informations à la source des institutions les plus officielles », ou il « se référait également à Buckminster Fuller qui [fidèle à ses principes architecturaux] lui avait conseillé d’éliminer toute chose inutile », tout en essayant « toujours d’appréhender la situation du point de vue d’un lecteur non expert » . Ainsi, procédait-il à la « sélection d’extraits — de mots ou d’images — [où chacun] devait transmettre d’emblée un aperçu du contenu du livre et délivrer les idées majeures qui pourraient être utiles au lecteur » .

Dans ces analyses, le catalogue ne doit plus être considéré comme une simple publication, mais comme une expérience de mise en relation de communautés, de lecteurs actifs donnant des nouvelles de leurs mondes, de nouvelles tribus habitant le village global théorisé par McLuhan, inventant, le plus sérieusement possible, la « curation », le multimédia, en attendant le basculement dans le cyberspace que permettront les nouvelles technologies informatiques – elles-mêmes répertoriées dans ses pages) .

L’architecture au cœur du catalogue

Après avoir resitué l’origine du catalogue et présenté les principes de sa mise en forme, examinons de plus près ce que celui-ci fait de ou à l’architecture. Rappelons que l’architecture est principalement traitée dans la rubrique « Shelter » pilotée par Lloyd Kahn. Ce dernier est présenté comme « un charpentier passionné par les dômes depuis sa découverte de Buckminster Fuller lors d’une conférence en 1966 » , qui construira 17 dômes et sera l’auteur d’ouvrages popularisant cette architecture (Domebook One en 1970 et Domebook Two en 1971).

Au sein du catalogue, sa rubrique était empreinte d’autoconstruction et de do it yourself, défendant la « réappropriation de la technologie et l’acquisition de connaissances théoriques ou pratiques assez différentes de celles habituellement enseignées par l’architecture » . Ainsi, la rubrique « promouvait une nouvelle architecture fondée sur une série de notions et de thèmes précis : évolution, vernaculaire, organicisme, architecture traditionnelle japonaise, changement, structure et climat », précise Caroline Maniaque . Cela n’empêchant pas d’y croiser, plus loin, des architectes connus, tels « Archigram, Moshe Safdie, Paolo Soleri ou Christopher Alexander » ou même « Frei Otto [qui] était particulièrement bien représenté » dans la publication d’un Stewart Brand en appelant à des « habitats vivants », des « maisons faites de textures végétales », inspirées par la « bionique », en attendant le biomimétisme. Mais l’ancien étudiant en écologie de Paul R. Ehrlich s’intéresse essentiellement à l’architecture d’Antoni Gaudí ou aux productions vernaculaires répertoriées par Bernard Rudofsky .

Un autre disciple de Fuller occupe une place importante dans le catalogue. Présenté comme « ingénieur-inventeur », « pionnier de la technologie solaire passive » , Steve Baer a toute sa place dans ce panorama de l’architecture alternative, ne serait-ce qu’en raison de sa participation active à la construction de la célèbre communauté de Drop City. Ses manuels d’autoconstruction, un Dome Cookbook (1968) suivi d’un Zome Primer (1970), y sont évidemment répertoriés.

Et si l’architecture fullerienne semble s’imposer, la publication accueille également de passionnants débats sur les limites de leur autoconstruction. Tout commence par un revirement de Lloyd Kahn créant sa propre publication (Shelter, en 1973), y publiant « une critique des dômes […] pour faire l’apologie des constructions vernaculaires » . Contre le charpentier lassé des dômes low tech qu’il construisait jusqu’alors, Jay Baldwin, designer et ancien étudiant de Fuller, défend l’idée qu’il ne s’agit pas d’un « abri de fortune, mais une structure géodésique qui offrait notamment la possibilité d’explorer des matériaux à haute performance énergétique ». Le designer en vient à dénoncer le « retour au vernaculaire […] comme une régression ou, en tout cas, comme un renoncement à l’inventivité » .

La démonstration est ainsi faite que dès le milieu des années 1960, Baer, Kahn, Baldwin, Fuller, Brand et beaucoup d’autres avaient pleinement conscience d’une urgence écologique – plutôt que climatique – nécessitant une profonde réflexion sur les formes architecturales et les outils technologiques susceptibles d’y apporter des réponses efficaces.

Caroline Maniaque termine son ouvrage en s’intéressant à la réception, y compris française, du Whole Earth Catalog. Elle revient sur le grand succès d’une entreprise éditoriale qui touchera un lectorat s’étendant bien au-delà du public alternatif, comme le montre le courrier de ses lecteurs, forcément très actifs. L’édition 1971 recevra une des plus prestigieuses distinctions littéraires américaines et la presse mainstream ne manquera pas de s’y intéresser. L’historienne s’intéresse également à l’aventure du Catalogue des ressources, tentative d’adaptation française réussie de 1975 à 1983, même si sa division en plusieurs volumes séparés revenait à isoler les questions d’énergies et d’habitats… du reste du monde, dans un esprit très français !

Enfin, interrogeant les effets du Catalog sur les architectes français, l’auteure donne la parole à l’architecte Jean-Paul Jungmann, co-fondateur du groupe Utopie :

« Chez eux, tout cela se construisait, mais pour nous, c’était des expériences que l’on ne pouvait pas transposer. On n’était pas aussi pragmatique qu’eux. Ils construisaient en polyèdre. Nous, on faisait des dessins mais on ne réalisait pas. »

Un enseignement à méditer, que semblent vouloir corriger les jeunes architectes d’aujourd’hui. Mais pour ne pas renoncer à l’inventivité, il leur faut lire Caroline Maniaque, avant de sortir le Catalog des bonnes bibliothèques des écoles d’architecture.

* Article publié en partenariat avec Exercice(s) d’Architecture, revue de l’École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, distribuée par les Presses du Réel (prochain numéro à paraître en janvier 2022).

* Article publié en partenariat avec Exercice(s) d’Architecture, revue de l’École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, distribuée par les Presses du Réel (prochain numéro à paraître en janvier 2022).