Si Paganini le violoniste virtuose est bien connu, son œuvre de compositeur mérite d’être redécouverte.

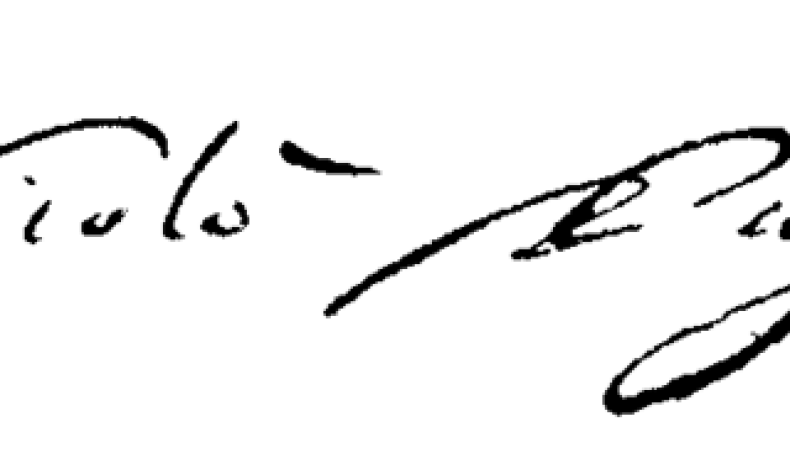

Durant les trente premières années du XIXe siècle, Niccolò Paganini (1782-1840) a hypnotisé son public. Il avait assurément le sens du spectacle. « Stupéfiant », « époustouflant », « vertigineux »… C’est par cette surenchère de qualificatifs que l’on caractérisait le jeu de celui que l’on a parfois considéré comme la première rock star de l’histoire de la musique classique, comme le rappelle Laure Dautriche dans un petit essai stimulant paru chez Tallandier : Paganini, le violoniste du diable.

Un talent diabolique

Ceux qui eurent la chance de l’entendre en concert juraient que, pour jouer ainsi, il fallait soit qu’il ait vendu son âme au diable en échange de pouvoirs musicaux surnaturels, soit qu’il fût lui-même l’incarnation du diable. Grand, émacié, squelettique, les yeux perçants, tout revêtu de noir, Paganini subjuguait son auditoire. Pendant ses concerts, il imitait volontiers avec son violon le cri des animaux — miaulements de chat, hululements de chouette —, intriguant les mélomanes et faisant à peu de frais la conquête d’un public moins connaisseur. Laure Dautriche l’explique fort bien : au début de sa carrière, tant les paysans que les bourgeois venaient entendre le maestro, mais par la suite, quand il décide de tripler le prix des billets la veille de ses apparitions, seuls les bourgeois peuvent désormais se permettre d’assister à ses concerts. Sont largement documentées les manifestations physiques que sa musique produit alors sur le public : bouffées de chaleurs ou bien frissons, accélération du pouls, gesticulations désordonnées, convulsions, etc. Dans ces conditions, la frénésie des applaudissements tient lieu de catharsis.

Homme d’affaires ne s’embarrassant pas de scrupules, Paganini n’a rien fait pour détromper ceux qui voyaient en lui le diable — une opinion qui lui survivra. Lorsqu’il décède à Nice en 1840, l’évêque refuse un enterrement en bonne et due forme. Le corps du musicien sera transbahuté de place en place pendant plus de trente ans, protégé par son fils Achille qui fera tout son possible pour que la dépouille de son père reste à l’abri des regards des curieux . C’est au cimetière de Parme qu’il sera finalement enterré en 1875. Mais le repos éternel ne sera pas encore au rendez-vous. En 1893, un historien hongrois obtient l’autorisation d’ouvrir le cercueil pour s’assurer que c’est bien Paganini qui se trouve à l’intérieur . Ce qui est confirmé. Mais tout n’est pas fini. En 1940, à l’occasion du centenaire de la mort du maestro, on organise à nouveau une reconnaissance de sa malheureuse dépouille. Les articles de journaux de l’époque rapportent que, quand un photographe voulut immortaliser les restes de Paganini, le tonnerre éclata et la foudre tomba : le pauvre homme prit la fuite, de même que les quelques personnes qui assistaient à la cérémonie. La preuve en était faite : le violoniste du diable était toujours présent.

Une œuvre de compositeur sous-estimée

Bien que souffrant de nos jours d’un manque de considération de la part de trop nombreux musicologues, Paganini n’a pas été un compositeur au talent négligeable. Souvent inspiré dans ses œuvres où il accumule les embûches, il a révolutionné la manière de jouer du violon : pizzicati effectués avec la main gauche, ou encore doubles harmoniques créant un son cristallin, magique, irréel…

Si par virtus les Romains désignent un mérite particulier, la force d’âme, le virtuoso italien faisait quant à lui montre d’une habileté peu commune, quel que fût le domaine où il l’exerçât. Plus admirée que véritablement estimée, la virtuosité de Paganini était une recherche de l’extrême, une façon pour l’artiste de se mettre en danger. Jouer toujours plus vite, jouer plus haut (plus aigu…), toujours plus fort… En somme, Paganini anticipait sur l’idéal olympique des débuts du XXe siècle : Citius, Altius, Fortius. Il a certes porté son instrument à un niveau encore jamais atteint avant lui, mais reconnaissons qu’il a aussi inspiré des compositeurs après lui : Schumann, Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninov, Liszt, Lutoslawski, Szymanoswki, Schnittke …

L’homme est un quasi-autodidacte. A l’âge de cinq ans, il découvre la mandoline, dont son père joue en amateur à Gênes. Pour ses sept ans, celui-ci lui met un violon entre les mains, mais, encore enfant, Paganini se défait l’un après l’autre de ses différents professeurs, qui confessent chacun au bout de quelques mois ne plus rien avoir à lui apprendre. Dès l’adolescence, il parcourt les villes d’Italie avec son violon, bientôt soutenu par un mécène, le comte di Negro, qui financera ses concerts et ses voyages durant tout son début de sa carrière. Gênes, Lucques, Parme… Le voilà lancé. Sa priorité est d’abord de gagner sa vie : il intègre en 1805, à l’âge de 23 ans, la cour de Lucques en tant que membre de l’orchestre d’Elisa Bonaparte, la sœur de Napoléon Ier, puis quitte cet orchestre cinq ans plus tard, ayant à présent soif d’indépendance. S’il ne se produira pas hors d’Italie avant ses quarante-cinq ans, il remportera dès lors de nombreux succès dans les grandes capitales européennes : Paris, Berlin, Londres…

Toute sa vie durant, Paganini a obtenu le soutien des puissants : Elisa Bonaparte d’abord, et à la fin de sa vie l’ex-impératrice Marie-Louise — cette dernière désirant, afin de rehausser le prestige de sa cour à Parme, recruter pour diriger son orchestre ce personnage à l’immense notoriété.

Son violon était un Guarnerius, que le public peut admirer aujourd’hui conservé à la mairie de Gênes en Italie . Il l’avait dans son testament légué à sa ville natale.

Laure Dautriche montre bien l’importance qu’a eu dans la carrière de Paganini son œuvre la plus connue : les Vingt-quatre Caprices. Publié pour la première fois en 1820 (mais sans doute composé sur une période de quinze ans), ce recueil pour violon seul est aujourd’hui incontournable dans les concours internationaux de violon, permettant d’évaluer la solidité technique des candidats autant que leur capacité à faire ressortir la musicalité. Pour écrire cette musique, le compositeur s’est inspiré des vingt-quatre caprices de Pietro Locatelli (1695-1764) publiés dans les années 1730. Mais chez Paganini, l’inventivité et l’excellence digitale ont été poussés à l’extrême.