Des Aborigènes d’Australie au Loiret, deux ouvrages permettent de confronter deux tentatives de réinvention de la civilisation à l'échelle des communautés locales.

Barbara Glowczewski étudie les peuples autochtones qui cherchent à survivre sous la pression de l'Etat moderne. Anthropologue, directrice de recherches au CNRS et organisatrice de séminaires à l’EHESS, elle travaille avec des Aborigènes d’Australie depuis 1979. Elle avait pensé intituler son ouvrage Glissements de terrains, tant le sol se dérobe sous les pieds de ces derniers. S'ils existent, tout entourés qu'ils sont de ruines laissées par la colonisation, c'est de se confronter à ce qui reprend son essor dans les mémoires vivantes de civilisations menacées. Réveiller les esprits de la terre s'enracine ainsi dans un appel à la solidarité de cette terre avec les humains et des humains entre eux.

Le bourg d'Amilly, quant à lui, est situé dans le Loiret à 3 km de Montargis, entre deux bras du Loing. Au terme de trente années de gestion municipale renouvelée, ses habitants cherchent à sauver les échos, les contacts, les interfaces entre les mémoires qui ont contribué à faire des arts de l’espace un village entièrement redéployé et vivant. Amilly est une commune qui se restructure « artistiquement ». Elle modernise ses bâtiments et réorganise son tissu social.

Barbara Glowczewski insiste sur les vertus des luttes contre la conception anthropocentrée du rapport à la terre. Mais elle produit aussi une critique du concept d'anthropocène. En ce sens, cet ouvrage participe des débats contemporains, et l’ethnologie y conquiert une place que peu lui laissent habituellement. Adoptant alors la narration Warlpiri, elle souligne que les esprits de la terre, de l’eau, de l’air sont en colère quand les humains ne respectent pas certaines lois d’équilibre qui sont à la fois sociales, environnementales et cosmologiques.

Elle appelle donc, dans un échange de termes bienvenu entre civilisations, à se mettre à l’écoute de la mémoire de la terre, que l’on habite l’Australie, la France, voire la Montagne limousine (où elle travaille), la ZAD de Notre-Dame des Landes en passant par la Polynésie et la Guyane française. Ce que l’on retrouve aussi à Amilly, dès lors qu’il s’agit de redonner une centralité au bourg, revitaliser des quartiers, penser les lieux selon des rythmes différents selon les saisons et les événements.

Une politique des relations

Si tout est relation entre la terre et les humains, comme entre les humains, alors réveiller les esprits de la terre, en soi-même et dans les milieux que nous habitons, devient une tâche centrale.

Cet attachement à la terre ne se liera pas à la filiation, dans la logique de l’héritage et du patrimoine, mais suivra plutôt une logique d’alliance. C’est une telle pensée de type écosophique que Glowczewski déploie tout au long de l’ouvrage: une pensée aux mille plateaux, pour ainsi dire, à la fois sur les plans humains, environnementaux, sociaux, mentaux, éthiques et politiques, suivant l'inspiration des ouvrages de Félix Guattari. Une logique d’alliance qui, manifestement, se prolonge à Amilly, dans ce village qui nous est présenté par des photographies (en particulier celles en Noir et Blanc, dues à Benoît Fougeirol).

Si l’ouvrage portant sur Amilly est soutenu par des textes dus à Jean-Christophe Bailly, François Barré, Vincent Barré, Sylvain Dubuisson et Jean-Paul Robert, la démarche reste celle de visiteurs extérieurs au bourg. En revanche, à l’origine de l’ouvrage de Glowczewski, l’anthropologue précise son désir de redéfinir son engagement anthropologique et civique, en France, par rapport à la population des Aborigènes, comme par rapport à l’Amazonie guyanaise, chaque séjour d’un côté ou de l’autre obligeant à reprendre pied différemment.

Outre une description de la genèse du terme « aborigène », s’ajoutent deux choses à cette démarche.

D’une part, l’idée de restituer aux populations visitées les archives filmées des données collectées par elle depuis plus de 10 ans, tout en leur donnant les moyens de les travailler et de mettre en valeur leur usage de l’Internet. Il fallait aussi promouvoir les luttes de ces peuples en faveur de l’affirmation de leur singularité, contre le système économique global. Chacun sait bien qu’il importe de résister aux désastres en montrant sa créativité. Et ici se croisaient donc aussi la destruction des peuples autochtones et le ravage de leurs milieux, notamment pour en extraire les ressources dont nous, Occidentaux, bénéficions. Conséquence : le travail de l’anthropologue croise aussi les luttes contre les politiques extractivistes coloniales – sur lesquelles les peuples autochtones ne sont pas d’accord entre eux (enrichissement ou dépossession ?) - et celles qui, depuis la colonisation se métamorphosaient au profit d’un capitalisme détruisant la planète.

D’autre part, elle insiste sur le fait dommageable que l’anthropologie ne soit pas enseignée dans le Secondaire, en France, afin d’introduire une véritable critique décoloniale des préjugés racistes, et éviter les dérives dont on connaît la teneur. En cela, il s’agit aussi de critiquer l’a priori d’une perception figée des pratiques traditionnelles et de déconstruire les notions classiques d’anthropologie, travail commencé, pour l’auteure, autour de Robert Jaulin en ce qui concerne sa propre formation.

Cela permettrait aussi d’accompagner les personnes racialisées dans leurs revendications à un droit de regard sur les interprétations fausses ou préjudiciables dans ce qui est écrit sur elles. En dernier ressort, cela faciliterait la compréhension de la révision nécessaire de l’idée de nation une et homogène, autrement dit assimilationniste par négation de la reconnaissance d’une partie des singularités tant culturelles qu’historiques et sociales.

On perçoit rapidement les soucis majeurs de l’auteure, autour de la transversalité culturelle, la cohabitation des hétérogénéités, et la résistance au racisme. Souci que l’on peut amplifier en soulignant que l’architecture et l’urbanisme sont peu pris en compte dans le même secondaire, et que l’idéologie du « village » est loin de ne comporter aucun préjugé.

Pour revenir sur l’ouvrage de Glowczewski, c’est cette colonisation même qui a transformé le paysage humain australien, dépossédé les peuples autochtones, laissé se déployer des formes d’oppression et de destruction des milieux de vie, des pratiques alimentaires issues de la chasse et de la pêche. La colonisation des terres Aborigènes s’est opérée sur la même fiction juridique que celle qui a servi pour la Guyane. La notion latine de « terra nullius » (terre n’appartenant à personne) est cette fiction qui justifia son acquisition par les Britanniques, sans traité et sans paiement, et par conséquent empêcha de reconnaître l’existence des lois aborigènes précoloniales. Il a fallu de nombreuses procédures, d’ailleurs récentes, pour que cette fiction soit remise en question. L’illégitimité de la notion de « terra nullius » a pu être proclamée, mais si l’État (australien) a reconnu l’existence de titres fonciers précoloniaux, il n’en reste pas moins vrai qu’il a imposé la co-existence de ce droit avec le système national de gestion des terres, à son profit.

Plus encore, il a fallu prendre en compte les enquêtes, enfin réalisées, sur les enfants nés de métissages, par viol ou par amour, qui furent retirés à leurs parents pour être élevés dans des institutions. Une commission a enfin vu le jour en 1990 portant sur les « générations volées » (et les documents sur lesquels les régions d’origine des enfants ont été effacées), enquêtant alors auprès de toutes les familles concernées, sur cette volonté d’éradiquer « la race ». L’anthropologue souligne par ailleurs à ce niveau le parallèle possible avec La Réunion, où 2015 enfants de familles pauvres ou nés de jeunes filles mères furent arrachés à leur île de l’océan Indien pour « peupler » les régions d’exode rural au cœur de l’Hexagone.

videmment, on ne peut passer rapidement sur cette histoire. Et la question des dédommagements des premières nations est devenue centrale. Mais s’agit-il de compensations financières individuelles ? L’auteure montre que l’argent ne saurait répondre au vol des salaires (sur les terres) et des enfants. Aucune compensation en argent n’est une solution et risque au contraire de participer d’une marchandisation des terres spoliées. Néanmoins la parole publique qui reconnaît ses torts coloniaux reste féconde. C’est déjà une première forme de réparation qui peut avoir des effets bénéfiques sur les victimes en encourageant la mise en place de politiques de reconnaissance de droits. La meilleure façon de sortir de cette dette incommensurable semble être plutôt le soin généralisé de la terre, l’obligation pour les banques et les investisseurs de se désinvestir des projets destructeurs (gaz de schiste, mine de charbon, etc.), voire la protection des lieux en les considérant comme des personnes. Un exemple rapporté par l’auteure : au nom d’une « souffrance spirituelle » pour « rupture culturelle » de leur lien à la terre détruite par des infrastructures, un juge Australien a accordé en 2019 à un groupe d’Aborigènes le droit à une compensation.

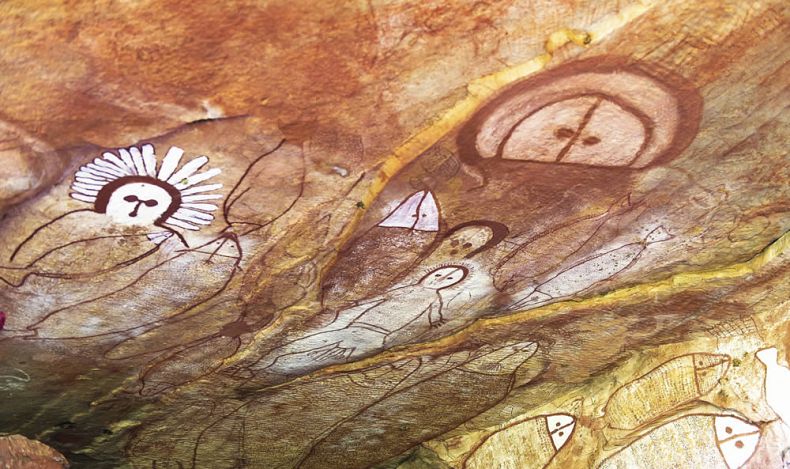

La pensée des Aborigènes peut être caractérisée par sa capacité à rattacher tout être humain à différentes formes du vivant (animaux, plantes, vent ou pluie). La parenté entre humain, animal, végétal ou minéral n’est pas construite sur un modèle d’équivalence, mais sur un modèle de différentiation de positions relationnelles. Et ces positions n’impliquent pas nécessairement de la domination, mais s’inscrivent dans des négociations d’alliance. C’est ainsi que fonctionne le totémisme aborigène.

Un totémisme qui, au demeurant, ne fonctionne pas exactement comme Philipe Descola a cru pouvoir le commenter. Il y a discussion entre ces deux auteurs. Pour Glowczewski le rapport totémique entre des groupes particuliers d’hommes et de femmes avec certains totems et lieux ne peut se comprendre que dans un réseau d’hétérogénéités en devenirs multiples, et qui ne fonctionnent pas sur des dualismes, à la manière occidentale. Certains hommes et femmes se disent « frères » et « sœurs » des kangourous et d’autres de la pluie ou des ignames. Les frères et sœurs des kangourous peuvent dire « je suis kangourou » et appeler « mères » celles qui disent « je suis pluie », ou « conjoints » ceux qui disent « je suis igname ». Et les séries peuvent être traversées par des moitiés exogames. Si les kangourous sont dans une moitié, ils peuvent se marier avec des animaux et des plantes de l’autre moitié, mais pas avec celles qu’ils appellent « sœurs », etc. La répartition de tout le vivant dans des rôles de parenté inscrit aussi tous les sites associés à tel ou tel totem dans un réseau de parenté.

Il reste qu’au-delà de cette trop brève description d’un fonctionnement totémique, l’auteure explique fort bien que ces répartitions en catégories de lignes entrecroisées de manière réticulaire furent aussi mobilisées contre l’État pour la reconnaissance des droits à la terre des Aborigènes concernés par telle ou telle ligne traversant le territoire.

Leur processus de nomadisation est à la fois géographique, imaginaire et spirituel. En cela, ils associent aussi les lieux à cette pensée. Jusqu’à la colonisation (fin du XIXème siècle), les Aborigènes se déplaçaient en petits groupes familiaux sur des centaines de kilomètres, mais se retrouvaient en grand nombre pour les rituels de règlements de conflits et d’échanges de biens, des initiations des jeunes, des cérémonies funéraires ou encore des célébrations totémiques. Dans les sites sacrés, ils réaffirment constamment leur responsabilité vis-à-vis des célébrations qu’ils rendent possibles. Mais avec les massacres et les sédentarisations forcées, ils ont dû élaborer des stratégies de résistance afin de continuer à affirmer ce qui a leurs yeux constitue leurs territoires existentiels. L’anthropologue souligne que tout se passe désormais comme si les Warlpiri, dont elle est spécialiste, réinventaient au jour le jour une stratégie de survie en négociant avec les esprits ancestraux de la terre et l’esprit sorcier du capitalisme lié au monothéisme chrétien depuis la colonisation. Tout ceci, sans les mettre à l’abri, de surcroît, contre les exploitations minières sur les terres et les maladies importées.

Sur ce plan, cependant, l’ouvrage de Glowczewski ne se construit pas sur le registre de la compassion, du malheur ou de l’idéologie de l’identité. Il ne cesse de montrer comment les Warlpiri surmontent ces circonstances et reconstruisent leur civilisation malgré tout, dans un autre contexte. Ce que l’ouvrage sur Amilly reprend à l’envers en montrant qu’une civilisation même « moderne » ne cesse pas de devoir être refaite. Dans ce cas, réfection des immeubles, restructuration des habitats, projets audacieux pour un petit village et interventions d’artistes en prime (Christine O’Loughlin, par exemple).

Enfin, le propos de Glowczewski, rend compte aussi des travaux de l’ONU, conçus avec les délégations autochtones, grâce auxquels les peuples autochtones ont « le droit à l’autodétermination », ce qui mérite bien une page détaillée sur cette question. D’autant que la vie des autochtones est menacée partout dans le monde. Le nombre de populations actuellement massacrées est gigantesque : papous, Rohingya, Amérindiens, Yézidies, etc.