Après son théâtre en 2002, ce nouveau volume de la Pléiade propose les éditions clandestines originales des romans et poèmes de Jean Genet, tel qu’en lui-même enfin.

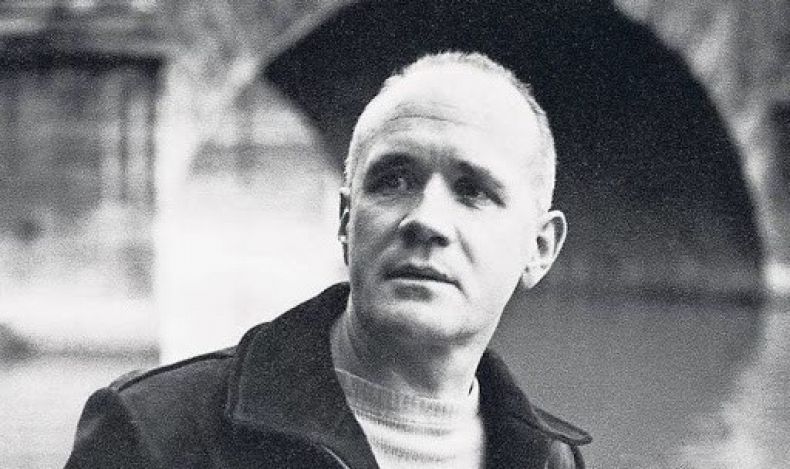

L’écriture des romans et des poèmes de Jean Genet (1910-1986) se concentre sur une période remarquablement brève : six années, de 1942 – date de la publication à compte d’auteur du poème Le Condamné à mort, dédié « à Maurice Pilorge assassin de vingt ans », sous la forme d’une plaquette imprimée à une centaine d’exemplaires – à 1948, où paraît l’édition clandestine de Journal du voleur, imprimée à 400 exemplaires par Albert Skira à Genève. Découvrant le manuscrit de Notre-Dame-des-Fleurs en février 1943, Cocteau s’exclame : « c’est le grand événement de l’époque. Il me révolte, me répugne et m’émerveille. » Jean Genet écrit sur les marges de la société depuis les marges de la littérature.

La plupart des œuvres inscrites au sommaire de ce volume étaient connues par la version qu’en proposent les Œuvres complètes de Genet, qui commencent à paraître chez Gallimard en 1951 sous le patronage de Jean-Paul Sartre, qui les préfacera en 1952 d’une étude de près de 700 pages devenue célèbre : Saint Genet, comédien et martyr. Mais le texte de ces volumes avait été révisé, soit par Genet, soit avec son assentiment, de manière à atténuer certains éléments sexuels et politiques. Comme l’indiquent les maîtres d’œuvre de cette édition, Gilles Philippe et Emmanuelle Lambert, « l’œuvre romanesque et poétique fut […] produite avec une fulgurance dont l’histoire littéraire ne présente guère d’exemples. On hésite cependant à dire de cet ensemble qu’il a “paru” : la publication de ces textes fut d’abord clandestine. C’est qu’à la provocation et à son fracas s’ajoute ici un élément de poids, la pornographie homosexuelle. » L’alexandrin lui donne un éclat somptueux dans la première publication de Genet, écrite à la prison de Fresnes où l’a conduit un vol de livres à la Librairie Stock, en face de la Comédie-Française :

« Colle ton corps ravi contre le mien qui meurt

D’enculer la plus tendre et douce des fripouilles.

En soupesant charmé tes rondes, blondes couilles,

Mon vit de marbre noir t’enfile jusqu’au cœur. »

D’une cellule de la Santé aux salons des Éditions Gallimard

Il a fallu un peu moins de dix ans à Genet pour échapper à son destin anonyme de prisonnier promis à la déportation en décembre 1943 quand il tombe sous le coup des lois pétainistes relatives aux vagabonds, et est transféré au camp des Tourelles, antichambre des camps de concentration placée sous le contrôle de la Milice.

Grâce à la chronologie (1910-1954) très détaillée et informée fournie par Albert Dichy, qui s’appuie sur son livre Jean Genet, matricule 192.102. Chronique des années 1910-1944, le lecteur peut suivre les errances, les fugues et les délits de Jean Genet, abandonné à sept mois par sa mère Camille Genet (c’est alors qu’il se voit attribuer son matricule de l’Assistance publique) ; il est placé en nourrice dans une famille du Morvan où il reçoit une solide éducation catholique (qui irriguera toute son écriture, comme en attestent déjà les titres de ses deux premiers romans).

Sa scolarité s’achève lorsqu’il a treize ans et est reçu premier de sa commune aux épreuves du certificat d’études primaires. Il échappe ainsi au sort de valet de ferme réservé aux enfants de l’Assistance publique à la campagne et entre en apprentissage pour devenir typographe en octobre 1924. Il s’en évade très vite et est placé en 1925 comme « petit secrétaire » chez un compositeur de chansons populaires, auprès de qui il apprend les règles de la versification et découvre Les Fleurs du mal.

Après l’avoir volé, il se livre à de nombreuses fugues et connaît en 1926 sa première expérience carcérale : trois mois de détention préventive à la prison de la Petite Roquette de Paris. Il est finalement « confié sous le régime de la liberté surveillée à la colonie agricole pénitentiaire de Mettray jusqu’à ce qu’il ait atteint sa majorité ». Il reste deux ans et demi dans ce qui deviendra l’un des hauts lieux de son œuvre, évoqué principalement dans Miracle de la rose et L’Enfant criminel. Dans Journal du voleur, il parle du « miraculeux malheur de [s]on enfance à Mettray ». Un extrait de Miracle de la rose montre en quoi il s’agit d’un roman à la fois poétique et initiatique, qui ne saurait se lire comme un témoignage ni une autobiographie au sens strict : « Dans un poème, les mots habituels sont déplacés et replacés de telle sorte qu’à leur sens courant s’en ajoute un autre : la signification poétique. Chacune des choses, chacun des objets qui me reviennent à l’esprit, composaient un poème. À Mettray chaque objet était un signe qui voulait dire douleur. » C’est là aussi qu’il découvre avec éblouissement les sonnets de Ronsard.

Ayant devancé l’appel du service militaire pour quitter Mettray avant sa majorité, il s’engage dans l’armée en 1929. Après de nombreux voyages et de nombreuses fuites, il est déclaré déserteur en mai 1936 et fuit à travers l’Europe, vagabondage d’un an qui fournira la trame de Journal du voleur. Il se réengage illégalement en 1938 à Brest, où il est condamné à trois mois de prison. En 1940 il est emprisonné à Fresnes, en 1941 à la prison de la Santé.

Alors qu’il tient une caisse de bouquiniste alimentée avec des livres volés, il rencontre en mars 1942 deux jeunes gens lettrés, intrigués par sa culture et qui le présenteront à Jean Cocteau le 14 février 1943. C’est lui qui, en confiant sa défense à Me Maurice Garçon, et en le présentant à la barre comme « le plus grand écrivain de l’époque moderne », le fera échapper à la réclusion à perpétuité. C’est lui qui interviendra à nouveau en mars 1944 pour le faire sortir du camp de Rouillé : il ne retournera plus en prison. En avril 1944 paraît un extrait de Notre-Dame-des-Fleurs dans la revue L’Arbalète, à côté de textes de Jean-Paul Sartre, Paul Claudel et Michel Leiris. C’est sa première publication non clandestine. Il fait en mai la connaissance de Jean-Paul Sartre au Café de Flore.

Revenir à la source des éditions clandestines

Les directeurs de ce volume ont fait le choix de revenir systématiquement au texte des premières publications clandestines. Ces versions n’étaient jusqu’à présent accessibles au grand public que pour Pompes funèbres et Querelle de Brest (dans la collection « L’Imaginaire »). En effet, la notoriété de Genet reposait sur la lecture de textes qui, pour certains « demeureraient longtemps indisponibles au public : Sartre et Cocteau avant lui avaient lu et commenté les versions clandestines », lit-on dans l’introduction qui revendique la nécessité de ce choix pour une redécouverte, spectaculaire et radicale, des cinq romans de de Jean Genet, « si on peut les appeler ainsi », comme il le souligne lui-même, en pointant la grande liberté générique de ses textes. « Il était donc temps, en revenant aux textes clandestins ici rassemblés pour la première fois, de rendre le nom de Genet à son origine : souterraine et agressive. […] C’est un chant obscur, émis depuis l’envers de la société », lit-on en conclusion de l’introduction de ce volume.

La quête de la « sainteté » infâme dans une langue splendide

« Si l’objet de Journal du voleur est la vie de Jean Genet entre 1932 et 1940, son thème est l’exemplarité de cette vie dans le domaine de la sainteté, ce dernier mot devant s’entendre au sens de Genet, c’est-à-dire au sens de celui qui, depuis Notre-Dame-des-Fleurs, renverse les valeurs (chrétiennes, sociales, légales) établies », explique Emmanuelle Lambert dans la notice consacrée à ce livre où Genet écrit : « la sainteté c’est de faire servir la douleur. C’est forcer le diable à être Dieu. C’est obtenir la reconnaissance du mal. » Plus généralement, l’œuvre de Genet glorifie la trahison, le crime, le vol, la veulerie, l’homosexualité. Pour reprendre une formule de l’introduction, « la splendeur stylistique est la pourpre dont il drape les indignes, les malfrats et les honteux. » Il écrit dans Journal du voleur : « La trahison, le vol et l’homosexualité sont les sujets essentiels de ce livre. Un rapport existe entre eux, sinon apparent toujours, du moins me semble-t-il reconnaître une sorte d’échange vasculaire entre mon goût pour la trahison, le vol et mes amours. »

Après le rêve hugolien de mettre « un bonnet rouge au vieux dictionnaire », Genet cherche avant tout à lui « baisser la culotte », comme l’explique l’introduction en citant une de ses lettres : « rendre acceptables dans le corps du bouquin de tels mots : bite, enculer et d’autres. » Il ne faudrait pas pour autant caricaturer cette langue par la formule : « un lexique obscène dans un écrin syntaxique orfévré ». Car la langue de Genet, qui proclame que la langue française est son seul attachement à la nation, ne se caractérise pas seulement par ses imparfaits du subjonctif et ses constructions syntaxiques chantournées voire précieuses. Elle témoigne aussi d’une grande richesse de vocabulaire, dont il faudrait écrire le dictionnaire : labarum, solfatare, giron, pariade, goménolé, alcade, rabouin, catalpa, simoun, autant de mots rares, sans parler de l’argot, que selon son premier éditeur, Paul Morihien, secrétaire de Cocteau, « Genet parlait mal », lui qui voulait utiliser la « langue de l’ennemi » plutôt que « la langue étrangère qu’aurait été l’argot » (Entretien avec Bertrand Poirot-Delpech). Dans Miracle de la Rose (1946), il écrit : « Toutefois je m’étonne que notre jargon n’ait pas eu sa trame plus serrée. Peut-être était-ce parce que nous le tirions de nous un peu chaque jour. Mais ce que nous disions et pensions, je le sens maintenant, ne pourra jamais être traduit pas la langue française. » Il triomphe dans Journal du voleur, en même temps qu’il trouve un point d’arrêt : « Je veux réhabiliter cette époque en l’écrivant avec les noms des choses les plus nobles. Ma victoire est verbale et je la dois à la somptuosité des termes mais qu’elle soit bénie cette misère qui me conseille de tels choix. »

Ce qui triomphe chez lui, c’est la poésie, définie dans Pompes funèbres comme « l’art d’utiliser les restes », « d’utiliser la merde et de vous la faire bouffer ». Pour Genet, « le poète s’occupe du mal. » Il s’agirait ici de « la base esthétique de Pompes funèbres », et ce serait « n’y rien comprendre que de s’offusquer du pire », explique l’introduction en citant ce passage qui permet de saisir les réticences de Gaston Gallimard à le publier au-delà d’un cercle d’initiés : « l’officier allemand qui commanda le carnage d’Oradour […] a fait ce qu’il a pu – beaucoup – pour la poésie. » L’édition originale de 1947 fut tirée à 470 exemplaires. Plutôt que d’évacuer les difficultés posées par ce roman, l’introduction s’y affronte intelligemment : « Pompes funèbres demeure une œuvre non réconciliée, opaque. En ce sens […] il s’agit du véritable art poétique de Genet. Il met à nu, dans sa tension maximale, l’attribut commun de tous ses romans et de tous ses poèmes : leur brutale ambiguïté. »

Sans parler de l’importance aujourd’hui de l’œuvre de Genet pour les études de genre, des polémiques sur son antisémitisme et son attrait trouble pour le fascisme (qu’interroge l’essai d’Ivan Jablonka paru en 2004, Les Vérités inavouables de Jean Genet), la figure de Genet occupe une place majeure dans l’imaginaire contemporain, comme un classique. Rappelons qu’Annie Ernaux le cite en exergue de La Place (1983) : « Je hasarde une explication : écrire c’est le dernier recours quand on a trahi. » Et n’oublions pas l’hommage que lui rend Léo Ferré dans sa chanson « Poètes, vos papiers ! » dès 1957 :

« Littérature obscène inventée à la nuit

Onanisme torché au papier de Hollande

Il y a partouze à l'hémistiche mes amis

Et que m'importe alors Jean Genet que tu bandes »

En 2010, Étienne Daho avec Jeanne Moreau a proposé une nouvelle interprétation du Condamné à mort, sur la musique d’Hélène Martin, disparue récemment, et a redonné au grand public et à un public plus jeune le goût de cet écrivain transgressif. Avec ses notices, ses notes, ses variantes, ses appendices et sa riche bibliographie, ce volume de la Pléiade est une invitation à la fois sensible et savante à (re)découvrir une œuvre majeure de la littérature.