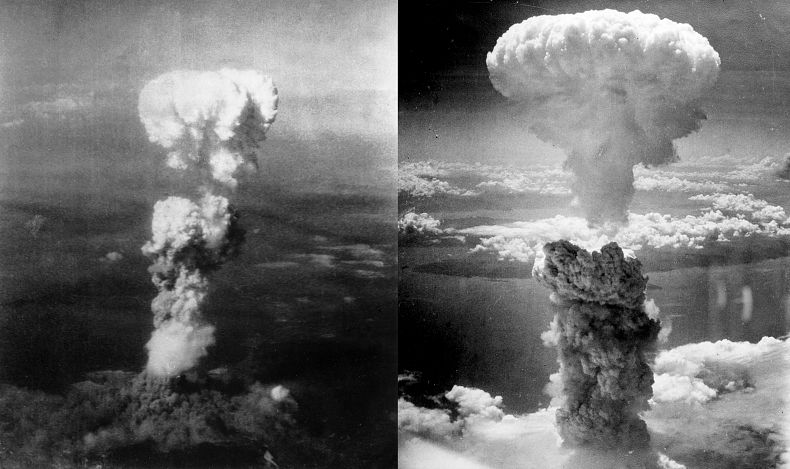

L'explosion de la bombe atomique en août 1945, résultat d'une circulation de l'information scientifique, a bouleversé durablement les relations internationales.

En 1957, dans son essai Nuclear Weapons and Foreign Policy, Henry Kissinger montrait comment les relations internationales étaient repensées au prisme de l’arme nucléaire. L’historien Jean-Marc Le Page présente dans son dernier ouvrage une solide synthèse chronologique sur cette arme si particulière qui mêle le génie scientifique à la terreur diplomatique. L’arme atomique, utilisée à deux reprises, n’en suscite pas moins une peur chez les principaux acteurs des relations internationales de la guerre de Corée et la crise de Cuba aux provocations de Kim Jong Un. Le travail de Jean-Marc Le Page s’inscrit pleinement dans les Thèmes de Terminale « L'enjeu de la connaissance » et « Faire la guerre, faire la paix ».

Nonfiction.fr : Votre livre démarre le 2 août 1939 avec la lettre d’Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. Serait-il possible toutefois de revenir sur la genèse de l’atome et d’expliquer à quel moment il est passé du civil au militaire ?

Jean-Marc Le Page : L'acte de naissance de l’atome peut être daté de 1896 lorsque Henri Becquerel découvre la radioactivité. Cette découverte suscite un engouement certain au sein de la communauté scientifique qui n'aura de cesse par la suite de poursuivre ces travaux. Les résultats de Pierre et Marie Curie – récompensés par des Prix Nobel en 1903 et 1911 – en sont les signes les plus éclatants. Il est remarquable de penser, à postériori, que ce sujet d'étude a été le fruit d'une collaboration internationale de premier plan. La communauté scientifique travaille ouvertement et coopère pour faire avancer les connaissances autour de la radioactivité naturelle puis artificielle. Le refus de Pierre et Marie Curie de breveter leurs découvertes, l'impulsion donnée par les Congrès Solvay, qui réunissent la crème des physiciens et chimistes à partir de 1911, sont de puissants catalyseurs.

Après les travaux de ces « pionniers » les recherches de années 1930 sont un pas supplémentaire vers une éventuelle militarisation. L'Anglais Ernest Rutherford, l'Allemand Hans Geiger explorent les structures de l'atome. À la fin de l'année 1933, Irène et Frédéric Joliot-Curie mettent en évidence la radioactivité artificielle. En 1938, le principe de fission nucléaire est mis au jour par Lise Meitner, Otto Frish, Otto Hahn et Fritz Strassman. Tous les quatre sont Allemands et les deux premiers ont trouvé refuge en Suède. La réaction en chaîne est théorisée l'année suivante par quatre Français : Frédéric Joliot-Curie, Hans Halban, Lew Kowarski et Francis Perrin.

Désormais, la porte est ouverte à un usage militaire. Les programmes datent de 1939. Les nazis sont les premiers à se lancer dans la course dès le mois d'avril avec le projet « Uranium ». En France, les Joliot-Curie approchent le ministre de l’Armement dans ce sens à l'automne. Les Britanniques entrent dans la danse au début de l'année 1940 (projet « Tube Alloys »), puis les Etats-Unis en 1941. Le Projet « Manhattan » voyant le jour officiellement le 9 octobre 1941. L'implication des scientifiques dans la militarisation de l'atome, en réaction au programme nazi, est déterminante. La rencontre de Frédéric Joliot-Curie avec le ministre de l’Armement Raoul Dautry le montre, comme la lettre extrêmement célèbre de Albert Einstein au président Roosevelt du 2 août 1939.

De la lettre d’Einstein à l’explosion de la bombe Gadget à Alamogordo le 16 juillet 1945, il s’écoule seulement six années. Peut-on parler d’une prouesse devant une telle rapidité ?

Je dirai qu'il se passe encore moins de temps. Puisque Einstein ne « reçoit » pas une réponse immédiate. Après une étude sur la réalité de la menace allemande et sur les atouts de l'uranium, le programme nucléaire est initié le 28 juin 1941 par la mise en place d'un « Bureau de recherches et de développement scientifique », puis c'est la décision du 9 octobre qui lance véritablement les travaux de recherches et de conception de la bombe. Le programme est dirigé par le secrétaire à la Guerre Henri Stimson et mis entre les mains de l'Army.

Il faut noter que, dès l’origine, les Britanniques sont intégrés au projet. Ces derniers étaient très avancés, en particulier après qu'ils aient déterminé la masse critique de l'uranium 235 qui montrait qu'il était possible de concevoir une bombe pouvant être transportée par un bombardier.

L’entrée en guerre en décembre accélère la montée en puissance. Le général Groves est nommé à la tête du projet en septembre 1942. Après avoir mené à bien la construction du Pentagone, il est considéré comme « The Right man, at the Right place » pour remplir cette mission extrêmement difficile et complexe. Les moyens mis en œuvre sont considérables et ne peuvent être limités aux installations de Los Alamos. Une trentaine de sites secrets, aux États-Unis comme au Canada, sont sollicités. Une ville nouvelle, Oak Ridge dans le Tennessee, sort de terre et abrite 75 000 personnes en mai 1945. Les sites servent à la recherche fondamentale, au raffinage de l'uranium, à son enrichissement, à la construction de réacteurs nucléaires (dans l'objectif de produire du plutonium) à la conception de la bombe...

Les moyens sont gigantesques. Le projet Manhattan a compté jusqu'à 129 000 personnes dont la majorité était des ouvriers du bâtiment. Les militaires sont très minoritaires, 1 800 en juin 1944 puis 5 600 l'année suivante. La bombe est une affaire de scientifiques et de maçons !

Le coût est également considérable : près de 1.9 milliards de dollars équivalent à 24 .4 milliards de 2012, mais malgré tout à relativiser en comparaison des dépenses militaires engagées durant la guerre ou avec d'autres programmes postérieurs comme Apollo dont la seule fusée Saturne V a « coûté » près de 60 milliards (valeur de 2019).

Il est donc effectivement possible de parler de prouesses face à un tel engagement, puisqu'il n'aura fallu que quatre ans pour concevoir, réaliser et expérimenter une arme qui va changer la face du monde.

Vous consacrez des pages passionnantes au 8 août 1945 en expliquant notamment que la seconde bombe devait initialement être larguée le 11 août. Pourquoi avancer la date ? On a l’impression qu’il s’agit davantage d’une décision diplomatique envers l’URSS que d’un impératif militaire.

L’histoire s'accélère entre le 6 et le 10 août 1945. Tout se dénoue en fait le 9 août. Pour ce qui concerne le bombardement de Nagasaki, la météo est déterminante. Il est nécessaire que les B-29 puissent approcher leur cible. D'ailleurs, ce matin-là, c'était la ville de Kokura qui était ciblée. Charles Sweeney aux commandes de Bockscar est dérouté car la couverture nuageuse au-dessus de la ville était trop importante. Les bombardiers doivent pouvoir déterminer leur cible le plus clairement possible et les appareils qui suivent doivent pouvoir juger de l'impact de l'explosion.

Votre question nous amène sur les conséquences de ces bombardements nucléaires et sur leur impact sur la fin de la guerre. La question fait débat, comme celle des intentions du président Truman. La « ligne » classique reprend le récit étasunien de l'action décisive. Il est d'ailleurs repris par les Japonais qui peuvent ainsi expliquer leur défaite par l'impossibilité à poursuivre et à remporter un conflit face à une arme si extraordinaire. Il n'y a pas de déshonneur à capituler dans de telles conditions. Ce discours est maintenu durant toute la guerre froide, au moins à l'ouest. Avec les années 1990 d'autres voix parviennent à se faire entendre et mettent en avant d'autres éléments. Le rôle de l'URSS est réévalué, en particulier l'opération « Tempête d'août » déclenchée dans la nuit du 8 au 9 août. Elle doit « libérer » la Mandchourie ainsi que tous les territoires encore occupés par l'armée impériale, péninsule coréenne, îles Kouriles... L'offensive est un succès fulgurant et est considérée comme le sommet de l'art opératif soviétique. L'armée du Kwantung est littéralement défaite en quelques heures. C'est un véritable coup de massue pour les responsables militaires et civils japonais.

Maintenant, comment interpréter ces événements ? Une école révisionniste considère que c'est davantage cette offensive que les bombardements atomiques qui serait à l'origine de la capitulation. Les autorités japonaises, ne souhaitant pas laisser de place aux Soviétiques à la table des négociations, préfèrent laisser leur destin entre les mains américaines. L'impact des explosions nucléaires est relativisé, en montrant que la plupart des villes japonaises avaient déjà été détruites (Tokyo et ses 100 000 morts en tête). De plus, ces historiens considèrent que l'information au sujet de Hiroshima a mis du temps à parvenir à l'état-major et à l'empereur et n’aurait donc pas été décisive.

Il semble que la « réalité » soit entre les deux. Les chocs du 6 et du 9 août ont démontré aux Japonais que la résistance était devenue inutile. L'idée était déjà présente chez les membres civils du cabinet impérial. L'ouverture de négociations était envisagée pour le 9 août. L’impact de ces événements, le bombardement de Nagasaki et l’annonce de l’offensive soviétique, rapprochent les militaires des positions tenues par les civils et l’empereur. Il est difficile de dire si Nagasaki seule aurait permis d'emporter la décision, en particulier du fait des résistances au sein du cabinet, tellement les officiers étaient déterminés à attendre les Américains sur leur sol.

L’interrogation sur l'action diplomatique amène à réfléchir sur les raisons des bombardements : mettre un terme rapide à la guerre, sauver des vies américaines, obtenir un retour sur investissement pour un programme coûteux, punir les Japonais. Tous ces éléments entrent en ligne de compte. L'avertissement diplomatique n’est pas à rejeter. Truman était beaucoup plus méfiant vis-à-vis de Staline que ne l'était Roosevelt et il a été impressionné par la détermination soviétique à imposer ses ambitions territoriales en Méditerranée et au Moyen-Orient. Son conseiller, James F. Byrnes, est convaincu de l’efficacité de la « diplomatie atomique » qui pourrait rendre l’URSS plus manœuvrable dans les négociations à venir.

Les Américains savaient que l’offensive soviétique en Mandchourie allait avoir lieu : elle était prévue depuis les accords de Yalta et les services de renseignement de l'armée américaine ont aidé à sa mise en œuvre. Cependant, un tel succès ne pouvait raisonnablement être prévu. La préparation de Nagasaki a eu lieu la veille et la concomitance des dates est davantage une coïncidence. Un bombardement le 11, au contraire, aurait eu une plus grande portée : face à l'avancée fulgurante des T-34, les Américains arment et lancent leur deuxième bombe pour bien signifier aux Soviétiques leur détermination. Mais cela relève de l'interprétation et de l'uchronie.

Comme vous le rappelez si bien « l’arme nucléaire est consubstantielle à la guerre froide ». Les crises, coups de bluff, volontés de recourir à cette arme ont été nombreux. Comment expliquez-vous que le pas n’ait jamais été franchi ?

Le pas n'a jamais été franchi parce que personne ne le souhaitait. La crise, la montée aux extrêmes et le déclenchement du feu nucléaire, relèvent davantage du fantasme, du cas d'école que de la réalité et heureusement. Après avoir étudié les principales crises dans lesquelles apparaissent d'une façon ou d'une autre les armements nucléaires, il apparaît qu'elles n'ont jamais été envisagées sérieusement. Elles sont au cœur de crises à deux reprises : Cuba et les euromissiles. Elles sont brandies dans les médias à l’occasion des affaires de Corée, Suez (de manière très elliptique), lors des crises de Formose, mais cela ne va jamais beaucoup plus loin. La raison principale est que ces armes sont rapidement enlevées des mains des militaires pour passer sous le contrôle du politique. En effet, c’est le président Truman qui décide de son utilisation sur le Japon et non le général Marshall. Pendant la guerre de Corée, au début de l’année 1951, le général MacArthur exerce une très forte pression sur l'administration pour obtenir l'autorisation de bombarder les lignes et bases d'approvisionnement chinoises et coréennes, et il ne l'obtient pas. À cette date, le caractère singulier de cette arme est déjà perçu. Dès cette époque se dessine le principe de la dissuasion, celui du Non-Use en premier. La bombe ne pourra être mise en œuvre que dans le cadre d'un danger vital pour la nation. À aucun moment, depuis 1945, ce cas de figure n'est apparu. Un Nuclear Taboo – théorisé par Nina Tannenwald – s'impose aux États-Unis de façon précoce. Pour des raisons morales et diplomatiques il est impossible d'utiliser l'arme nucléaire en premier. Le faire conduirait à être mis au ban des nations. Le président Truman a pu se rendre compte de cet interdit lorsqu’il a évoqué l'utilisation de l'arme en décembre 1950 en réplique à l'offensive chinoise en Corée qui bouscule les forces des Nations-Unies. La levée de bouclier de ses alliés occidentaux a été immédiate, comme les dénonciations de la communauté internationale.

L’arsenal nucléaire est autant qualitatif que quantitatif. Quelle place occupent la Grande Bretagne et le Chine, sur le plan nucléaire, entre les deux superpuissances ?

Une place proche de celle de la France. Deux puissances nucléaires, membres permanents du Conseil de Sécurité qui disposent de cette arme de manière précoce. Depuis 1952, pour le Royaume-Uni et 1964 pour la République populaire de Chine. Cette dernière disposerait de 290 ogives et le Royaume-Uni, qui en posséderait 180, a récemment décidé d'augmenter son arsenal de 40% pour le porter à 260 têtes.

La Grande Bretagne ne dispose que de moyens maritimes : 4 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) chacun équipés de 16 missiles Trident. Avec la fin de la guerre froide elle a abandonné ses composantes terrestres et aériennes. Le Royaume-Uni a également la particularité d'être dépendant des États-Unis : si les ogives sont britanniques, les missiles Trident sont loués et leur maintenance assurée par les forces américaines, ce qui oblige les bâtiments britanniques à se rendre de l'autre côté de l'Atlantique pour leur réarmement.

La Chine dispose de la classique Triade, dispositif clé de la Force de missiles stratégiques, qui a pris la suite de la « deuxième artillerie » : composantes terrestre, aériennes et navales. Cette dernière est évidemment la plus importante puisque ce sont les SNLE qui sont les plus sûrs. Par ailleurs, la détermination chinoise à s'assurer le contrôle de la mer de Chine méridionale répond également à des intentions stratégiques puisque la principale base sous-marine est située sur l'île de Hainan, la « dilution » des bâtiments se faisant dans cette mer dans une logique de bastion qu’il convient de protéger.

Dans les deux cas, la doctrine d'emploi est particulièrement claire : non usage en premier et utilisation uniquement en cas de menace sur leurs intérêts vitaux. À ce titre, il convient de noter que la Chine est le premier État nucléaire à avoir déclaré ne pas vouloir utiliser ses armes en premier.

Vous consacrez deux chapitres à l’Iran et la Corée du Nord. Où en sont ces deux pays dans l’acquisition de la bombe atomique et pourquoi inquiètent-ils tant ?

L’Iran est dans une situation bien différente puisque son programme n’a pas – encore – abouti. Du temps du Shah d’Iran c’est le nucléaire civil qui est mis en avant avec un programme extrêmement ambitieux, puis il est devenu militaire. Les premières alertes datent de la fin des années 1990. Rapidement la communauté internationale s’émeut de cette volonté et les années 2000-2010 se caractérisent par le cycle des négociations, traités, violations… La présidence Biden verra certainement un retour des États-Unis à la table des négociations et l’Iran monnayer le ralentissement de sa mise en œuvre. Mais pas forcément son abandon… Les craintes sont liées à la nature du régime, une théocratie qui a des ambitions de puissance régionale. Israël, les États-Unis, la France, un certain nombre d’États du Moyen-Orient redoutent le pouvoir de nuisance de l’Iran. Le régime ne cache pas son souhait, officiellement en tout cas, de voir la disparition d’Israël. Un Iran nucléaire serait pour ces derniers un cauchemar sécuritaire. La peur n’est pas forcément celle d’une attaque directe, à laquelle ils pourraient répliquer grâce à leurs propres forces stratégiques, mais plutôt celle d’une forme de dissémination nucléaire. Le don d’une arme à des groupes « non-étatiques » pose la question des représailles et, à ce titre, met à mal la dissuasion de l’État hébreux. Il existe une énorme défiance. Ni Jérusalem, ni Washington, ni Paris – dans certains milieux néo-conservateurs – ne prêtent un grand crédit à Téhéran. Certains ne voient dans les dirigeants iraniens que des islamistes radicaux, « fous de Dieu », prêts au martyre. Pourtant, au-delà des discours, maintenant anciens, de Mahmoud Ahmadinejad ou des tensions persistantes dans la région, l’Ayatollah Khamenei le guide suprême de la République islamiste et réel détenteur du pouvoir, a dénoncé dans une Fatwa la production et l’utilisation d’une telle arme. Il est impossible de déterminer qui a raison dans cette affaire : ceux qui prédisent le pire ou ceux qui se reposent sur la rationalité d’un pouvoir qui aurait plus à perdre qu’à gagner dans un bras de fer nucléaire avec l’occident.

À l’heure des guerres asymétriques, le pire des scénarios serait qu’une arme nucléaire se retrouve entre les mains d’un groupe terroriste, même si l’on peut douter de leur capacité à concevoir une telle arme. La guerre asymétrique sonne-t-elle la fin de la bombe atomique ou au contraire faut-il en avoir plus peur que jamais ?

Non, la bombe a encore de beaux jours devant elle. Les tensions croissantes entre les puissances, le parfum de guerre froide montrent que la dimension nucléaire reste centrale dans les relations internationales. La nouvelle posture britannique, le développement de nouveaux armements (miniaturisation accrue, « torpille nucléaire » russe du programme « Poséidon ») démontrent que le monde nucléarisé n’est pas derrière nous. Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires TIAN) a beau être entré en vigueur cette année et susciter un certain nombre d’espoirs, il est hors de question pour les États « dotés » de baisser la garde. De la même manière, les guerres asymétriques et les conflits de basse intensité sous le couvert du parapluie nucléaire de l’une ou l’autre des différentes puissances, ont également tout le loisir de prospérer.

Cependant, il est à craindre que dans un avenir assez proche, le concept de dissuasion ne connaisse son premier véritable test. La tension croissante en mer de Chine et la volonté de Pékin de reprendre le contrôle de Taiwan peut déboucher sur un conflit de haute intensité avec les États-Unis. Dans cette hypothèse comment réagirait Washington face à la perte d’un ou plusieurs porte-avions ? Le risque d’escalade n’est pas nul. C’est d’ailleurs le récit d’un roman d’anticipation, 2034 : A novel of the next World War, publié par un ancien Marine en collaboration avec un commandant du groupe aéronaval de l’Enterprise . Le livre, comme en son temps La Troisième Guerre mondiale de Sir John Hackett, se termine par un échange nucléaire…

* L’interviewé : Jean-Marc Le Page est professeur agrégé et docteur en Histoire. Enseignant au lycée Kerraoul de Paimpol, il est également chargé de cours à Rennes II. Chercheur associé à l’EA Tempora de Rennes II, il est spécialiste de la guerre d’Indochine, d’histoire du renseignement et de la guerre froide en Asie. Il est l’auteur de Les services secrets français pendant la guerre d’Indochine chez Nouveau monde édition et de nombreux articles sur ces questions.