Neuf auteurs portent ici la critique de la hiérarchie des œuvres et des genres, dans les institutions comme dans les esprits.

Les activités sociales et culturelles « avancent » plus vite que les discussions qu'elles suscitent. Ainsi de la question des hiérarchies esthétiques et artistiques entre les genres, les styles et les perceptions, qui retardent sur les créations et les expositions, où « mélanges » et autres « interactions » sont largement expérimentées, depuis longtemps.

De telles hiérarchies esthétiques, il y en a beaucoup. Elles ratissent large, comme « art mineur/art majeur », ou petit bras, comme « poésie pure/poésie engagée » (Sainte-Beuve), « musique à programme »/« musique pure » (Berlioz), « grand art »/« art vulgaire », « art d’élite »/« art de masse » (Greenberg), « peinture du Nord/peinture du Sud » (vieil académisme), etc. Au fond, il est bien rare que l'analyse trouve en la chose même des critères immanents pour étayer ces distinctions. Elles se rattachent plutôt à des modes de jouissance de l’art, dans leur fonction distinctive, comme l’écrirait Pierre Bourdieu.

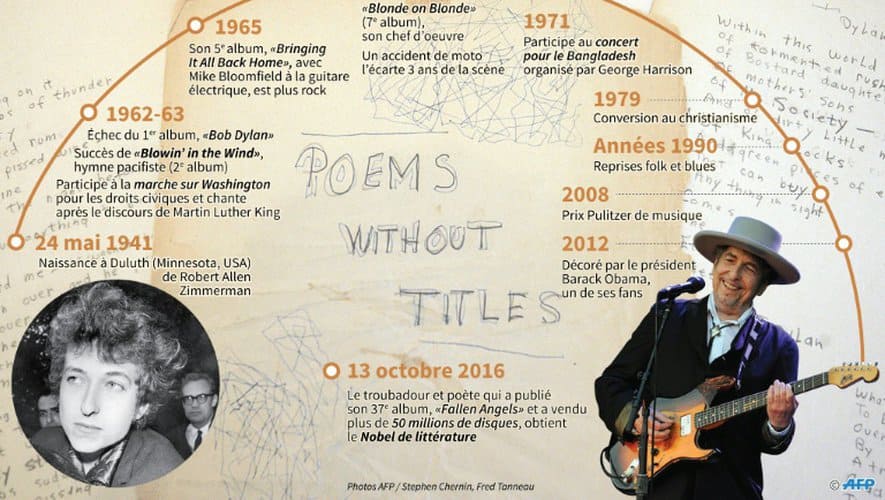

L’attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan, en juin 2012, est un acte qui dépasse toutes ces discussions, même s’il ne cesse d’en amplifier la nécessité. L’entrée de Pascal Ory à l’Académie française donne des ailes à l’histoire culturelle, qui travaille depuis des années à abolir la hiérarchie des genres artistiques et esthétiques. Ory a présidé à la fondation de l’Association pour le Développement de l’Histoire Culturelle, dont les publications ne cessent d’analyser la fabrication des hiérarchies dont nous parlons. Ce regroupement d’historiens, de philosophes et de chercheurs venus de toutes les sciences humaines a mis fin à de nombreux lieux communs, comme à de nombreux mythes, parmi lesquels ces phrases que l’on entend parfois : « ce n’est pas de la culture », « c’est pour les classes populaires », « c’est pour l’élite », c’est un « genre populaire » ou « cultivé ».

Quel écart fixer entre ce que l’on appelle la littérature de gare et certains ouvrages plus classiques, ou entre la BD et les œuvres de Marcel Proust...? Est-ce confusion de mettre tout cela sur le même plan ? Et quel plan ? Lorsque Bernard Lahire, en 2004, publie La culture des individus (Paris, La Découverte), il a le mérite de préciser que les systèmes de hiérarchie ont une histoire, et que, si cette histoire est en quelque sorte achevée, ce qui serait à voir, les rapports sociaux dans la culture en sont devenus plus riches, les partages sont devenus plus dynamiques et moins rigoureux qu’on ne le croit.

Partages et barrières

Camille Saint-Jacques et Éric Suchère ont rassemblé des textes symptomatiques à cet égard. La thèse de Suchère est la suivante : la déhiérarchisation des régimes de présentation artistique et de mise en art de la société promeut, certes, l'ouverture des esprits, mais, transformant tout en « culturel », s’éloigne des finalités de la culture.

Il y aurait un risque, aussi peu clair aux tenants des hiérarchies qu'aux zélateurs de la déhiérarchisation, de se laisser absorber par la culture de masse, abêtissante, générée par le capitalisme, dans le flux de la machine économique en mouvement perpétuel.

Malheureusement, il manque souvent, à notre sens, dans les textes proposés, une analyse précise de la genèse du principe de hiérarchie, qu'on pouvait, par exemple, refaire à partir du §60 de la Critique du Jugement de Kant, ou de Friedrich von Schiller, ou de la genèse des hiérarchies à la manière de L. W. Levine, (1988), Highbrow/Lowbrow : The Emergence of Cultural Hierarchy in America, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Certes, notre civilisation repose déjà elle-même sur des partages en matière culturelle. Chez les Grecs le partage monde humain/monde éternel légitime une hiérarchie des organes des sens, d'où vient que l'on a marqué la théorie esthétique du caractère visuel (par différence avec l’ouïe, le goût et l’odorat) de la culture grecque. Nos classifications et hiérarchies des arts demeurent tributaires de ce trait culturel.

Les partages de notre époque : mineur/majeur, mais aussi rue/musée ou rue/institution, illégal/légal, périphérie/centre, mainstream/élite, etc. méritaient d’être éclairés. Comment se construisent ces rapports ? Comment les « minorités » sont-elles des objets constitués par les « majorités » ? Au demeurant, il fallait bien rappeler aussi que les « membres » des majorités aiment parfois s’encanailler chez les « mineurs », en expliquant pourquoi : Baudelaire et le frivole des cabarets, Mallarmé et les foires, Aragon et les peintures de dessus de portes, etc. D’une certaine manière, le fait que toutes les formes considérées globalement sont également ouvertes à l’artiste rend possible d’idée selon laquelle plus aucune forme ne contraint. Ou faut-il comprendre que par ces gestes, ils ont renforcé leurs idéaux réformateurs, sans pour autant avoir véritablement construit des ponts entre les genres ?

Renverser la hiérarchie ?

Bertrand Tillier montre comment la référence à la Commune ouvre les vannes à une imagerie dite « mineure », la caricature, mineure mais visible et diffusée, pour donner à voir, comprendre, et discuter les événements de la Commune de Paris. Le problème se révèle ainsi en partie.

Néanmoins, même après avoir compris cela, il manque une réflexion centrale : comment un « mineur » peut-il devenir « majeur », comment les « minorités » de ce type peuvent-elles devenir sujets et renverser par elles-mêmes les hiérarchies qui les constituent ? C’est sans doute à Gilles Deleuze, et à ses écrits sur « majeur/mineur » qu’il conviendrait de revenir.

Jean-Charles Vergne procède autrement. Il précise d’emblée que ces oppositions recouvrent de nombreux paramètres éducatifs, contextuels, socio-économiques, historiques. Et il ajoute que les curseurs, dans ces diffractions, varient pour établir ce qui doit être maintenu dans ses lettres de noblesses. Autrement dit « mineur » et « majeur » ne sont pas des essences mais des modes d’affirmation, d’imposition de valeurs. Pour lui, l'importance d'une échelle de valeur s'efface au profit de la promesse que le champ illimité des possibles donne à chacun des rencontres limitées par lesquelles se compose une culture individuelle. Belle manière de revenir sur la leçon de Bernard Lahire, cité plus haut : il est désormais légitime de s’intéresser à la musique sérielle, de lire les classiques et de s’habiller avec des t-shirts en pratiquant les jeux vidéo, tout cela « en même temps ». Il importe désormais de comprendre que si les hiérarchies existent bien, les catégories ne cessent d’entrer en interaction, de se nourrir l’une l’autre, en capturant leurs signes réciproques. Témoin : une certaine mise en scène récente des Indes Galantes de Rameau.

Rameau et le hip hop : Les Indes Galantes

Les articles du recueil de Saint-Jacques et Suchère sont fort divers dans leur objet comme dans leur orientation. Arnaud Labelle-Rojoux tente une synthèse autour du rock et de la culture rock, dans son rapport aux genres, que cette culture bouscule, selon les époques. Aveu élégant de sa part, il affirme aimer tel ou tel trait parce qu’ils (tel ou tel groupe de rock) stimulent une réflexion « sur mes propres ambiguïtés concernant la culture ». Pour autant son article n’est sans doute pas assez stratégique pour remplir sa tâche dans un tel contexte. Disons que l’auteur, après avoir reconnu que le rock impliquait une culture autour de la musique (« Le rock, avec Blow-Up (1966, Antonioni) est de plain-pied dans la culture »), adopte un point de vue génétique par rapport au rock, et contourne une distinction qui aurait été centrale, du moins au vu des discussions publiques actuelles : celle de l’éclectisme vs le purisme. Agnès Gayraud s’en est faite une spécialité, et le débat a été repris dans un article publié dans le Publictionnaire (Université de Lorraine, accès libre sur Internet).

Unité ou pluralité de la culture ?

Guillaume Kosmicki a raison de revenir sur un exemple plein d’enseignement : celui des rapports entre les mondes musicaux, notamment les musiques dites « savantes » et « populaires ». Car il ne se contente pas de raconter un moment de notre histoire culturelle, il tente de mesurer les conséquences esthétiques de l’application de ces catégories. D’autant que, pour revenir sur ce qui fut dit plus haut, le paradigme de l’enregistrement traverse, certes inégalement, les deux domaines. La philosophe citée, Agnès Gayraud, en a fait un ouvrage (Dialectique de la pop, Paris, La Découverte, 2018). Par ailleurs, montre-t-il, si les musiques savantes furent longtemps un marqueur social de distinction (au sens rappelé de Bourdieu), cela n’est plus vraiment le cas, dans la mesure aussi où les technologies de l’information et de la communication ont modifié la diffusion de cette musique. De la même manière, le XXème siècle a modifié en profondeur la définition des musiques populaires. Enfin, de l’un à l’autre « genre », des traits communs se dessinent.

Cela étant, l’opération de décloisonner n’est pourtant pas toujours aussi favorable qu’on le croit. Quand telle vedette d’un genre est invitée dans un lieu plutôt d’un autre genre, il y a fort à parier qu’on a eu la louable intention de décloisonner les genres et d’attirer un public nouveau. Sauf que ce public ne revient pas toujours. De ce fait, la déhiérarchisation dans les institutions, relayée avec plaisir par les médias, contente sans doute beaucoup de monde. Mais il est fort possible que cela ne dise pas comment on peut se défaire de futures hiérarchies.

Pourquoi ? Parce que le débat ne peut porter sur les œuvres mêmes. Il porte sur les classifications sociales et sur le dilemme : la culture ou les cultures. Il porte aussi sur les moyens de la culture et la diffusion, en fonction d’objectifs sociaux (quand ce ne sont pas des objectifs politiques). Ce sera moins la question des films pornographiques, telle que soulevée par Fabrice Lauterjung, qui nous arrêtera, que celle des « mélanges ». Camille Saint-Jacques en parle en ces termes : Qui peut oser prétendre être insensible à la fois à La Joconde, aux Beatles ou à une œuvre de Basquiat ? Jean-Hubert Martin avait lancé l’affaire avec son exposition Les Magiciens de la terre, en 1989. Il ne s’agissait pas uniquement d’organiser la reconnaissance mondiale des formes d’expression artistique de tous les pays. Mais aussi de la question de savoir si l’on observe les rapports entre œuvres aussi bien qu’on le croit. Qui sait que Stockhausen, a pour une partie influencé Paul MacCartney, ou encore le collage Révolution 9 de John Lennon et Yoko Ono, puis sans doute Frank Zappa, David Bowie, etc. Chaque genre ne se définit pas uniquement par les moyens, mais surtout par le rapport à la vie de chacun, et la manière dont tel genre est inducteur de culture. Doit-on suivre le propos de Jack Lang : « la culture est un tout : toutes les formes d’expression pour tous les citoyens », justifiant par-là l’existence du ministère de la Culture, devenu, dans sa bouche le « ministère de la beauté la plus exigeante ouverte au plus grand nombre ». Dans la seconde moitié du XXème siècle, la massification des pratiques culturelles a permis aux arts populaires de sortir de leur statut d’arts mineurs et de concurrencer les arts majeurs des élites. On sait non moins bien que le cinéma n’était pas d’abord un art. Il est même resté longtemps taxé de moyen d’inculture par de nombreux philosophes, avant d’être traité en art mineur, pour finir glorifié en 7ème art. La question des graffitis et des friches urbaines s’ajoute au lot, et sur ce plan, l’ouvrage nous raconte fort bien l’expérience du Palais de Tokyo en 2012 et de ces graffeurs qui ont travaillé partout, derrière des trappes, en ouvrant les sous-sols, en peignant à l’intérieur avant de refermer les conduits. Le mystère s’ajoute à l’érection du graffiti en art.

Bref, on ne peut plus guère se contenter de l’équation : culture populaire = kitsch et divertissement ou art populaire = art commercial, à l’heure de la démocratie culturelle. Cette démocratie des pratiques culturelles rend-elle vraiment tout équivalent et consommable dans une culture pseudo-démocrate, qui demeure capitaliste ?