Vingt textes d'Éric Michaud, portant sur des artistes du XXème siècle, viennent redistribuer les cartes de l'histoire de l'art récent.

Quel plaisir de lire ces études d'historiens d'art qui rassemblent les œuvres des peintres, les écrits et les lettres que ces artistes dispersent, et des commentaires solidement étayés ! Certes, les propos d’un peintre n'épuisent pas la signification de son œuvre. Mais ils inscrivent quelque chose de la culture d’une époque dans des textes qui croisent leur créativité et leur vie sociale. De sorte que l’historien d’art ne peut ni ne veut les écarter d’un revers de main. Leur lecture répond à l’ancien souci d’Antoine Coypel, au XVIIIème siècle, d’avoir, pour entrer dans une peinture, à s’exciter par la lecture de tout ce qui convient au sujet traité. Éric Michaud, directeur d’études à l’EHESS, s'inscrit dans cette tradition. Il a à son actif de nombreuses publications d’histoire de l’art.

La fin du salut par l'image réunit 19 + 1 contributions à l’histoire et à la réflexion sur les arts – communications à des colloques, articles, dont un article repris de la revue Artstudio (1987). Cette compilation nous revient après sa première publication en 1992, cette fois augmentée de quelques essais qui amplifient notre compréhension des arts et surtout du statut de l’image dans nos sociétés. Ces articles sont rangés en ordre chronologique de parution (entre 1979 et 1989) à l’exception du dernier texte, portant sur le concept d’œuvre d’art totale. Cet ordre chronologique recoupe néanmoins un ordre thématique, celui des questions posées durant cette période à l’activité artistique. Et pour les exposer au mieux, l’auteur les divise en trois groupes, articulés autour de verbes : sauver, unifier, dévorer.

Sauver

Cette première thématique nous situe après la Révolution française. Eric Michaud y étudie la manière dont l’activité artistique prétend assumer les promesses de salut que l’Église, assurément, mais peut-être aussi l’État, ne semblent plus en mesure de tenir. La théorie d’une telle perspective vient d’Allemagne. Elle oscille entre deux conceptions du salut : une conception individuelle et une conception collective. Mais de l’une à l’autre, un seul fil conducteur : la sensation, et finalement le statut de l’image.

Pour comprendre le propos, il faut revenir à une perspective qui appartient de plein droit à la Renaissance – Dieu s’est caché désormais – avant de faire l’objet de déclarations plus violentes : « Dieu est mort ». C’est par un écrivain Allemand, Jean-Paul , que commence Michaud, dans une communication à un colloque sur « Mort de Dieu/Fin de l’art ». Jean-Paul annonce la mort de Dieu. Les romantiques tenteront alors d’achever le christianisme en instaurant la religion de l’art. De quoi s'agit-il ? Michaud évoque alors les textes fondateurs à partir desquels il est question d’une telle substitution. Pour autant, ne peut-on considérer qu’une telle perspective vouant l’art au religieux (pris aussi au sens du lien) se déduit surtout des limites auxquelles nous voue la modernité : celles qui séparent le sensible de l’insensible dans la fascination mélancolique pour cet objet perdu (Dieu ou l’Insensible). Mais alors que peut l’image ?

Pour cette époque, la référence imagée n’est plus à chercher dans l’iconographie classique. Elle est plutôt chez Eugène Delacroix qui s’embarque en 1832 pour le Maroc. Au motif qui portait Stendhal en Italie, Delacroix substitue « l’Afrique furieuse », inconnue, encore sans image. C’est ainsi que surgit devant ses yeux « la barbarie », celle qui attire et repousse. Le beau abonde ici, mais une autre beauté, « sauvage », « barbare ». D’une certaine façon, l’insensible est devenu le sublime de cette vie « barbare », et on connait les résultats de ce voyage, durant lequel Delacroix joue aussi à l’ethnologue à propos de la question de l’image en Islam. Ce qui importe chez ce peintre, selon Michaud, c’est que l’artiste veut faire de l’œuvre la reconquête savante du désoeuvrement sublime de la vie dans la lumière du Sud et l’abrupt de la réalité assassine en milieu marocain.

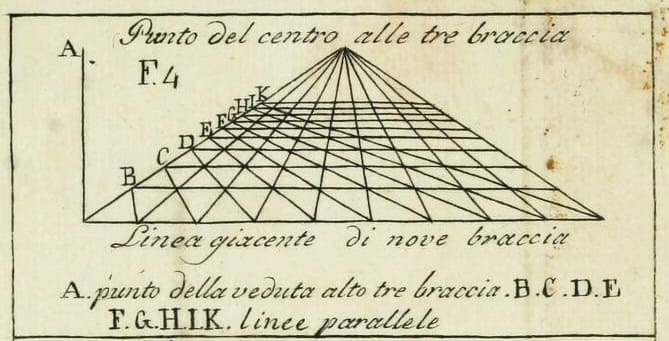

Cela dit, à chacun son insensible, qui le porte vers des images nouvelles. Charles Baudelaire le renverse de Dieu en charogne. Paul Cézanne en fait l’inaccessible Montagne Sainte-Victoire, tout en adossant son art au refus de l’image en métaphore et, positivement, au simple : « voici ». Ainsi le peintre n’a-t-il plus besoin d’une conception analogue (disons représentative) de la vision ou de la fenêtre d’Alberti .

Ce qui permet à Michaud un rapprochement entre Cézanne, Henri Bergson et Maurice Merleau-Ponty. Mais déjà nous sommes sortis du romantisme. Vincent Van Gogh avec ses soleils, plus qu’avec son automutilation, ne dit sans doute pas autre chose, si l’on suit l’interprétation de Georges Bataille. Le soleil n’est-il pas ici à mettre en rapport avec le lien que les humains entretenaient autrefois avec les dieux, du char d’Apollon à la lumière divine ?

Il règne alors, jusque dans la construction architecturale, une ambiance empiriste qui fait naître, par la décoration, les images propres à faire passer dans l'âme l'amour de la justice, dans le droit fil de Claude Boullée, Nicolas Ledoux et Victor Baltard.

Unifier

Au XXème siècle, avec la même option empiriste, les artistes se focalisent sur l’expérience de spectateurs, celle de la rencontre et du choc avec l’œuvre d’art. Ils se préoccupent de la question de l’unité, qu’il s’agisse de celle de leur « moi » ou de celle de la réconciliation nécessaire ou possible de l’art et du peuple.

Il est donc question du législateur artiste, dont la pointe la plus extrême est représentée par le Bauhaus. Quel est donc le statut de l’art dans ce cas ? Celui de la fiction, puisqu’on n’est plus dans la cadre d’un rapport à la vérité. L’artiste doit connaître le moyen de convaincre les autres de ce qu’il fait.

Parallèlement au Bauhaus, deux œuvres semblent donner corps à la puissance de l’art : chez Henri Matisse, Le Bonheur de vivre, et chez Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon. Matisse ne voulait-il pas que sa peinture arrache le spectateur à la violence, au chaos et à la perversion du monde réel pour le transporter dans l’utopie d’un nouveau monde harmonieux ? Grâce à l’art, le paradis n’est pas perdu. L’art ne doit pas troubler mais annoncer. Vieux principe religieux !

Kandinsky, quant à lui, adopte un ton prophétique. Michaud se concentre sur ses écrits et leur manière de porter une révélation. Il ne s’agit de rien d’autre que d’une conception chrétienne de l’art. Toutefois, elle est accordée au contact efficace de la matière colorée avec « l’âme » du spectateur, du fait même de la dissolution de l’objet dans la peinture abstraite. La tâche du peintre, selon Kandinsky, est de communiquer efficacement avec les affects des spectateurs, grâce au pouvoir d’ébranlement affectif des formes et des couleurs.

La (ré-)unification donne à l’image la fonction de transformer psychiquement le spectateur par des moyens physiques. Picasso, par les Demoiselles, ne nous met-il pas en demeure de changer brutalement la totalité de nos manières de penser ? Ce tableau ménage un espace capable de fabriquer un homme nouveau. Un espace qui, toutefois, n’est pas celui de Fernand Léger qui, par rapport à cette option, prend un autre biais. Son œuvre procède plutôt d’un amour du peuple et de la machine unis dans des tableaux destinés à célébrer le milieu technique. Il y a bien chez lui un endroit et un envers de ce milieu : un cri de colère contre la guerre et ses machines qui broient les gens ; un hymne à la puissance de l’humain qui crée ces machines. Il y a au milieu de ce travail la figure du peuple, d’une humanité qui se confronte à l’univers mécanique qu’elle a enfanté dans le chaos. Où l’on voit aussi que chacun rompt avec la peinture sentimentale et que tout semble se passer désormais comme si l’artiste ne devait plus créer des images pour un individu, mais pour des masses.

Dévorer

Désormais, la recherche des artistes se porte vers la liberté illimitée de l’art. Désormais la religion du salut par l’image est déchue. L’époque entre dans une sécularisation radicale.

Cela signifie-t-il que les artistes ne se préoccupent plus que du présent ? Il y a discussion sur ce point. On a très souvent défini les avant-gardes du XXème siècle comme des groupes aux propositions tournées vers le futur et négligeant le présent. Michaud conteste ce commentaire autour des avant-gardes. Pour lui, ces dernières n’ont pas du tout méconnu cette dimension. L’une des singularités des années 1905-1915 est le foisonnement des références au présent. Ces artistes des avant-gardes lancent des mots d’ordre qui mobilisent, de façon directe ou indirecte, cette catégorie.

Le mouvement Futuriste s’est voulu présentiste. Chez Delaunay, l’expérience sensible de la couleur se confond avec l’expérience d’un pur présent. Et l’auteur de parcourir de nombreuses œuvres (instantanéistes, vorticistes…) afin d’y relever cette célébration paradoxale du présent ou du « présentisme », pour reprendre comme lui, les termes de l’historien François Hartog.

Selon Eric Michaud, cette focalisation sur le présent a permis de se défaire, en art, de la représentation au profit de la présentation. L’œuvre ne doit pas représenter des choses éphémères, mais présenter l’authentique présent. Que ce présent soit parallèle à la vie ou qu’il soit un présent susceptible de remodeler la vie actuelle. Ce qui le reconduit aux thématiques du christianisme.

Néanmoins, parler de l’avant-garde fait négliger les différences fondamentales qui séparent les uns des autres les groupes que l’on range sous cette dénomination. Les points communs entre Futurisme et Surréalisme existent, mais on ne peut confondre ces mouvements. Pour opérer une distinction efficace, Michaud propose de se servir de celle qui fut introduite par Georges Sorel entre « utopie » et « mythe social ». Ainsi, parmi les avant-gardes, les unes visent la réalisation d’une utopie, les autres la construction d’un mythe social. Les unes produisent des images qui interrogent la réalité, les autres en appellent à des ensembles d’images assez efficaces pour qu’ils s’imposent aux masses sans discussion. On aura compris que le deuxième cas est représenté par le Futurisme, auquel Michaud consacre un article – en première instance une communication lors d’un colloque « Art et Société » - articulé autour des onze points qui constituent le cœur du Manifeste futuriste.

Michaud propose enfin un parcours autour de Joseph Beuys et Lucio Fontana. Du premier il retient la volonté de propager la foi (chrétienne) en la renaissance possible de chaque être humain. Et il s’exerce à un parallèle entre Dürer (l’humain est un créateur) et Beuys (chaque humain est un artiste). En l’occurrence, ce qui intéresse Beuys, c’est aussi le rapport du sol et de la langue, formant le « peuple », mais sous les espèces de l’écologie. La plastique sociale de Beuys est donc une « mise en forme » généralisée du peuple allemand s’exposant dans son travail par « une bonne sculpture » (en l’occurrence, une image admirable, une voiture qui n’agresse pas l’environnement, une pomme de terre saine...). En un mot, dit Michaud, l’art social est la nouvelle résurrection du Christ.

Du second, Fontana, il retient le rapport à l’infini. Cet artiste a produit un cycle de 38 toiles intitulé « La fin de Dieu ». Ces toiles sont percées de trous sensés ménager un acte qui libère l’œuvre de la matière pour la faire appartenir à l’esprit. On ne s’étonnera pas de voir l’article sur Fontana suivi d’un article sur Rothko.

La fin du salut par l'image est une fine exploration d’un thème central pour le siècle que nous venons de quitter. Sachant exactement où il veut aller, Michaud clôt cet ensemble par une réflexion qui enveloppe les 19 textes proposés. Elle contribue à éclaircir la notion d’« œuvre d’art totale », selon la traduction admise d’une expression de Richard Wagner : Gesamtkunstwerk. Expression qui n’est pas si courante chez le compositeur, qui parlait plutôt d’« œuvre d’art de l’avenir » (Kunstwerk der Zukunft). En décentrant la perspective vers cette autre expression, Michaud retombe sur la conception de l’œuvre d’art comme religion vivante. Voilà annoncée la période durant laquelle les dirigeants plus que les artistes, maintenant, vont penser la vie du peuple comme œuvre d’art. Vieux souvenir de la question du totalitarisme, et surtout des rapports arts/totalitarisme, que Michaud avait déjà fort bien explorée dans Un art de l’éternité.