Existe-t-il une pensée des îles, une pensée insulaire qui ne s’enfermerait pas dans les déterminations de l’île ? En jouant de tous les sens du terme, ces actes de colloque explorent cette énigme.

Des îles géographiques, il en est beaucoup, qu’on peut ranger en îles-jalons sur des parcours ou en îles-foyers pour l’essor colonial ou touristique. Il est aussi des îles artistiques ou littéraires, réparties en îles, presqu’îles ou archipels : Shakespeare, Defoe, Marivaux, Swift, Sade, Verne et Stevenson ou encore Melville ont contribué à leur existence. Il existe des îles métaphoriques, on en compte même de nombreuses (l’utopie, la monadologie, l’idée de savoirs en archipels de nos jours, le marginal en île…). C’est de tout cela qu’il est question dans les deux ouvrages présentés ici. Mais aussi des fantasmes suscités par la position îlienne, liés à la taille de l’île, à son isolement, à sa composition : du point de vue des représentations, l’île du continental (l’ailleurs, le soleil, la plage, les tropiques) n’est pas la même que l’île de l’îlien (attachement, histoire, creuset culturel). Explorons quelques-unes d’entre elles, d’autant que si l’île est un lieu, il est un déterminant à plusieurs dimensions, géographique, politique, économique, mais aussi sensoriel, intellectuel, symbolique…

La fabrication d’une île

Ce sera d’abord une île – un monde spécifique de l’art dans l’océan des mouvements artistiques – fabriquée par un groupe d’artistes. L’île de l’Arte Povera, étudié dans l’essai de Giovanni Joppolo simplement intitulé L’Arte Povera. Un mouvement de ce type peut, en effet, s’envisager en insulaire dans le vaste archipel des arts. C’est ce que montrent les interventions de Bruno Péquignot, s’inspirant de Pierre Bourdieu et d’Howard Becker, et de Hélène Siven.

L’essai de Giovanni Joppolo comporte l’essentiel de ce qu’on peut attendre d’une analyse qui porte moins sur un mouvement artistique dans son ensemble, sa trajectoire et ses effets, que sur les années fondatrices du mouvement en question, dans leurs rapports à la critique de la société industrielle, en y associant les textes fondateurs. Comme il est accompagné de visuels, le lecteur s’y retrouve aisément. À charge pour lui, ensuite, de prolonger les considérations de l’auteur par d’autres explorations, par exemple, sur l’influence du mouvement, son impact dans l’histoire de l’art, sa fortune internationale, etc. Mais justement, la propriété de la vie culturelle, ici sous les espèces de l’art, est que la notoriété et l’influence d’un mouvement se construit en même temps que les pratiques, grâce à des associations avec des critiques et des institutions susceptibles de lui conférer un écho.

Ce mouvement ? L’Arte Povera, seconde moitié des années 1960. Le programme fondateur de ce mouvement comporte l’idée de produire une table rase artistique et de placer les disciplines artistiques en posture d’énoncer de nouveaux principes de création et de perception face à la société industrielle. Ce programme, cependant, ne précède pas les œuvres. Il leur est concomitant, et se renforce entre 1966 et 1969. Il prend place publique grâce à la plume de Germano Celant. Au cœur du mouvement, l’exposition conçue par Harald Szeemann connue sous son titre anglais : When Attitudes Become Form (Berne 1969). Pourquoi ? Parce qu’avec la mention « attitudes », cette exposition englobe l’Arte Povera (à côté du Land art et de l’Art conceptuel). Avant cette exposition, c’est cependant la ville de Turin qui fournit les grandes expositions de ce mouvement, puis celle de Gênes en 1967. Quelques noms : Michelangelo Pistoletto, Gianni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Guiseppe Penone, Gilberto Zorio, etc.

L’esprit de l’Arte Povera se renforce sans doute en Mai 68, et amplifie sa critique de la marchandise, tout en voulant rejoindre « la vie », sans s’y identifier néanmoins. Pourquoi ce nom : Arte Povera ? D’abord parce que s’y exerce une tendance à l’appauvrissement et à la déculturation de l’art, mais aussi parce que l’œuvre devient une médiation nouvelle entre le public et les forces primordiales de la nature, par le biais d’une exploration du champ de l’énergie psycho-physique. Aussi l’aspect éphémère ou la pauvreté plastique et visuelle, notions qui seraient d’ailleurs à interroger, de ce qui est donné à voir doit immédiatement placer le regardeur dans une position de réflexion sur l’énergie, le corps, la matière, le naturel, l’artificiel et le surnaturel.

Si l’Arte Povera constitue une île artistique au milieu d’autres mouvements, cette île n’est pas repliée sur elle-même, des contacts se déployant en permanence avec le Land Art ou l’Art conceptuel.

L’insularité réelle

L’insularité, ce sont ensuite des îles isolées de métropoles ou des îles qui se communiquent dans la marge des mers, ainsi que l’écrit Aimé Césaire. Elles sont examinées dans l’ouvrage dirigé par Dominique Berthet, du point de vue de la création artistique : îles, isolation, îles ouvertes… toutes formes qui produisent des outils dont se servent les artistes locaux. La création insulaire est alors envisagée autant comme création d’insularité que comme insularité de la création. Mais pour parler des îles avant de les laisser parler, il fallait rappeler qu’il existe plusieurs temps des îles. Le temps des îles au XVIème siècle n’est pas identique à celui des Lumières, défini par la prolifération des utopies et les voyages d’exploration dans les mers du Sud.

Deux articles de ce recueil, composé des actes d’un colloque organisé en Guadeloupe sur le thème « créations insulaires » (novembre 2014), par ailleurs associable à un numéro de la revue Recherches en Esthétique (organe éditorial du CEREAP, Centre d’Études et de Recherches en Esthétique et Arts Plastiques, université des Antilles), retrace très largement les grands problématiques de l’île dans les textes philosophiques et littéraires. Ils déploient les pensées de l’insularité les plus connues, tout en se penchant sur les cartes marines attestant d’une mobilisation des imaginaires, tout en se fondant largement sur les travaux de Frank Lestringant, publiés dans Le livre des îles (2002).

Cela étant, venons-en aux habitants de ces îles réelles, et ici aux artistes les habitant. L’isolement de l’île crée-t-il des conditions particulières ? Sans doute mais aussi des conditions liées aux politiques culturelles de la Région commentée ? Il apparaît, au fil des pages, que les artistes des îles donnent un sens particulier à leur monde, à une altérité qui parcourt de nombreuses œuvres venant de Cuba, de Martinique, de République dominicaine. On peut lire en elles des dépendances, des rapports avec les anciens pouvoirs coloniaux et des difficultés relatives aux rapports avec l’industrie touristique ou la mondialisation. Tony Caplan, à Saint-Domingue, collecte des éléments rejetés sur le sable, comme les tongs des touristes ou des migrants, en une véritable activité d’arpenteur. Aliba Martinez présente des cartes appelant à réfléchir aux pouvoirs coloniaux. Sandra Ramos est en proie à l’eau et au naufrage de ses compatriotes lancés dans l’aventure périlleuse de l’exil. Il est vrai que ces travaux sont aussi traversés par les enjeux des politiques publiques (absentes ou présentes), les éloignements des marchés mondiaux de l’art, et les structures publiques de référence.

Une originalité ?

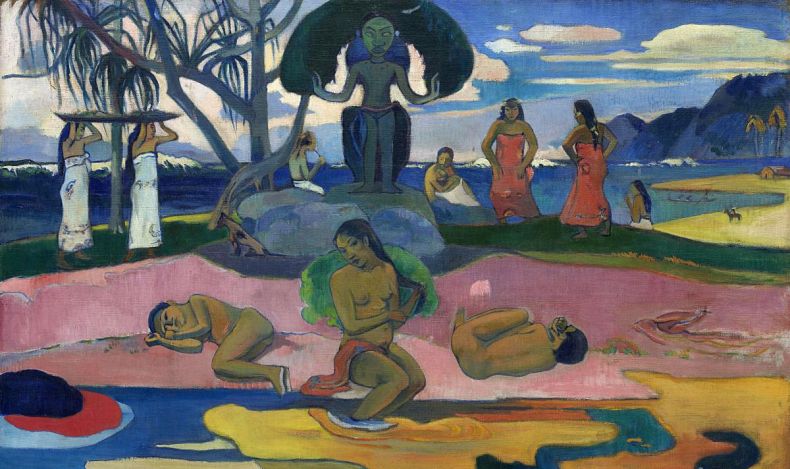

Sachant que la Caraïbe est faite d’une multiplicité d’îles, il est intéressant d’y observer deux choses : la spécificité artistique des îles et les formes plastiques retenues par des artistes – hommes et femmes – de chaque île. Puisque la Caraïbe est une ancienne terre de colonialisme et d’esclavage, qu’elle se situe au carrefour de l’Amérique, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe, peindre avec la Caraïbe c’est peindre avec cette rencontre forcée, avec ses conséquences culturelles, politiques, humaines, qui sont autant de facteurs d’indétermination et/ou de rupture.

Il fallait signaler aussi que nombre de plasticiens de la Guadeloupe semblent souffrir de l’absence d’établissement d’un musée d’art sur ces terres, mais que le problème est plus complexe que ces mots ne le laissent entendre. D’abord, occasion est ainsi donnée de s’interroger sur la notion de musée, et de se demander à quel titre il faudrait fonder là un « temple civique » destiné à former l’esprit du futur citoyen, puisque telle est l’assise des musées classiques européens. Notons toutefois que la Nouvelle Calédonie s’est dotée d’institutions un peu différentes, mais sans doute plus adéquates à des visées politiques qui tentent d’échapper aux relents du colonialisme. Les auteurs soulignent ensuite que le plus ancien musée de la Caraïbe a vu le jour à Port of Spain, à Trinidad, en 1892. Enfin ils étudient le musée Victor Schoelcher en Guadeloupe (fondé en 1887) qui ne cherche cependant pas, à l’époque, à valoriser les créations locales, lequel a été restauré et modernisé en 1998 pour la commémoration du 150° anniversaire de l’abolition de l’esclavage. L’art contemporain guadeloupéen y a désormais ses assises, et des pages de ce volume propose des photographies des œuvres (Nikki Élisée, François Piquet, Chantal Novelli…).

L’analyse des travaux de Michel Rovelas mérite qu’on s’y arrête. L’artiste est considéré comme le père de l’art contemporain en Guadeloupe. Là aussi l’article est accompagné de photographie qui situent mieux le commentaire. Nous sommes renvoyés à une exposition intitulée : « Mythologies créoles : les anciens toujours existants et bien vivants ». Cela donne le ton. On nous fait remarquer que les peintures en question s’inscrivent dans une histoire et un espace spécifique, insulaires. Elles se font traces, en répondant au manque d’images concernant une mémoire jugée absente ou dévoyée. Le travail plastique, qui refuse l’imitation des modèles européens (ce serait d’ailleurs à étudier de plus près), résulte d’une réflexion sur la condition des Guadeloupéens et la société Guadeloupéenne, sur le fil de ce thème : comment transmettre ce que l’on a oublié, ou ce qui a été chassé de la mémoire ?

D’autres études ici publiées méritent une extrême attention. Sur la danse notamment, donnant l’occasion de réfléchir sur les méandres et le cœur même de l’acte de création, lorsque l’on vit et habite une île. Est-ce que la création a un goût, une couleur singulière de par l’île ? Mais ne faut-il pas se méfier un peu des propos trop rapides : l’insularité comme lieu de fabrication de l’art doit-il laisser présumer que ceux qui vivent sur une île deviennent de fait des artistes « insulaires » (un art des petits territoires) ?

Des îles et des archipels

Et bien sûr, deux autres difficultés guettent. Celle qui consiste à ne pas tenir compte des paradoxes de l’insularité, toujours plus ou moins hantée par une « métropole » ou un ancien colonisateur. Et celle qui ne saisit pas une chose essentielle : que d’une certaine manière, Senghor, Césaire, Fanon, Glissant, Rupaire, Condé, Chamoiseau, Confiant, et pourquoi pas Bob Marley, ont contribué à dégripper la part d’africanité, enfouie dans l’Euro-Antillanité, faisant, comme l’indique la conclusion de l’ouvrage, de la négritude souvent non assumée une créolité mieux acceptée. Est-ce pour ces raisons que l’on peut parler à la fois de pays rebelles, cultivant un sol fertile en subversions et de département fortement accroché aux valeurs républicaines, souvent par ailleurs conservatrices. Question sur laquelle revient Richard-Viktor Sainsily Cayol. C’est ainsi que parti des îles nous en arrivons aux archipels, notion dont il faut souligner qu’elle est plus complexe à manier qu’on ne le croit. Le terme nous vient du Grec, et il désigne d’abord la mer Égée, dans son ensemble. L’archipel est le lieu des îles. Il recouvre à la fois le sens de la mer (en Grèce), l’eau en tant que support et les îles innombrables qu’elle contient.

Mais pour nous recentrer sur création et insularité, il convient de relire Édouard Glissant : « La pensée archipélique » est une « pensée de l’essai, de la tentation intuitive ». Elle contribue à agir dans son lieu, en pensant avec le monde.

* N.b. : Ce compte rendu a été rédigé le jour où son auteur apprenait la destruction de deux statues de Victor Schoelcher, en Martinique. Aucun article de presse consulté n’indique en vertu de quoi et par qui. En revanche, il est certain qu’il est bien question là d’un acte politique doublé d’un vandalisme d’œuvre d’art qui mérite qu’on s’y arrête, si l’on veut mieux saisir la fonction de l’art public.