La lecture croisée des textes historiques de Simone de Beauvoir (1944) et du maître zen Dôgen (13e siècle) converge vers une sagesse analogue du lien à soi, au monde, aux autres.

Au premier abord, peu de choses peuvent sembler rapprocher la pensée du maître zen Dôgen et la philosophie de Simone de Beauvoir. La réédition d’une partie de leur production dans un même collection, « Sagesses », est pourtant l’entremetteuse d’une heureuse rencontre des esprits. L’une et l’autre présentent en effet des manières de se rapporter au monde, aux autres et à soi, qui constituent fort bien des sagesses, au sens de la Sophia héritée de l’Antiquité grecque. Si le moine procède par sermons à la rhétorique naturaliste, tandis que la philosophe raisonne selon des formes plus déductives, il est question dans les deux cas de refuser de traiter l’humain comme une chose, et de le relier – à soi, au monde, aux autres.

Le point de rencontre entre ces deux ouvrages tient en une formule : la sagesse consiste-t-elle pour l’humain à se rétracter sur lui-même ou à se transcender ? Et s’il se transcende, vers quoi ou au profit de quoi ? Ces deux publications sont donc bien l’occasion d’une double interrogation féconde.

Que conseille la sagesse, de la philosophe et du maître zen ? Il faut noter tout d’abord que l’une et l’autre se trouvent devant un paradoxe. Lorsque Dôgen conseille à ses disciples l’immobilité du repos, il se dément lui-même par le simple fait de donner ce conseil. Et la philosophie de répliquer : il devrait se taire. Il ne devrait même pas se chercher des disciples. De toute manière, il ne peut jamais réussir à se maintenir au cœur de lui-même et à maintenir le monde autour de lui dans une indifférence égale.

La philosophe qui s’adresse à tous, mais surtout « à cette dame » (convoquée en exergue), conseille de sortir de soi (littéralement ex-ister) et de ne pas adopter l’attitude d’une chose. Elle préconise ainsi la séparation et la solitude, en encourageant à savoir se retirer, pour écrire notamment. Elle devrait sans doute éviter aussi les disciples et s’exercer mieux à comprendre que « la plaine monotone de la neige blanche », figure du grand réveil, n’est pas toujours une solitude négative.

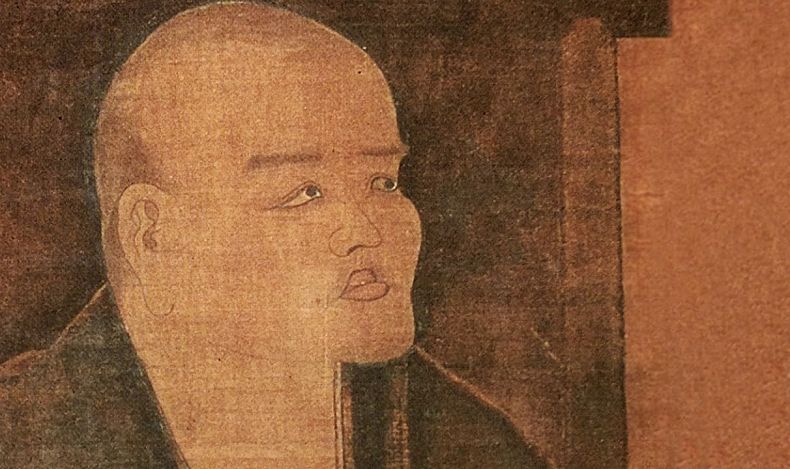

Il est possible de se simplifier le travail de lecture, en rangeant chacun (Dôgen et Beauvoir) dans des cases respectives. Le premier est donc un moine japonais (1200-1253), il cherche dans ses écrits à nous apprendre à voir, si l’on veut bien entendre par là qu’il s’agit de s’ouvrir au monde, quel que soit l’inachevé de notre expérience et l’imperfection de nos moyens. Cependant, la difficulté de dire ce qu’on a vu demeure : si on accède au monde tel qu’il est, comment dire cette vision authentique du monde sans la défigurer. La seconde, nul besoin d’insister, est philosophe et compagne de Jean-Paul Sartre, trait qu’on ne peut suspendre puisque ce premier ouvrage, datant de 1944, suit d’assez près la récente publication de la pensée de Sartre dans L’être et le néant, qu’elle réfère en notes dans son propos.

Deux mots de plus. L’ouvrage de Dogen s’intitule « La présence au monde » : il s’agit de valoriser, dans le Zen, la perception du monde, avec tous nos sens, mais en dépassant l’entendement qui nous fait confondre le bruit du vent dans les arbres avec ce que disent les arbres, par exemple. Voir et entendre, cela signifie s’ouvrir au monde comme « la première fois », comme si personne ne l’avait vu auparavant. Parlant des arbres, des fleurs et de la neige, le moine propose une série de métaphores grâce auxquelles le lecteur pourrait découvrir le monde « comme » dans sa première fraicheur. Voir « comme » pour la première fois, cela exige une conversion grâce à laquelle l’opacité du monde, due à des intérêts économiques, notamment, éclate enfin.

L’ouvrage de Simone de Beauvoir s’intitule, quant à lui, Pyrrhus et Cinéas. Il s’agit d’une allusion à un dialogue raconté par Plutarque. Un jour Pyrrhus faisait des projets de conquête (ce que condamne aussi Dôgen). Il veut conquérir la Grèce, l’Afrique, etc. Mais Cinéas, le sage, rétorque après chaque pays cité : « Et après ? ». Et pour donner une leçon : « À quoi bon partir si c’est pour rentrer chez soi ? » Et Simone de Beauvoir répond, de son côté : au contraire, pourquoi pas ? Du moins Pyrrhus échappe-t-il à la passivité. « Après ? », dit-elle. « Après, il verra ».

L’homme ne peut échapper ni à sa propre présence, ni à celle du monde singulier que sa présence révèle autour de lui. De toute manière, la question est moins celle du moment présent que celle du « et après », ce qui met Dôgen et Beauvoir en conflit. Sinon, évidemment, à imaginer un Ciel, ce qu’ils refusent tous deux. Mais si le Ciel n’existe pas ou n’est d’aucun secours ? Alors on ne peut plus affirmer à propos de telle ou telle action que Dieu l’a voulu, et ceci d’autant que toute société prétend toujours avoir Dieu avec elle. Il faut donc ne se tourner que vers les humains. Il n’est ni course vaine, ni Ciel protecteur. Mais de ce côté, si on n’envisage que le caractère indéfini de la course à la succession des générations, il peut sembler vain d’y prendre part. La fuite du temps n’implique aucune réalisation.

Ces propos s’articulent entre eux, en conflit, sur un autre plan, et cela appelle une autre actualité éditoriale. Le même éditeur publie à nouveau La vieillesse (1970), cet ouvrage rédigé par Simone de Beauvoir bien après Pyrrhus et Cinéas. Occasion est encore donnée de confronter ses propos avec ceux de Dôgen, mais par un autre biais. Il faut se souvenir du fait que Bouddha, sortant de chez lui pour la première fois, rencontre un vieillard et, après l’avoir interrogé, se récrit pour lui-même : « Je suis la demeure de la future vieillesse ». Comment donc appréhender le vieillissement ? On peut l’aborder de manière éthique, ce qui est le cas de Dôgen comme de Beauvoir, et on peut l’aborder à partir d’une philosophie de la condition humaine, culturelle et sociale.

Ce qui est certain, dans les deux cas, c’est qu’il n’est pas de vie humaine à l’état de nature. Même si les humains se masquent leur condition. L’intelligence de ces deux écrits confrontés est de nous rappeler que la question n’est pas de se demander ce qu’est la vieillesse, mais de se demander ce qu’on peut en faire. La vieillesse n’est pas un secret honteux. Il faut coûte que coûte briser la conspiration du silence autour d’elle (qui entraîne à la fois la biologie, la psychologie, l’ethnologie, l’existence, l’éthique…). Il faut troubler les fausses tranquillités. Nous devons apprendre à cesser de tricher, quelle que soit la manière de sortir de la tricherie. Le sens de notre vie est en question dans l’avenir qui nous attend. Tout le monde doit exiger que les humains restent des humains pendant leur dernier âge, ce qui implique un radical bouleversement.

Ces ouvrages, de Dôgen et de Beauvoir, sur ce plan encouragent à statuer sur le rapport de l’individu au temps, au monde et à sa propre histoire. Quelle que soit l’approche, l’existence ne peut se réduire au simple processus biologique.

Dernière question : peut-on affirmer, au terme de cette lecture croisée, la transcendance de l’humain, ce qui est bien le mot de Beauvoir, mais ne peut laisser Dôgen indifférent, quoique dans une optique Zen ? Nul ne peut donc croire que les valeurs sont dans le monde, avant l’humain, et donc sans lui. L’homme ne saurait se contenter de les cueillir. Il doit les construire. Sans doute selon des modalités différentes. Beauvoir rappelle que Spinoza d’abord, puis Hegel, ont dissipé cette illusion de la fausse objectivité des valeurs. Dôgen implique dans son propos l’idée selon laquelle l’humain les instaure. Et cet humain ne veut pas des fins (momentanées) pour s’y arrêter, pour en jouir. Il les veut pour qu’elles soient dépassées. C’est en ce pouvoir que réside la liberté de l’humain.