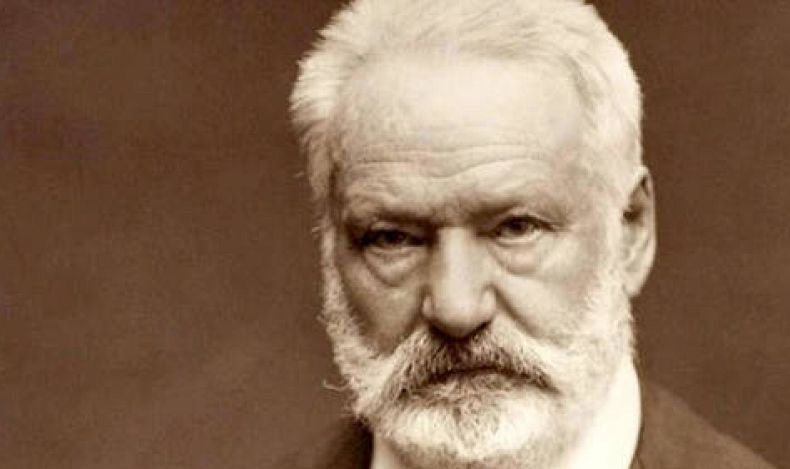

Quel écrivain pour incarner la France en 2020 ? Stendhal ou Hugo ? Régis Debray choisit la générosité parfois grandiloquente du second plutôt que l’égotisme mesuré du premier.

Qui pour incarner post-mortem et par littérature interposée la France à la prochaine Exposition universelle, qui se tiendra à Dubaï en 2020 ? La Fontaine ? Trop « scolaire ». Molière ? Les héros des dramaturges ne sont pas des figures auxquelles on puisse s’identifier. Chateaubriand ? Vieux jeu, anachronique, intempestif même.

Non, la Société des Gens de Lettres, chargée (nous dit le facétieux Régis Debray) de nommer le successeur d’Alain Delon (car c’est sous la tutelle de la personnification française de la vidéocratie que fut placé notre pavillon à Shanghaï en 2010), n’a retenu que deux candidats crédibles : ce sera Stendhal ou Hugo. Et le premier part favori, assez largement même. De quoi inquiéter Régis Debray : Stendhal est sans doute un bon ambassadeur de la France du moment, dont il transfigura par anticipation les défauts en qualités ; mais choisir Hugo, ce serait, au lieu d’assumer ces défauts en se réclamant d’un grand homme qui lui-même les afficha, tenter d’y remédier.

L’autolâtrie comme pandémie

Hugo, medicine man d’une France égoïste, comme le Bartleby d’Herman Melville fut, avec son I would prefer not to, celui d’une Amérique par trop volontariste et pragmatique ? Régis Debray a su rendre l’hypothèse convaincante, et séduisante. Le caustique médiologue, c’est vrai, se défend d’« instruire à charge ». Toutefois, l’ironie (recours suprême de celui qui n’en dira pas plus mais qui n’en pense pas moins) confine en permanence au sarcasme dans Du génie français ; et si Stendhal sort indemne de ce qui en fin de compte ressemble fort à un réquisitoire, on ne saurait en dire autant de la France contemporaine. Certes, on chercherait en vain dans les 120 pages du livre une condamnation en bonne et due forme de l’homme français de 2020 : mais l’image que l’on garde dans l’esprit, une fois la lecture terminée, est celle d’une France réduite à une collection d’individus qui, s’ils ont « pour eux » (les guillemets s’imposent) une forme d’ambition cynique et de royale indifférence aux désastres obscurs du siècle, ont en revanche ce tort, de se plaire dans la cage dorée de leur égocentrisme. Esclave du self et du same, de l’ipse et de l’idem, du moi et du même (tel qu’en moi-même mon individualisme me change, eût pu écrire Mallarmé s’il eût été polémiste à l’aube du XXIe siècle et non poète au crépuscule du XIXe), l’homo stendhalus contemporain dévoie la posture de son prototype, faisant chuter le t d’égotisme, et parant son i d’un malheureux tréma. On peut dès lors parler d’une véritable pandémie : l’autolâtrie est une maladie mondiale, qui sévit de manière particulièrement virulente dans une France qui (malgré Saint-Just, Lamartine et Delacroix) se montra toujours sceptique devant les grandes émotions politiques, fussent-elles généreuses.

Soigner le mal égoïste

Mais une pandémie n’est pas une fatalité, et l’égoïsme n’est pas nécessairement destiné à venir compléter la trinité à deux hypostases (mort, impôts) des calamités inévitables. C’est pourquoi Régis Debray, qui en bon médecin des esprits sait qu’on ne peut vaincre un mal sans l’attaquer à la racine, s’attache à décrire les origines (triples à son sens) de cette égo-focalisation. Tout commence, selon lui, avec l’apparition du narcissisme photographique, pathologie hautement contagieuse et durablement implantée dans l’organisme social (180 ans après l’invention du daguerréotype, elle n’a toujours pas été délogée). Puis sont intervenus deux phénomènes de réaction : contre les délires des masses fascistes d’outre-Rhin et d’outre-Alpes (si l’union fait la force, la désunion est gage de liberté) ; et contre la mondialisation (le petit village gaulois vs le global-village).

Soit. On ne saurait contester ce diagnostic étiologique. Mais que faire ? De même que naguère, une ministre décréta que la France avait massivement besoin de Tamiflu pour faire face à la grippe A, Régis Debray (avec sans aucun doute plus de perspicacité) préconise un traitement à base de Misérables. Certes, signale le docteur Debray, la générosité et l’enthousiasme hugoliens ont leurs effets secondaires : en littérature, un certain penchant pour la déclamation emphatique ; en philosophie, une fâcheuse tendance à confondre spiritualité et spiritisme ; en politique, une curieuse obstination à défendre la « populace » (le mot est de Victor Hugo lui-même) au nom du peuple que, peut-être, elle porte en elle. Mais qu’importent ces errements ? Celui qui voit loin ne voit pas toujours clair, mais du moins ne confond-il pas l’horizon avec les confins de l’univers. Hugo, un siècle (ou peu s’en faut) avant L’Homme sans qualités de Robert Musil, a le sens du possible ; et si cela le conduit à refuser de choisir parmi dix métaphores possibles la plus pertinente, si cela l’amène à confondre les mondes possibles de la rêverie fantastique avec les prolongements invisibles du monde réel, si cela lui fait prêter à la vile masse un potentiel de vertu que n’a que le noble peuple, cela lui permet surtout de comprendre que ce qui est ne se confond pas avec ce qui pourrait être. Aussi, loin de se contenter de constater les iniquités de son époque (ce qui reviendrait à entériner le statu quo), travaille-t-il à modeler le triste présent à la semblance des « temps futurs » dont, « rêveur sacré », il devine les contours lumineux. Et c’est pourquoi lire Hugo, c’est, pour nous autres hommes du XXIe siècle, se souvenir qu’ « un événement et une vérité possibles ne sont pas égaux à un événement et à une vérité réels moins la valeur “réalité”, mais contiennent […] quelque chose de très divin, un feu, une envolée, une volonté de bâtir, une utopie consciente qui, loin de redouter la réalité, la traite simplement comme une tâche et une invention perpétuelles » (c’est Musil ici qui parle – dans la traduction de Philippe Jaccottet –, mais on ne saurait mieux résumer le pragmatique idéalisme hugolien).

Les deux visages du génie français

Régis Debray, donc, vote Hugo contre Stendhal parce que le premier affronte (dans les deux sens du terme : envisager lucidement et combattre) une triste réalité sociale que le second préfère ignorer. Or le génie français est bifrons, et il serait regrettable que l’avenir appartienne à la seule abstention stendhalienne, tandis que l’engagement hugolien, lui, appartiendrait définitivement au passé. Non, Stendhal n’est pas plus français que Victor Hugo. Il est plus « hypermoderne » que lui, sans doute, et surtout, il flatte, laisse entendre Régis Debray, la nonchalance de ses lecteurs, qu’il invite à céder à leur inclination pour l’« ironie élégante et blasée » ; mais on peut aussi bien « suivre sa pente en la remontant », à la manière de Sisyphe. Oui, la France semble préférer, en littérature comme en musique (malgré César Franck), l’aria au choral, le récitatif à l’hymne. Mais s’en tenir à ce constat, ce serait ignorer qu’il existe, à côté de Stendhal, Hugo ; à côté du Culte du moi de Barrès, les Vies héroïques de Romain Rolland ; à côté de l’idiosyncrasie chère à André Gide, l’unanimisme, ce lyrisme des foules « inventé » par Jules Romains.

Dans son Goethe et Tolstoï, Thomas Mann, célébrant dans un même geste les enfants de la nature (Goethe, Tolstoï) et les enfants de l’esprit (Schiller, Dostoïevski), note que les premiers ne sont grands que parce qu’ils sont ardemment attirés par l’esprit, et les seconds parce qu’ils sont profondément désireux de vivre selon la nature : « La nature qui ne se donne pas de peine c’est grossièreté, c’est barbarie. L’esprit qui ne se donne pas de peine c’est chose creuse et sans racines. Mais, au contraire, que l’esprit et la nature se rencontrent en se cherchant passionnément, et voici l’homme ». De la même manière, appliquant cette leçon d’équilibre à la littérature française, on pourrait dire que la pondération indifférente aux fureurs sociales, c’est égoïsme, c’est inhumanité ; que l’éloquence généreuse qui ne se modère pas, c’est chose verbeuse et sans substance ; mais qu’au contraire, que la mesure et l’enthousiasme se rencontrent en se cherchant passionnément, et voici le génie français.