Dans l’Antiquité, la religion codifie l’alimentation et l’alimentation est à la base des imaginaires religieux. Mais les rapports entre croire et manger restent multiples voire contraires.

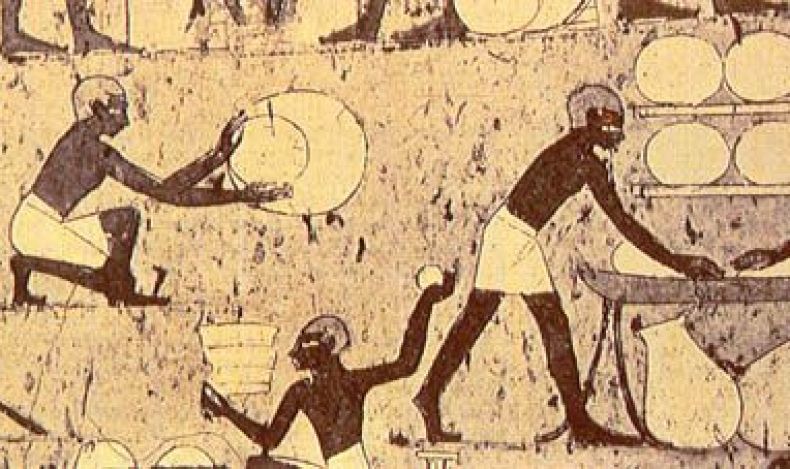

En Egypte ancienne et en Orient, les catégories de l’alimentaire et du sacré partagent de nombreuses similarités : le pain et la bière y sont les piliers de la subsistance humaine, les deux systèmes économiques reposent sur la redistribution de rations de nourriture, et tous deux sont le territoire de polythéismes gérés par l’Etat où celui-ci doit notamment assurer l’alimentation quotidienne de la divinité en présentant des repas à sa statue de culte.

Ce sont les rapports entre ces choses « à croire et à manger », pour reprendre ce bon mot d’un autre ouvrage , qu’explorent les contributions réunies par Marie-Lys Arnette. Trop souvent réduits aux questions du tabou alimentaire et du sacrifice, ces rapports appellent pourtant bien d’autres thématiques : celle de la pratique du banquet sacré ou commémoratif, « la place occupée par le sacré dans la chaîne de préparation alimentaire, du champ à la cuisine » ,ou encore les mythes narrant l’institution des usages culinaires. D’une part, la religion s’immisce dans les questions d’alimentation : ainsi avec ses prescriptions et interdictions, mais aussi avec la pratique du jeûne, l’invocation d’instances protectrices des aliments voire la personnification de ces instances. Mais l’alimentation se mêle tout autant de la religion : ainsi lorsqu’elle fournit les nourritures propres aux événements sacrés, ou dans les pratiques alimentaires ritualisées –de l’eucharistie à l’enivrement mystique–, dans la définition de nourritures pour les dieux ou les morts, et encore dans la glose mythologique de l’origine ou des propriétés de certains aliments.

Traiter l’ensemble de ces dimensions aurait été impossible, cependant l’ouvrage offre sa part de « nourritures spirituelles » : l’introduction de Marie-Lys Arnette est particulièrement riche conceptuellement, et les communications abordent des thèmes aussi originaux et stimulants que l’existence d’offrandes alimentaires momifiées dans les tombes égyptiennes, les pratiques de commensalité entre vivants et morts dans la Syrie de l’Age du Bronze, celles que les Juifs d’Orient s’efforcent d’établir pour festoyer sans tension communautaire avec leurs voisins gentils, ou encore le culte discret rendu à la « déesse du grenier ».

Définir l’aliment sacré ou sacralisé

C’est d’abord un problème de définition de ses sources qui se pose à l’historien des religions occupé d’alimentation. Le sacré est un concept flou et chevauche parfois d’autres comportements socialement valorisés ; ainsi les manières de table prescrites dans les livres de morale égyptiens tiennent-elles plus de l’étiquette de la « société de cour » de Norbert Elias, où bonnes manières et contrôle de soi sont synonymes de distinction sociale, que d’une institution religieuse. Du reste, la société divine s’inspire bien souvent des normes de la haute société humaine, et Stefania Ermidoro souligne à quel point les banquets offerts aux dieux sont calqués sur les raffinements culinaires de l’élite . La contribution d’Hélène Bouillon pose une question similaire : bien qu’il puisse être réinterprété et acquérir des connotations religieuses nouvelles, l’image du roi levant sa coupe, empruntée au lexique oriental, n’est-elle pas d’abord une référence de prestige à une culture exotique, plus qu’un témoin des relations entre alimentaire et sacré ?

Quant à la céramologue Sylvie Marchand , elle avoue sa perplexité face aux plaques de cuisson, moulées de manière à imprimer sur le pain un signe en relief, issues du temple d’Amon de l’oasis de Bahariya : s’agit-il d’un hiéroglyphe rappelant les aspects solaires du dieu, ou tout bonnement d’une « touche esthétique » ? Sans sources écrites ni parallèles provenant d’autres temples, impossible de trancher.

On pourrait croire que la catégorie de l’aliment, plus tangible, n’occasionne pas tant de débat. Il n’en est rien, surtout à considérer les restes archéologiques. En plus des ossements dits « intrusifs » (animal faufilé dans la tombe a posteriori), que faire d’un squelette d’animal retrouvé entier ? Est-ce là une offrande alimentaire ? Bien souvent, il s’agit d’espèces qui ne sont pas normalement consommées, mais qui ont pu être les compagnons ou les propriétés du défunt : chiens ou ânes… le cas limite étant, bien sûr, celui d’un squelette complet de bovidé.

D’autre part, l’archéozoologue est souvent frustré de pouvoir difficilement compléter les sources écrites quand il s’agit de pratiques de préparation culinaire : le bouilli et le rôti ne laissent aucune trace observable sur les os, quant au grillé et au brûlé, ils sont parfois difficiles à distinguer, d’autant que les os eux-mêmes peuvent avoir être réutilisés comme combustible !

On peut finalement se demander où se trouve la limite de l’alimentaire : les poissons secoués devant la statue divine dans les rituels hittites de purification, afin de servir de véhicule à la souillure à extirper , sont-ils encore des aliments ? Les décoctions prescrites à la femme enceinte en sont-elles, et touchent-elles du reste réellement au sacré ? Même si la parturiente et le nouveau-né sont pensables comme des êtres liminaux, ils sont aussi l’objet de soins purement médicaux.

De la réglementation religieuse de l’alimentation

Au-delà de ces questions de définition, l’ouvrage trace plusieurs axes de réflexion. La question du degré auquel la religion s’invite dans l’alimentation quotidienne en est un. Comme le souligne Frédéric Mougenot , « les Egyptiens de l’Antiquité ne connaissaient pas de ségrégation entre espaces ou activités économiques d’une part et lieux et gestes sacrés d’autre part ». Ainsi sacré et profane s’entremêlent-ils fréquemment : les greniers et leurs réserves sont placés sous la protection de la déesse Renenout et à laquelle on sacrifie gerbes de blé et cailles à chaque moisson, tandis que la levure en vient à être divinisée sous la forme d’un génie économique qui, magiquement, « fait gonfler le grain » et la pâte à pain .

Bien sûr, le cas des interdits alimentaires apparaît comme l’exemple le plus flagrant. Pourtant, il est à noter qu’en Egypte ancienne ne semble pas exister de tabou alimentaire explicite valable sur l’ensemble du territoire. Seules sont attestées des interdictions ponctuelles liées au calendrier ou à des localités, comme le montre l’enquête de Charlène Cassier sur la prohibition de la viande de vache dans certaines provinces aux époques tardives. De plus, Youri Volokhine souligne qu’il s’agit d’« interdits de respect », dus à un excès de sacralité parce que l’animal est lié à une divinité, bien plus que d’espèces définies comme impures.

Le sacré cependant ne contrôle pas tout, et parfois sacré et profane se côtoient sans se mêler : Fanny Hamonic souligne que l’iconographie égyptienne documente autant un circuit de boucherie ritualisée et cérémonielle, approvisionnant le culte funéraire, que le dépeçage ad hoc et sans apparat : « la mise à mort de tous les animaux ne paraît pas nécessiter l’intervention du fait religieux ou d’un cérémonial particulier » .

Les réglementations religieuses enfin, si contraignantes qu’elles soient, n’empêchent pas l’émergence de solutions pragmatiques destinées à concilier foi et vivre-ensemble. Maureen Attali décrit tout à la fois l’absence de « ségrégation alimentaire » des Juifs orientaux avant le IIIe millénaire (ceux-ci pouvant consommer le vin, le pain et l’huile produits par des non-Juifs tant qu’ils n’ont pas été consacrés à des dieux païens) et l’existence de banquets mixtes. Si parfois des tablées distinctes organisent une véritable « convivialité sans commensalité » , certaines paraboles cherchent à promouvoir une sociabilité qui s’abstient de signes religieux ostentatoires, comme on le dirait aujourd’hui : tantôt c’est le pharaon qui, par égard pour ses hôtes juifs, refuse une libation à sa table ; tantôt c’est le doyen des prêtres qui, en guise de bénédicité, prie pour la santé de ses hôtes auprès d’un dieu pantokratôr dans lequel peuvent se reconnaître tous les convives quelle que soit leur confession.

Manger dans le mythe

L’acte de manger peut ainsi paraître prosaïque, mais il est bien souvent ritualisé : c’est le cas des banquets, élevés au rang d’acte religieux par excellence dans l’Assyrie du premier millénaire, tant et si bien que plusieurs temples sont nommés « le Grand hall de banquet » ou encore « la Place où dînent les grands dieux » . Cette pratique constitutive de la dévotion assyrienne est autant un des devoirs de l’institution royale qu’une façon pour les particuliers de s’attirer la sympathie d’un dieu face à un problème privé.

De nombreux aliments peuvent d’autre part acquérir par le mythe une importance sans commune mesure avec celle qu’ils possèdent dans la vie quotidienne. Le lait, boisson certes fort goûtée par l’élite égyptienne (sans doute aussi en raison de son caractère très périssable), devient dans le récit mythique un breuvage revigorant le défunt et assurant la consubstantialité du roi, allaité par des déesses, avec le monde divin .

Bien souvent dans le mythe, ce sont des êtres non-humains qui instaurent les pratiques culturelles humaines et, comme l’a longuement démontré Lévi-Strauss, les pratiques culinaires ne font pas exception : la maîtrise du feu et donc du cuit, autant que l’« origine des manières de table », passe dans les mythes amazoniens par le savoir-faire du Jaguar, et en Orient ancien par leur institution par les dieux. Trois mythes mésopotamiens examinés par Daniel Bonneterre montrent que les héros civilisateurs, après l’épreuve et une mort symbolique, parviennent à instaurer l’ordre convenable des choses en distinguant nourritures des hommes, nourritures des dieux et nourritures des morts.

Que mangent les dieux ?

Marie-Lys Arnette rappelle judicieusement que les dieux possèdent autant leurs nourritures célestes propres, à l’exemple du nectar et de l’ambroisie dans le monde grec, que les nourritures terrestres dont les hommes leur font don. Celles-ci, comme celles des morts, sont souvent volontairement distanciées des nourritures des mortels : en Egypte et Orient ancien, l’alimentation divine est parfois rôtie, mais elle habituellement crue, et ce n’est qu’à partir de l’époque gréco-romaine qu’elle est fréquemment brûlée (elle l’est déjà ponctuellement au Nouvel Empire). La règle est donc au cru : un argument particulièrement fin est celui de la faible quantité de charbon allouée aux temples, qui n’autorise pas l’entretien de larges rôtisseries. Ainsi, contrairement à ce qu’on lit chez Lévi-Strauss à propos d’autres sociétés, le cru n’est pas le symbole de la neutralité ou de la naturalité : ici, il est éminemment élaboré culturellement.

L’aliment des morts est quant à lui souvent calqué sur celui des vivants, au point qu’on puisse parler parfois d’une forme de commensalité entre les vivants et les morts. Dans la nécropole de Sidon examinée par Jwana Chaoud et Emmanuelle Vila , sur la carcasse animale déposée dans la tombe, un ou plusieurs membres sont systématiquement prélevés et consommés par les vivants, peut-être au cours du repas de funérailles.

Ailleurs, les morts ne se nourrissent que d’une « anti-cuisine » faite de cendres ou d’imitations d’aliments. En Orient, il est en général admis que les parties osseuses non consommables sont plutôt des « biens d’accompagnement » que des biens alimentaires. La tête ou les pieds, cependant, ne devraient pas être vus automatiquement comme une offrande tout juste « symbolique » car pauvre en viande : la viande de tête est un morceau de choix en Egypte ancienne, quand les pieds de bœuf y sont aujourd’hui très prisés sous la forme d’un bouillon clair appelé kawaare.

Quoi qu’il en soit, il existe bien une forme d’anti-cuisine des morts en Egypte : des offrandes alimentaires momifiées – transformées, en miroir du défunt lui-même, et suivant avec le temps les mêmes développements que les techniques de momification humaines : cette transformation même de ses aliments, conclut Salima Ikram , parachève la transfiguration du mort.

Epilogue : les multiples visages de l’anthropologie du corps

L’histoire de l’alimentation se voit souvent réduite à ses purs aspects économiques ou au pittoresque de la reconstitution de recettes et de goûts oubliés. Bien qu’il s’agisse d’un angle d’étude essentiel, l’ouvrage dirigé par Marie-Lys Arnette rappelle aussi toute la dimension culturelle du fait alimentaire, autour duquel s’élaborent mythes et représentations, que la société cherche à réglementer, contrôler et protéger (pour des raisons pragmatiques et sanitaires autant que liées à des croyances), et qui codent les conditions des rapports entre mortels, morts et dieux, autant que celles de la sociabilité entre humains eux-mêmes.