Les Etats-Unis s’apprêtent à élire leur prochain(e) président(e). Deux fois par mois, cet horizon sera l’occasion d’explorer, avec Pascal Mbongo, un pays dont les contrastes et les mutations ne lassent pas d'en agacer certains et d'en fasciner d'autres – parfois les mêmes.

Dans cette deuxième livraison de la série, l’interdiction en 2013 dans l’Idaho de la projection de La vie d’Adèle ou du Loup de Wall Street est l’occasion de revenir sur certaines ponctuations de la censure des œuvres littéraires et artistiques aux États-Unis au titre de l’obscénité.

En 1932, Ulysse éprouva la législation douanière interdisant de faire entrer aux États-Unis du matériau obscène. À la faveur d’une décision du juge fédéral James Woolsey, Ulysse fut néanmoins « admis » aux États-Unis. C’est dans la même période que An American Tragedy de Theodore Dreiser subit pour sa part la loi anti-obscénité du Massachussetts, un texte qui interdisait dans l’État la mise à disposition du public de matériaux obscènes. Pratiquement tous les États ont eu (et ont encore) des Obscenity Laws. Il y eut bien sûr aussi le code Hays et le « visa de censure » (Purity Seal of Approval) qu’Hollywood s’est « octroyé » sous la pression de Will Hays ‒ républicain, très « ordre moral », obsédé par la possibilité que le cinéma promeuve de « mauvais penchants », de « mauvais affects », de « mauvaises mœurs ». L’histoire en est connue. Aussi bien d’ailleurs l’histoire de sa mise en œuvre que celle de ses contournements par des producteurs et des réalisateurs, voire de leurs refus de se soumettre. L’on sait peut-être moins que le code Hays fut un deal entre l’industrie cinématographique et les pouvoirs publics afin d’éviter l’édiction, assez hypothétique au demeurant, d’une loi fédérale possiblement plus contraignante. Or ce deal traduisait notamment le « droit » revendiqué par les États conservateurs, au nom du fédéralisme, de ne pas se voir imposer les codes moraux réputés permissifs de la Californie ou de New York.

Cette dernière considération a son importance si l’on veut comprendre pourquoi les avocats et les juges américains ont considérablement débattu de la question de savoir ce que peut être un matériau « obscène » à l’échelle de l’immensité et de la diversité américaines. L’un des moments importants de cette histoire intervint en 1957, lorsqu’un « petit juge » de San Francisco décida, à la manière du juge Woolsey avec Ulysse, que la valeur littéraire et sociale de Howl et autres poèmes d’Allen Ginsberg l’emportait sur toute considération de moralité.

L’affaire Howl

« Imaginez donc être arrêté pour de la poésie. Deux agents de police de la brigade de protection des mineurs [de San Francisco] m’ont arrêté. L’obscénité relevait de leur compétence en matière de protection des mineurs ! ». Ces lignes ont été écrites par Shigeyoshi Murao, un Américain d’origine japonaise, libraire à San Francisco, qui fut arrêté le 3 juin 1957 par deux policiers en civil auxquels il avait vendu dans sa librairie le recueil de poèmes d’Allen Ginsberg, Howl. Deux heures après son placement en détention préventive, Shig Murao obtint une libération sous caution à l’initiative des avocats de l’ACLU. « La semaine où le magazine Life traita de mon procès en Une, raconta encore Shig Murao, je m’envolai pour Chicago afin d’y voir mes parents. Mon père, dont l’anglais était limité, lut Life. Mon expression orale en japonais était pour sa part aussi limitée. Je ne pus leur expliquer pourquoi j’avais été arrêté pour obscénité. Somme toute, ils étaient contents de ne pas me savoir en prison ».

Lawrence Ferlinghetti, l’éditeur et diffuseur à San Francisco du livre, qui fut lui aussi arrêté par la police, s’était préparé à cette idée qu’il aurait des problèmes puisqu’Allen Ginsberg, comme différents autres auteurs de ce qui s’appellera la Beat Generation, était considéré par le FBI comme une menace pour les États-Unis. Et les poèmes en question choquaient plus d’un par leur langage cru sur le sexe, la violence, la drogue. Y compris à San Francisco qui n’était pas encore tout à fait « la Mecque de la contre-culture ». Lawrence Ferlinghetti, avant d’éditer et de diffuser Howl, s’était donc ouvert de son projet auprès de la section de l’ACLU chargée du nord de la Californie, afin de savoir si les avocats de la célèbre association consentiraient à faire leur sa cause en faveur de la liberté d’expression (Free Speech). Les avocats de l’ACLU s’occupèrent certes d’obtenir la libération sous caution et la relaxe de Shig Murao et de Lawrence Ferlinghetti. Toutefois, l’un de ces avocats, le jeune Al Bendich, s’avisa de ce que la défense de Howl devait être une défense de principe de la mise à disposition du public des œuvres littéraires et artistiques dont le caractère transgressif pouvait justifier une incrimination au nom des Obscenity Laws en vigueur dans les États.

Al Bendich, « avocat du Premier Amendement »

Né le 18 juin 1929 et mort le 5 janvier 2015, Albert Morris Bendich fut un « avocat du Premier Amendement ». Ce label est l’un des plus prestigieux dans la profession d’avocat aux États-Unis, non seulement en raison de la « sacralité » de la liberté d’expression mais aussi parce que l’« avocat du Premier Amendement » est reconnaissable à ce qu’il ne plaide jamais que dans le sens de la liberté et jamais dans celui de la restriction.

Le label « avocat du Premier Amendement » est néanmoins ingrat puisque, comme l’a fait remarquer le juriste Ronald Collins, dans les représentations communes, ce sont les juges ayant rendu les décisions plaidées par ces avocats qui reçoivent les lauriers du libéralisme. Des juges à la Cour suprême (Oliver Wendell Holmes, Louis D. Brandeis, Hugo Black ou William J. Brennan) sont ainsi seuls crédités d’argumentations ou de perspectives promues d’abord dans les écritures d’« avocats du Premier Amendement » (Walter H. Pollak, Ephraim London, Stanley Fleishman, Bruce J. Ennis, Floyd Abrams…).

Dans le cas de Howl cependant, la postérité n’a pas été injuste avec Al Bendich dont le travail fut favorablement accueilli par le juge Clayton W. Horn dans son grand jugement de 1957, The People of the State of California v. Lawrence Ferlinghetti. Ironie de l’histoire, c’est devant le même juge qu’Al Bendich plaida avec succès en 1961 en faveur de l’humoriste et satiriste Lenny Bruce dont les mots rouges dits lors d’un spectacle à North Beach, un quartier de San Francisco, lui valurent d’être poursuivi pour infraction aux règlements municipaux de police réprimant les discours et les actes « obscènes », « indécents », « immoraux » ou « impurs » ainsi qu’au Code pénal de Californie de l’époque et à son interdiction de l’usage dans « tout lieu public » de mots « crus » et « obscènes ».

The People of the State of California v. Lawrence Ferlinghetti

Shig Murao et Lawrence Ferlinghetti furent donc poursuivis pour publication, diffusion et vente d’un ouvrage « obscène » et « indécent ».

L’affaire Howl fut plaidée dans un contexte juridique particulier. La Cour suprême des États-Unis venait de décider (Chaplinsky v. New Hampshire en 1947 et, surtout, Roth v. United States en 1957) que les discours et les images obscènes en général, ceux relatifs à la sexualité en particulier, étaient exclus du bénéfice de la liberté d’expression garantie par le Premier Amendement de la Constitution. Toutefois, la Cour n’avait pas clairement modifié sa définition de l’obscénité datée de 1868, le Hicklin test consistant à mesurer l’obscénité à l’aune de l’effet de tel ou tel passage tiré isolément d’un livre ou d’une image sur une personne « particulièrement sensible » (Regina v. Hicklin, 1868).

L’argumentation d’Al Bendich tendait précisément à obtenir du juge qu’il raisonne autrement. « Peut-il y avoir liberté de la presse ou de l’expression si l’on doit réduire son vocabulaire à des euphémismes insipides et vaporeux ? Un auteur devrait être dans la vérité en traitant de son sujet et il devrait avoir le droit d’exprimer ses pensées et ses idées dans ses propres mots ». Ces mots d’Al Bendich dans les écritures devant le tribunal furent entendus par le Clayton W. Horn. Dans sa décision rendue le 3 octobre 1957, le juge écrit : « Je suis d’accord avec [Lord] Macaulay lorsqu’il juge impensable que dans un monde aussi riche de tentations que le nôtre, un gentleman dont la vie aurait été vertueuse s’il n’avait pas lu Aristophane et Juvenal, deviendrait vicieux en les lisant. Je ne crois pas que Howl soit sans une profonde valeur sociale. La première partie du livre dépeint un monde cauchemardesque. La deuxième partie est un acte d’accusation contre ceux des éléments de la société moderne qui détruisent les meilleurs aspects de la nature humaine, soit le matérialisme, le conformisme et la mécanisation menant tout droit à la guerre. La troisième partie dépeint un individu qui est une vision propre à l’auteur de ce qui semble être une condition générale ». Ayant considéré le livre « dans son ensemble », conclut le juge, « je considère que Howl a une importante valeur sociale et n’est pas obscène ».

Dans une certaine mesure l’argumentation du juge Clayton W. Horn anticipa celle que retiendra la Cour suprême des États-Unis dans sa nouvelle définition de l’obscénité en 1966 (Roth v. United States et dans Memoirs : A book named John Cleland’s Memoirs of a Woman of Pleasure v. Attorney general of Massachusetts). Le « test de l’obscénité » consistait nouvellement en la considération de trois questions : celle de savoir si « le thème principal du matériau considéré dans son ensemble fait appel à un intérêt morbide pour la sexualité » ; celle de savoir si ce matériau est « ouvertement injurieux parce qu’il enfreint les standards contemporains de la communauté en ce qui concerne la description ou la représentation de ce qui a trait à la sexualité » ; celle enfin de savoir si ce matériau est « totalement dépourvu d’une valeur sociale qui puisse le racheter ».

En 1973, la Cour suprême conçut de nouveaux critères, qui sont toujours en vigueur. Dans ses arrêts Miller v. California et Paris Adult Theatre I. v. Slaton, elle juge qu’il importe de savoir si « un individu moyen, appliquant les critères aujourd’hui en vigueur dans la communauté, trouverait que l’œuvre, prise dans sa globalité, fait appel à l’instinct sexuel », si le matériau ou l’œuvre « représente ou décrit, d’une façon manifestement choquante, un comportement sexuel spécifiquement défini par la loi d’État applicable », et si le matériau ou l’œuvre, « pris(e) dans sa globalité, est dénuée de réelle valeur littéraire ou artistique ».

L’Idaho, La Vie d’Adèle, 50 Shades of Grey…

Les critères contemporains de la Cour suprême sont à l’évidence d’une très grande généralité. Aussi l’idée de codifier l’obscénité au cinéma à leur aune a-t-elle toujours paru redoutable au Congrès.

Lorsque l’on rapproche les critères de l’obscénité posés par la Cour suprême avec les critères de classification promus par la Classification and Rating Administration (CARA), l’on voit qu’il est proprement impossible de définir des règles de classification cinématographique qui ne contiennent pas ce que les juristes appellent des « standards » : « peu convenables » ‒ « mots particulièrement forts » ‒ « connotation sexuelle » ‒ « manifestement choquant »…

Certaines législations d’État contournent cette difficulté en s’obligeant à décrire ce qui est obscène. Tel est le cas, par exemple, du paragraphe 23-614 du code de l’Idaho qui, depuis 1999, concurremment à son interdiction aux salles de cinéma de vendre de l’alcool, leur interdit sous peine de perte de leur licence d’exploitation et d’autres sanctions, de projeter des films qui contiennent une représentation réelle ou simulée « d’actes sexuels, de la masturbation, de la sodomie, de la bestialité, de la copulation orale (oral copulation : entendez la fellation) et de la flagellation », ainsi que toute représentation « d’une personne touchée ou caressée sur la poitrine, les fesses, l’anus ou les parties intimes ». C’est cette disposition qui fut opposée dans cet État au Loup de Wall Street, à La vie d’Adèle ou à 50 Shades of Grey, qui n’avaient pourtant été assortis par la CARA que d’une interdiction aux moins de dix-sept ans.

Ce que ce type de législations a de remarquable c’est qu’elles « localisent » les problèmes de censure des films ou des expositions perçus par certains comme obscènes alors que ces problèmes étaient « nationalisés » par la référence péremptoire au concept d’« obscénité » dans les législations d’État. Preuve de cette localisation, les propriétaires de salles de projection de l’Idaho soutinrent prosaïquement en janvier 2016 devant une juridiction fédérale ‒ ces juridictions étant seules compétentes pour trancher des litiges intéressant le Premier Amendement ‒ qu’il était inconstitutionnel pour l’État... de se servir de la police des débits de boissons pour restreindre la liberté de projeter des films

(*) Ce titre est évidemment emprunté à Henry Miller qui, dans son fameux texte de 1953, écrivait : « Discuter la nature et le sens de l’obscénité est presque aussi difficile que parler de Dieu. (…) Ceux qui ont sérieusement essayé de retrouver le sens du mot sont contraints d’avouer qu’ils ne sont arrivés nulle part. »

Pour aller plus loin :

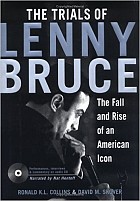

Ronald K. L. Collins & David M. Skover

Ronald K. L. Collins & David M. Skover

The Trials of Lenny Bruce : the Fall and Rise of an American Icon,

Sourcebooks MediaFusion (2002)

Bill Morgan & Nancy J. Peters (dir.)

Bill Morgan & Nancy J. Peters (dir.)

Howl on Trial: The Battle for Free Expression,

City Lights Books (2006).