Le souci de la sécurité publique amène les citoyens à se prononcer sur le maintien de l'ordre et parfois à y participer. Cette participation a pris des formes différentes au fil de l'histoire.

L’obsession sécuritaire de certains médias et partis politiques au XXIe siècle interroge, à juste titre, les chercheurs en sciences humaines. L’historien Arnaud-Dominique Houte propose une histoire sur le temps long, depuis la Révolution française jusqu’aux années 2020, de la volonté de certains citoyens de participer à la sécurité aux côtés des forces de l’ordre. Il en ressort une multitude de profils, avec des objectifs qui varient au fil du temps. Au-delà du sujet, c’est aussi un rapport charnel aux sources qui ressort de ce travail puisqu’au fond la relation entre les citoyens et leur sécurité transparaît dans les journaux, les œuvres picturales et littéraires.

Nonfiction.fr : Vous ouvrez votre ouvrage sur la citation, souvent galvaudée, de Max Weber selon lequel l’État « revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime » . Pourquoi cette phrase est-elle citée à contresens, pour reprendre vos termes ?

Arnaud-Dominique Houte : Récemment, certains responsables politiques ont employé cette citation comme s’il s’agissait d’un principe constitutionnel ou d’une règle de droit… mais Max Weber était un sociologue qui ne cherchait pas à dire ce qu’il fallait faire ; il voulait seulement décrire et comprendre les transformations de l’État moderne. Ce qu’il observe, à cet égard, c’est la réduction des usages privés de la violence : au XIXe siècle (et déjà avant), on n’a plus le droit de faire des guerres pour son compte, de se battre en duel, etc. C’est l’État qui tend à monopoliser la violence. Et même s’il n’y arrive pas complètement, il définit ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. On peut parler d’un monopole d’accréditation : l’État dit qui a le droit d’utiliser la force.

Votre dernier ouvrage, qui paraît aux éditions La Découverte, revient justement sur les amateurs et citoyens qui entendent participer à la sécurité. Toutefois, en France, contrairement à l’Allemagne ou au Royaume-Uni, l’ordre public est partagé entre la gendarmerie et la police. Quelle place peuvent donc occuper ces citoyens volontaires pour participer à la sécurité ?

Tous les travaux de sociologie et d’histoire le montrent : en France davantage que dans les autres pays européens, la police est l’affaire des policiers (et des gendarmes). J’ai moi-même beaucoup travaillé sur cette histoire, sur la professionnalisation des forces de l’ordre, sur leur rôle croissant dans la sécurité publique. Je ne cherche donc pas à prétendre le contraire aujourd’hui… Mais je m’étais rendu compte dans mes recherches qu’il y avait toujours eu, à des degrés variables, des participations citoyennes au maintien de l’ordre. Parfois des gens qui viennent en aide aux policiers, d’autres qui fournissent des renseignements, voire des hommes qui prétendent se substituer aux forces de l’ordre (des « milices ») : il y a une très large gamme de participations, certaines légales, d’autres non ; certaines utiles, d’autres (très) dangereuses… Mon objectif, c’était de retrouver leur existence à travers des traces discontinues, de mesurer leur poids et de comprendre comment l’État et la société envisageaient ce phénomène.

Sur le plan méthodologique, le lecteur comprend rapidement que les documents à évoquer directement le sujet demeurent rares. Vous avez donc fait feu de tout bois (Hugo, Delacroix, Zola, Prévert, la presse…) et d’une certaine manière on a le sentiment que ce sujet, transversal à la plupart de vos travaux, reste compliqué à saisir pour l’historien ?

C’est un parti pris méthodologique que je revendique volontiers : faire feu de tout bois, assumer une curiosité et un éclectisme qui m’amènent à exploiter aussi bien un texte de Victor Hugo qu’un épisode de la sitcom Maguy… En histoire, on est confronté à un choix : soit on construit notre sujet à partir d’un fonds d’archives ; soit on part d’une question pour aller à la recherche des sources (qu’on trouve… ou qu’on ne trouve pas, puisqu’il faut assumer des limites, des fausses pistes et des doutes). Dans le cas de ces « citoyens-policiers », il n’existait pas de fonds d’archives constitué. Puisqu’ils existent et agissent principalement de manière informelle, ils ne laissent pas de documentation organisée ! Et quand l’État, les préfets, les polices parlent d’eux, c’est souvent avec un regard critique, un a priori négatif dont il faut être conscient. Il faut donc chercher un peu partout, en faisant confiance au temps (ce livre, j’en réunis la documentation depuis une bonne dizaine d’années).

Vous avez opté pour un plan chronologique et présentez les différents groupes étudiés en fin d’introduction, depuis la garde nationale jusqu’aux collectifs sécuritaires des dernières années. La garde nationale peut justement apparaître comme le groupe avec lequel nous sommes le plus familier mais vous expliquez ici un décalage entre les représentations et discours, puis la réalité . Quel rôle a vraiment joué la garde nationale dans la sécurité au cours du premier XIXe siècle ?

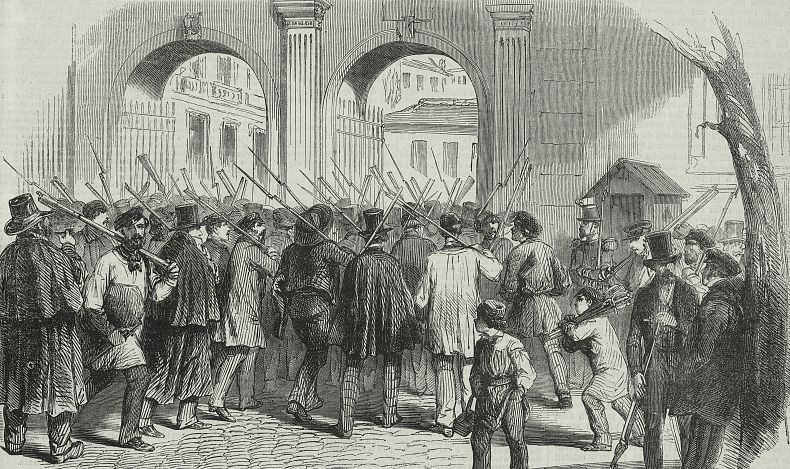

La garde nationale a un rôle politique majeur, comme l’ont montré de nombreux travaux importants (notamment la thèse de Mathilde Larrère sur la monarchie de Juillet). Mais elle n’a qu’un rôle mineur en matière de sécurité. Pas un rôle nul, n’exagérons pas : durant les périodes de troubles, elle est active ; mais dès que le calme se rétablit, la garde nationale perd beaucoup de sa motivation. Elle fait des patrouilles, des rondes de nuit, mais n’arrête pas grand-monde et se laisse volontiers remplacer par les polices professionnelles.

Les seuls moments où la garde nationale est vraiment une actrice de la sécurité, ce sont les temps forts révolutionnaires (1789, 1792, mais aussi 1848 qu’on connaît moins, 1871), c’est-à-dire des moments où les acteurs habituels de l’ordre sont déconsidérés, ce qui laisse un grand vide. La garde nationale est l’institution qui fait la police quand il n’y a plus de police.

Votre livre permet aussi de revisiter les grands jalons de l’histoire contemporaine : la Commune de Paris, la Première Guerre mondiale, l’Occupation ou encore la guerre d’indépendance algérienne, parmi de nombreux exemples. La Milice montre l’ambiguïté de la dialectique citoyens/sécurité puisque derrière Darnand, elle se revendique auxiliaire de la police mais traque l’ensemble des ennemis de Vichy. Au-delà de cet exemple lié à la nature même de Vichy, avez-vous vu des éléments récurrents dans la façon dont le pouvoir peut s’appuyer sur ces groupes ?

Je pense qu’il faut distinguer deux logiques, distinctes mais voisines, et qui peuvent parfois se confondre. Il existe des citoyens-policiers légitimistes/légalistes, qui veulent apporter leur concours au maintien de l’ordre, servir de renfort bénévole. Ceux-ci sont utiles quand l’État manque de moyens humains, et c’est notamment le cas en période de guerre, quand il faut assurer des missions chronophages avec des effectifs policiers réduits. La garde civile à l’automne 1914, les gardes rurales sous l’Occupation, divers groupes de même nature, ce sont des appoints à l’ordre public ; ils ne viennent pas le concurrencer, mais le soutenir. Cependant, ces mêmes acteurs qui viennent aider peuvent vite devenir encombrants, surtout s’ils se mêlent de choisir la méthode ou les objectifs du maintien de l’ordre.

Et c’est la deuxième logique, quand les citoyens-policiers veulent remplacer la police. Rarement, mais c’est d’autant plus spectaculaire, dans une perspective révolutionnaire : les milices patriotiques issues de la Résistance, en 1944, veulent se débarrasser des policiers (considérés comme les « pétains », les collaborateurs) et faire la police autrement. Plus souvent, parce que la sécurité reste davantage associée aux logiques d’ordre et de virilité, dans une perspective conservatrice-sécuritaire. Et là, ce sont des groupes aux noms évocateurs (les « amis de l’ordre », « les gourdins réunis », la « milice », etc.) qui considèrent que la police ne va pas assez loin, qui veulent agir plus vite, plus fort, au service d’un ordre érigé en valeur suprême. Du côté de l’État, on se méfie beaucoup de telles dérives, ce qui explique le regard toujours méfiant, distant, avec lequel on observe les initiatives citoyennes, suspectes de dégénérer.

Votre cinquième chapitre s’avère particulièrement intéressant puisque vous décrivez une frontière des plus ténue entre l’assistance aux forces de l’ordre et le fait de se rendre justice soi-même. Comment expliquez-vous ce mélange des genres ?

Le spectre du lynchage est toujours présent, en arrière-plan. À la fin du XIXe siècle, il prend beaucoup plus de poids dans l’imaginaire social. Dans la plupart des témoignages des élites, dans les journaux, on présente avec un mélange d’inquiétude et de mépris les descriptions de participations populaires à des opérations de police (par exemple dans le cadre de la traque de Bonnot, avec des volontaires de Choisy-le-Roi qui font la couverture du livre). Cette méfiance reste très forte jusqu’à la fin du XXe siècle au moins : j’étais frappé de voir à quel point les « milices » de « justiciers » des années 1970 font l’objet d’une quasi-unanime réprobation. Elles existent, elles commettent des exactions (à très forte dimension raciste), mais elles ne sont pas soutenues, ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique. C’est peut-être une différence avec la situation contemporaine.

Vous avez travaillé sur le vol, la police et la gendarmerie parmi d’autres sujets, en particulier pour le XIXe siècle. En tant qu’historien spécialiste des discours sécuritaires, voyez-vous une évolution dans la façon dont la société française aborde cette question au XXIe siècle ?

Pour un historien, c’est toujours compliqué de parler du présent… En abordant, dans le dernier chapitre, les vingt dernières années, j’étais frappé de voir à quel point elles annoncent de fortes évolutions. Au moins jusqu’au début des années 2010, on semble rester dans un cadre à peu près stable, où la sécurité publique reste fondée sur la police. Depuis les années 2010, avec la vague terroriste qui a joué un rôle majeur, mais aussi avec la banalisation des idées d’extrême-droite dont on voit combien elles se répandent dans l’espace médiatique, on observe une radicalisation des discours et des postures.

Pour le moment, je n’ai pas véritablement vu de dérive milicienne, au sens où des groupes structurés prétendraient remplacer les forces de l’ordre. Mais on voit se propager des appels à la vigilance collective, des discours inquiets et sécuritaires, qui laissent craindre un glissement. À cet égard, les réseaux sociaux jouent un rôle non négligeable, puisqu’ils popularisent des formes de justice expéditive et immédiate (notamment dans le cadre des affaires de pédophilie). S’il est compliqué de parler du présent pour un historien, c’est aussi parce qu’il n’est pas particulièrement rassurant…