Les chefs-d’œuvre ne sont ni rigides ni intouchables : les hommes de l’âge classique comme ceux des Lumières et du XIXe siècle le savaient, qui n’hésitèrent pas à corriger “Le Misanthrope”.

Le paradoxeur en série a encore frappé

Chez les poètes, on attend que le prince soit mort pour en désigner un nouveau : c’est ainsi que Senghor succéda à Carême, qui lui-même avait succédé à Cocteau, qui avait pris la place de Supervielle, etc. ad originem. Est-on si patient chez les faiseurs de paradoxes ? Ce n’est pas sûr, et Pierre Bayard a peut-être du souci à se faire.

Certes, le pape de la critique interventionniste a breveté tant d’idées délicieusement saugrenues (parler des lieux où l’on n’a pas été, disserter sur les livres que l’on n’a pas lus, traiter de faits qui n’ont pas eu lieu, appliquer la littérature à la psychanalyse – et non l’inverse –, traiter deux auteurs comme s’ils n’en faisaient qu’un, prêter aux œuvres des auteurs qui ne sont pas les leurs, traiter les écrivains comme des Nostradamus en puissance, innocenter les personnages désignés coupables par les romans policiers et autres tragédies antiques, ou encore modifier les livres manqués pour en faire des chefs-d’œuvre) qu’il détient toujours le record du monde des paradoxes.

Mais il est talonné de près par un autre Zénon, vaudois celui-là, du moins par son affiliation, puisqu’il est professeur à l’Université de Lausanne : Marc Escola. Non seulement ce dernier vient de donner un essai où il soutient la thèse que le cinéma est l’invention non des frères Lumière mais du mouvement des Lumières ; mais surtout, plus audacieux encore que le critique sans peur et sans reproche, il entreprend, depuis quelque deux décennies, de réviser les chefs-d’œuvre, sous prétexte qu’ils « se prêtent à tous les traitements, fût-ce les plus irrévérencieux », et que « c’est même par là qu’on les reconnaît ». En 2003, il proposait ainsi, dans Lupus in fabula, d’« affabuler La Fontaine », et en 2015, il publiait, avec sa complice Sophie Rabau – elle-même auteure de deux essais où elle s’emploie à concevoir des « variations sur une nouvelle de Prosper Mérimée » (Carmen, pour changer, 2018) et à théoriser L’Art d’assaisonner les textes (2020) – un manuel de Littérature seconde. Sans oublier la publication en 2021, dans l’Atelier littéraire de Fabula, d’une série de méditations sur sept auteurs (Wilde, Brunetière, Thibaudet, Steiner, Butor, Genette, Dubois) qui ont fait le portrait du critique en créateur ; ni, surtout ce qui rend Escola si inquiétant, à savoir ses passages à l’acte. En 2019, jouant les Procuste (ou faisant le Jivaro, c’est comme on voudra) il réduisait ainsi Le Misanthrope à trois actes (pendant que Sophie Rabeau, elle, en bonne disciple du docteur Cornélius, transformait la pièce en comédie-ballet). Il récidive dans le pénultième chapitre de son Misanthrope corrigé, où il ajoute aux trois actes nés de son opération de lyophilisation deux actes de son cru, ou plutôt, deux actes nés de ses lectures de tous ceux qui osèrent critiquer la comédie de Molière, et en particulier de Rousseau.

Le Misanthrope, et après ?

Pourquoi tant d’audace ? Pour provoquer chez le lecteur un sentiment de défamiliarisation (de Verfremdung, aurait dit Brecht) qui doit le conduire à prendre ses distances critiques avec ses propres habitudes de lecture. Marc Escola se défend de chercher à « enter un paradoxe sur un autre en pratiquant la surenchère ». Mais il n’en demeure pas moins que l’idée que la critique est un acte créateur qui, dépassant la « passivité institutionnellement attachée à la pratique du commentaire », peut mener à des interventions « sur la lettre du texte », constitue bien, pour nous autres lecteurs du XXIe siècle, une opinion contraire aux idées reçues.

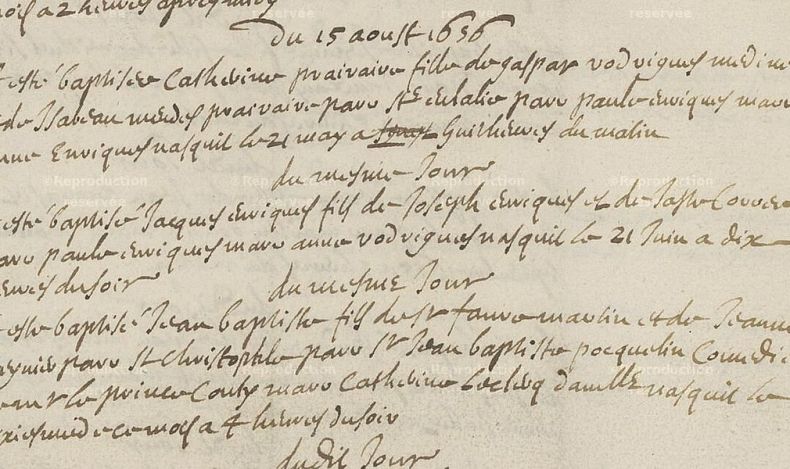

En somme, ce que nous propose « Le Misanthrope » corrigé, c’est un authentique voyage dans le temps : le livre nous invite à revenir en arrière de quelque quatre siècles, et à lire comme on lisait à l’Âge classique. Après avoir rappelé qu’au temps de Molière, « une seule et même poétique normative fondait de plein droit la critique littéraire comme imitation et l’exercice de la critique comme pratique également créatrice », Escola tente de ressusciter Le Misanthrope, c’est-à-dire de lui faire, à lui aussi, remonter le temps, pour le sauver de la rigidité cadavérique qu’impose au texte (sinon à ses hypostases scéniques) son statut de classique, pour lui faire retrouver la souplesse d’une œuvre vivante donc variable. Et de fait, la comédie de Molière n’est pas un calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur : elle est le fruit d’un subtil travail de réécriture, Molière ayant « démembré » l’œuvre médiocrement réussie qu’était Don Garcie de Navarre pour composer son chef-d’œuvre.

Dès lors, pourquoi amidonner l’œuvre, et pourquoi, en tant que lecteur, s’interdire de jouer à son tour les Frankenstein (même si, quand on ne s’appelle pas Poquelin, on a plus de chance d’accoucher d’un monstre) ? Rousseau, en tout cas, ne s’est pas privé, dans sa Lettre à d’Alembert sur les spectacles (1757), de mêler trois gestes dont nous aurions tort de penser qu’ils ont jamais été imperméables les uns aux autres : l’interprétation, la réécriture et la « continuation de l’intrigue originale ». Car l’art de retoucher les grands textes n’est pas mort avec le XVIIe siècle, et, de d’Alembert (qui répondit au citoyen de Genève dans sa Lettre à Monsieur Rousseau – 1759) à Fabre d’Églantine (qui écrivit un Philinte de Molière sous-titré La Suite du « Misanthrope » – 1790 pour la création, 1791 pour l’édition du texte) en passant, entre autres, par Marmontel (qui critiqua la Lettre à d’Alembert dans son Apologie du théâtre – 1758 pour la rédaction, 1761 pour la publication – et qui donna un conte moral intitulé Le Misanthrope corrigé – 1765), les hommes des Lumières ont été plusieurs, après Rousseau (et à cause de lui), à vouloir augmenter la comédie de l’atrabilaire amoureux de ce qu’Escola subsume sous l’appellation de « sixième acte ». Le XIXe siècle, d’ailleurs, ne sera pas en reste, Escola analysant sept retours d’Alceste après la Révolution : il y a d’abord le Misanthrope politique « inflig[é] » par le dénommé Alexandre de Querelles à ses contemporains en 1835 ; mais aussi Le Misanthrope et l’Auvergnat (1852), « comédie en un acte mêlée de couplets » de Labiche, Lubize et Siraudin ; ou encore Le Mariage d’Alceste (1873) du journaliste Charles Joliet… On ne fera pas la liste complète, afin de ne pas gâcher le plaisir du lecteur d’Escola.

Reste à savoir pourquoi, plus qu’aucun autre chef-d’œuvre, Le Misanthrope demande ainsi à être constamment remis sur le métier. À cette question, Escola répond avec l’aide de Stanley Cavell : c’est qu’Alceste serait « l’adolescent que donc le lecteur est resté », c’est qu’il nous permettrait de nous ressaisir dans cet espace ou plutôt dans ce temps de battement entre l’aspiration à un monde qui irait comme il devrait aller et le consentement au monde tel qu’il va. Alceste, ainsi, serait celui qui n’accepte pas les hommes tels qu’ils sont, et qui les rêve tels qu’ils devraient être ; de telle sorte que « le besoin de corriger […] Le Misanthrope nous rappelle[rait] finalement à la part de nous-même qui demeure incorrigible ».