Douze auteurs interrogent l’usage du terme « casseur », attribué aux manifestants du XIXème au XXIème siècle, et plus largement les termes employés dans le langage politique.

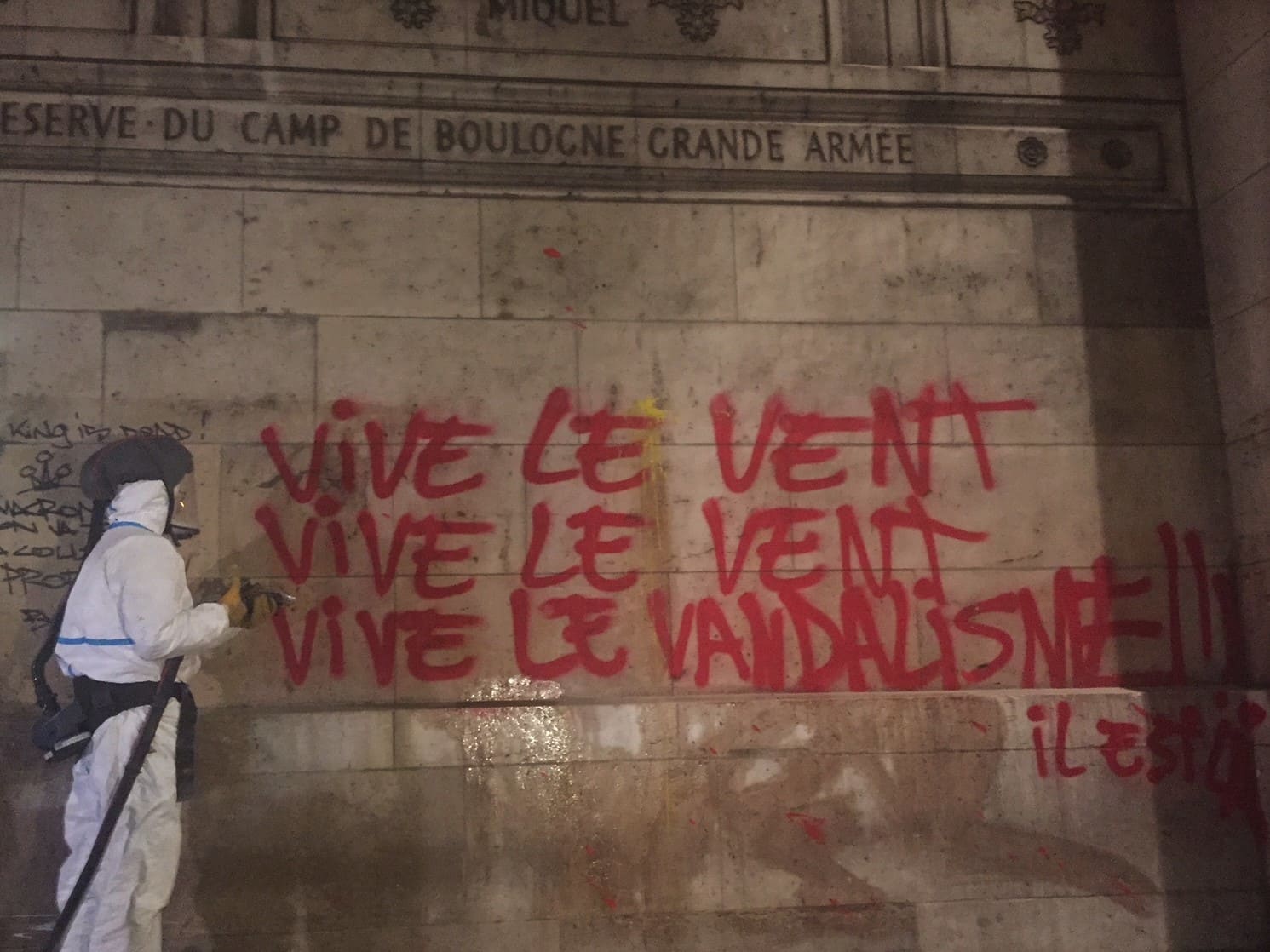

Nul ne croit que toute « casse », toute destruction violente d'un objet ou d'un bien, aboutisse à un résultat positif. Cependant, s'il est des « casses » hautement suspectes, toutes résultent de phénomènes complexes. Quelques uns, marquants et récents, viennent à l’esprit : en marge du mouvement des Gilets jaunes, sur l'Arc de Triomphe, la Victoire de François Rude éborgnée, les vitrines étoilées et les distributeurs de billets de banque détruits à la masse ; mais aussi le déboulonnage de statues publiques à l'effigie de personnages esclavagistes...

Quant à l'usage des mots casse, casseur, cassure, la quantité des nuances est surprenante. Quelques exemples bien étudiés suffisent à montrer que les mots par lesquels on recouvre habituellement des démonstrations publiques, outre « casseurs », « vandales », « sauvages », « barbares », sont problématiques, ne serait-ce que par leur connotation méprisante.

De tels mots, comme les actes qu’ils sont censés désigner, saturent comme jamais le commentaire public. Ils envahissent aussi le champ de la recherche scientifique (sociologie, psychologie, droit, histoire, politologie...). Ils sont répétés à satiété, et parfois rendent possibles des comparaisons que peu cherchent à étayer : les violences du XIXème siècle (le luddisme) et ceux du XXème (Mai 68, mouvements dans les prisons, Creys-Maleville), sont-ils identiques ? Et lorsqu’on y ajoute le XXIème siècle (Gilets jaunes, Infirmiers, Black Lives Matter), les choses s’éclairent-elles vraiment ?

La « casse » ? Sans doute, mais qui casse, qu’est-ce qui est cassé et qui parle de casse, les acteurs eux-mêmes ? Est-on aussi casseur parce qu’on tente de préserver des outils de travail, des modes de vie, une forme de santé, des paysages, etc. ? Le terme est-il devenu une sorte de label et si oui à quelles fins ? Pour approfondir ces questions, les coordinateurs de ce numéro de la revue Raison présente établissent une cartographie des termes en usage autour des manifestants et des prévenances nécessaires à leur égard. Non pas pour jouer les redresseurs de vocabulaire, mais en examinant un certain nombre de gestes de « casseurs », afin d’étayer une autre conception de l’histoire que celle des vainqueurs.

La criminilisation des « casseurs »

Dans les divers rapports de pouvoir examinés dans ce numéro (politiques, hospitaliers, carcéraux, etc.), les auteurs relèvent d'abord que les pouvoirs dominants se servent de tactiques diverses pour dévaloriser les « émeutiers ».

Dans un premier temps, on stigmatise le mouvement dans son ensemble. Puis, dans un second, on distingue les « casseurs » des manifestants, histoire de se concilier un certain nombre de personnes et de faire diminuer la tension. Cette distinction tactique rejoint alors le droit, puisqu’à partir de 1981, la loi dite « anti-casseurs », qui instituait la responsabilité pénale collective de tous les participants à une manifestation, est abrogée (ce qui manifeste aussi la mobilisation des juristes dans cette affaire).

Ce qui est en jeu, c’est la possibilité de criminaliser les « casseurs ». Ces derniers ne sont pas gommés de l’espace public d’un seul coup. Mais, par la magie des mots distribués en public, grâce à la parole diffusée dans les médias, le pouvoir dépolitise la cause de la manifestation, pour ne plus laisser apparaître qu’une délinquance ordinaire.

Autrement dit, la violence politique est le terrain d’élection des jugements de valeurs. François Jarrige, par exemple, y insiste comme d’autres : l’emploi de l’idiome de la casse sert à disqualifier les discours et pratiques ouvrières, et à montrer l’inanité prétendue de leurs revendications.

Mais ne fut-ce pas aussi, longtemps, le cas dans les sciences humaines ? L’historien Éric J. Hobsbawm, dès 1952, dénonce les idées fausses portées contre les briseurs de machines du début du XIXème siècle. Depuis, ces sciences, qui ont changé leur regard, ne se trouvent pas préservées du débat idéologique, mais au cœur d’une attaque qui les fustige, pour avoir élaboré des « excuses sociologiques » à destination de « sauver » la « délinquance » de rue.

Sur ce plan, la documentation scientifique d’Alain Bertho est conséquente. Là où on parlait de « débordements, d’excitations et d’esprits échauffés », l’historien prend un autre parti. Il réhabilite même les bris de machines en question, allant jusqu’à tenter d’interpréter l’histoire à partir de ces mouvements d’emballement. Mais en construisant la légitimité des mouvements de foule, en particulier à l’encontre de la « sociologie » de Gustave Le Bon, il se retrouve accusé de défendre les casseurs.

Les historiens répliquent à juste titre que la violence n’existe pas en soi. Elles se dresse contre quelqu’un ou un état des choses, elle résulte de tout un processus qui conduit de la surprise (pourquoi nous fait-on cela ?) à l’indignation, de cette dernière à la conjonction entre plusieurs personnes, et enfin à l’action collective. Action qui adopte alors des codes, des banderoles, des textes et prend la forme de bruits, de couleurs et de cris. Tandis qu’en se levant ainsi elles se confrontent aux forces de l’ordre, ces dernières entrent nécessairement dans le jeu.

La peur de la casse et des vandales

Revenons sur l’étymologie et le ressort de quelques termes. François Jarrigue renvoie la notion de « casse » aux casseurs de pierre. Le terme est attesté dès le XVIème siècle, il renvoie à la puissance physique de certains groupes professionnels. Ludivine Bantigny situe les premières utilisations politiques du mot « casseur » lors des troubles qui accompagnent les obsèques du général Lamarque, en 1832. Il s’agit de discréditer les républicains et de dénoncer les jeunes militants.

Paris, 1832, suites des obsèques du général Lamarck

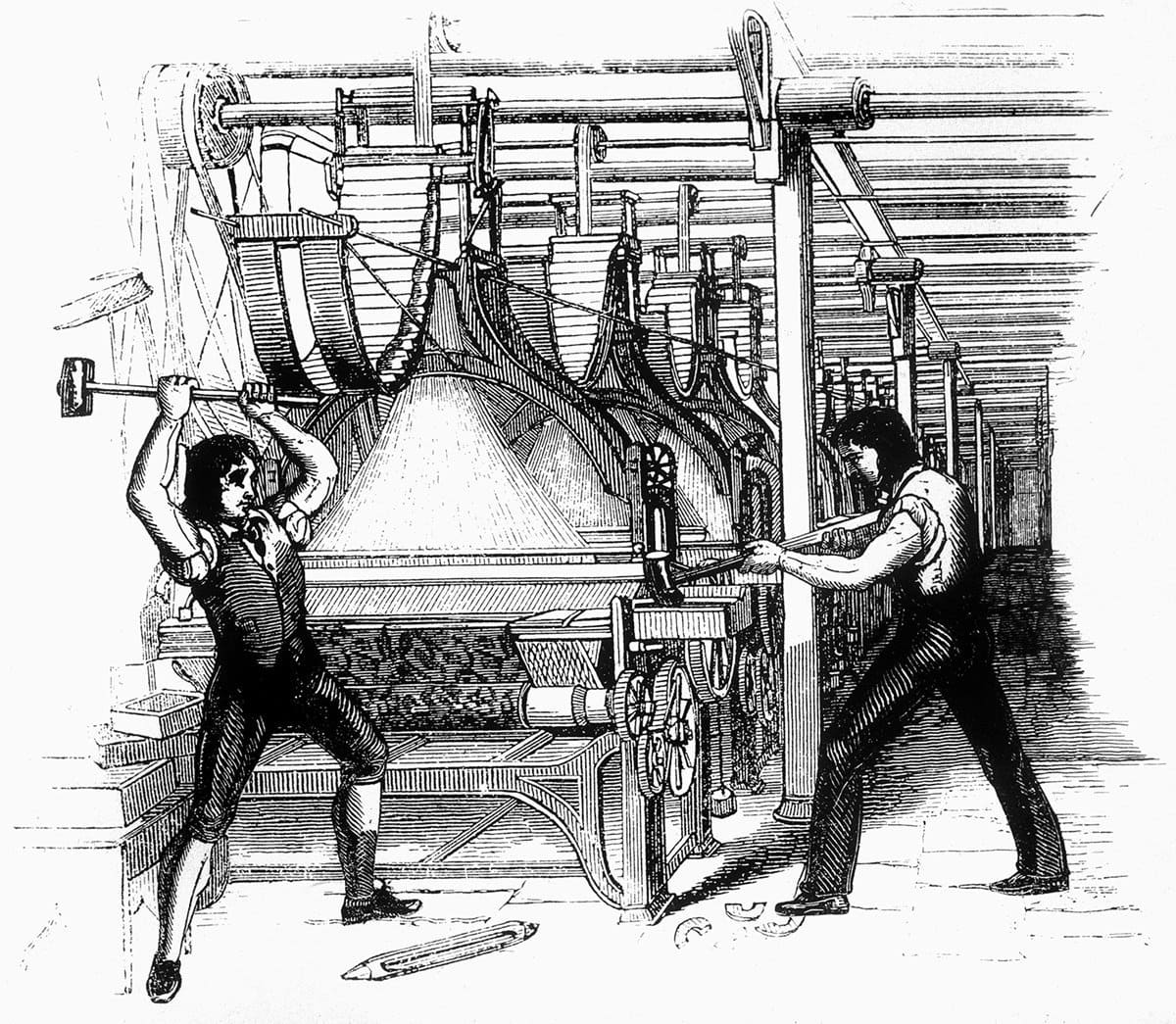

Les uns et les autres prennent le temps d’établir les termes soumis à analyse et d’en examiner les usages en Angleterre, en France et en Belgique. On est renvoyé aux ouvriers qui s’insurgent. Autour de la Révolution française, déjà, ces termes caractérisent des attroupements de fileuses, des révoltes manufacturières. Puis vient le luddisme , en 1811-12, plus caractéristique, qui désigne le mouvement protestataire des travailleurs du textile anglais. Ned Lud, qui aurait cassé le métier de son maître, fin XVIIIème, prête donc son nom à des actions de destruction qui illustrent l’insubordination des travailleurs au XIXème siècle et le poids de la violence dans leur répertoire d’action.

Mais insistons sur un autre vocable, très utilisé aussi : « vandale ». Michel Biard montre comment ce terme sert à nommer un ennemi en le dévalorisant, à réduire l’autre à une minorité, à minorer les défauts du dominant et attribuer au dominé tous les délits. La preuve : le discours de l’Abbé Grégoire jetant ce terme au cœur de la Révolution française. Il soutient que le vandalisme est le fruit d’un fanatisme politique favorisé par l’ignorance du peuple. Pour autant, il se refuse à souligner que le gouvernement détruit aussi, durant la Terreur. « Vandale » est ainsi un terme qui sert depuis 230 ans à dénoncer les destructions et autres dégâts, à partir de la popularisation d’un néologisme qui vient d’Angleterre, et à partir des mots de César portant sur un peuple. Il ne fallut à Grégoire que quelques rapports successifs (et de plus en plus politiques, puisqu’il s’agit de plus en plus de répression) lus devant l’Assemblée en 1794, dénonçant en premier lieu la dégradation des inscriptions sur les monuments publics, pour que le terme commence une carrière de plus en plus ample (soulignons : alors que les Vandales, les « vrais », le peuple ancien d’outre-Rhin, qu'on retrouve pourtant en Andalousie, reste couvert jusqu’à nos jours du même opprobre, sans y rien pouvoir).

Briseurs de machines (luddisme)

Quant à l’historien Gérard Noiriel, il précise n’avoir jamais privilégié le mot « casse » pour désigner les formes de domination qu’il a étudiées. Pour lui, ce terme n’est pas scientifique. C’est un terme qui vient du monde pratique. Malgré tout il est polysémique. Et « on peut tout à fait l’utiliser, en le redéfinissant de manière savante ». Ainsi peut-on mettre au jour grâce à lui des relations qui restaient inaperçues, en reprenant le terme d’où il vient pour l’inclure dans un autre registre et décentrer le regard.

Mouvements et meneurs

Contrairement à un « savoir » fabriqué de toute pièce pour satisfaire la « tranquillité » publique, les foules manifestantes ne sont pas soumises à des leaders qui les conduisent où ils veulent, elles ne sont pas des réceptacles passifs des ordres donnés, conduites par des individus manipulateurs, organisant leur pouvoir sur des femmes hystérisées. Ces interprétations de la foule manifestante, datant du XIXème siècle, qui ont pourtant encore beaucoup d’influence, ne permettent pas de saisir et comprendre ce qui se déroule durant une manifestation de « casseurs ». Les recherches montrent qu’à certains égards, l’absence de chef et de structure caractérise la plupart des mouvements de « casseurs », lesquels se cristallisent au gré des circonstances favorables ou non.

Quelques exemples. Les prisons, questionne Marc André ? Occasion est donnée de suivre le profil de la casse dans les mouvements des prisons. Il ne s’agit pas du « bris de prison », de l’évasion, mais des soulèvements durant lesquels les portes se brisent, les fenêtres s’ouvrent, les toits sont percés. Plus précisément, l’auteur prend le soin de définir un objet précis : les Algériens et leur lutte pour l’Indépendance à travers les révoltes contre la situation carcérale (Paris, Lyon, années 1950-1970). Incendies de paillasses, et liens avec les passants à partir des toits de la prison, mutineries dues à la détérioration soudaine du régime de détention. Mais « mutins » ? Le mot dit-il quelque chose, quand il s’agit de combattants politiques. Les Algériens réclament un régime de prisonniers politiques. Violence ordinaire de la prison et violence politique s’entremêlent, combinées d’ailleurs dans des propos racistes.

Autre exemple : la casse graphique comme réplique et libération, en Mai 68. Le travail de Julien Hage montre comment cette « casse » spécifique (jeu de mot avec le vocabulaire de l’imprimerie) fait effraction dans l’espace public pour constituer une tribune inscrite sur les murs et le mobilier urbain. La ville devient un théâtre visuel. Les Ateliers de 68 produisent de nouvelles expériences sensibles de et dans la ville, inspirées ou non par Guy Debord. Une nouvelle peau s’étend sur Paris.

Restent trois questions prises en charge dans ce volume collectif. Première question : de nos jours, ce phénomène prend-il une dimension nouvelle ? Il semble que les « casseurs » ne sont plus marginalisés dans les manifestations, mais interviennent au cœur d’une foule qui souvent ne réagit pas contre eux. Est-ce à dire que certaines visées sont finalement partagées par tous ? Deuxième question : quel rapport entre la violence des manifestations et la violence d’État (dont la répression policière et ses effets traumatiques) ? Troisième question : quel sens prend la correlation des périodes de casse et des orientations politiques d'une société ? Elles se déroulent dans des périodes de mutations économiques et de difficultés sociales. La casse devient donc une riposte, et aussi l'expression d'un rejet à l’égard de sociétés dans lesquelles tout est jetable, sociétés qui sont elles-mêmes des société de la casse, nous plaçant sous l'injonction de renouveler toujours l'achat d'objets de consommation, à obsolescence programmée.