Alors que nous regardons souvent la Chine sous l'angle de ce qui la différencie de nous, L. Vandermeersch présente sa culture et sa pensée en les inscrivant dans la matérialité de sa longue histoire.

Peut-on se faire une idée définitive de la Chine, de sa culture et de ses mœurs ? Alors que, comme toute culture, la Chine demeure un souci pour ceux qui veulent la comprendre et la rencontrer en venant d’une autre culture, on néglige le plus souvent de se rapporter à son histoire et à ses contradictions. Moyennant quoi, si elle reste un horizon de notre pensée, c’est que cette Chine sans histoire, cette Chine rêvée, ne cesse d’interroger à la fois nos propres manières de faire et de dire. Notre manière historique de nous rapporter à ce pays immense et si divers – ce qu’occulte le singulier de « la » Chine – a pour conséquence que seuls quelques spécialistes connaissent finalement l’histoire complexe dont elle est le produit. Trop souvent, elle demeure prise dans des folklores imagés et unifiants, ou sert de faire-valoir à des objectifs qui ne concernent que nous.

On connaît, par différence, les grandes explorations conceptuelles de la Chine offertes par Simon Leys et Maria Antonietta Macciocchi. Dans un autre registre, il faut également souligner le travail incontournable de Jacques Gernet, Marcel Granet et Pierre Gentele. François Jullien a quant à lui travaillé sur les rapports de la philosophie contemporaine avec la pensée chinoise. C’est par un prisme analogue que l’ouvrage du sinologue Léon Vandermeersch, spécialiste du confucianisme, propose d’explorer la Chine, en commençant par sa langue et son idéographie.

L’idéographie chinoise

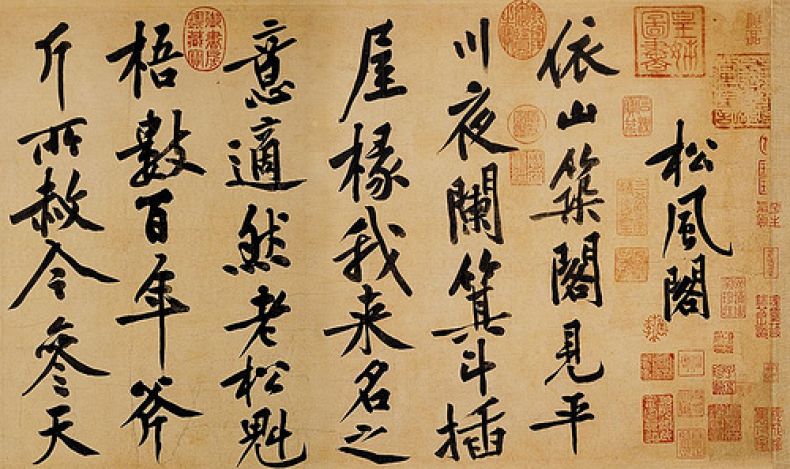

Les premières analyses de l’auteur se concentrent sur le langage, ou plus exactement sur la pictographie chinoise dans sa dimension historique et dans sa dimension esthétique (qui n’échappe à personne), puisque l’invention de l’idéographie, sous le règne de Wu Ding, a été le moment décisif de la formation de la culture chinoise. Cette dimension esthétique est essentielle à l’idéographie chinoise depuis la Chine antique, puisqu’elle est inscrite dans l’étymologie de la graphie wen, pictogramme d’un personnage debout, bras et jambes écartés, montrant le tatouage qu’il a sur la poitrine. En l’occurrence, la graphie, les caractères chinois, sont des mots graphiques outillant une véritable langue graphique spécifique (wenyan).

L’auteur part de cette considération linguistique pour montrer que cette langue graphique révèle quelque chose de la nature du langage en général, mais aussi quelque chose de la Chine (une histoire, un rapport mantique-quotidien, un poids des empereurs, etc.). La pensée spéculative a déployé en Chine une langue purement graphique et inutilisable pour parler, à la différence de notre écriture logographique alphabétique qui traduit une parole. À l’inverse, le parler chinois ne s’écrit pas. Cette langue écrite répond cependant aux caractéristiques de toutes les langues (la double articulation, ce dont ne dispose pas, par exemple, la hiéroglyphie égyptienne). On doit cette langue, produite sous plusieurs figures royales, à la spéculation des devins, antérieure à celle de Confucius. Cette écriture a permis d’approfondir des domaines de réflexion qui ont fixé des représentations élaborées, et structurées conceptuellement.

Un passionnant passage de l’ouvrage nous entraîne dans une analyse croisée de la logique européenne puisée dans Aristote (les catégories et les raisonnements générateurs de connaissances) et du discours spéculatif chinois, fonctionnant de son côté en mode de substitution par rapport à la langue communicationnelle. Tandis que la logique du Logos s’appuie sur le bon ordre grammatical des paroles, exprimé par les flexions de mots, la grammatique du wen, héritière des graphismes divinatoires, s’appuie sur la sémantique des graphies. L’auteur prolonge sa réflexion avec la peinture, montrant alors que le peinture ou le langage de l’art chinois constituent un antilangage (un art iconographique).

Cosmos et ritualisme

Cette première exploration est suivie de celle des rapports de production selon les rites. Mais ce ne sont pas des explorations séparées. Dans la structure du langage et l’idéographie, il est possible de puiser la confirmation des raisons du ritualisme auxquelles se plient les activités sociales, évidemment en relation non moins grande avec un ordre cosmique (manticologique) et le fonctionnement du Yin et du Yang. Ce sont alors les liens de parenté qui s’expriment, dans la mesure où ils président à un certain ordonnancement et à un développement du corps social.

L’organisation politico-culturelle de la Chine royale et féodale a pris pour armature de la distribution du pouvoir politique la distribution des préséances et obligations culturelles qui renvoient à des termes de la langue et à des nominations à partir de clans. C’est toute l’idéologie ritualiste qui vient ainsi en avant, diffusée dans les noms des charges administratives, les écoles locales, les pratiques et les arts. Elle se déploie en divisant la société entre ceux qui appartiennent à l’aristocratie et ceux qui relèvent du peuple, le peuple des sans-nom, appelés seulement à cultiver la terre. La Chine antique est décrite et/ou décryptée à partir de ces rituels qui attribuent aussi un modèle d’exercice de la vertu d’humanité aux gouvernants et un modèle d’exercice de la vertu d’entraide au peuple. Encore faut-il tenir compte de l’histoire qui finira par opposer les organisations ritualisées aux organisations rationalisées, ainsi que des remises en question confucéennes. De ce point de vue, le chapitre VI fait toute sa place à ce « travailleur intellectuel », constitutif d’une « caste », celle de la littérocratie.

Plus largement, l’auteur montre comment s’est opérée l’appropriation des moyens de production à partir de ces diffractions : une face agraire d’appropriation de la terre et une face fonctionnariale d’appropriation de la lettre idéographique. Singularité de la Chine, à partir de laquelle Léon Vandermeersch se démarque des analyses de Pierre Bourdieu concernant la question du capital culturel.

Histoire féodale et moderne

Tout au long de l’ouvrage, l’auteur ne se contente pas de mettre au jour les traits de la Chine (antique d’abord). Il nous met en garde contre l’application à la Chine de considérations qui conviennent au milieu occidental, mais peu à cette autre culture. Il condamne par exemple l’idée selon laquelle les modèles tirés de Max Weber pourraient convenir à la compréhension de la différence entre la littérocratie chinoise et la bureaucratie. L’analyse des examens mandarinaux, et notamment de ses trois niveaux (concours provincial, national, et au palais impérial) sous le confucianisme indique que ce dernier exalte l’humanisme au lieu du mécanisme des récompenses et des châtiments.

Léon Vandermeersch revient aussi sur les propos de Karl Marx et Friedrich Engels portant sur le schéma général de l’évolution des relations socio-économiques dans l’histoire européenne. Certes, les deux théoriciens avaient des doutes sur l’application mécanique de ce schéma à l’Asie, à l’Inde, etc. Ils esquissèrent donc le concept de « mode de production asiatique ». Mais il fallut compléter cette conceptualisation. L’auteur revient sur la spécificité de l’histoire des rapports de production dans la Chine ancienne (tout en signalant des difficultés d’interprétation, notamment des termes anciens et des gloses qui les accompagnent). Il distingue alors radicalement la féodalité chinoise et la féodalité européenne.

L’histoire de la Chine ancienne n’est pas la seule période étudiée dans cet ouvrage. Léon Vandermeersch reprend son argumentation à propos de la fin du XIXe siècle. C’est alors que la pénétration du milieu lettré par la forme et les pratiques occidentales a peu à peu déconfucianisé la littérocratie traditionnelle, et fait apparaître à la place de la figure du lettré, celle de l’intellectuel tel que l’Occident l’a façonnée. Ce sont désormais de nouvelles figures de proue qui prennent le relais (depuis Sun Yat-sen, Lu Xun, etc.). Mais aussi de nouvelles dimensions politiques, jusqu’au mariage auquel nous assistons du capitalisme à l’Occidentale avec un socialisme dont les partisans étaient les héritiers de la littérocratie sous forme de nomenklatura (avec fortunes personnelles des dirigeants, censure des critiques, pragmatisme directif, etc.).

Une hétérotopie ?

La pensée chinoise a élaboré bien d’autres concepts centraux qui abordent selon un autre angle certains de nos problèmes philosophiques majeurs (transcendance, sens de la vie et de la mort, rapports de l’âme et du corps, etc.). Impossible de tous les détailler dans cette recension. En revanche, nous pouvons revenir sur un propos incontournable de l’ouvrage : celui qui vise à la fois à montrer que l’originalité de la culture chinoise rencontre un authentique universel à trois niveaux (la langue, l’organisation de la société, la culture), et que le mariage actuel du capitalisme et du socialisme en Chine n’a été possible que parce qu’il s’est inscrit dans l’empreinte de la littérocratie et de l’agrocratie. À ce titre, dira-t-on que la Chine demeure à nos yeux une hétérotopie ? Si elle l'est encore, c'est plus sûrement en ce qui concerne sa doctrine de « l’unité de l’Homme et du Ciel », devant l’imminence du désastre environnemental planétaire !