Entrer dans une pensée, cela demande d’abord de revenir sur nos propres présupposés et cesser de les considérer comme les composants universels d’une pensée absolue, unique et impériale.

Philosophe, spécialiste à la fois de la pensée grecque et de la pensée chinoise, François Jullien n’a eu de cesse, depuis ses premiers écrits, de penser l’altérité et d’encourager à la pratiquer. En la matière, ce qui le distingue est peut-être un effort d’analyse qui se fonde sur des exercices concrets à partir desquels se pratiquent l’entre-deux culturel, la tentative de se déprendre de ses habitudes ou d’ouvrir des possibles dans la pensée.

En 2012, il publiait Entrer dans une pensée, réédité aujourd’hui avec l’ajout du texte de sa Leçon inaugurale de la Chaire sur l’altérité au Collège d’études mondiales (Fondation MSH). D’une certaine manière, cet ouvrage a la forme d’une « phénoménologie de l’esprit », qui peut évoquer l’entreprise de G. W. F. Hegel ; mais cette phénoménologie est bien sûr d’un genre nouveau, coïncidant avec une époque post-coloniale et mondialisée. Elle témoigne du processus par lequel s’est opéré, chez Jullien, l’entrée non impérialiste dans une pensée autre, qui est aussi pensée d’un l’autre.

Ce processus n’est évidemment plus hégélien en ce qu’il ne comporte désormais plus aucune téléologie, ne procède pas d’un primat des langues occidentales et ne s’ancre plus dans les perspectives impérialistes de l’Occident. Il ne s’agit donc plus du tout de l’effort de s’élever à La Culture, ou de s’inscrire dans la culture occidentale, en référence à la Phénoménologie de 1807, mais d’entrer dans les affaires d’un autre et de commencer à les faire siennes, non pour le coloniser, mais afin de mieux revenir sur sa propre pensée. Il s’agit en effet d’accepter de se mettre à la place de l’autre et d’adopter sa perspective, mais dans l’esprit d’un partage et par connivence. En fin de compte, il est question de s’interroger selon son point de vue, suivant ses implicites et ses attendus, afin de sortir de chez soi et d’y revenir transformé.

Jullien résume d’ailleurs plusieurs fois ce mouvement d’aller-retour, tout en amplifiant à chaque fois la portée de ce geste. Il adopte parfois les termes de Michel Foucault, en affirmant qu’il veut procéder à une « hétérotopie » qui serait un véritable dépaysement. Dans ses propres termes, cela donne exactement l’idée selon laquelle, tant que la raison européenne n’acceptera pas de se dé-catégoriser pour se re-catégoriser – de revenir sur ses implicites pour les interroger et sonder son évidence –, elle ne pourra pas accéder à un ailleurs de la pensée.

Faire travailler les écarts

Comment procéder si l’on veut enfin sortir vraiment de chez soi et mieux se décentrer de ses adhérences habituelles, sinon en faisant travailler les écarts entre les langues et les cultures ? Il est essentiellement question de cela, dans cet ouvrage : réfléchir à ce qui rend nos propos possibles, analyser ce qui nous y attache, découvrir pourquoi nous les croyons nécessaires.

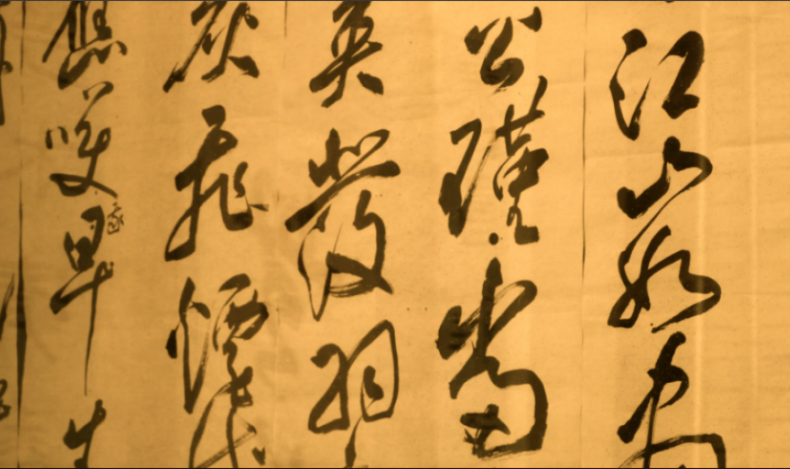

Si Jullien a fait le choix d’en passer par la Chine afin d’aboutir à ce résultat, en marge de soucis propres à ses études, c’est parce que le chinois n’appartient pas à la famille des langues indo-européennes. Il est complété par la facture propre de l’écriture chinoise, idéographique et non pas phonétique. À quoi s’ajoute encore que cette écriture est demeurée telle, impliquant un rapport particulier à l’oralité. Toutes les conditions sont réunies pour accomplir, grâce à la Chine, le détour envisagé et qui implique dès le départ un retour. Et Jullien de compléter : non pas un retour après le détour, mais simultanément à lui, « car l’intérêt de passer par ce dehors de la pensée chinoise n’est pas tant de se « re-payser » que de revenir sur les partis pris à partir desquels s’est développée notre pensée en Europe ».

Au demeurant, nous, occidentaux, avons toujours jugé la Chine selon nos attendus. Il suffit de raconter l’histoire des contacts avec la Chine depuis la Renaissance pour s’en apercevoir. Plus largement, le terrain chinois représente d’abord une culture nettement extérieure à l’Europe. Mais « extérieure » n’est pas un terme suffisant. Il faut aussi en construire l’altérité. Elle est « ailleurs ». Elle a sans doute raté la révolution de la science classique, elle a sans doute manqué l’avènement de l’individu bourgeois des Lumières et sa pensée du contrat politique. Pour autant, elle s’est constituée autrement. Et à ce titre, elle n’est ni un avant périmé de notre culture, ni une culture simplement différente. Elle est un monde qui se donne à lire dans ce livre de fond qu’est le plus ancien livre de la Chine, le Classique du changement (commenté par Confucius), qui cependant n’enseigne aucun message ni ne prétende délivrer un sens, ce à quoi nous ne sommes guère habitués. Ce livre n’est pas composé en phrases, mais porte à scruter comment se déploie et s’infléchit telle ou telle situation, de façon positive ou négative, en fonction des tendances et des interactions détectées et qui demeurent en devenir.

Dès le commencement de ce livre, quatre sinogrammes seulement se font suite côte à côte sans que rien ne marque entre eux de rection, de rapport de coordination ou de subordination. C’est par ce début de l’ouvrage que Jullien nous introduit dans la pensée autre de la Chine et la traduit.

La pensée occidentale

Le retour sur la pensée occidentale s’accomplit simultanément. Qu’est-ce qui caractérise alors l’écart entre l’une et l’autre pensée, sinon un certain rapport au langage, une manière de composer la phrase ? La pensée occidentale, guidée par les Grecs, s’articule à un système de questionnement inauguré par Socrate. La formulation : « qu’est-ce que [...] ? » – le Ti esti des Grecs – en est la caractéristique. Nous attendons d’ailleurs une réponse à la formulation de cette question. De plus nous perpétuons les axes privilégiés enseignés par les Grecs : l’être, le principe, la causalité, la vérité, etc. Enfin la pensée occidentale, dialectique, agonistique, est conçue comme un affrontement. Ces traits nous sont habituels au point que nous ne les interrogeons plus. Ils sont devenus « naturels ». Il en résulte que l’Occident pense en phrases, des phrases qui s’articulent à l’idée d’un commencement et de prescriptions pour la suite du discours. La phrase se met en place en lançant un filet qui inventorie d’avance un ordre des choses, sans laisser place à quelque échappée.

Alors que la pensée chinoise porte à scruter comment se déploie et s’infléchit chaque figure en fonction des situations. S’il n’est pas indiqué de sujet dans les formules chinoises, c’est que rien effectivement ne s’y démarque en sujet, servant de support substantiel et promis à prédication. Le commentaire de la première séquence du livre pris pour témoin par Jullien porte à comprendre que la pensée chinoise donne plutôt l’image d’un dynamisme des choses se tendant de lui-même. Elle pose un déroulement, sans interruption possible. Il n’est même pas de début et de fin, puisque le commencement n’est pas inscrit une seule fois dans le temps, mais est à l’œuvre dans tout déclenchement. Et il n’est pas non plus de fin dernière. Toute fin est aussi un début, à partir de ce qui s’achève, s’enfante aussi du nouveau.

Entrer dans une pensée

Il est certain que nous ne pouvons plus, depuis longtemps, ressasser avec Hegel que la philosophie, par une naissance étrangement différée (parce qu’il parle aussi d’un lever raté en Orient), a débuté seulement en Grèce. On ne peut plus répéter non plus que la philosophie européenne est d’abord chrétienne, etc.

L’écart entre les pensées ici en question produit en effet une autre compréhension des pensées, donc à la fois de chacune d’elle et de leurs rapports potentiels. Dans la pensée chinoise, on observe sans cesse la mutation, la modification, la transformation des choses, sans qu’on puisse invoquer un être stable ou bien éternel. Ce devenir, pour autant, ne dévie pas. Tout ce qui se fait individu est appelé à suivre de façon « correcte » ce qui fait sa « nature » et forme son « destin ». Et Jullien de préciser : « ce qui s’investit en lui en tant que capacité commande aussi en lui sa rection. Qu’il s’agisse du « Ciel » ou de tout avènement singulier, le cours des choses ne peut se développer qu’autant qu’il est régulé ».

Force est alors de constater que le penseur chinois ne reconnaît en cela rien de spécifique ou d’exclusif, et qu’il tient tout lié : le cosmologique avec l’éthique et le politique. L’ordre idéologique déployé aboutit à l’idée selon laquelle la capacité initiatrice et régulatrice primitive n’a nul besoin d’être nommée comme telle, tant elle fait corps avec le bon ordre des choses. La pensée chinoise se donne dans une logique du procès, impossible à troubler. Il n’est rien d’extérieur au monde, et nulle idéalité n’est détachée des situations. Tout ce qui est entrepris se met en phase avec l’ordre du monde et son harmonie se traduit en « paix » (ce qui a des implications politiques évidentes, si l’on veut bien comprendre que le souverain n’est lui-même que le truchement par lequel l’ordre social vient se brancher sur l’ordre du monde).

Les ressources des cultures

C’est alors que l’écart se manifeste dans toute sa force, qui est moins séparatrice et péjorante, que révélatrice des présupposés occidentaux dans la pensée. Jullien entreprend en effet à partir de là une traversée des pensées chinoise, grecque et hébraïque qui éclairera ceux qui ont du mal à se saisir eux-mêmes comme un autre pour les autres. Ce parcours, qui occupe plusieurs chapitres de l’ouvrage, porte d’abord sur les conceptions du commencement et les manières de construire ce point central de ce qui commence et commande (le Dieu des religions révélées, l’archè grec, le principe latin, etc.).

Ainsi en va-t-il des écarts (devenus ici parallèles) entre les notions centrales des pensées chinoises et bibliques (puisqu’on peut admettre que les deux livres de référence sont du même âge et ont le même poids dans deux civilisations différentes). À propos de la notion de « commencement », notamment. N’y a-t-il qu’une façon d’envisager le commencement ? En vérité, c’est déjà dans cette notion que l’écart se creuse entre Chine et Occident. Le commencement biblique se conçoit comme rupture – à partir de rien (pensée hébraïque) ou à partir de quelque chose (pensée grecque), tandis que le commencement chinois ne se conçoit pas dans la discontinuité. Il est déclenchement qui amorce et ne cesse pas. L’un est irruption, événement et fonde une suite, il est effraction, dite « création », qui est de l’ordre du merveilleux et de l’inouï ; l’autre est amorce qui met en train, et se reprend sans cesse.

Voilà qui enclenche des pensées autres l’une par rapport à l’autre. De manière synthétique, l’omniprésence du thème de la création dans le discours occidental se réduit, puisque, tout compte fait, dans toute la littérature ancienne, avant l’affirmation de la science, il existe quatre façons de se représenter l’avènement du monde : par génération, par combat, par fabrication et par la parole. Quelqu’un (un actant) ou bien engendre ou bien lutte, ou bien façonne ou bien commande. La divergence éclate quand on se rend compte de la manière dont l’activité est pensée : de l’immanence à la transcendance. Contradiction entre l’hypothèse grecque et biblique, bien sûr, mais aussi opposition avec l’hypothèse chinoise. Notre rapport au monde en est nettement transformé (création, génération, amorce ou régulation...).

Circuler entre les cultures

De telles opérations conceptuelles peuvent se répéter en rapport avec d’autres cultures (Égypte, Babylone, etc.). Mais ce n’est pas l’objectif de Jullien de dresser un panorama des possibles (une comparaison intarissable) ou de se lancer dans une simple réduction de la marge, ou plutôt du cadrage occidental. L’idée, rappelons-le, est de statuer sur l’entrée dans une pensée. Après ces élaborations, par conséquent, l’auteur reprend ce fil. Et d’abord en complétant sa lecture du début de l’ouvrage chinois de référence. Cela nous vaut une belle traduction, au chapitre XI, ainsi qu’un commentaire sur l’incitation et la polarité dans la pensée chinoise, sur le jeu interne de cette énergie corrélée à l’autre, opposée et complémentaire – Yang et Yin, capacités « initiatrice » et « réceptrice » – d’où provient tout réel, que celui-ci soit envisagé du point de vue des êtres animés, des situations rencontrées ou des activités.

Il est temps d’insister sur deux choses, pour finir. D’une part, la question des outils dont une pensée se dote pour exprimer telle ou telle facture du et dans le monde. D’autre part, la question des passages interculturels, donc aussi celle de la traduction. Quant à la première question, chacun aura compris que l’intérêt se porte non seulement sur la signification d’une pensée, mais surtout sur les instruments qu’elle met en œuvre, les modalités de ses formulations, et la construction des énoncés globaux. Quant à la seconde, elle est plus vaste encore, et nous renvoie à un immense chantier que les philosophes, heureusement, reprennent entièrement de nos jours : c’est notamment le cas de Barbara Cassin.

L’exercice pratique proposé par Jullien montre qu’à l’évidence, on a longtemps traduit une pensée chinoise en lui appliquant les outils occidentaux : ajouts de termes, apparence de précision qui introduit des notions qui n’existent pas dans la langue traduite, omissions, etc. La maîtrise des écarts entre langues et cultures ne saurait revenir à introduire dans une culture ce que nous estimons devoir y observer. Telle est la dimension de la causalité première que les traductions ont souvent réintroduite dans la pensée chinoise qui ne pose pourtant aucune causalité première de l’ordre du monde. Comprendre une pensée autre ne saurait consister à la rectifier à notre manière. L’équipement intellectuel occidental n’est qu’une construction parmi d’autres, à soumettre à des discussions, mais qui ne peut servir de mesure de toutes choses conceptuelles.