Depuis les latitudes extrêmes explorées par certains cinéastes-voyageurs (Werner Herzog, Lisandro Alonso) jusqu’aux espaces familiers – et familiaux – disséqués par de jeunes réalisateurs (Patrick Wang, Emilie Brisavoine), entre les figures reconnues du cinéma d’auteur international (Miguel Gomes, Michael Mann, Hong San-Soo) et les forces émergeantes du cinéma de demain (Alexander Nanau, Jean-Gabriel Périot, Ben Rivers), voici l’archive synthétique d’une année de cinéma 2015 chroniquée sur Nonfiction.

Une écriture critique originale et exigeante pour accompagner des films dotés des mêmes qualités, voilà ce que nous tentons de proposer à nos lecteurs. Nous n'écrivons pas sur tous les films, mais seulement sur ceux qui nous marquent et sur lesquels nous estimons pouvoir apporter un éclairage intéressant, en fonction de nos goûts, de nos domaines de compétences ou champs d'expertise respectifs. Mais quel que soit le sujet du film, ce qui nous importe, c’est de parler avant tout du cinéma lui-même, en tant que mode d’expression autonome, et de tout ce qu'il peut exprimer en exploitant ses ressources spécifiques : la mise en scène, le montage, la relation image-son.

Guidés par des films de toutes sortes (fiction, documentaire, montage d’archives, film ethnographique, etc.) qui ont motivé notre désir d’écriture et d’analyse, nous avons été amenés à parler de thèmes très divers : d'amour et de solitude, du corps conquérant et du corps souffrant, d’aventures retentissantes et de drames de poche, de l’état général du monde et de celui de quelques communautés-microcosmes, de l’oppression et des moyens politiques de la combattre, etc. Mais nous avons parlé aussi et surtout d’espace, de temps, de mouvement, de lumière, de rapport au réel, de matières d’images et de sons, etc. Bref, nous avons essayé de parler du médium cinéma, et de partager certaines des expériences esthétiques et morales qu’il nous a fait vivre en propre tout au long de cette année.

Se succèdent donc ci-dessous, dans l'ordre chronologique de leur parution, les critiques et articles publiés en 2015 sur Nonfiction. Chaque référence est accompagnée d’un court extrait, mais vous pouvez accéder à chaque fois à l'article entier en cliquant sur le titre du film concerné. En vous souhaitant une bonne lecture rétrospective, et une bonne année cinéma 2016.

Antoine Gaudin

- Les Ascensions de Werner Herzog, par Nina Verneret

(…) Ce que vient chercher Herzog [sur les pentes de la Soufrière ou du Gasherbrum] est une métaphysique du cinéma qu'il situe dans des situations limites à partir desquelles le sujet et la narration sont évincés au profit de la réalité physique du film. En effet, le film devient lui-même l'évènement, l'exploit, le motif de la conquête, ce qui confère aux images une réalité existentielle que l'on pourrait penser comme étant du même ordre que celle de l'archive. L'image n'est pas seulement mise en scène, capturée puis montée, elle se donne surtout comme ayant survécu à une situation limite. (…)

- Gaby Baby Doll de Sophie Letourneur, par Andy Sellitto

(…) Ces jeux de récurrence et d’écho se retrouvent également dans la manière dont les corps occupent l’espace du cadre. Au départ, le désaccord est frappant. Le corps de Gaby marque toujours l’intrusion, quand celui de Nico est en position de repli. Le choix de la cabane minuscule – 3m2 selon Gaby – est bienvenu puisqu’il contraint la caméra à filmer les personnages de près, ce qui décuple le sentiment de leur promiscuité. Il est difficile de cadrer à la fois les deux personnages, et le spectateur ressent à quel point la présence de Gaby est perçue par Nico comme une intrusion. Cela donne lieu à une chorégraphie composée des rapprochements de Gaby et des tentatives de fuite de Nico – loin de Gaby et donc loin du cadre. (...)

- Foxcatcher de Bennett Miller, par Axel Scoffier

(…) La lutte, cette embrassade musclée manquant à chaque instant de basculer, se présente comme la grande métaphore du film (…). Plus loin, Foxcatcher pose la question du patriotisme et réinscrit le sport de haut niveau dans les logiques d’influences géopolitiques qui caractérisent encore aujourd’hui les JO. La superposition des enjeux dont rend compte le film affine la réflexion et contribue à réactualiser intelligemment cette problématique typique de la Guerre froide, pas si fréquemment bien traitée au cinéma. (…)

- Two Years at Sea de Ben Rivers, par Vincent Rinaldi

(…) Cet excès de lumière provoque à la fois une fascination aveuglante et une inquiétude réfléchie, pour le spectateur, et cela pour trois raisons. D’abord, l’excès de lumière met en crise le processus même de la figuration cinématographique, en annulant toute possibilité d’image dans une certaine partie de la pellicule, par son impression totale – impression blanche. Ensuite, d’un point de vue narratif, ne s’agirait-il pas d’une vision du personnage ou de la figuration d’un événement du monde, lointain et fantastique ? Ces fulgurances lumineuses convoquent parfois une image hallucinante et répétée de l’« éclair aveuglant » et des « dix mille soleils » de la bombe atomique sur Hiroshima. (…) On voit ainsi certains plans d’intérieur affectés par des « éclairs » de lumière venant de l’extérieur, de sorte que son lieu de vie semble menacé en permanence (…). Enfin, ces effets de lumière se doublent d’un autre phénomène visuel. Du point de vue de la fabrication du film, le travail de gonflement de la pellicule et le passage en support numérique ont provoqué non seulement une manifestation accrue du grain de la pellicule mais aussi, volontairement ou non, un excès de « bruit » sur certaines partie de l’image, ce « bruit » correspondant au signal électrique propre aux nouveaux systèmes de projection numérique. Cet indice « électrique » provoque alors, sur certaines zones du plan, un fourmillement, une forme de dissémination de l’image cinématographique, de telle sorte que la fascination purement visuelle éprouvée par le spectateur se double parfois d’un processus inquiétant de destruction signalétique de l’image. Entre visions et menace, fulgurances et dissémination, fascination et inquiétude, ce travail de la matière lumineuse réalise la dimension réflexive de ce portrait ethnographique. (…)

- A la folie de Wang Bing, par Axel Scoffier.

(…) Le film se mue alors en observatoire d'hommes enfermés dans la trivialité, la pauvreté et la répétition de leur quotidien (dormir-uriner-marcher). Les internés sont toujours ensemble, pourtant ils ne communiquent pas. (…) La plupart du temps, ces hommes sont silencieux. Assoupis, ou assommés par des calmants, ils restent accroupis, à regarder fixement au loin. (…) Ces fous-là ne sont pas spectaculaires. Certains s'adressent à la caméra ; la plupart l'ignorent. Ils sont résignés et d'une grande passivité. A peine gémissent-ils. Quelques spasmes, nudité et incontinence répétée pour les plus atteints. (…) Certains veulent partir, on le leur refuse, ils répliquent à peine. Ces « fous » ne seront jamais « guéris ». Le monde médical est quasi absent : quelques médecins et infirmières apportent des médicaments et font des piqûres à tour de bras. L'état de démence n'est pas combattu ; il est plutôt démultiplié par la longueur de l'enfermement. Quelques moments de communication et de clairvoyance cependant : « Rester enfermer ici longtemps peut faire de toi un malade mental ». La résignation n'exclut pas la lucidité. (…)

- Hacker de Michael Mann, par Axel Scoffier.

(…) Trois excellentes scènes d'action ponctuent le film (c'est finalement peu, sur plus de deux heures). Les gun-fights, superbement amenés et mis en scène (et sonorisés), nous rappellent les meilleurs heures du cinéaste. Les scènes urbaines, comme d'habitude, font la preuve de sa grande maitrise photographique : l'image est impeccable, ciselée, métallique. L'ampleur des cadres, la compréhension cinématographique des architectures, le détail des paysages nocturnes, les jeux de mise au point qui écrasent les personnages sur le décor enrichissent considérablement l'expérience du film. (…)

- Kommunisten de Jean-Marie Straub, par H.G. Castano

(...) La forme « anthologie » ne semble pas avoir trouvé une place importante dans le cinéma. Pourtant, sur le net prolifèrent des hommages sous la forme de « supercuts », ces montages d'images isolées qui rendent compte du travail d'un acteur, d'un réalisateur ou d'un chef opérateur. Il s'agit là d’opérations effectuées sur l'image de manière artisanale, qui mettent en valeur une structure indissociable des images du cinéma dans leur époque numérique : la possibilité offerte à tous de les interpréter activement en les citant, en les montant à nouveau ou en les manipulant. Certains cinéastes l'ont fait aussi, et Alexander Kluge en est probablement un des meilleurs exemples. Il retravaille les mêmes matériaux d'un film à l’autre, sans forcément faire référence au contexte pour lesquels ils ont été d'abord conçus. Cette pratique relève d'une conception du montage qui affirme la possibilité ouverte pour chaque morceau de film d'être mis en relation avec tout autre morceau, dans une « communauté » d'images sans frontières prédéfinies. Il ne semble pas possible de classer la démarche de Straub, dans Kommunisten, dans aucun de ces modèles préexistants. Le film ne cherche pas à démontrer l'importance, la beauté ou la génialité des images que Straub et Huillet ont construites, car la rigueur et la cohérence de ces images se justifient par elles-mêmes. Pour cette raison, Kommunisten n'essaie pas non plus de donner un sens nouveau à des images anciennes. On pourrait au contraire y reconnaître la volonté de les inscrire dans la continuité d'un travail qui, cette fois sous forme d'anthologie, s'interroge de manière consciencieuse sur cette « âme du communisme ». Chacun des cinq extraits cités dans Kommunisten parle aussi bien de la mémoire de ce travail que de son avenir. (...)

- Entretien avec Jean-Michel Couzon, co-responsable du Festival Cinéma-écologie de Vanves, par Andy Sellitto

(…) « Bien sûr, proposer une alternative au discours dominant, c’est un objectif essentiel, notamment autour de la question des énergies, de la transition énergétique ou du nucléaire. Mais il y a eu également une évolution dans notre manière de voir le festival. Les premières années, on voulait surtout informer sur les réalités écologiques, en espérant toucher une population lambda, et non pas une population d’initiés. On trouvait que ces idées sur l’écologie n’étaient pas relayées par les médias. Tchernobyl, on n’en parlait plus, et il n’y avait pas encore eu Fukushima… Ensuite, on s’est aperçu que peu à peu, grâce au niveau européen notamment, l’information sur l’écologie se faisait meilleure, que les gens étaient mieux informés. Et puis, comme les choses étaient loin de s’arranger, (…) on s’est dit qu’il fallait peut-être arrêter d’être dans une information catastrophiste, au niveau du climat notamment. Pour essayer d’amener les gens à prendre conscience de leur pouvoir d’action, avec leurs bulletins de votes, mais aussi dans leur entourage, il ne fallait pas seulement leur proposer un discours d’information sur l’état des choses. On devait aussi être plus positif parce que finalement, est-ce que les gens allaient venir dans un festival où on ne faisait que dire que ça allait de plus en plus mal ? La sinistrose, ça n’est pas forcément très porteur. On s’est dit qu’il fallait avoir une action d’information, mais aussi une action de proposition. Peu à peu, on s’est orienté vers des films qui contenaient des lueurs d’espoir. Si on regarde le programme de cette année, on voit qu’il y a un vrai fourmillement de propositions, de solutions qui sont déjà en action, qui sont déjà réalisées. Par exemple, on passe cette année Sacrée Croissance de Marie-Monique Robin, qui sillonne le monde pour montrer qu’il y a déjà beaucoup de réalisations, que le monde est déjà en changement dans certains lieux, que ce soit l’Inde, le Tibet, le Brésil, ou même la France. (…) »

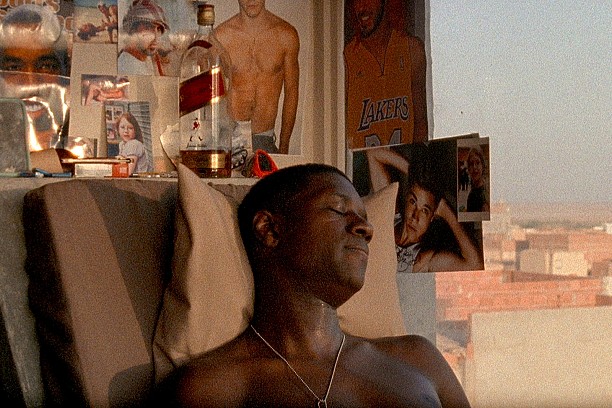

- Toto et ses sœurs d’Alexander Nanau, par Andy Sellitto

(…) C’est cette neutralité revendiquée, cette absence d’intervention et de jugement, combinée à une vraie intelligence dans la manière de poser la caméra où il faut, au bon moment, qui donne une telle impression de justesse. Alexander Nanau nous propose en fait un véritable numéro d’équilibriste : à certains moments, il pourrait sombrer dans le voyeurisme – comme lors de cette scène qui nous révèle que la sœur aînée est porteuse du VIH –, mais choisit habilement d'esquisser la situation plutôt que de la montrer intégralement ; plus généralement, on pourrait lui reprocher de manquer de style, d’ambition ou d’intention esthétique. Mais cette apparente blancheur dans la réalisation ne fait que mettre en valeur les rares moments où le dispositif mis en place se dérègle, lorsqu’Andreea, la cadette, s’empare de la caméra pour filmer son entourage comme elle l’entend. (…)

- Jauja de Lisandro Alonso, par H.G. Castano

(...) Pour ceux qui connaissent son cinéma, Jauja pourra paraître comme un exercice de style de la part de Lisandro Alonso. Malgré leurs indéniables différences, ses quatre films précédents partageaient une fidélité à un même programme de mise en scène, dont les traits principaux contrastent à première vue avec ceux deJauja. Qu'est-ce qui a changé avec ce dernier film pour qu'on ait l'impression, chez Alonso, du franchissement d’une nouvelle étape créatrice ? (…)

- Edgar Morin, chronique d’un regard de Céline Gailleurd et Olivier Bohler, par Antoine Gaudin

(…) Art des passions et des incarnations mythologiques de l'âge industriel (les "stars"), art des fantômes et de la mémoire collective du XXe siècle, le cinéma a également cette vertu irremplaçable de constituer une rencontre possible avec la part humaine de l'Autre : en tant que personnages de cinéma, les adversaires de guerres ou les étrangers lointains, les déclassés, les fous ou les criminels, etc., arborent pour nous une complexité et une densité d'existence qu'ils n'ont que trop rarement dans le mouvement affairé de nos vies courantes. Selon Edgar Morin, il y aurait ainsi potentiellement dans le spectacle des films une fonction rédemptrice, dont la portée philosophique dépasse de loin le statut de simple divertissement consolateur auquel certains autres auteurs critiques de la modernité culturelle (Marcuse, par exemple) ont voulu cantonner le cinéma. A travers la restitution de la "part cinématographique" du destin et de la pensée d'un des plus grands intellectuels français vivants, voici donc un film qui traite d'une question essentielle, et qui nous concerne tous à des degrés divers : comment vivons-nous, individuellement et collectivement, avec le cinéma ? (…)

- Fort Buchanan de Benjamin Crotty, par Fanny Arama

(…) Dans Fort Buchanan, tout est identifiable et pourtant lointain, insaisissable, comme dans une fable. On pourrait parler de parabole sexuelle aux accents panthéistes, car le sérieux avec lequel les personnages reçoivent la vie et ses vacheries, sans se départir d'une certaine insolence, produit un horizon moraliste indéniable, énoncé par le prêtre comme un épilogue le jour de l'enterrement de Trévor, militaire au chômage et inventeur du suicide le plus panthéiste qui soit (il se jette du haut d'un arbre) : « On est tous là pour un temps et ce temps se termine toujours. En attendant, l'amour est la meilleure chose ici-bas, et je dirais qu'il y a en pas mal par ici. Alors, bonne fin d'après-midi à tous. » (…)

- Entretien avec Benjamin Crotty, par Fanny Arama et Nicolas Leron

(…) « Lorsque je regarde des séries TV américaines, je suis souvent assez choqué ou surpris de la manière dont les phrases sont construites. On arrive à une certaine norme linguistique omniprésente dans les séries américaines. Je voulais mettre ce type de langage dans un cadre de film d'auteur afin de révéler la particularité, autrement perdue, de ces phrases. Dans les séries TV américaines, ces phrases passent sans laisser d'impression, de traces. Mon procédé restitue leur étrangeté innée. (…) »

- Revue de presse à l’occasion de la sortie DVD d’American Sniper de Clint Eastwood, par Antoine Bonnet

(...) Apologie ou mise en abîme de la violence, patriotisme critique ou dégoulinant, drame psychologique ou biopic d’un héros de guerre, c’est peu dire qu’American Sniper a divisé les journalistes du monde entier lors de sa sortie. (...)

- Les mille et une nuits, vol. 1 de Miguel Gomes, par H.G. Castano

(…) Dans le sens de cette complexification croissante, on pourrait dire que le programme du film est au moins double, comme c'était déjà le cas dans Tabou (2012). Les Milles et une nuits est certes plus protéiforme, mais la situation de départ est claire. D'un côté, il s'agit de faire, tout au long d’une année, le portrait d'un pays appauvri et humilié sous les mesures d’austérité. Mais d'un autre, le film aspire aussi à aménager une place pour une pure fiction qui permettrait d'échapper à une telle réalité. (…)

- Hill of Freedom de Hong Sang-Soo, par Andy Sellitto

(…) L’usage quasi systématique du zoom, qui lui est caractéristique, combiné à des mouvements de caméra latéraux, lui permet de repréciser sans cesse la scène, de la recadrer sans la découper, de lui donner un éclairage différent en isolant par exemple un ou plusieurs personnages. Le recours au zoom paraît constituer une tentative de pénétrer l’intériorité, d’élucider, en vain, l’énigme de personnages foncièrement indéchiffrables. Par agrandissements (ou réductions) et glissements successifs, il autorise des changements de perspectives. (…)

- Les mille et une nuits, vol. 2 de Miguel Gomes, par H.G. Castano

(…) Telles des feux d'artifice, les voix se multiplient sous forme d'étincelles dans ce deuxième volume des Mille et une nuits (As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado, 2015), comme si elles émanaient d'une machine à produire des histoires qui ne pouvait s'arrêter. Pourtant, ces récits ne sont pas toujours joyeux, et la trilogie de Gomes, malgré les séquences burlesques qui imprègnent tout le film d'un humour très particulier, ne cherche pas à éviter la gravité. (…)

- Tsili d’Amos Gitaï, par Rémy Besson

(…) [Gitaï] construit ainsi des œuvres ouvertes, dont la signification est traversée de références, qui elles-mêmes seront remobilisées dans de futures créations. Il y a là un jeu qui n’a rien d’anodin. Il s’agit de proposer un cinéma qui apporte moins de réponses qu’il ne soulève, à chaque fois, de nouvelles problématiques esthétiques et politiques. Ces questions incessamment relancées sont toujours les mêmes. Elles ont notamment à voir avec la construction d’un domicile (House est le titre du premier film documentaire de Gitaï), avec la possibilité de cohabiter avec d’autres (question éminemment politique dans le contexte israélo-palestinien, il n’est qu’à penser à Ana Arabia, 2013), ainsi qu’avec l’identité singulière de ses personnages et avec leur identité de groupe. (…)

- Les Secrets des autres de Patrick Wang, par Vincent Rinaldi

(…) Dans In the Family, le personnage construisait des mobiles pour son enfant et, dès lors qu’il n’en avait plus la garde, réalisait des reliures de livres pour son patron, comme une continuité du geste précédent. Dans Le secret des autres, on découvre les dioramas – ces petites valises ou boites à chaussures transformées en petit théâtre illustrant une histoire, un conte ou un mythe. Wang avoue lui-même avoir pensé à son film en termes de dioramas, à l’échelle d’un plan ou d’une scène. Le cinéaste organise ainsi son ouvrage, par la dissémination initiale de ses « petits mystères » et par des effets de surimpressions et d’incrustations partielles, offrant au film une dimension ludique tout en travaillant notre perception des images et des personnages, leurs souvenirs et leurs sédiments psychologiques. De même, en choisissant une pellicule

- Une Jeunesse allemande de Jean-Gabriel Périot, par H.G. Castano

(…) Le film de Jean-Gabriel Périot propose de raconter l’histoire de la RAF (Fraction Armée Rouge) à partir des images que ses membres fondateurs ont produites avant de passer à la lutte armée. Ainsi la question que pose Une jeunesse allemande s'approche-t-elle au plus près de la préoccupation de ces jeunes militants à l’époque, à savoir comment passer de la lutte des discours à la transformation de la réalité. Si le pari est risqué, c'est parce que le film de Périot redonne à voir des images qui, encore aujourd'hui, sont politiquement et esthétiquement efficaces, et qui donc ne peuvent pas être considérées comme de simples documents illustratifs d'une époque passée. Paradoxalement, c'est la fidélité à ces images qui permet à Périot de ne pas adhérer à une des interprétations possibles, celle qui ferait de la lutte armée la suite logique d'un épuisement de l'action sur le terrain des médias et du cinéma. La mise en contexte et surtout le regard rétrospectif, marqué par le silence et l'opacité de la vie clandestine – et par l’omniprésence résultante des contre-images produites par l'« ennemi » –, jettent un premier doute sur l'hypothèse d'un passage inévitable de l'image à l'action. La fidélité à son sujet – qui n'est donc pas une adhésion pleine et entière – se reconnaît au fait que Périot fouille dans ces images sans chercher à imposer le regret nostalgique d'une période où il aurait encore été possible de vivre en héros. (…)

- Notre petite sœur de Hirozaku Kore-Eda, par Axel Scoffier

(…) Notre petite sœur est un de ces films qui se discutent sur des nuances, qui ont de la grâce et de l’équilibre là où le propos, la partition de piano et le décorum menacent d'entraîner le film sur le terrain du mélodrame sirupeux. On ressent une certaine interrogation face à ce cinéma très doux et pur, où chaque plan est pesé, la photographie parfaite, les notes de musique très fines, la beauté des actrices presque irréelle - et pourtant. Ce cinéma d’où toute chaire est exclue, toute sensualité absente, toute inquiétude du sexe impensable, prend malgré tout, se fait désirer. (…)

- Pauline s’arrache d’Emilie Brisavoine, par Axel Scoffier

(…) Plus loin, le film touche en réalité à la question de la possibilité de la co-habitation d'êtres différents dans un même espace : la famille est vécue comme expérience de l’associable sociabilité des hommes, l’appartement comme lieu de contact forcé, d’affrontement et de retranchement. Les maux de Pauline, ses joies et ses crises de nerf, naissent de la coexistence « forcée » avec ses parents, que l’on sent à la fois indépassable et insurmontable. L'étroitesse de l’angle optique de la caméra, conjugué à l’exiguïté de l’appartement, renforcent le sentiment d’enfermement. Malgré quelques scènes d’extérieur, dans la rue ou le bus, le film se centre sur l’intimité de la chambre, d’un salon, d’un bout de couloir ; maigre territoire qui tourne vite au cauchemar. Tout le sujet du film, programmatiquement annoncé dans le titre, est de savoir si, quand et comment, Pauline quittera cet endroit, et à quel prix. L’arrachement dont il est question évoque une violence paradoxale, qui est celle que son départ fait subir à ses parents ("je me casse !"), mais aussi celle qu’elle s’inflige en quittant un univers certes chaotique, mais familier. Dès lors, dans ce Boyhood low-fi , la crise d’adolescence est moins le résultat d’un changement hormonal que la confrontation de perspectives bouchées, révélant le caractère fondamentalement épidermique du vivre-ensemble. (…)

- Star Wars 7 de J.J. Abrams, par Yannick Rumpala

(…) En fait, ces films sont un révélateur de la permanence des imaginaires ; ou du moins des inerties qui peuvent peser sur leur évolution. Spécialement en matière politique. Les éléments de récit peuvent laisser le sentiment que ces imaginaires n’évoluent guère malgré les circonvolutions de l’histoire humaine, même replacée sur des périodes plurimillénaires. (…)

La critique artistique sur nonfiction, c'est aussi :

- ROMAN – L'année littéraire 2015 vue par les critiques de Nonfiction

- THÉÂTRE – L'année théâtrale 2015 vue par les critiques de Nonfiction

- BANDE DESSINÉE – L'année 2015 vue par les critiques de Nonfiction