Comment approcher les œuvres d’art moderne sans les confronter à des œuvres plus anciennes ? Telle est la question que résout brillamment Louis Marin dans ce recueil posthume.

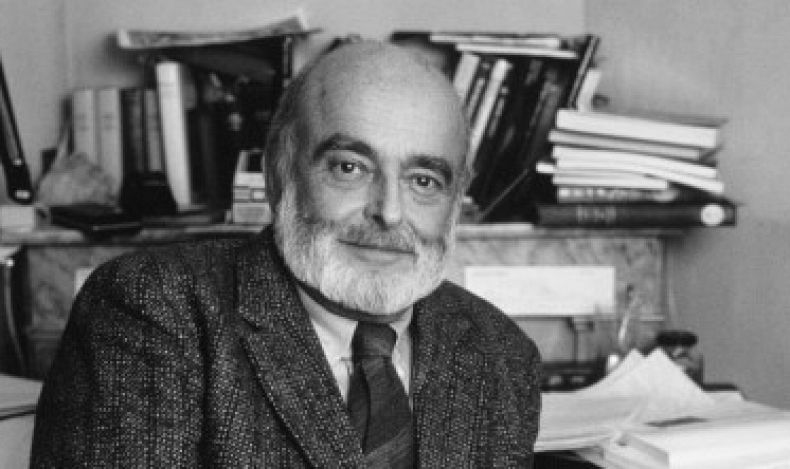

Il est encore de grandes figures philosophiques d’un temps sans doute révolu qui ont encore des choses à nous apprendre, notamment sur l’esthétique, si nous acceptons non seulement de les lire ou les relire, mais encore de travailler leurs propos. Telles sont les figures de Hubert Damisch, Jean-Louis Déotte, et quelques autres. Il nous semble qu’en matière esthétique justement, le travail de Louis Marin (1931-1992), dont cet ouvrage nous livre plus que des traces, est non moins de ce type. On le classe autant en philosophie qu’en esthétique ou en critique d’art, mais il serait plus juste d’affirmer qu’il s’agit d’un travail de philosophe de l’esthétique, entendue au sens large du terme (réception, certes, mais aussi exposition publique des signes, etc.). Outre des ouvrages, exigeants, toujours accessibles, il est publié dans de nombreuses revues, et en particulier comme on va le voir, dans des revues centrales à leur époque telles que Traverses, Noroit, Revue d’esthétique, Parachute, Critique, etc.

Le plus souvent, on connait ce travail par le biais de sa théorie de la représentation (artistique et politique). L’ouvrage De la représentation date de 1994. Il requiert certes beaucoup d’attention, mais il traite d’une question décisive. En l’occurrence, de notre familiarité inconsciente avec la notion même de représentation (représentation picturale et représentation politique), relativement récente dans notre culture. Louis Marin reconduit cette question à la Renaissance, alors que le signe est pris pour une représentation dans le domaine du visible. Il n’en est pas de même, on le sait, dans d’autres cultures. Marin avait non moins travaillé sur le champ politique, notamment sur l’époque durant laquelle la monarchie française se mettait en marche vers l’absolutisme. Il avait souligné ce que les notions de corps du roi et d’État devaient à la théologie, dans les modalités de leur énonciation.

Dans l’ouvrage maintenant diffusé, ce travail, toujours aussi précis et exigeant, appelant la plus grande attention de la part de la lectrice ou du lecteur, prend d’abord la forme d’une série d’articles peu connus, accompagnés d’une belle iconographie, agencés en un ordre qui est celui des variations de la pensée de Marin (tantôt plus sémiologique, tantôt plus politique). Ces variations portent aussi sur les références qui lui servent d’appui : la linguistique, la déconstruction derridienne, etc. En un mot, cet ouvrage compose une anthologie de textes dont la propriété est de travailler l’art dans ses œuvres, en le pensant à partir du moderne (Cézanne, De Kooning, Klee…) et du contemporain (si vite jaugé : « ce n’est pas de l’art ! »), non dans un parti pris artistique quelconque, mais parce que Marin se reconnaît dans son époque et dans le rapport qu’elle entretient avec l’histoire, dans le balancement voire l’anachronisme du futur sur le présent et le passé. Enfin, la lectrice ou le lecteur y observent l’acuité de l’auteur, acuité visuelle surtout.

Le titre du recueil évoque un des articles publiés, soit un texte portant sur la contemporanéité, lequel ne se contente pas de célébrer le présent, mais l’éprouve en rapport avec d’autres temps, afin de jouer des télescopages, des simultanéités ou des syncopes, voire de ces anachronismes qui donnent au regard sur une œuvre d’art tant de précision.

Discours et peinture

Le fil conducteur artistique de ce recueil, mais qui constitue un fil conducteur permanent chez Marin, est le peintre Paul Klee. Cet artiste est l’artiste privilégié des analyses et confrontations de l’auteur. Par lui, il peut revenir à Nicolas Poussin, par exemple, comme il peut aller vers Pablo Picasso. D’une certaine manière, Klee est pour lui un pivot, puisque non seulement il permet des rapprochements avec de très nombreux artistes, mais encore il pose le problème des malentendus permanents entre les œuvres et le public. Ce peintre devient pour le critique celui qui le convoque par ses œuvres, et surtout celui qui fait découvrir ce qu’un discours de la peinture peut-être. À la fois un discours du peintre, se plaçant aux origines de la peinture et un discours du critique ou du regardeur, ceux qui devraient apprendre à échapper aux mots qui se contentent, dans la plupart des cas, de redoubler ce que l’on voit.

C’est ce pourquoi, dans un des articles réunis ici, Marin entreprend une très fine analyse des rapports des mots à la peinture, en commençant par l’étude des mots dans la peinture, cette pratique courante chez Klee. Et Marin d’insister : « il est des confrontations qui, dès le début, font apparaître le double jeu de la lettre, signifiant littéral inscrit comme tel sur la toile et forme également signifiante, mais qui fait diverger le sens vers une autre région que celle du langage, vers le « monde multiforme » où les choses, sous le regard attentif du peintre, se donnent à travers lui comme lettres sur la toile ».

Ce qui se redouble de deux choses :

D’une part que l’on ne doit pas parler de la peinture (bavardage), mais la peinture (en elle et non en celui qui produit le discours). C’est non seulement Klee qui donne cette leçon, mais aussi Cézanne, dans un autre très bel article. Car parler de la peinture, sur la peinture, voire parler la peinture, présuppose toujours que cette peinture propose quelque chose, mais pas nécessairement un texte. Après tout : et si elle parlait pour ne rien dire, paradoxalement ? Pour prendre un troisième exemple, dans l’espace de Jackson Pollock, autre belle étude, il n’y a rien à raconter parce que le tableau ne parle pas, il montre, il présente. Quoi ? De la peinture.

D’autre part, Marin retient que la puissance de chaque œuvre d’art est qu’elle affole sans cesse le regard, et ce d’autant que toute peinture est autoréflexive. Malgré ce qu’en a dit le critique d’art américain Clement Greenberg, avec lequel Marin a bataillé. Ce thème est ici repris plusieurs fois. Matin veut apprendre à son lecteur à éviter, dans tous les cas, l’écueil d’une ineffabilité de la peinture, source au pire de bavardages, au mieux de discours d’impressions ou du placage sur l’image de modèles problématiques. Il convient d’étudier le texte dans l’image (par exemple par la Bible en ce qui concerne la peinture classique), ou à l’inverse l’image dans le texte, ces tressages de texte et d’image où le texte fait tissu avec et dans l’image, ou l’image fait image, icône avec et dans le texte.

« Ceci est de l’art » ?

Mais on sait aussi que les années 1970 à 2000, sous le coup des querelles occasionnées par ledit « art contemporain », comme par la notion de « contemporanéité », ont été puissamment polémiques. Marin s’est investi à sa manière dans le débat. Mais moins en évoquant les maîtres de la querelle, qu’à partir de tableaux ou d’oeuvres explorés : de Gustave Courbet à Marcel Duchamp. Ce qui le passionne est une figure de rhétorique courante à l’époque : « ce n’est pas de l’art », formule adressée aux œuvres contemporaines, pour aller vite non-représentatives, non figuratives, etc. En renversant la formule, il montre qu’elle n’est pas simple à saisir, sinon à référer au contexte théologique dans lequel l’Église chrétienne la fait émerger : « ceci est mon corps », formule prononcée à propos de la cérémonie du vin et du pain consacrés lors de la messe. L’enjeu est d’observer la manière dont l’art joue de la transubstantiation, puisque d’une certaine manière, tel est le cas. La lectrice ou le lecteur sont ainsi conduits en pleine théologie, dont les traits sont fort bien explicités par Marin.

L’auteur nous reconduit par là à Cézanne, et se demande en quoi les discours proférés autour de Cézanne ont révélés l’œuvre ou l’ont occultée ? Dans quelle mesure, le discours est-il provoqué par l’œuvre et la convoque en retour. Mais la difficulté demeure de ne pas produire un discours qui fait de la peinture une illustration de son propos. Il faut songer à la manière dont Cézanne a renversé le jeu, interrogeant plutôt le discours philosophique, même si la philosophie s’est emparée de Cézanne.

Se profile notamment ici la question des rapports de la peinture et de la vérité, Marin s’y trouvant sous influence de Jacques Derrida. Il cherche à se placer entre discours et peinture et dans la tentative d’entendre le discours cézanien sur la vérité en peinture. Il entreprend d’en passer par les lettres du peintre. En particulier les mots de la lettre du 26 mai 1904, à Émile Bernard. Mais il ne peut négliger non plus la lecture que fait de l’œuvre de Cézanne le philosophe Maurice Merleau-Ponty. Il montre alors que ce n’est pas un hasard qu’à travers ce dernier philosophe Poussin soit venu à la rencontre de Cézanne – c’est l’ouvrage L’œil et l’esprit de Merleau-Ponty -, car si Cézanne fut le peintre de Merleau-Ponty, c’est parce qu’Edmond Husserl fut le philosophe de Cézanne. Ce dernier l’a lu. Mais ce qui surtout fait le fond de ces analyses, c’est l’idée qu’il faut renoncer à parler de la peinture, en un geste qui la maintient à l’extérieur du regard. Il convient, revenons-y, d’apprendre à parler la peinture, en regardeur des œuvres, de telle sorte que le discours ne soit plus un discours sur la peinture, mais se fasse discours de la peinture.

Le contemporain

Quant à l’exploration de la notion de contemporanéité, elle est fructueuse en particulier dans un article de 1992, à l’époque où la querelle de l’art contemporain prenait le pas sur les théories de l’art. Mais Marin biaise un peu, car en prenant Blaise Pascal comme fil conducteur pour ses pensées sur l’histoire, il place la Bible au cœur de la réflexion. Or cette dernière a bien aussi la prétention d’être toujours contemporaine de celui qui la lit. Pourquoi pas ?

Encore convient-il de régler la question de savoir ce que « lire un tableau » signifie. La peinture serait-elle un langage ? Un langage qui, même spécifique, aurait ses règles grammaticales, sa syntaxe, son lexique. Cet exposé réveille lui aussi bien des souvenirs de débats. Et là encore Marin sait contourner les pièges des simplifications en étudiant les termes même du débat : « lecture », « métaphore » ou « propre ». D’où le précepte posé par Poussin, selon lequel le tableau doit se lire comme une histoire, ce qui ne veut pas dire nécessairement que le tableau soit une histoire. Car il y a bien un ordre autonome de la peinture. Et sur ce plan, Marin suit Erwin Panofsky, en particulier sa théorie des trois codes impliqués par la « lecture » d’une oeuvre : code perceptif et émotionnel, code informatif et connaissant, et un troisième code qui intègre les deux autres : celui du système de connotation. Mais on n’échappe pas à se rendre attentif aux contraintes de l’œuvre en regard de sa signification. Le peintre, par exemple Mondrian, obéit à un autre système de langage que le code analogique. En conséquence, Marin émet des doutes sur la validité de l’application stricte du modèle linguistique à la peinture. Il insiste bien sur les différences.

D’autant que, insiste Marin, et il convient de l’entendre, « lire un tableau » est une belle expression, mais décalée, sauf à imaginer qu’un tableau est un langage, un écrit en l’occurrence, ce qu’il n’est pas. Paradoxe de notre rapport aux œuvres, sans doute instauré récemment. Mais un paradoxe qui nous renvoie au sourire du chat du Cheschire dans Alice aux pays des merveilles : quand le chat est parti le sourire demeure (on n’en a donc jamais fini avec cette formule de la lecture du tableau). Cette remarque de Marin est d’autant plus importante qu’elle engage toute la critique de la question de la tradition et de la transmission. Marin s’élève contre la logique diachronique de la transmission, et préfère examiner des influences contingentes, l’influence dans une œuvre en train de se faire. Aux causalités de l’histoire positive, se substituent chez lui des effets qui n’ont d’autres raisons que la puissance d’une rencontre et d’une redistribution des regards. Il en explore les dimensions dans une très belle « lecture » de l’œuvre du peintre moderne De Kooning que beaucoup assignent à provenir de la peinture hollandaise du XVIIème siècle. Ainsi, on la rabat sur la tradition flamande, alors qu’il faudrait inverser le propos en maintenant l’originalité de De Kooning dans une logique indéterministe de l’histoire de l’art. Cela étant, faut-il substituer à ces présupposés à l’égard de De Kooning l’idée américaine d’un art qui vient de nulle part ? Entre trop d’histoire, des rattachement obligés et l’absence d’histoire, Marin se décale. Il préfère analyser une logique historique des formes dont le champ serait bien la totalité des formes et des styles historiquement disponibles à un moment déterminé de l’histoire de tel ou tel peintre. Et plutôt qu’enfermer l’art dans des catégories préalables, pourquoi ne pas se pencher d’abord sur les œuvres, et se demander quelles contraintes de regard, d’approche et de pensée apparaissent dans le travail du peintre dans son rapport avec le tableau ? En somme, Marin traite de problèmes spécifiques de peinture.

Le neutre : le discours utopique.

Reste une dernière dimension de l’ouvrage : une interrogation sur les conditions de l’instauration du discours. Cette fois ce sont les énoncés qui dominent la réflexion. Il s’agit de découvrir le lieu crucial de toute production de sens. Le lieu de la pure potentialité et condition de possibilité pour l’articulation différentielle de toute texte. Délicate question. Mais c’est peut-être à nouveau par le tableau que tout commence : prenons l’exemple du noir dans l’Ex voto de Philippe de Champaigne. C’est le fond sombre du tableau qui permet aux figures d’exister dans l’espace de la représentation. Mais ce fond ne disparaît pas pour autant du tableau. Au contraire, il avance vers le plan du tableau. Ce fond est donc bien la condition de possibilité de toute figure. Et Marin d’ajouter : en se niant pour permettre à la figure d’exister, le noir reste quand même immanent à cette négation. On pourrait poser la question à tant de peintres contemporains du « noir ».

C’est à nouveau un bel ensemble qui articule la fin de l’ouvrage. Il porte sur la genèse des choses culturelles, qui n’est pas si aisée à découvrir. Mais la tentative de Marin est passionnante à suivre. Il s’agit d’ailleurs moins de détecter un point origine, un neutre, que d’explorer le statut et les opérations de ce neutre. Entendons par là, pour prendre des cas cités, le moment de déclaration d’une utopie (Thomas More), le moment de la ville verticale chez Yannis Xenakis, : la virtualité n’a rien à y voir avec la faisabilité. Cela circonscrit des objets qui ne sont pas réalisables, et ne doivent pas l’être sans perdre ce qui fait leur force.

Ainsi en va-t-il de ce qu’on appelle « utopie ». Utopie, un lieu qui dénie toute localisation au nom qui lui est donné, puisque, si on y est attentif, il ne signifie pas une chose qui ne se rencontre en aucun lieu, mais désigne particulièrement le propre d’un toponyme qui n’est que de désigner. Il désigne un Non-Lieu. Un lieu qui comprend sa propre négation veut dire que la réalité de l’île, chez Thomas More d’abord, est désignée par un nom qui efface lui-même sa capacité propre de nommer. Et Marin d’explorer dans un article vertigineux les modalités de l’existence virtuelle d’Utopie. Comme si Marin était d’abord fasciné par la notion même d’utopie, par l’attention nécessaire pour saisir ce quelque chose qui n’existait pas sur une carte dont tous les lieux sont placés entre : entre passé et futur, entre ancien et nouveau monde, etc. Utopie est à la fois un toponyme et un jeu de mots, il permet des jeux d’espace. Et c’est la confrontation avec Disneyland qui le révèle, puisque Disneyland se voulait utopie du bonheur, mais est en vérité, une utopie dégénérée, un fragment de discours idéologique réalisé sous la forme d’un mythe ou d’un fantasme collectif.